高額の医療費がかかった場合の患者の負担額を抑える『高額療養費制度』について、政府が自己負担額を段階的に引き上げる方針を発表し、患者たちから不安の声があがっています。

■高額療養費 自己負担額引き上げへ がん患者ら反対の署名提出

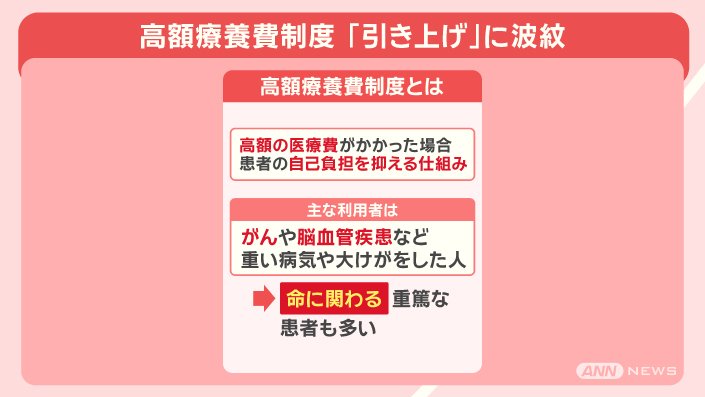

高額療養費制度とは、高額の医療費がかかった場合に、患者の自己負担を抑える仕組みです。

主な利用者は、がんや脳血管疾患など重い病気や大けがをした人で、命に関わる重篤な患者も多くいます。

この制度を利用した時の負担の軽減額です。

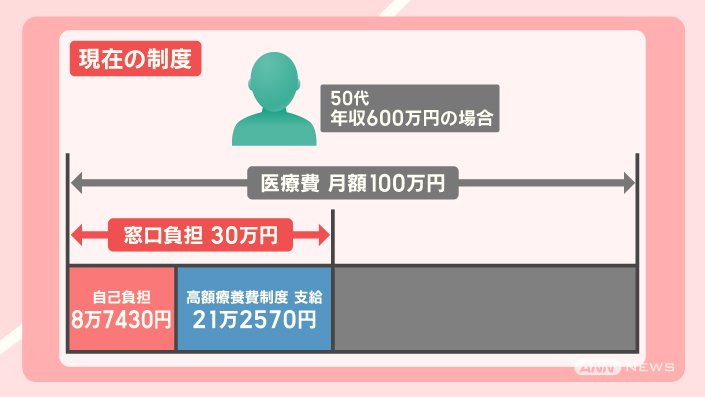

50代で年収600万円の方のケースです。

月に医療費が100万円かかった場合、窓口での負担は3割の30万円ですが、高額療養費制度によって、21万2570円が支給されます。

自己負担額は、8万7430円です。

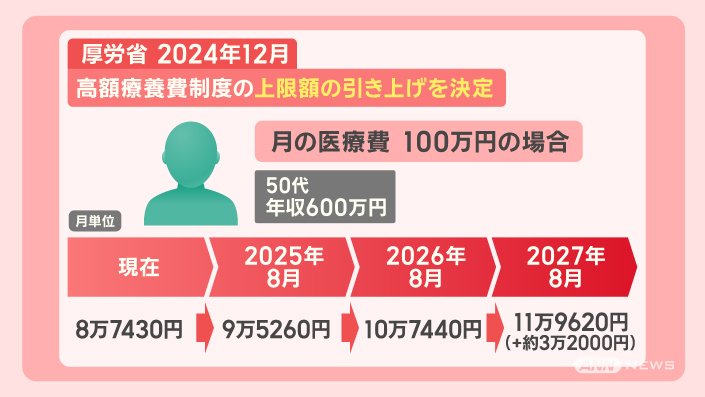

この自己負担額の引き上げが、2024年12月に決まりました。

先ほどの50代で年収600万円の人のケースで、月の医療費が100万円の場合、現在の自己負担額は8万7430円です。

これが、2025年の8月には9万5260円、2026年8月には10万7440円、2027年の8月には11万9620円になり、現在と比べると約3万円2000円の増額です。

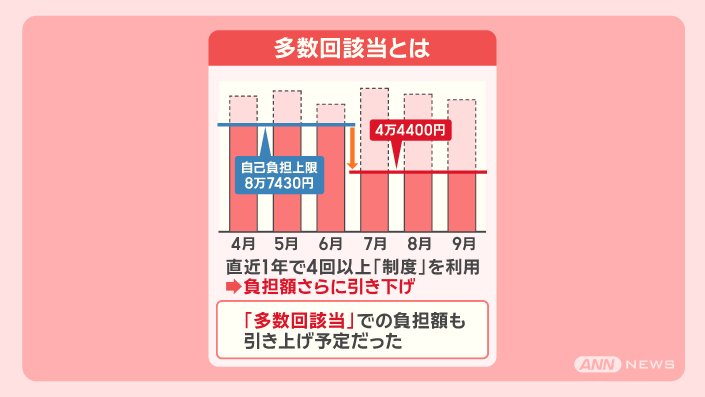

また、高額療養費制度には、治療が長引いた場合、さらなる負担軽減になる、『多数回該当』というものがあります。

これは、直近1年で4回以上『高額療養費制度』を利用すると、負担額がさらに引き下げられるものです。

先ほどの50代の方のケースでは、8万7430円から4万4400円になります。

この『多数回該当』での負担額も、引き上げられる予定でした。

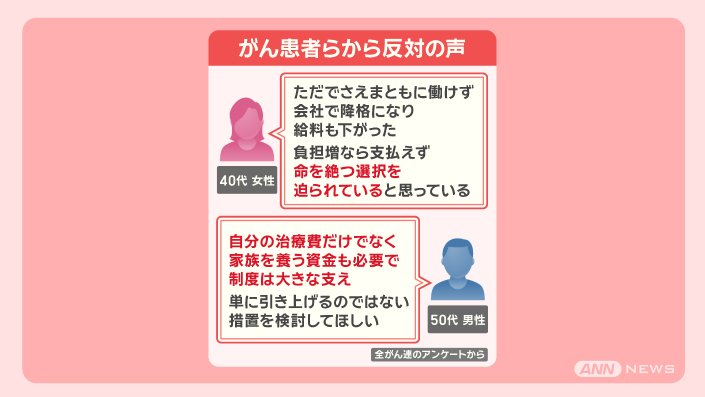

こうした状況で、がん患者らから反対の声があがりました。

「ただでさえまともに働けず、会社で降格になり、給料も下がった。負担増なら支払えず、命を絶つ選択を迫られていると思っている」

「自分の治療費だけでなく、家族を養う資金も必要で、制度は大きな支え。単に引き上げるのではない措置を検討してほしい 」

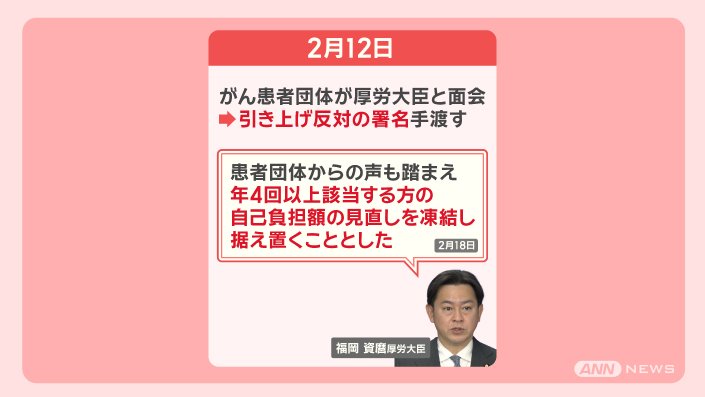

こうした声に加え、がん患者団体が厚労大臣と面会し、引き上げ反対の署名を手渡しました。

「患者団体からの声も踏まえ、年4回以上該当する方の自己負担額の見直しを凍結し、据え置くこととした」と、方針を一部修正する考えを示しました。

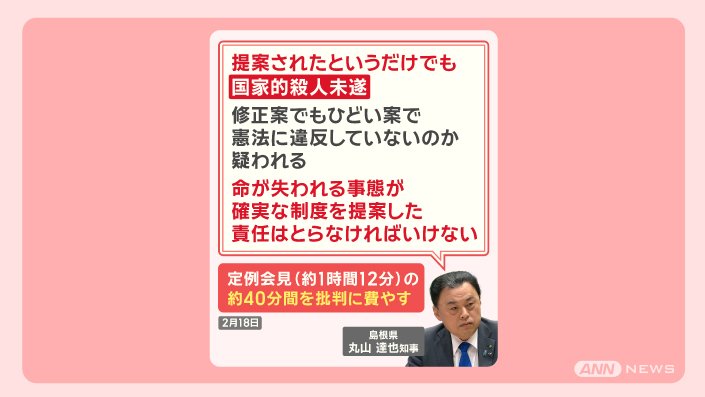

「(引き上げを)提案されたというだけでも、国家的殺人未遂。修正案でもひどい案で、憲法に違反していないのか疑われる。命が失われる事態が確実な制度を提案した責任はとらなければいけない」と、強い言葉で非難しています。

丸山知事は、1時間12分ほどの定例会見のうちの約40分間をこの批判に費やしました。

次のページは

■重病の夫妻「負担増は死活問題」妻は延命治療控える考えも■重病の夫妻「負担増は死活問題」妻は延命治療控える考えも

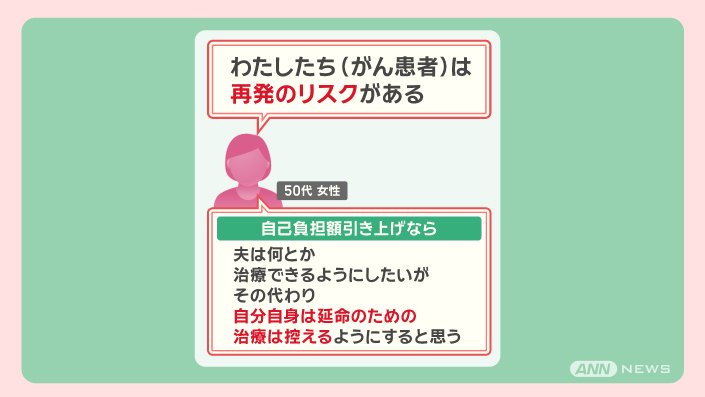

高額療養費制度の利用者の声です。

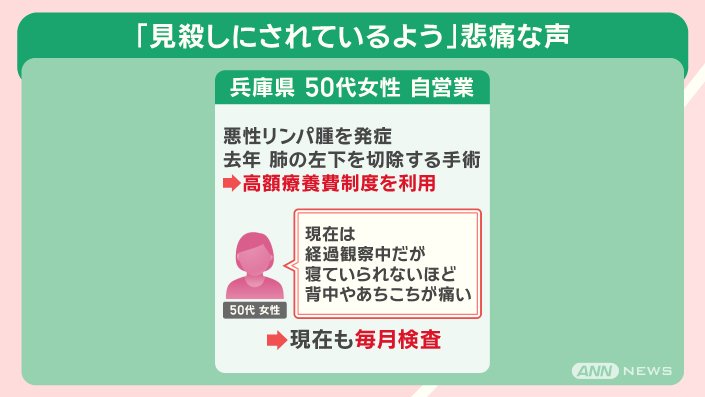

兵庫県の50代女性、自営業です。

悪性リンパ腫を発症し、2024年、肺の左下を切除する手術をして、高額療養費制度を利用しました。

「現在は経過観察中だが、寝ていられないほど背中やあちこちが痛い」そうで、現在も毎月検査を受けています。

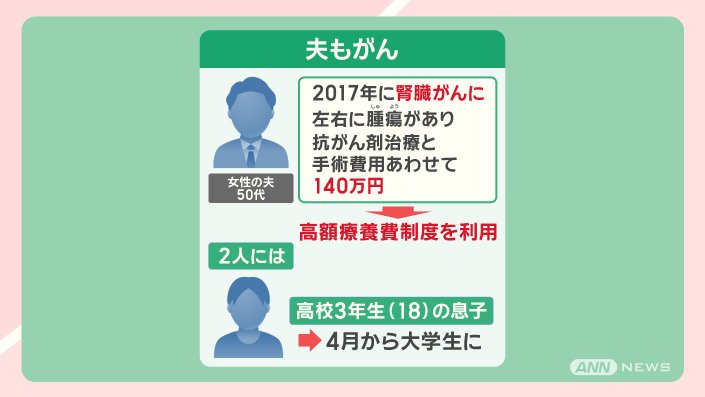

さらにこの女性の夫も、2017年に腎臓がんになり、左右に腫瘍があり、抗がん剤治療と手術で費用はあわせて140万円。高額療養費制度を利用しました。

この2人には、高校3年生18歳の息子がいて、2025年4月から大学生になります。

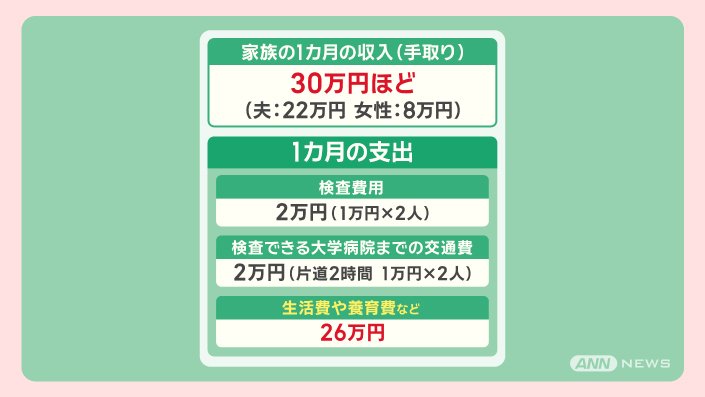

家計です。

1カ月の収入は、2人で30万円ほどです。

支出は、検査費用が、2人あわせて2万円。

検査にかかる交通費が、2人あわせて2万円。

生活費や養育費などは、それ以外の26万円です。

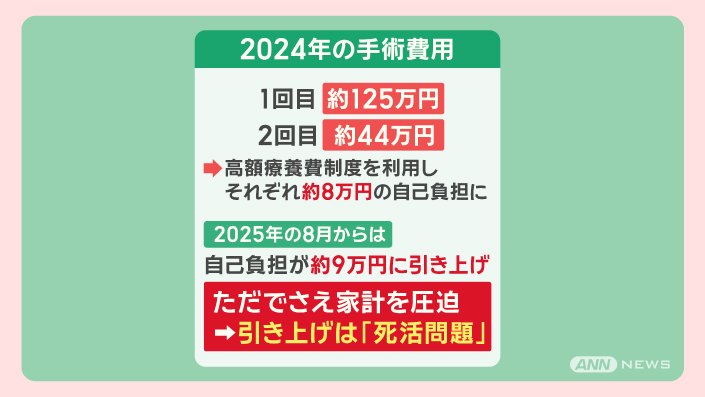

手術の費用です。

女性は、2024年、2回手術をしました。

1回目は約125万円、2回目は約44万円かかっていて、高額療養費制度を利用して、それぞれ約8万円の自己負担でした。

これが、2025年8月からは、自己負担が約9万円に引きあげられます。

8万円の負担の時でさえ、かなり家計を圧迫していたなか、引き上げは「死活問題」だということです。

女性の家族は、今後、がんが再発した場合に備えて食費を節約していて、家族で1日1000円で賄えるよう努力をしているということです。

「わたしたち(がん患者)は、再発のリスクがある」「自己負担額引き上げなら、夫は何とか治療できるようにしたいが、その代わり、自分自身は、延命のための治療は控えるようにすると思う」と話しています。

■高額療養費見直しで保険料負担減 政府見込む「長瀬効果」とは

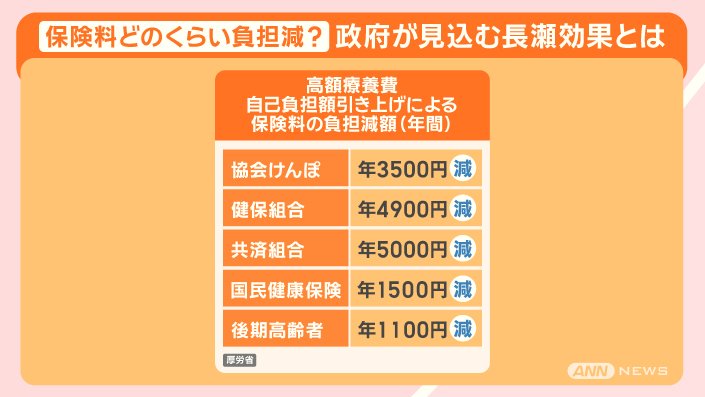

高額療養費制度の自己負担額の引き上げによって、保険料の負担はどのくらい減るのでしょうか。

『協会けんぽ』は、年3500円減、

『健保組合』は、年4900円減、

『共済組合』は、年5000円減、

『国民健康保険』は、年1500円減、

『後期高齢者医療制度』は、年1100円減となります。

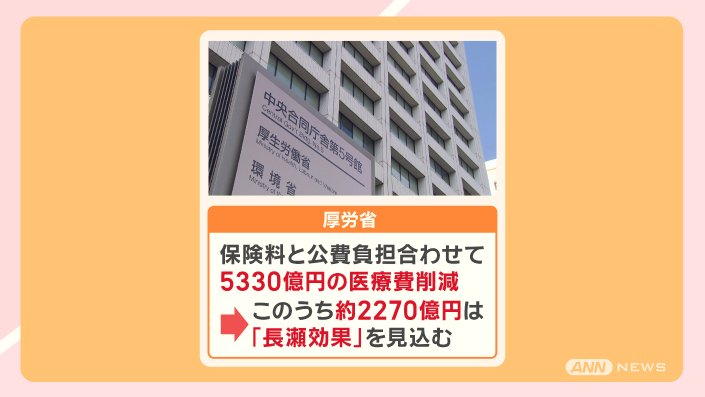

厚労省は、今回の自己負担額の引き上げで、保険料と公費負担合わせて5330億円の医療費が削減できるとしています。

このうち、約2270億円は、『長瀬効果』を見込んでいます。

長瀬効果とは、患者負担が増加すると、受診控えが起こり、全体の医療費が削減されるという効果のことです。

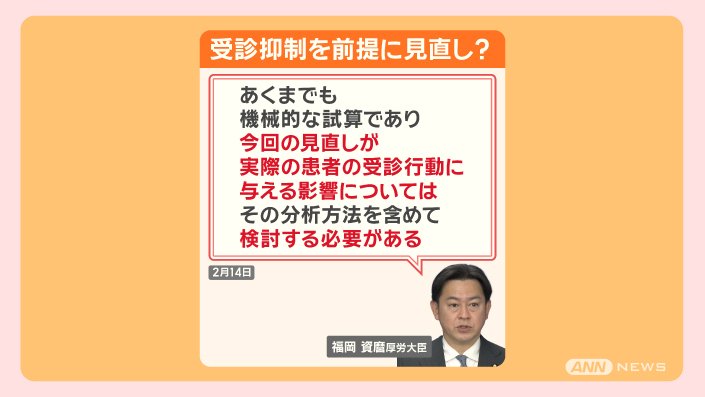

「あくまでも機械的な試算であり、今回の見直しが実際の患者の受診行動に与える影響については、その分析方法を含めて検討する必要がある」と説明しました。

子どもを持つがん患者へのアンケート(多数回該当なしの人 複数回答)では、『引き上げによる治療への影響』について、

●「治療を中断する」が42%、

●「治療の回数を減らす」が60%という結果です。

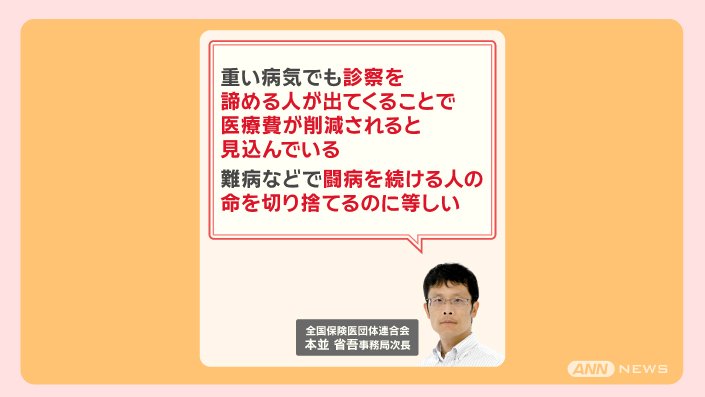

「重い病気でも診察を諦める人が出てくることで、医療費が削減されると見込んでいる。難病などで闘病を続ける人の命を切り捨てるのに等しい」

■当事者置き去りの決定 なぜ?石破総理「努力すべきだった」

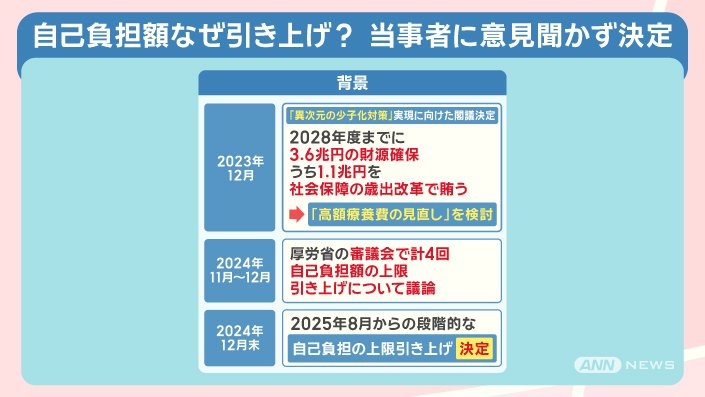

今回の高額療養費制度の自己負担額の引き上げが決まった背景です。

2023年12月、当時の岸田総理が表明した『異次元の少子化対策』の実現に向けた閣議決定で、2028年度までに3.6兆円の財源を確保することと、このうち1.1兆円を社会保障の歳出改革で賄うことが示されて、『高額療養費の見直し』が検討されました。

2024年11月〜12月に、厚労省の審議会で計4回、自己負担額の上限引き上げについて議論され、2024年12月末に自己負担の上限引き上げが決定されました。

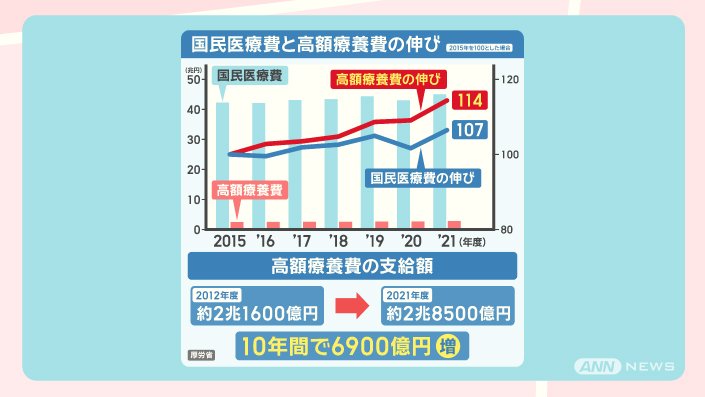

高額療養費と国民医療費の比較です。

国民医療費に対して高額療養費の金額は小さいですが、2015年を100とした場合で見ると、高額療養費は、国民医療費を上回るペースで伸びています。

高額療養費の支給額は、2012年から2021年の10年間で、約6900億円増えています。

高額療養費は、なぜ、増えているのでしょうか。

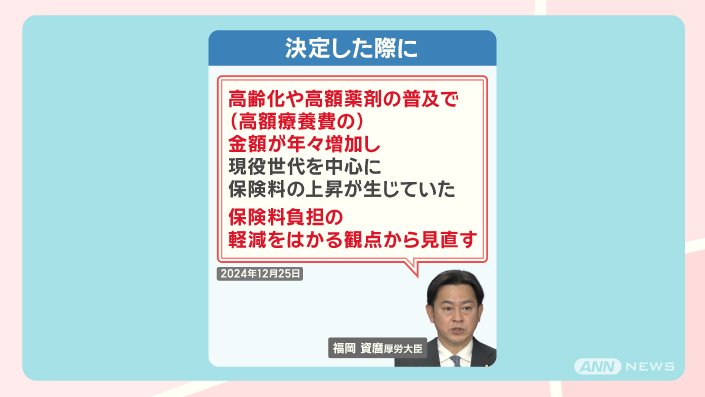

「高齢化や高額薬剤の普及で、(高額療養費の)金額が年々増加し、現役世代を中心に保険料の上昇が生じていた。保険料負担の軽減をはかる観点から見直す」と説明しました。

「プロセスに決定的な瑕疵がある。当事者の意見を聞かないで決めたということは、大きな過ち」と指摘しました。

「当事者の意見を十分に聞くという努力は、さらにすべきだった。事前に理解を得るべきだったことは、真摯に受け止める」と答えました。

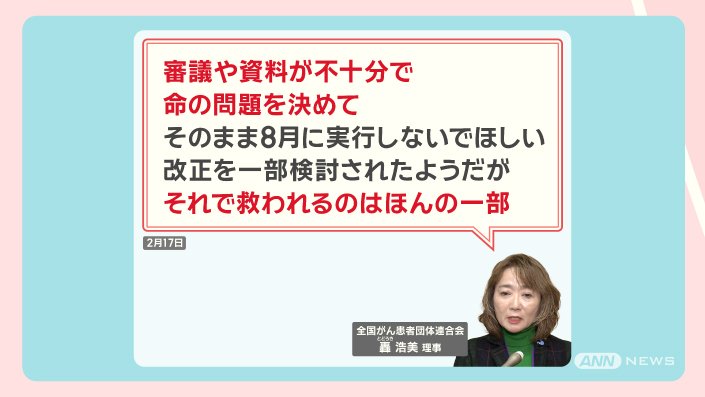

「審議や資料が不十分で命の問題を決めて、そのまま8月に実行しないでほしい。改正を一部検討されたようだが、それで救われるのはほんの一部」と話しました。

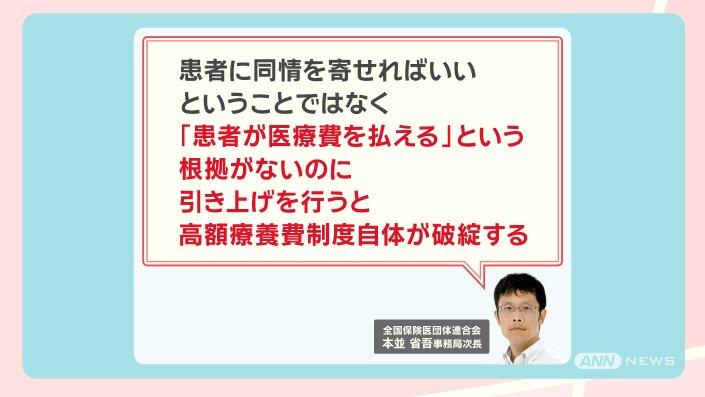

「患者に同情を寄せればいいということではなく、『患者が医療費を払える』という根拠がないのに引き上げを行うと、高額療養費制度自体が破綻する」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年2月19日放送分より)