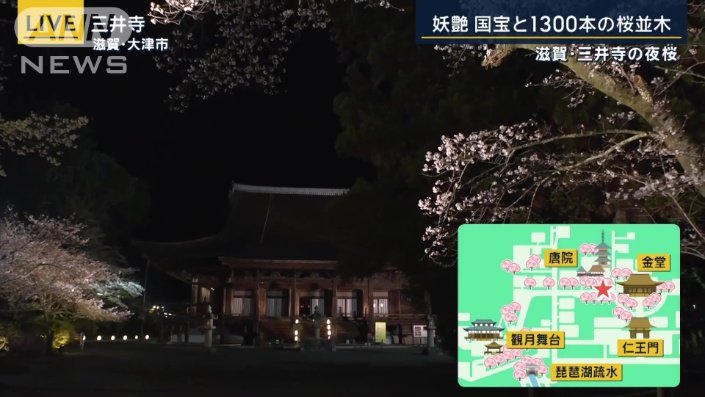

琵琶湖にほど近い、滋賀県大津市の三井寺。約600年前に建てられた仁王門を彩りながら、まさに今、桜が見ごろを迎えようとしています。

三井寺は古くから桜の名所として親しまれていて、35万坪の広大な敷地の中に約1300本もの桜が植えられています。

三井寺は7世紀に天智天皇ゆかりの寺として建立されました。広い境内の中には、国宝や重要文化財など様々な見どころがあります。

桜のシーズンは午後9時半までライトアップされていますが、特別に遅い時間までライトアップしていただいています。

次のページは

■国宝と1300本の桜■国宝と1300本の桜

ライトアップされた三井寺の本堂・国宝『金堂』の迫力と、桜の繊細さを感じます。参道にある背の高い桜は、境内で最も古いソメイヨシノで、樹齢40年ほどだということです。ソメイヨシノの寿命は60年〜70年と言われていますが、参道が広く日当たりが良いので、より大きい木に育ちやすい環境です。

“桜の寺”を長く楽しんでもらうため、毎年2月に新しい苗木を植えていて、今年も25本植えたということです。境内にはソメイヨシノだけではなく、山桜やしだれ桜など1300本もの桜が植えられています。

滋賀県は、県全体の約6分の1を占める琵琶湖の水温が春になっても低いため、気温が上がりにくくなっています。そのため、他の近畿地方に比べて桜の開花がゆっくりです。ただ、4日の日差しでだいぶ先に進みました。

三井寺にある重要文化財『唐院』は、開祖・智証大師円珍の仏像が納められていて、最も神聖な場所だということです。桜も歴史も楽しめる贅沢な空間です。

ここ数年は暑かったり寒かったりで、平年通りの時期に満開になることは少なかったといいます。今年はこれから満開を迎えそうです。

次のページは

■この時期だけの琵琶湖疏水■この時期だけの琵琶湖疏水

三井寺に来たらぜひ立ち寄ってほしい場所があります。琵琶湖と京都を結ぶ運河『琵琶湖疏水』です。両岸の桜もここ数日の暖かさで花開いたということです。

この運河は明治時代につくられたもので、京都と大津を結ぶ、今も現役で使われている運河です。観光船に乗ってトンネルを出ると、両岸を約100本の桜が出迎えてくれます。

山の中腹に位置する三井寺。斜面にも多くの桜が植えられています。古くから桜の名所として知られ、平安時代末期に編纂された千載和歌集の中にも詠まれています。

かつて滋賀県に5年ほど置かれた大津宮。その都がなくなった後も変わらずに咲く美しい桜をうたったものとされています。

階段を上った先にあるのが、能や雅楽を披露する場として江戸時代に建てられた観月舞台です。去年、国の重要文化財にも指定されました。

高台に建てられたこの場所からは大津の街並みを一望することができます。天智天皇の死後、都は奈良、京都と移っていきますが、人々の営みは脈々と受け継がれています。

観月舞台の四方に壁はなく、初夏には新緑、秋には月、冬には雪と四季折々の表情を楽しむことができます。

そして春。桜の咲く今だけしか見ることができない景色。観月舞台の正面に咲く桜が鏡のように床にも映し出されます。

この特別な空間に多くの人が訪れていますが、結婚式の前撮りをしたり、成人式の振り袖姿で写真を撮ったりと、人生の節目をここで迎える方も多くいます。

大津の人たちと共に歩んできた三井寺。今では多くの人たちの心に刻まれる1ページとなっています。