高齢者の『終のすみか』を狙った、悪質な不動産業者による『押し買い』が急増しています。物件を相場の半額以下で買い叩かれ、住み慣れた家から追い出されるケースもあるという被害の実態と手口についても見ていきます。

■押し買い手口『10時間超居座り』『怪しい入金』高齢者が被害

高齢者の自宅を狙う『押し買い(おしがい)』が増えています。

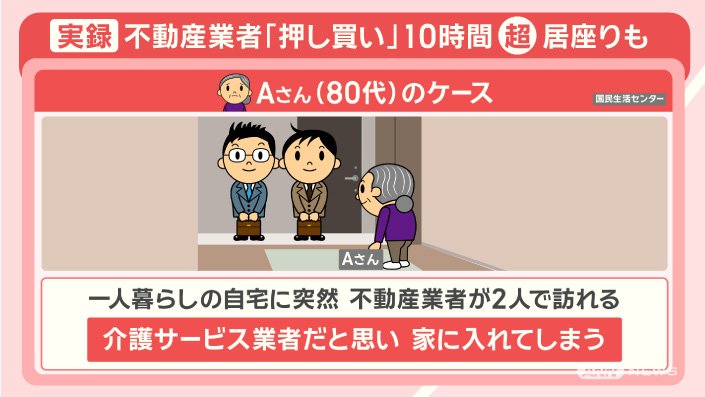

80代女性・Aさんのケースです。

ある日、一人暮らしのAさん宅に突然、不動産業者が2人で訪れました。

この時、Aさんは介護サービス業者だと思い、家に入れてしまいました。

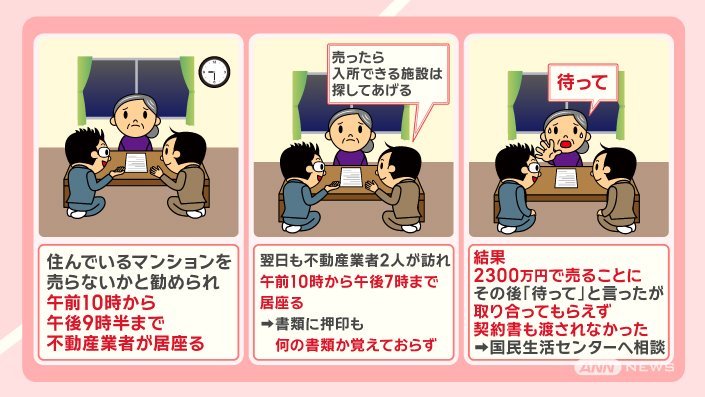

その後、住んでいるマンションを売らないかと勧められ、午前10時から午後9時半まで、11時間半、不動産業者は居座り続けました。

翌日も不動産業者の2人が訪れ、午前10時から午後7時まで居座り、

「売ったら入所できる施設は探してあげる」とAさんに言ってきました。

Aさんは書類に押印しましたが、何の書類かは覚えていませんでした。

結果、Aさんはマンションを2300万円で売ることになってしまいました。

その後「待って」と言っても取り合ってもらえず、契約書も渡されなかったため、国民生活センターへ相談しました。

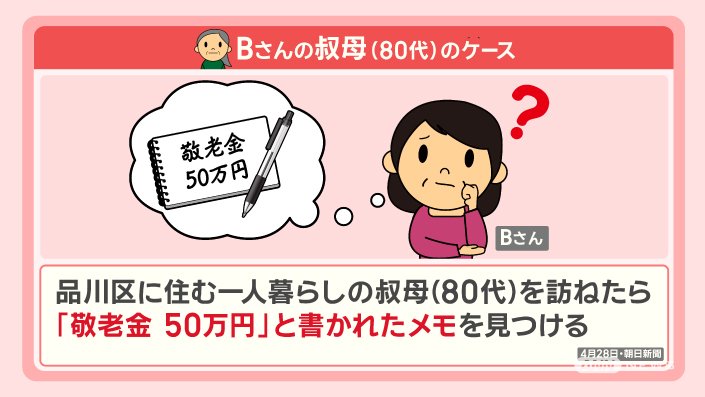

Bさんの叔母80代のケースです。

Bさんが品川区に住む一人暮らしの80代の叔母を訪ねたところ、『敬老金50万円』と書かれたメモを見つけました。

叔母に尋ねると、少し前に不動産業者が来て、マンションを売らないか打診をしてきたということでした。

Bさんの叔母は断りましたが、敬老金は渡すと言われました。

Bさんが確認したところ、後日、入金されていたということです。

Bさんは不審に思い、不動産業者に連絡すると、マンションを1000万円で買い取る契約を締結済みで、50万円は手付金だと説明を受けました。

Bさんの叔母のマンションは築40年の2LDK、叔母のマンション周辺で同程度の条件の物件だと4000万円前後が相場だということです。

Bさんが契約書も見当たらないため、契約解除を求めたところ、

解約金として200万円が請求されました。

最終的には叔母が100万円を支払い、契約解除したといいます。

最近では、不動産業者が訪問した当日に契約まで持ち込まれ、

コンビニで印刷した契約書にサインをさせられる『スピード型』の被害も増加しているということです。

こうした押し買い業者は、安く買いたたいた物件を高値で転売し、その差額でもうけを得るのが目的です。

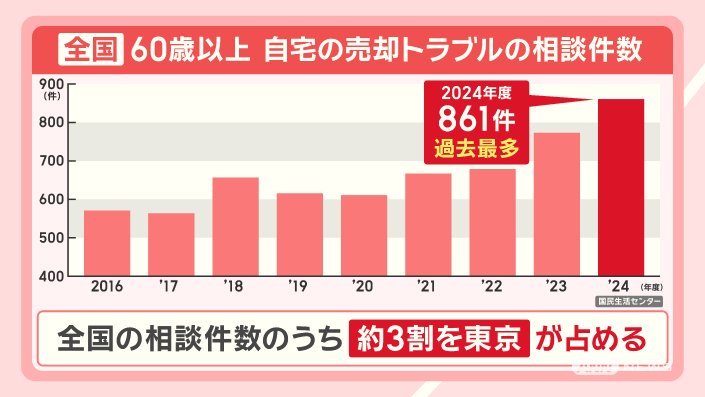

国民生活センターに寄せられた、全国の60歳以上の自宅売却トラブルの相談件数は、近年増加傾向にあり、2024年度は861件で過去最多となりました。

全国の相談件数のうち、約3割を東京での相談が占めています。

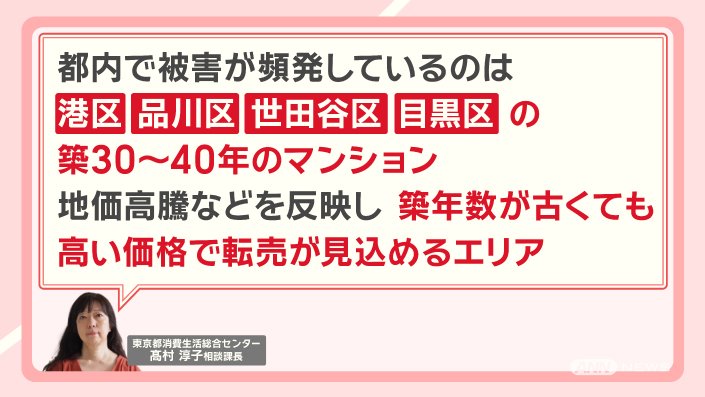

「都内で被害が頻発しているのは、港区、品川区、世田谷区、目黒区の築30年から40年のマンション。地価高騰などを反映し、築年数が古くても、高い価格で転売が見込めるエリア」だということです。

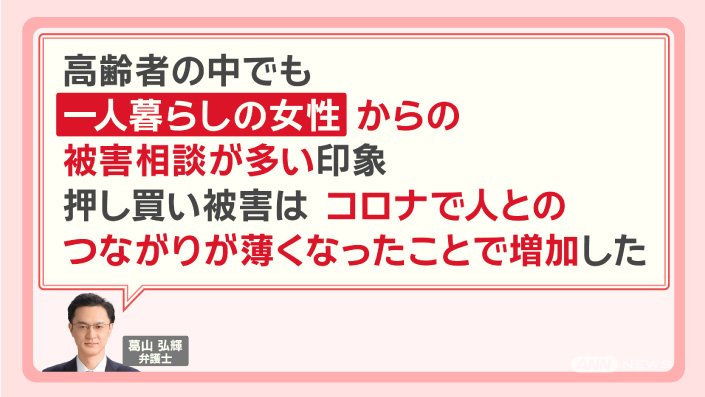

「高齢者の中でも、一人暮らしの女性からの被害相談が多い印象。押し買い被害は、コロナで人とのつながりが薄くなったことで増加した」ということです。

次のページは

■“終のすみか”売却後も「ずっと暮らせる」落とし穴に注意■“終のすみか”売却後も「ずっと暮らせる」落とし穴に注意

「自宅を売った後も、そのまま住み慣れた家でずっと暮らせます」と言って、売却を勧めるケースもあります。

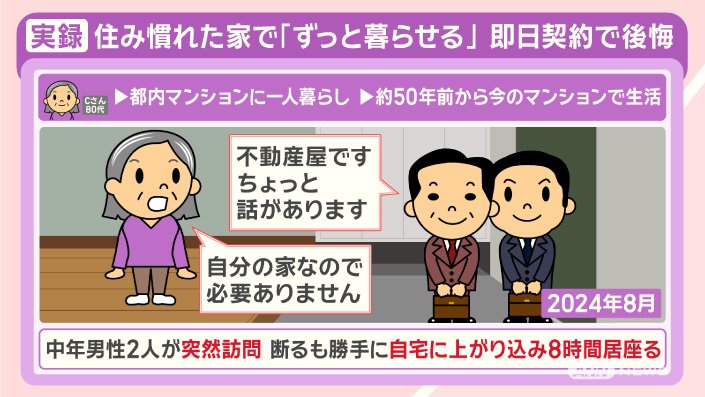

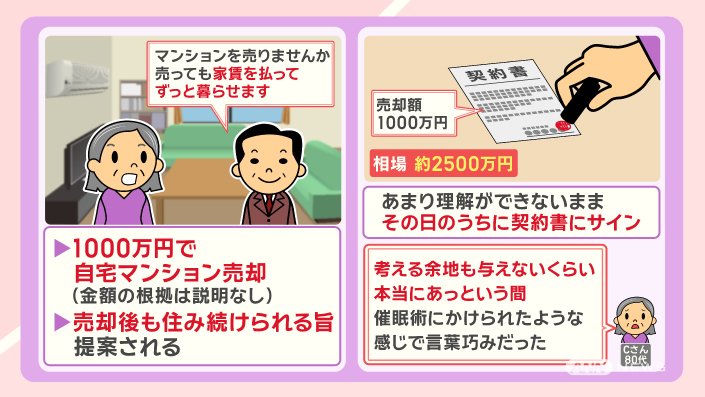

Cさん(80代・女性)は

▼都内のマンションに一人暮らし

▼約50年前から今のマンションで生活しています。

「不動産屋です。ちょっと話があります」と、中年男性2人が突然、Cさんの自宅を訪ねてきました。

「自分の家(持ち家)なので、必要ありません」と断ったのですが、勝手に自宅に上がり込み、8時間居座ったといいます。

不動産会社の男性は

「マンションを売りませんか。売っても家賃を払って、ずっと(今の家で)暮らせます」と言って、

▼1000万円で自宅マンションの売却

▼売却後も住み続けられる旨

を提案されました。

売却額1000万円の根拠についての説明はなかったということです。

Cさんは、あまり理解ができないまま、その日のうちに契約書にサインしました。

売却額1000万円の契約でしたが、後日、(弁護士と)周辺の物件の取引相場を確認すると、約2500万円だったといいます。

「考える余地も与えないくらい、本当にあっという間(に契約までいってしまった)。催眠術にかけられたような感じで言葉巧みだった」と話しています。

この問題が発覚したきっかけは、Cさんのマンションの管理人でした。

管理費の支払い元が変わったことを心配した管理人がCさんに確認。

事態を把握し、消費者センターに相談したということです。

その後、Cさんは消費者センターとともに、不動産会社に解約したい旨の手紙を送付しました。

しかし、応じてもらえず、現在係争中だということです。

また、契約書にサインした翌月から月9万円の家賃の請求が始まり、

Cさんは現在、家賃を支払って住み続けています。

約10年後には、(家賃として支払う)資金が枯渇する計算です。

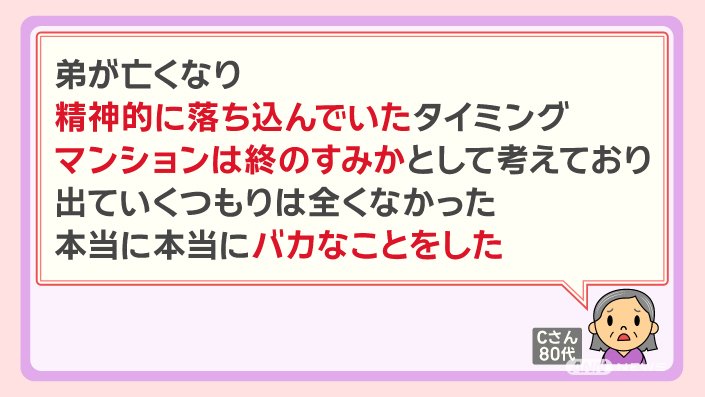

「弟が亡くなり、精神的に落ち込んでいたタイミング。マンションは終のすみかとして考えており、出ていくつもりは全くなかった。本当に、本当にバカなことをした」と話しています。

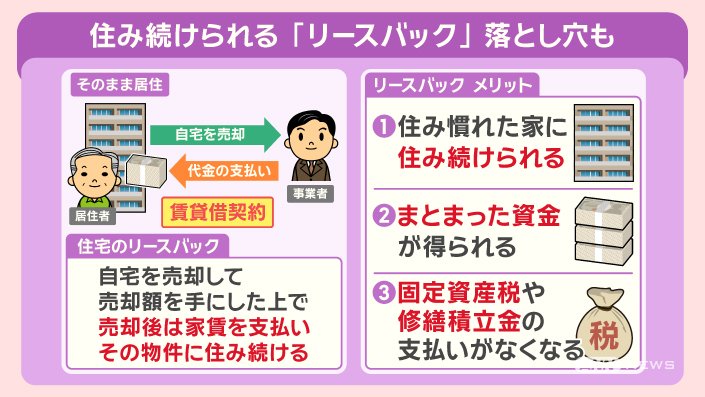

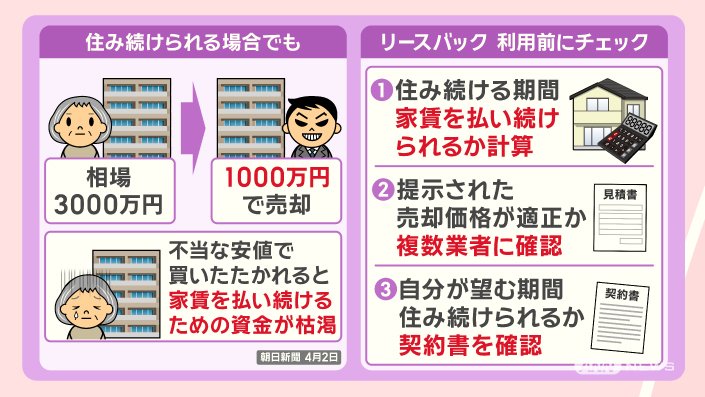

Cさんが勧誘された、住み続けられる仕組みは『リースバック』といいます。

自宅を売却して、売却額を手にした上で、売却後は家賃を支払い、その物件に住み続ける不動産取引です。

リースバックのメリットは、

1、住み慣れた家に住み続けられる

2、まとまった資金が得られる

3、固定資産税や修繕積立金の支払いがなくなる

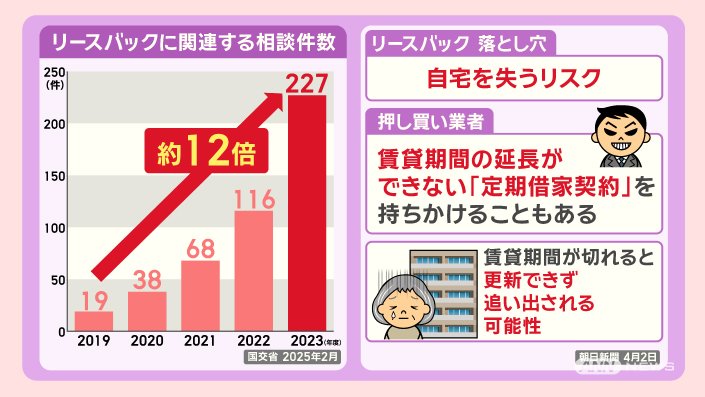

リースバックに関するトラブル等の相談件数は、年々増えていて、2023年度は227件。

4年で約12倍です。

落とし穴もあります。

自宅を失うリスクです。

押し買い業者は、賃貸期間の延長ができない『定期借家契約』を持ちかけることもあります。

今の賃貸期間が切れると更新できず、追い出される可能性があります。

住み続けられる場合でも、不当な安値で買いたたかれると、家賃を払い続けるための資金が枯渇してしまいます。

リースバックを利用する前に、こういったことをチェックしましょう。

1、住み続ける期間、家賃を払い続けられるか計算をする

2、(不動産会社から)提示された(自宅の)売却価格が適正か、複数の業者に確認をする

3、自分が望む期間住み続けられるか、契約書を確認する

次のページは

■押し買い 法制度に課題 “手付け倍返し”のワナとは■押し買い 法制度に課題 “手付け倍返し”のワナとは

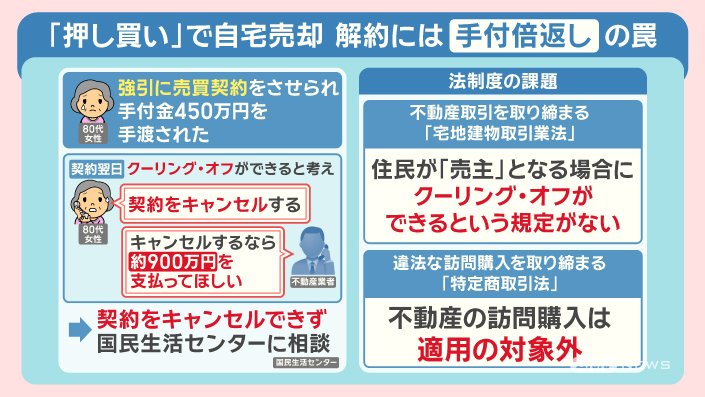

『押し買い』での契約は無効にできるのでしょうか。

80代女性の場合です。

女性は、不動産業者に強引に売買契約をさせられ、手付金450万円を手渡されたといいます。

「契約をキャンセルする」と連絡をしました。

「キャンセルするなら、約900万円を支払ってほしい」と、契約金の倍の金額を言い渡されたといいます。

結局、女性は電話では契約をキャンセルすることができず、

国民生活センターに相談することとなりました。

クーリング・オフができない法制度の課題です。

住民が売主となる住宅売買について、不動産取引を取り締まる『宅地建物取引業法』。

通称、宅建業法(たっけんぎょうほう)には、住民が『売主』となる場合に、クーリング・オフができるという規定がありません。

さらに、違法な訪問買い取り業者を取り締まる『特定商取引法』という法律がありますが、その法律で不動産の訪問購入は、適用の対象外となっています。

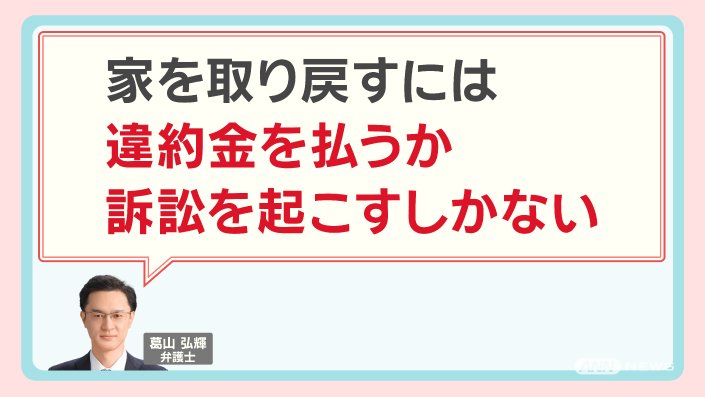

「家を取り戻すには、違約金を払うか、訴訟を起こすしかない」ということです。

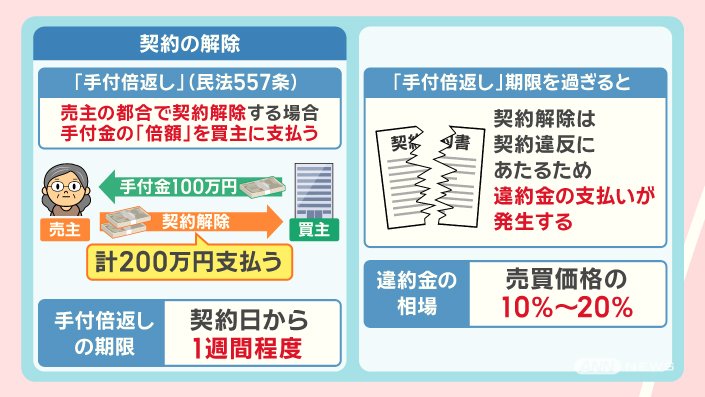

しかし、その解約金というのは、手付金の受け取り後に、売主の都合で契約解除する場合、手付金の『倍額』を不動産の買主に支払う『手付倍返し』が、民法で定められています。

例えば売主が、手付金100万円を受け取っていた場合、

契約解除には、倍の200万円を買主に支払うことになるのです。

先ほどの80代女性のケースでも、キャンセル料900万円という金額は、実は、手付金の倍額に当たるため、法律上は問題のない請求額となってしまうのです。

そして、『手付倍返し』の適用には期限があり、契約日から1週間程度だといいます。

『手付倍返し』の期限を過ぎると、契約解除は、契約違反にあたるため、違約金の支払いが発生します。

違約金の相場は、一般的には売買金額の10%〜20%だということです。

「本来は、 家を取り戻すために訴訟するべきだが、訴訟は時間もコストもかかるため、高齢者は泣く泣く違約金を払い、家を取り戻している」と、指摘しています。

次のページは

■高齢者狙う“押し買い”私たちにできる対策■高齢者狙う“押し買い”私たちにできる対策

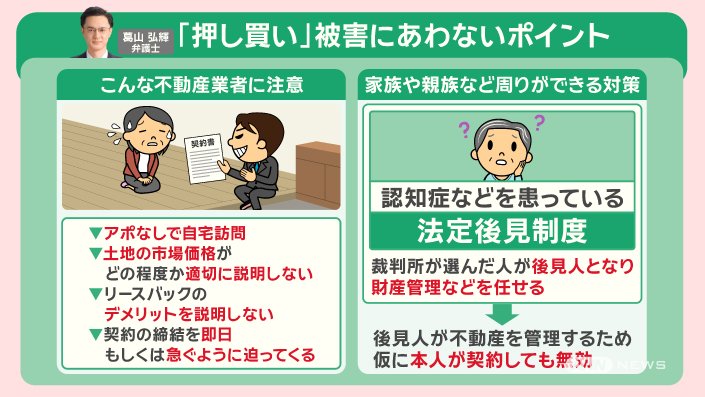

押し買い被害にあわないために、こんな不動産業者には注意してください。

▼アポなしで自宅訪問

▼土地の市場価格が、どの程度か適切に説明しない

▼リースバックのデメリットを説明しない

▼契約の締結を即日、もしくは急ぐように迫ってくる

葛山弁護士によると、こういった業者には、特に注意が必要だということです。

家族や親族など周りの方ができる対策です。

認知症などを患っている方は、法定後見制度という制度が適用できます。

この制度では、裁判所が選んだ人が後見人となり、本人に代わって財産管理などを行います。

後見人が不動産を管理するため、仮に本人が契約しても、無効にすることが可能となります。

「自宅の売買という重大な決断について即決を迫ること自体が、不審だと思ったほうがよい。よく考えて契約しないと、不利益を被ることがある」と指摘しています。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年5月6日放送分より)