2024年の1年間に生まれた子どもの数が、統計を取り始めて以降、初めて70万人を下回ったことが分かりました。過去最少の出生数です。

人口の減少によって、不都合な現実が待っています。

年金制度、水道料金、病院、物流などへの様々な影響を見ていきます。

■統計史上初 出生数70万人割れ 少子化&大死亡社会が同時進行

出生数が過去最少です。

2024年の出生数は過去最少の68万6061人。

合計特殊出生率は1.15で、こちらも過去最低です。

2023年に国が想定していたよりも15年早く70万人を下回りました。

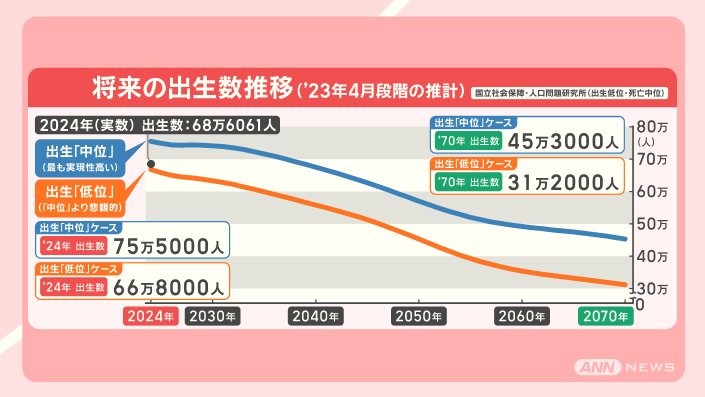

将来の出生数の推移です。

2023年に国が推計しています。

最も実現性が高いとされる出生中位(しゅっしょうちゅうい)の場合の推移と、出生中位より悲観的に想定した出生低位(しゅっしょうていい)の場合の推移です。

2024年、実際の出生数は68万6061人でした。

出生中位の推計では75万5000人、

出生低位の推計では66万8000人とされていました。

実際の出生数は、出生低位の推計に近くなりました。

出生中位で推移した場合、45年後の2070年に生まれる子どもは45万3000人、

出生低位で推移した場合は31万2000人で、今の半分以下になります。

人口減少は止まりません。

2024年、日本の人口が1年間で91万9237人減っています。

香川県の人口とほぼ同じ人数が減りました。

将来の人口はどうなるのでしょうか。

2024年は1億2030万人、2070年には6982万人に減ります。

現役世代の20歳から64歳は6538万人から、約半数の3252万人にまで減るということです。

『大死亡社会』が迫っているといいます。

国が推計した2024年の死亡者数は149万9000人。

実際の死亡者は160万5298人で、想定を大きく上回っています。

2070年の死亡者数は146万4000人と少し減っているように見えますが、人口が半減しているにもかかわらず、死者数は高いままとみられています。

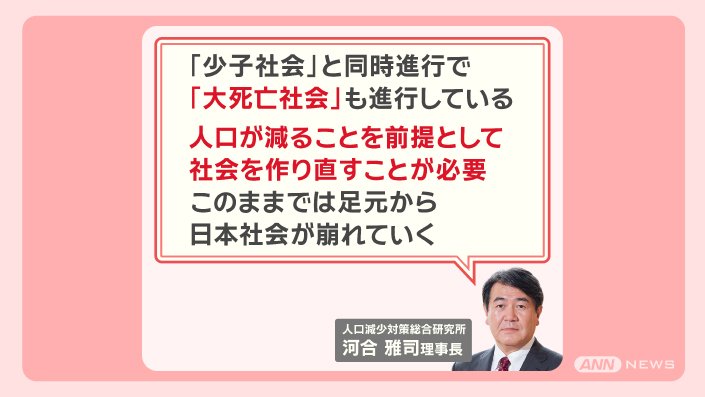

「『少子社会』と同時進行で『大死亡社会』も進行している。人口が減ることを前提として、社会を作り直すことが必要。このままでは足元から日本社会が崩れていく」

■人口減 待ち受ける現実 年金20年後は『肩車型』月額5万円減も

人口が減少することで起こる不都合な現実について見ていきます。

1つ目は、年金です。

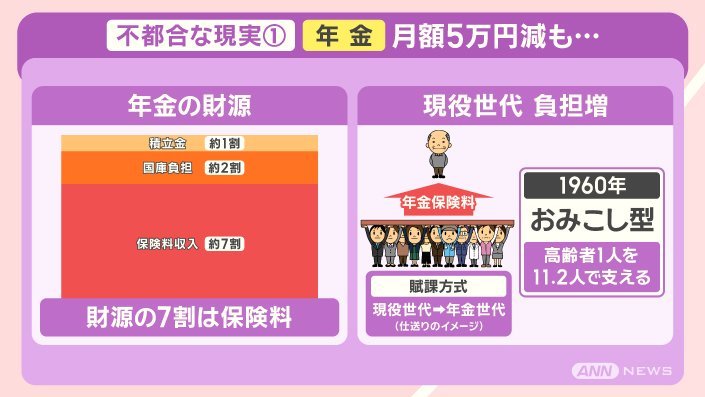

年金の財源は、

積立金が1割、

国庫負担が2割、

保険料収入が7割、

財源の大部分が保険料です。

誰が払うのでしょうか。

年金は基本的に賦課方式で運営されています。

賦課方式とは、年金支給のための財源を、現役世代から得た保険料収入から用意する方式です。

1960年の日本では『おみこし型』と言われ、高齢者1人を11.2人で支えていました。

現在は、河合さんによると『かご型』と言われ、高齢者1人を現役世代1.88人で支えていて、負担が増えています。

今後、2045年には『肩車型』になると言われ、高齢者1人を1.42人で支えることになります。

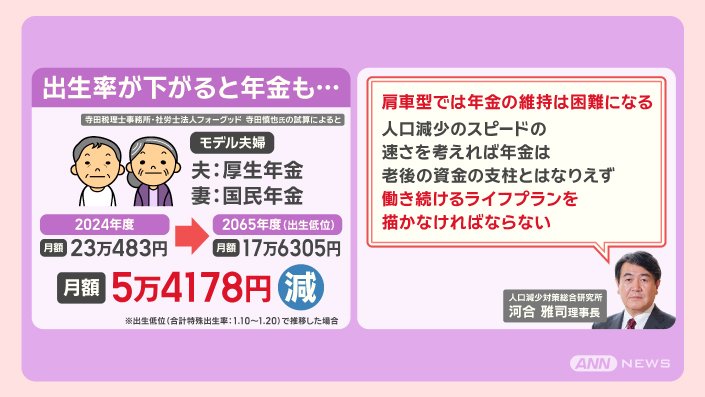

年金はどれだけ減るのでしょうか。

社労士の寺田慎也さんの試算によると、出生率が低位で推移した場合、厚労省が示すモデル夫婦だと、

2024年度は月額23万483円ですが、

2065年度には月額17万6305円と、

月額5万4178円の減額となります。

「肩車型では年金の維持は困難になる。人口減少のスピードの速さを考えれば、年金は老後の資金の支柱とはなりえず、働き続けるライフプランを描かなければならない」

次のページは

■水道料金も値上げの予測 利用者減でもインフラ維持費必要■水道料金も値上げの予測 利用者減でもインフラ維持費必要

人口が減少することで起こる不都合な現実2つ目は、水道料金です。

2021年の全国の平均価格は月額3317円でした。

値上げになります。

2046年には月額4895円になり、1578円値上げされると予測されています。

原因の一つがインフラの維持費です。

1月、埼玉県八潮市で下水管の腐食で道路が陥没し、トラックが陥没する事故が起きました。

下水道、道路、河川など、インフラを維持するためには、30年間の予防保全に約190兆円が必要になります。

人口が減少すると、利用者は減ります。

人口が減り、利用料収入が減っても、インフラの維持には費用が必要です。

利用者が減るほど値上げ率は高くなります。

■20年後の行政サービス縮小 ごみの収集回数も減る!?

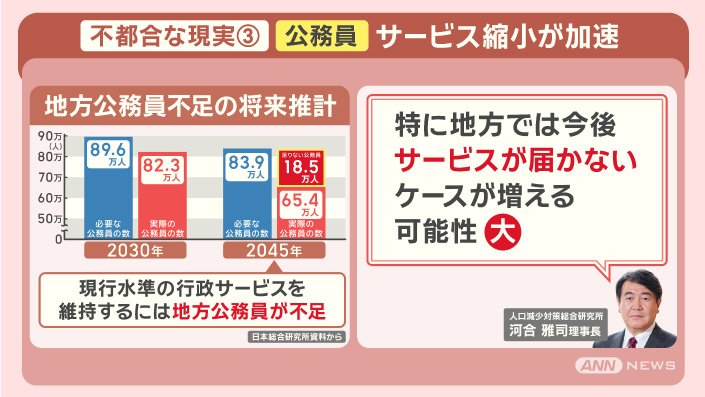

人口が減少することで起こる不都合な現実、3つ目です。

公務員にも人口減少の影響が出ます。

地方公務員の数は将来どうなるのでしょうか。

2030年に、必要な地方公務員の数は89.6万人。

実際の公務員の数は82.3万人になると予測されています。

2045年には、必要な公務員83.9万人。

実際の公務員は65.4万人と予測されていて、18.5万人地方公務員が足りません。

現行水準の行政サービスを維持するには、地方公務員が不足します。

「特に地方では今後、サービスが届かないケースが増える可能性が大きい」

例えば、ごみ収集の回数が減少するかもしれません。

収集業務の合理化、効率化で経費を削減するためです。

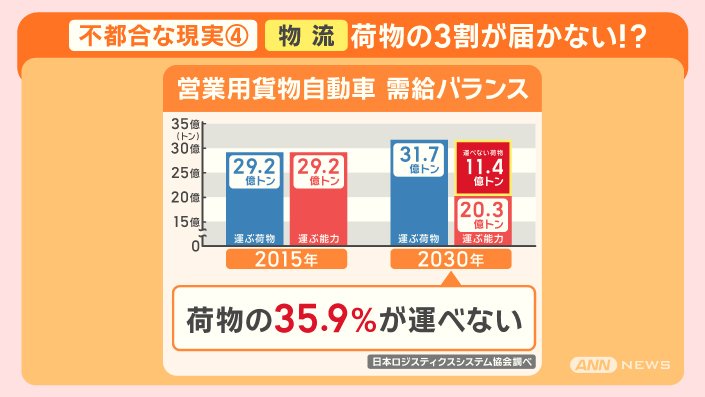

■5年後の物流 荷物の3割が届かない!?

人口が減少することで起こる不都合な現実。

4つ目は、物流です。

需要と供給のバランスです。

2015年には運ぶ荷物が29.2億トンありました。

荷物を運ぶ事業者は、29.2億トン運べる能力がありました。

2030年には運ぶ荷物は31.7億トンに増える予測です。

荷物を運ぶ能力は20.3億トンに下がる予測です。

結果、運べない荷物の量は11.4億トン。

荷物全体の35.9%が運べない計算です。

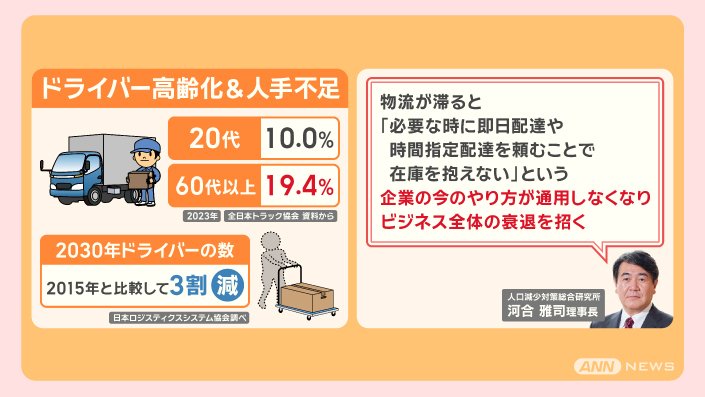

原因は、ドライバーの高齢化と人手不足です。

年齢別にみると、20代のドライバーは10.0%なのに対して

60代以上のドライバーは19.4%です。

2030年には、ドライバー全体の数は、2015年と比較して3割減ると予測されています。

「物流が滞ると『必要な時に即日配達や時間指定配達を頼むことで在庫を抱えない』という、企業の今のやり方が通用しなくなり、ビジネス全体の衰退を招く」

次のページは

■打開策は『戦略的縮小』ポルシェの成功事例から学ぶこと■打開策は『戦略的縮小』ポルシェの成功事例から学ぶこと

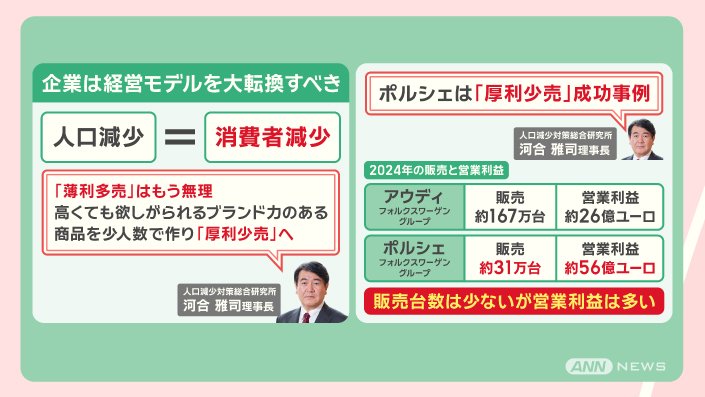

人口減少対策総合研究所の河合さんの提言です。

人口減少は止まらないので『戦略的縮小』が必要ということです。

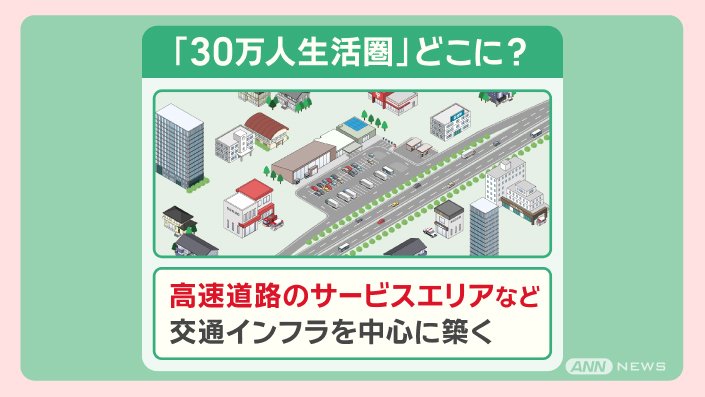

複数の市町村にまたがる『30万人規模の生活エリア』を国内にいくつも作ります。

30万人の理由です。

スーパー、病院、銀行、百貨店、介護施設など、生活サービスの維持には約30万人の人口規模が必要だからです。

どこに作るのがいいのでしょうか。

河合さんによると、高速道路のサービスエリアなど、交通インフラを中心に築くとよいということです。

もう一つの戦略的縮小です。

「『薄利多売』はもう無理。高くても欲しがられる、ブランド力のある商品を少人数で作り『厚利少売』へ」

厚利少売は具体的にはどんなものなのでしょうか。

「ポルシェは『厚利少売』の成功事例」

2024年の販売数と営業利益を見てみると、

アウディは約167万台販売して、営業利益は約26億ユーロでした。

ポルシェは、販売は約31万台ですが、営業利益は約56億ユーロでした。

販売台数は少ないですが、営業利益は多くなっています。

「日本はこれまで『良い商品をより安く』と考え、途上国とコスト競争した結果、人件費の抑制が起き、デフレ経済となり、少子化が加速、となった。いま方針転換しないと、もう間に合わなくなる」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年6月9日放送分より)