気象庁は富士山などの火山が大規模な噴火をした場合を想定し、火山灰に特化した「火山灰警報」を導入する方針を決めました。

数年後の運用開始を目指していますが、なぜ新たな「警報」の導入に動き出したのか、

いま運用されている「噴火警報」とは、どんな違いがあるのでしょうか。

火山灰で都市機能がマヒ

2020年、国のワーキンググループは富士山で大規模な噴火が起きると、首都圏におよそ4.9億立方メートルの火山灰が堆積すると試算しました。

これは東日本大震災で出た災害廃棄物のおよそ10倍という途方もない量です。

ワーキンググループが取りまとめた報告では、火山灰が降り積もるにつれライフラインなどに深刻な影響を与えることが指摘されました。

▽鉄道:微量で地上路線の運行停止

▽道路:乾燥時10センチ以上、降雨時3センチ以上で車の通行不能

▽物資:交通障害で配送に影響 生活物資の入手困難

▽電力:降雨時0.3センチ以上で灰が電線につながる部品に付着・ショートし停電

▽通信:基地局のアンテナに灰が付着し通信阻害

▽水道:水質悪化 停電になれば断水

▽建物:雨が降り火山灰の深さ30センチ以上になると重みで木造家屋が倒壊

火山灰は除去しない限り無くならないため、影響は長期間続くとみられます。

その間、雨が降ると事態はさらに深刻になります。

火山灰は人の命を直接奪う可能性は低いものですが、都市機能をマヒさせる恐れがあるのです。

富士山噴火その時…大量の火山灰で車の運転は?「いつ噴火してもおかしくない」

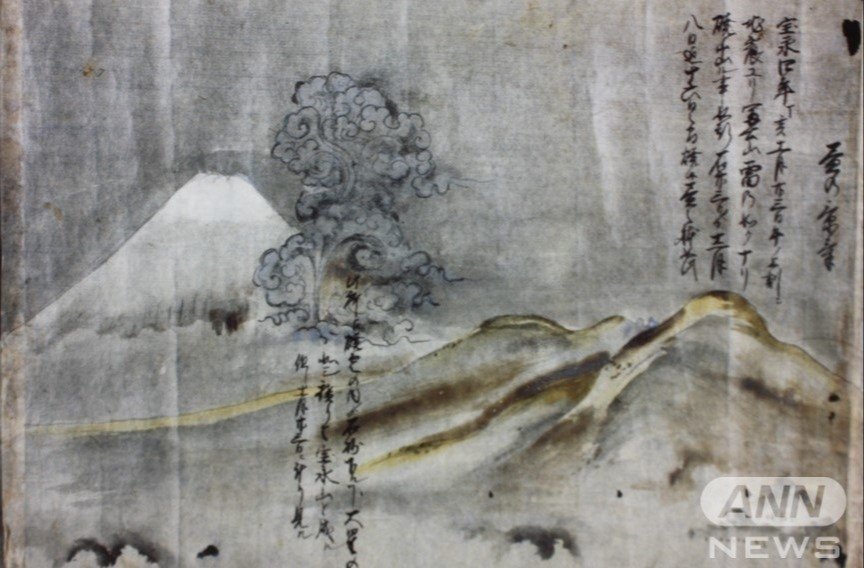

富士山は過去、何度も噴火してきました。

このうち1707年の宝永噴火は、発生から収まるまで16日間に及ぶものでした。

この大規模な噴火で噴煙は高さ10数キロまで到達し、火口から10キロ離れた静岡県小山町で3メートル、50キロ離れた神奈川県伊勢原市で30センチ、120キロ離れた千葉県市原市で8センチと、関東の広い範囲で火山灰が降り積もったと言われています。

当時の文献には江戸の町が暗闇に包まれたという記録も残っています。

富士山は、この宝永噴火から300年以上たった現在まで静けさを保っています。

しかし過去5600年の間に、およそ180回の噴火があったことが分かっています。

平均すると30年に1回は噴火していることになり、富士山はいつ噴火してもおかしくないと考えられています。

「警報」は行動の“きっかけ”

これを受け、気象庁の有識者検討会は今年4月、「火山灰警報」の新設を盛り込んだ報告書を公表しました。

狙いは、火山灰による重大な災害が起きる恐れが高まったことを伝えて住民や自治体が動く“きっかけ”にすることです。

日本に111あるすべての活火山が対象で、火山灰の累積が0.1ミリ以上と予想される場合に「火山灰注意報」、3センチ以上で「火山灰警報」、30センチ以上で「一段強い呼びかけ」を市町村ごとに発表するとしています。

その時に取るべき対応と合わせると次のようになります。

▽0.1ミリ以上:「火山灰注意報」

自宅などで生活継続

▽3センチ以上:「火山灰警報」

自宅などで生活継続

通院による人工透析や介護の必要な人は原則避難

▽30センチ以上:「一段強い呼びかけ」

原則避難

加えてどこに、どのくらい火山灰が降るのかの予報も早めの対応をとるためには必要です。

今回の報告書には火山灰の量を6時間先まで、数センチ単位で伝える情報が必要であることも盛り込まれました。

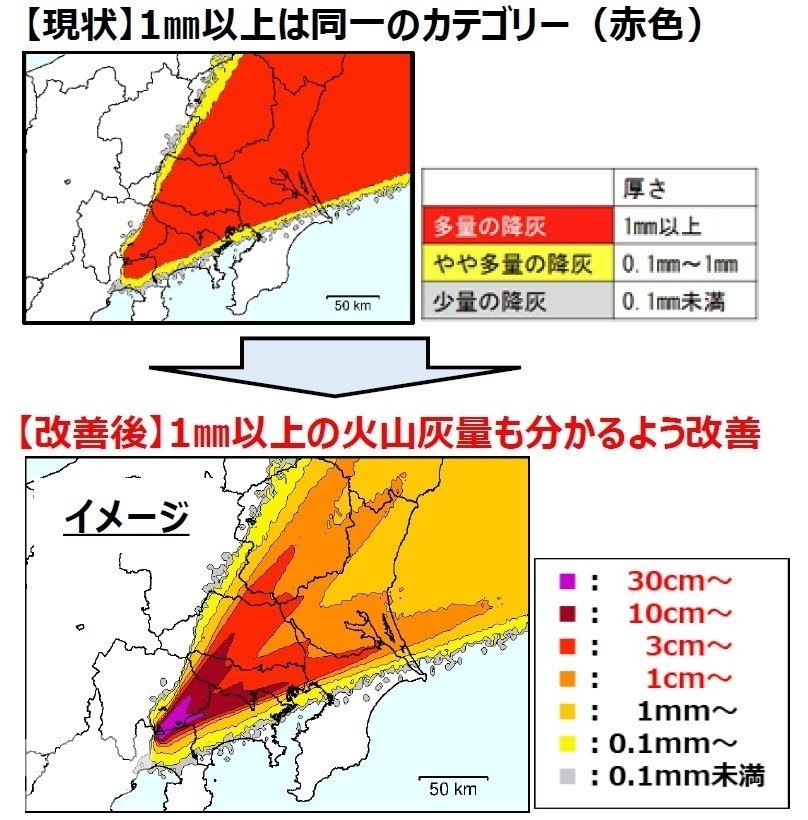

実は今も火山灰の見通しを示す情報として「降灰予報」があります。

ただこれは、火山灰の量を3段階にしか分けていません。

また、一番上のカテゴリーが「1ミリ以上」となっています。

これでは大規模な噴火で大量の火山灰が降ったとしても全部「1ミリ以上」としか表すことができません。

このため新しい予報では、例えば「30センチ以上」「10センチ以上」「3センチ以上」「1センチ以上」などと火山灰の量をより詳しく示すことを検討しています。

検討会の座長を務めた藤井敏嗣東京大学名誉教授は、こう強調します。

「広域に火山灰が降り積もることになった場合、例えば100キロ離れた場所で数センチ以上降り積もることは十分にあり得る。

なかなか普通の人はイメージを持ちにくいと思う。

ここのところ私たちは小さい噴火しか知らない。

しかし実際には日本の火山は時々大きな噴火をする。

これから先、必ず大きな噴火が起こってくる。そのためには、あらかじめ準備が必要だ。」

新しい火山灰警報は、数100キロ以上離れた範囲に影響する大規模な噴火を想定して作られます。

気象庁は数年以内に火山灰警報を運用することを目指しています。

これまでの「噴火警報」との違いは?

ここまで新しい火山灰警報について見てきましたが、噴火に関する情報は今もいくつもあります。

例えば次のようなものです

▼「噴火警戒レベル」

▼「噴火速報」

それぞれの情報の役割を確認します。

まずは「噴火警報」です。

噴火警報は、大きな噴石や火砕流など直接命に危険がある時に「警戒が必要な範囲」を示して発表されます。

その範囲は火口から数キロから数10キロが想定されています。

警戒が必要な範囲が火口周辺に限られるときは「噴火警報(火口周辺)」

人が住む地域まで及ぶ場合は「噴火警報(居住地域)」という名称になります。

なお、居住地域まで警戒範囲が広がると特別警報として位置づけられます。

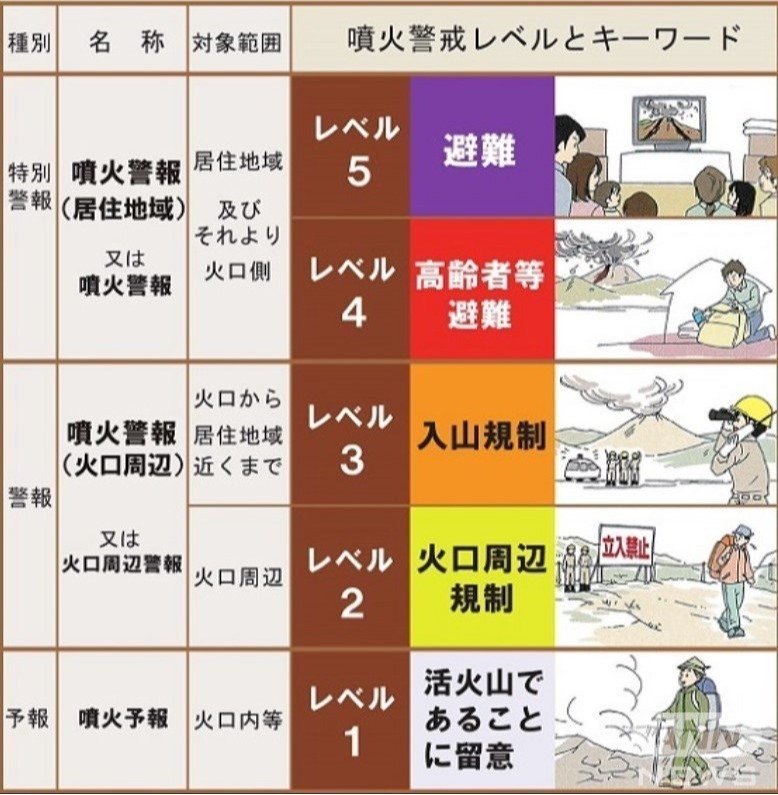

次に、「噴火警戒レベル」の役割を確認します。

これは火山活動の状況に応じて住民らが「とるべき防災対応」をレベル1から5の段階に分けた指標です。

レベル5は「避難」、レベル4は「高齢者等避難」、レベル3は「入山規制」、レベル2は「火口周辺規制」、レベル1は「活火山であることに留意」と具体的な避難行動を表すキーワードと紐づいています。

レベルがどの段階にあるかは、噴火警報などと合わせて発表されます。

噴火警報はすべての活火山が対象ですが、噴火警戒レベルは富士山を含む49の火山で運用されています。

富士山の噴火を想定した避難誘導訓練

火山の周辺に暮らす人はもちろん、登山客は「噴火警戒レベル」などを参考に無理のない計画を立てることを心がけてください。

「噴火速報」すぐに命を守る行動を

もう一つ、「噴火速報」というものがあります。

とにかくすぐに噴火の事実を伝えるものです。

「噴火警報」は噴火の規模や警戒範囲を調べてから出されますが、「噴火速報」はそれが分かっていなくても、すぐに発表されます。

主に登山中の人などが対象でより緊急性の高い情報です。

噴火速報を始めたきっかけは、御嶽山の噴火でした。

2014年9月27日、長野県と岐阜県の境にある御嶽山が突然噴火しました。

秋の登山シーズンの昼時、山頂付近に多くの登山客がいる中で噴火し、死者・行方不明者合わせて63人という戦後最悪の火山災害となりました。

この噴火は地下水がマグマで温められ爆発的に噴出する「水蒸気噴火」でした。

「マグマ噴火」に比べて前兆をとらえるのが難しいもので、当時御嶽山の「噴火警戒レベル」は1でした。

午前11時52分ごろに噴火した後、「噴火警報」が出るのに40分以上を要していました。

この教訓から、気象庁は「噴火速報」を導入しました。

登山客や周辺住民に噴火が発生した事実をいち早く伝えることで、命を守る行動をとってもらうためのもので、登山中でもラジオやスマートフォンのアプリなどで知ることができます。

もし自分が登っている火山で「噴火速報」が出たら、直ちに下山する、シェルターや避難小屋に退避する、近くの岩陰に隠れるなどの身を守る行動をとるようにしてください。

ただ、情報を待っていては間に合わない場合もあります。

噴煙や地鳴りなど異常と思われる現象を感じたら避難してください。

火山は私たちの大好きな温泉などたくさんの自然の恵みをもたらしています。

一方で突然噴火して命や生活を脅かすことがあります。

「噴火警報」や「噴火速報」、数年後に導入される「火山灰警報」の意味を理解し、どう行動するべきかを生活の中で意識し、備えることが重要です。

報道局ニュースセンター 災害担当 柳澤 陽介