鹿児島県の南にあるトカラ列島では、5日間で440回以上の地震が発生するなど、地震活動が活発になっています。

北海道でも、1カ月で震度4を6回観測し、大きな地震への危機感が高まっています。

巨大地震が起きた場合、どのような被害が出るのでしょうか。

そして、今できる備えについても、見ていきます。

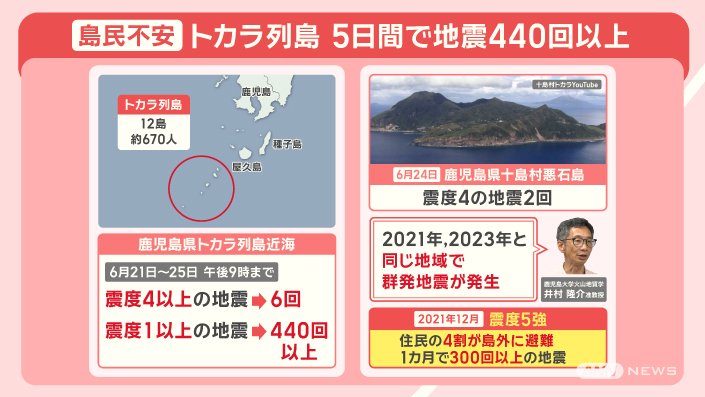

■トカラ列島 5日間で地震440回以上 島民に不安

鹿児島県トカラ列島近海で、地震が続いています。

6月21日から25日午後9時までに、震度4以上の地震が6回、震度1以上の地震が440回以上、観測されました。

6月24日には、トカラ列島の悪石島で、震度4の地震が2回発生しました。

「2021年、2023年と、同じ地域で群発地震が発生」しているということです。

2021年12月には、震度5強の地震が発生し、住民の4割が島外に避難しました。

この時には、1カ月で300回以上の地震を観測しました。

震源の周辺は、『トカラギャップ』と呼ばれる、くぼ地にある断層で、たびたび地震活動が活発になっています。

震源の周辺の東側に琉球海溝があり、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。

ただ、この境目で起きている地震ではないということです。

「夜も揺れが絶えず続いていて、寝不足を訴える人もいる。より大きな地震が起きないかという不安の声も広がっている」と話しています。

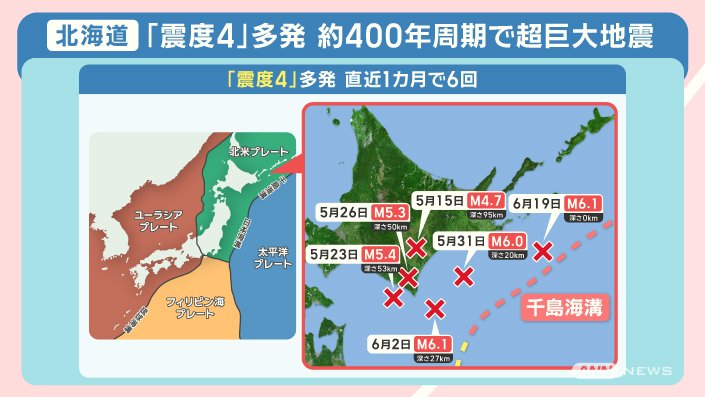

■北海道では『震度4』多発 超巨大地震の恐れ

北海道でも地震が多発しています。

千島海溝は、太平洋プレートが、北米プレートの下に沈みこむことで形成されています。

この千島海溝沿いで、震度4の地震が多発していて、5月15日から6月19日までの直近1カ月で6回、観測されています。

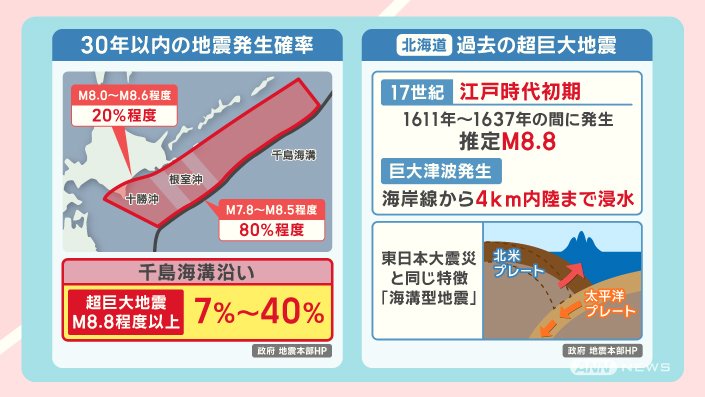

千島海溝で、30年以内に巨大地震が発生する確率です。

十勝沖でマグニチュード8.0〜8.6程度の地震が20%程度、根室沖でマグニチュード7.8〜8.5程度の地震が80%程度という確率です。

千島海溝沿いで(赤い部分全体)、超巨大地震といわれるマグニチュード8.8程度以上の発生確率は、7%〜40%です。

北海道の過去の超巨大地震は、17世紀の江戸時代初期、1611年〜1637年の間に発生し、推定マグニチュードは8.8、巨大津波が発生し、海岸線から4km内陸まで浸水しました。

この時は、東日本大震災と同じ特徴の『海溝型地震』でした。

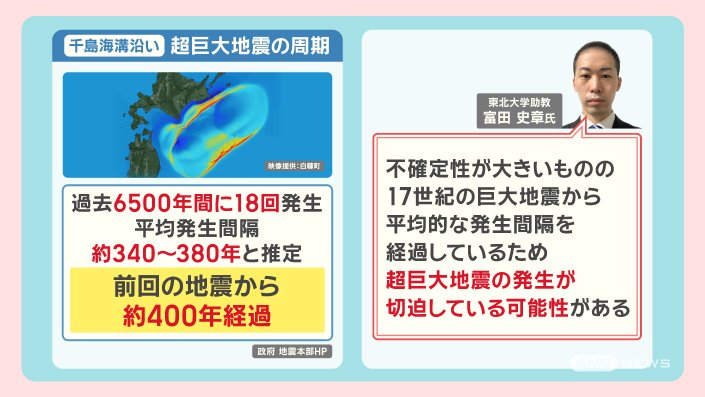

超巨大地震の周期です。

千島海溝沿いでは、過去6500年間に超巨大地震が18回発生しています。

平均発生間隔は、約340年〜380年と推定され、前回の地震からは、約400年が経過しています。

「現状は、不確定性が大きいものの、17世紀の巨大地震から平均的な発生間隔を経過しているため、超巨大地震の発生が切迫している可能性がある」ということです。

■千島海溝でプレート異変 ひずみ蓄積の現実

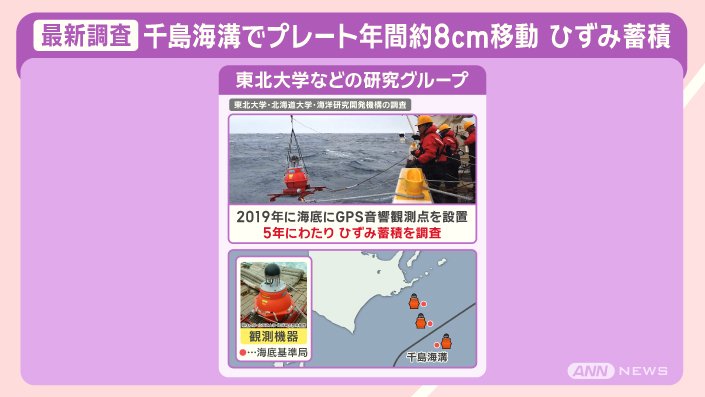

千島海溝についての海底調査です。

東北大学などの研究グループが、2019年に、海底にGPS音響観測点を設置して、5年にわたり、ひずみ蓄積を調査しています。

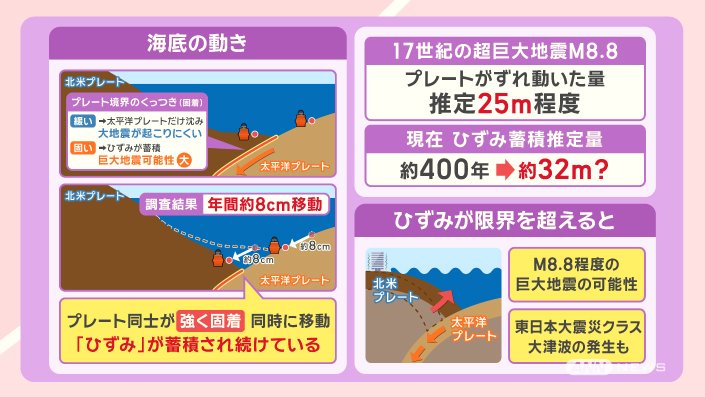

調査のポイントは海底の動きです。

陸側の北米プレートと太平洋プレートの境界のくっつきが緩いと、太平洋プレートだけが沈み、ひずみが少なく、大地震は起こりにくいとされています。

一方で、くっつきが固いと、ひずみが蓄積し、巨大地震の可能性が大きくなります。

最新の3月の調査結果です。

両方のプレートが、年間約8cm移動していることがわかりました。

プレート同士が強くくっつき、同時に移動していて、『ひずみ』が蓄積され続けている、ということです。

17世紀の超巨大地震の時は、推定マグニチュード8.8でプレートがずれ動いた量は、推定25m程度です。

現在、ひずみの蓄積の推定量は、年間8cmずれているとすると、単純計算で、400年で約32mです。

ひずみが限界を超えると、マグニチュード8.8程度の巨大地震の可能性があり、東日本大震災クラスの大津波が発生する恐れもあります。

■千島海溝沿い 超巨大地震で想定される津波の規模

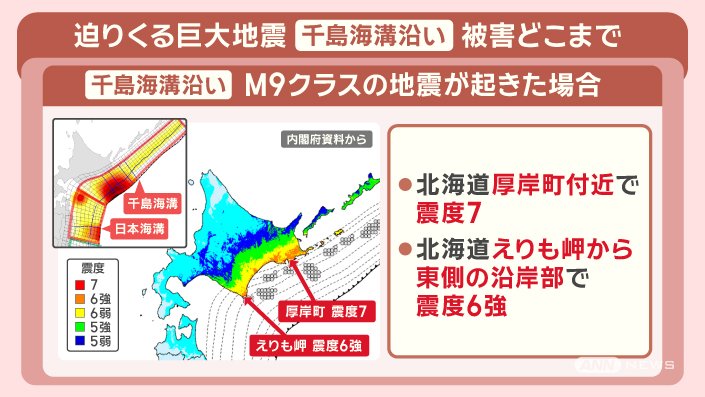

千島海溝沿いで、マグニチュード9クラスの地震が起きた場合の被害の想定です。

震度は、

●北海道厚岸町付近で震度7、

●北海道えりも岬から東側の沿岸部では震度6強の地震になると推計されています。

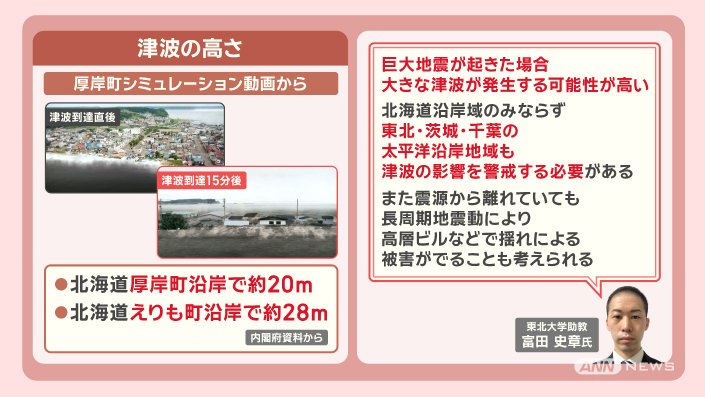

津波の高さは、

●北海道厚岸町沿岸で約20m、

●北海道えりも町沿岸で約28mと推計されています。

「巨大地震が起きた場合、大きな津波が発生する可能性が高い。北海道沿岸域のみならず、東北・茨城・千葉の太平洋沿岸地域も津波の影響を警戒する必要がある。また、震源から離れていていても、長周期地震動により、高層ビルなどで揺れによる被害がでることも考えられる」といいます。

想定される最大の被害です。

地震が冬の深夜に起きた場合、死者は、約10万人。

全壊棟数は、地震が冬の夕方に起きた場合で、約8万4000棟。

経済的被害額は、地震が冬の夕方に起きた場合で、約17兆円です。

そして、北海道、積雪寒冷地特有の課題です。

吹雪や積雪寒冷により、避難に時間を要します。

また、屋外や寒い屋内での避難で、低体温症のリスクも増えます。

どれぐらいの人に影響がでるのでしょうか。

地震が冬の深夜に起きた場合、低体温症の要対処者は、約2.2万人になるとみられています。

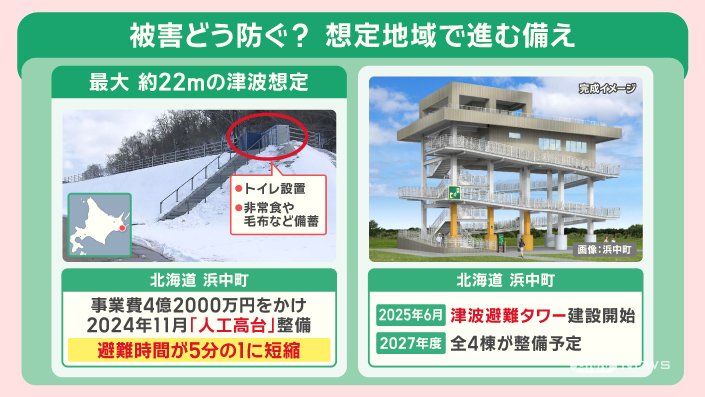

■被害どう防ぐ?想定地域の備え 様々な工夫も

地震の発生が想定される地域での備えです。

最大約22mの津波が想定される、北海道・浜中町では、事業費4億2000万円をかけて、2024年11月『人工高台』を整備しました。

これで、避難時間が5分の1に短縮されました。

この高台には、トイレが設置され、非常食や毛布などを備蓄しています。

さらに、2025年6月、津波避難タワーの建設を始め、2027年度には、4棟が整備される予定です。

最大約16.5mの津波が想定される、北海道・白糠町です。

2023年12月、避難に時間がかかる高齢化地区に『津波延命艇』を設置しました。

津波がきたら、浮いて流れます。中から信号を出して、救助要請ができます。

救命艇は1艇、定員25人ですが、設置地区の65才以上の要支援者は22人なので、全員避難が可能です。

訓練では7分以内で、避難が完了したということです。

全長は約9mで、3日分の水、カイロ、毛布などを備蓄しています。

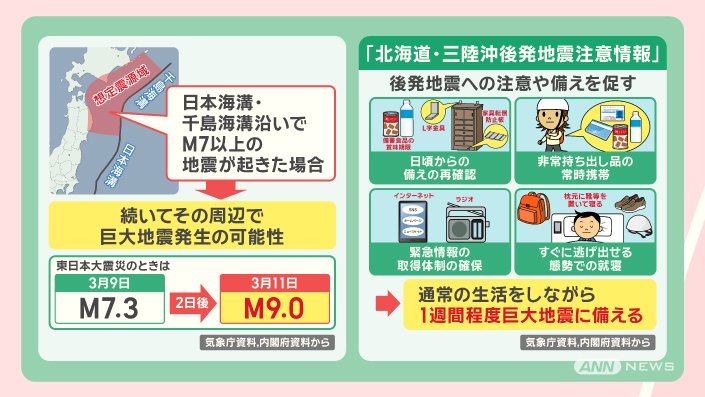

マグニチュード7以上の地震が起きたら、その後も注意が必要です。

日本海溝や千島海溝沿いでマグニチュード7以上の地震が起きた場合、続いて、その周辺で巨大地震が発生する可能性があります。

東日本大震災のときは、2011年3月9日にマグニチュード7.3の地震があり、その2日後の3月11日にマグニチュード9.0の地震が発生しました。

そこで、日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード7以上の地震が起きた場合、『北海道・三陸沖後発地震 注意情報』を発表して、後発地震への注意や備えを促します。

●日頃からの備えの再確認、

●非常時持ち出し品の常時携帯、

●緊急情報の取得体制の確保、

●すぐに逃げ出せる態勢での就寝などです。

地震発生後、通常の生活をしながら、1週間程度、さらなる巨大地震に備えるよう、呼びかけます。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年6月26日放送分より)