2025年の上半期に倒産した医療機関が、全国で過去最多の35件となりました。

医療機関の倒産が、深刻な問題になっています。

崩壊寸前の地域医療の実態についても見ていきます。

■医療機関 倒産急増の背景 国立大学病院は過去最大の赤字

医療機関の倒産件数です。

2025年の1月〜6月の病院、診療所、歯科医院の倒産件数は、過去最多となる35件。

そのうち、病院は9件で、過去最多となった2007年の18件に並ぶペースです。

倒産が急増した背景は、収益性の悪化です。

医療機器や人件費、光熱費などが高騰する一方で、収入となる診療報酬が上がっていません。

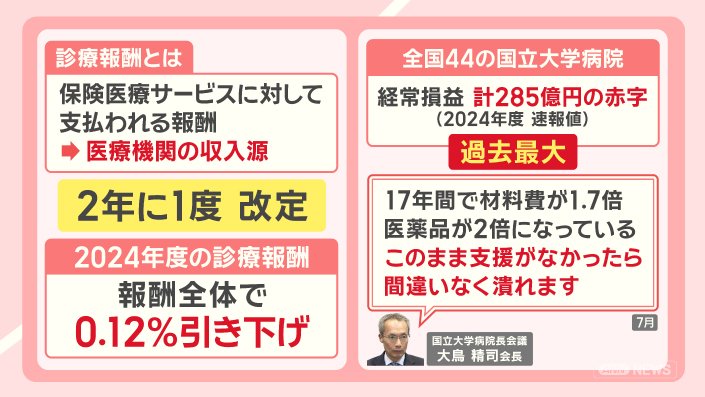

診療報酬は、保健医療サービスに対して支払われる報酬で、医療機関の収入源です。

2年に1度、改定されています。

2024年度の診療報酬は、報酬全体で、0.12%の引き下げとなりました。

国立大学病院の赤字額です。

全国44の国立大学病院の経常損益は、2024年度の速報値で、合わせて285億円の赤字で過去最大でした。

「17年間で材料費が1. 7倍、医薬品が2倍になっている。このまま支援がなかったら、間違いなく潰れます」と話しています。

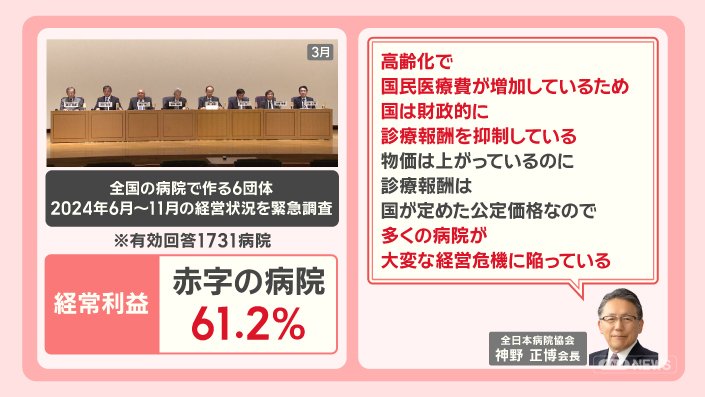

赤字の病院は、2024年6月〜11月で、全国で調査に回答のあった病院のうち、61. 2%です。

なぜ、診療報酬が上がらないのでしょうか。

「高齢化で国民医療費が増加しているため、国は財政的に診療報酬を抑制している。物価は上がっているのに、診療報酬は国が定めた公定価格なので、多くの病院が大変な経営危機に陥っている」ということです。

■地域医療の崩壊 相次ぐ診療休止 出産数減少で分娩休止も

特に地域医療は、厳しい状況です。

東京・武蔵野市にある吉祥寺南病院です。

病床数は、125床で、24時間体制で患者を受け入れる『2次救急医療機関』です。

1970年に建てられた建物の老朽化を理由に、2024年10月から診療を休止しました。

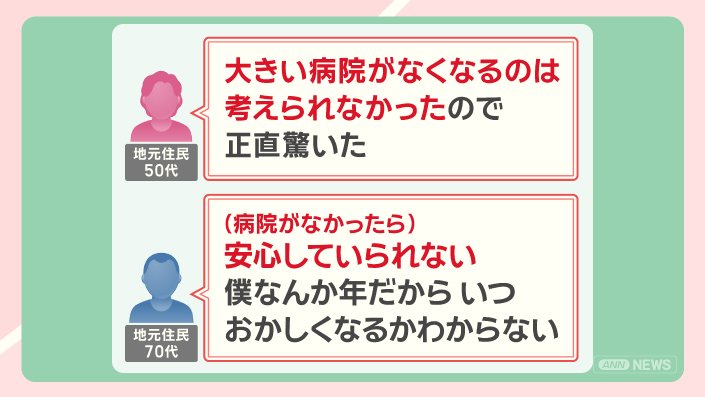

地元住民の声です。

「大きい病院がなくなるのは考えられなかったので、正直驚いた」

「(病院がなかったら)安心していられない。僕なんか年だから、いつおかしくなるかわからない」

「(年間で)2000件以上の救急をとって、手術を500件以上しても、利益としてはトントン。その状態で古くなった病院を、建て替えるのはなかなか難しい。今の状態だと、救急病院で利益を出すことはほとんど不可能」と話しています。

今後は、事業継承先として別の医療法人が引き継ぎ、新たな病院を建設する予定です。

吉祥寺地域では、この10年で、地域医療を支えてきた病院が次々と病床廃止や診療休止になっています。

その中には、救急車の搬送を受け入れる『2次救急医療機関』や、災害時に地域患者を受け入れる『災害拠点連携病院』も含まれていて、330床以上が失われました。

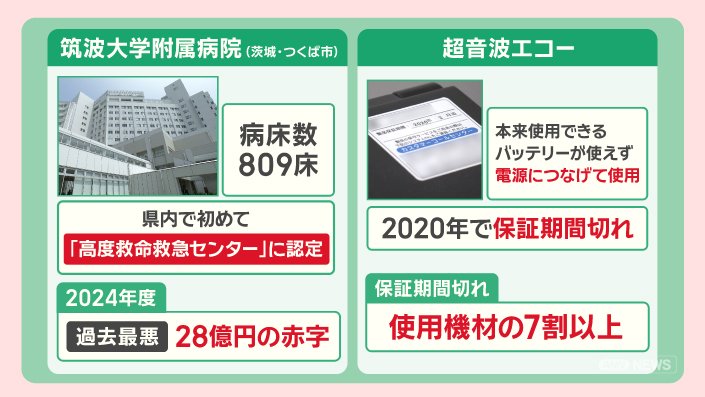

茨城・つくば市にある、筑波大学付属病院です。

病床数は809床。

県内で初めて、『高度救命救急センター』に認定された病院で、全ての重篤な救急患者に対応する3次救急医療機関です。

2024年度は過去最悪となる28億円の赤字でした。

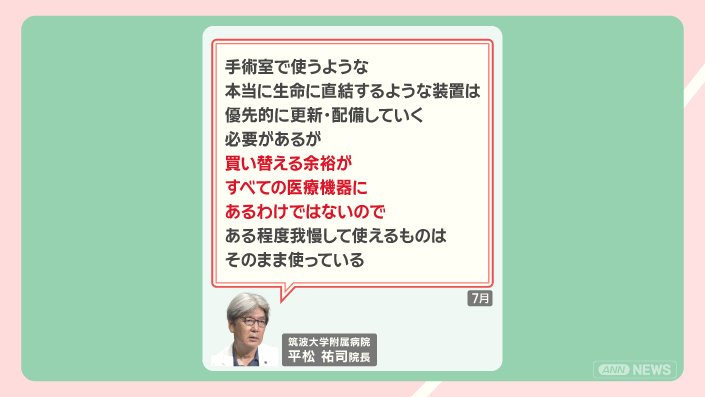

使用している機材です。

超音波エコーは、本来使用できるバッテリーが使えず、電源につなげて使用していますが、2020年で保証期間が切れました。

保証期間切れの機材が、7割以上だということです。

「手術室で使うような、本当に生命に直結するような装置は優先的に更新・配備していく必要があるが、買い替える余裕がすべての医療機器にあるわけではないので、ある程度我慢して使えるものは、そのまま使っている」ということです。

新潟・村上市にある、村上総合病院です。

病床数は199床。

『救急告示病院』、『災害拠点病院』、『へき地医療拠点病院』に指定されている、県北部の基幹病院です。

2024年度は、9億円の赤字でした。

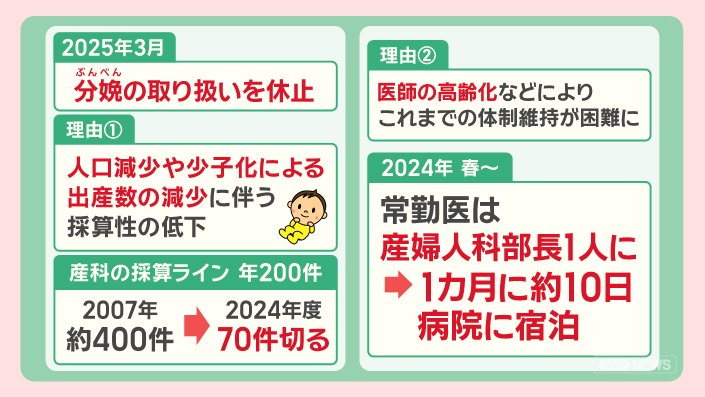

2025年3月、分娩の取り扱いを休止しました。

1つ目の理由は、人口減少や少子化による、出産数の減少に伴う採算性の低下です。

産科の採算ラインは、年200件ですが、村上総合病院では、2007年の約400件から、2024年度は70件を切りました。

もう1つの理由は、医師の高齢化などにより、これまでの体制維持が困難になったことです。

2024年の春から、常勤医は産婦人科部長1人となり、1カ月に約10日、病院に宿泊しています。

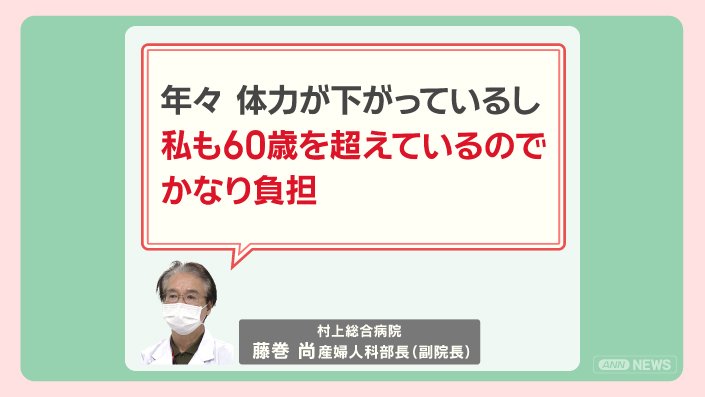

「年々、体力が下がっているし、私も60歳を超えているので、かなり負担」としています。

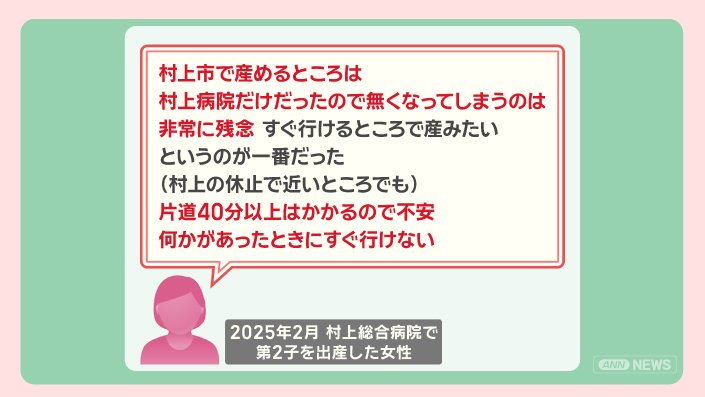

「村上市で産めるところは村上病院だけだったので、無くなってしまうのは非常に残念。すぐ行けるところで産みたい、というのが一番だった。(村上の休止で近いところでも)片道40分以上はかかるので不安。何かがあったときにすぐ行けない」と話しています。

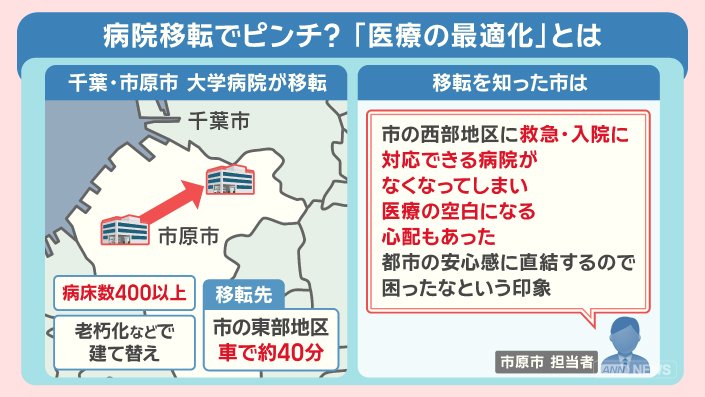

■病院が移転 必要な医療を分析し誘致「医療の最適化」

病院の移転です。

千葉県市原市では、大学病院の移転が決まりました。

病床数400以上の病院が、老朽化などで建て替えが決まりました。

市の西部地区にありますが、移転先は市の東部地区で、車で約40分です。

「市の西部地区に救急・入院に対応できる病院がなくなってしまい、医療の空白になる心配もあった。都市の安心感に直結するので、困ったなという印象」と話しています。

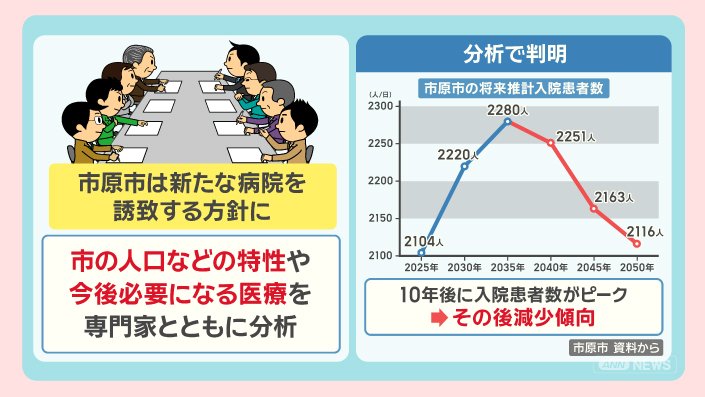

市原市の対応として、新たな病院を誘致する方針になりました。

誘致にあたり、市の人口などの特性や、今後必要になる医療を専門家とともに分析しました。

その分析で判明したのが、市原市の入院患者数が、10年後の2035年にピークを迎え、その後、減少傾向になるということです。

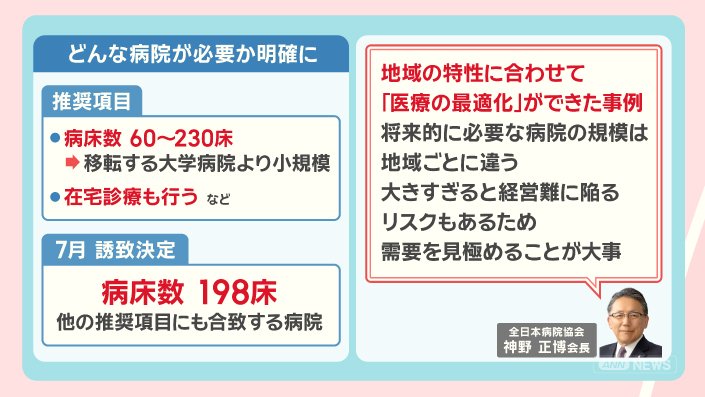

そして、分析の結果、どんな病院が必要か明確になりました。

推奨項目として、

●病床数は60〜230床。移転する大学病院よりも小規模。

●在宅診療も行う。

などです。

結果、7月に誘致が決定し、病床数198床で、他の推奨項目にも合致する病院が建てられる予定です。

「地域の特性に合わせて、『医療の最適化』ができた事例。将来的に必要な病院の規模は、地域ごとに違う。大きすぎると経営難に陥るリスクもあるため、需要を見極めることが大事」

■病院改革 赤字病院を統合 得意分野を集約し新病院へ

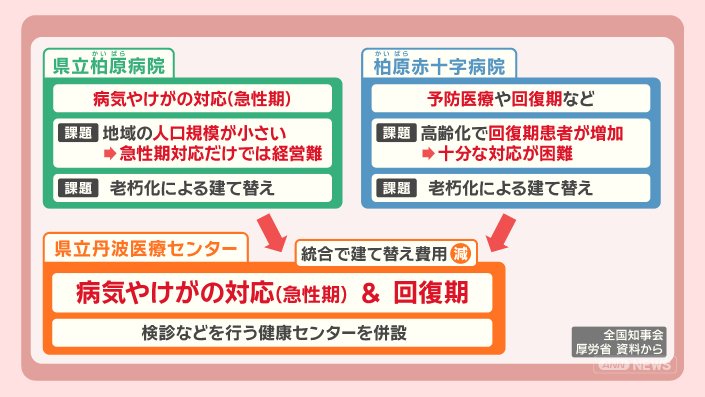

病院の統合です。 兵庫県・丹波市では、2019年、県立柏原病院と、柏原赤十字病院を統合して、県立丹波医療センターができました。

統合前の、県立柏原病院は、急性期の病気やけがの対応を中心としていましたが、地域の人口規模が小さいため、急性期対応だけでは経営が難しく、さらに、老朽化による建て替えが必要でした。

そして、統合前の柏原赤十字病院は、予防医療や、回復期を中心としていましたが、高齢化で回復期の患者が増加する中で、十分な対応が難しく、さらにこちらも、老朽化による建て替えが必要でした。

こうした中で、2つの病院を統合して、県立丹波医療センターが建てられました。

統合することで、建て替え費用が減少し、急性期の病気やけがの対応、回復期の対応と、両方の特徴を引き継ぎました。

■デジタル 生成AIで病院の業務効率化 労働環境を改善

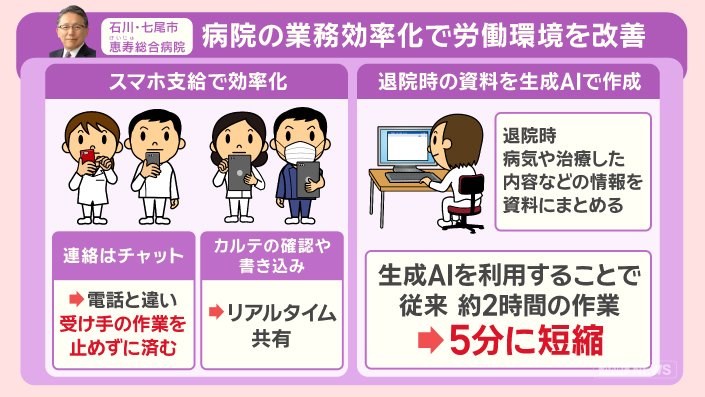

神野会長が理事長を務める、石川県七尾市の『恵寿総合病院』では、業務の効率化を進めています。

スマホ支給で効率化です。

連絡はチャットです。

電話と違い、受け手の作業を止めずに済みます。

カルテの確認や書き込みも、スマホを利用して、リアルタイムで共有できるようにしています。

退院時の資料を生成AIで作成しています。

退院時には、入院患者の病気や治療した内容などの情報を資料にまとめる作業がありますが、生成AIを利用することで、従来約2時間かかっていた作業を5分に短縮することができました。

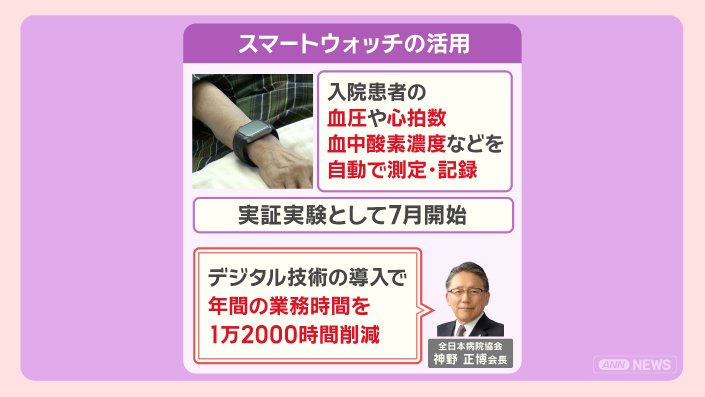

スマートウォッチの活用です。

入院患者の血圧や心拍数、血中酸素濃度などを自動で測定、記録するシステムです。

実証実験として、7月に開始しました。

「デジタル技術の導入で、年間の業務時間を1万2000時間削減できた」ということです。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年8月4日放送分より)