認知症の発症の割合は、年齢とともに上昇します。

2040年には、65歳以上の高齢者のうち、約6. 7人に1人が認知症になると推計されています。

認知症は早期に発見し、治療をすることが重要ですが、認知症の兆候を検知する、新たな技術が開発されています。

発症リスクを下げる、予防策についても見ていきます。

■高齢者6.7人に1人が認知症発症の時代へ 早期発見が重要

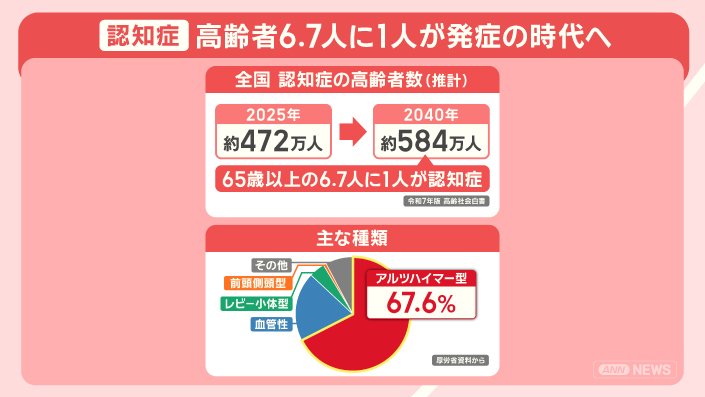

全国の認知症の高齢者は、2025年は約472万人。

15年後の2040年には約584万人、65歳以上の6. 7人に1人が認知症になると推計されています。

主な種類は、アルツハイマー型が67. 6%です。

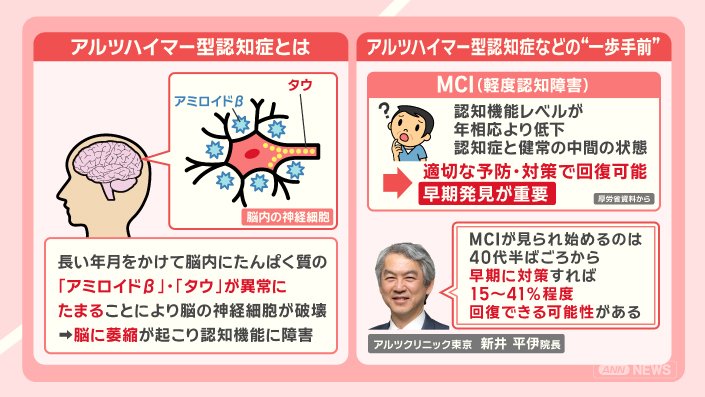

アルツハイマー型認知症は、長い年月をかけて、脳内にたんぱく質の『アミロイドβ』や『タウ』が、異常にたまることにより、脳の神経細胞が破壊され、脳に萎縮が起こり、認知機能に障害が出ます。

アルツハイマー型認知症などの一歩手前と言われるのが、MCI(軽度認知障害)です。

認知機能レベルが年相応より低下した認知症と健常の中間の状態です。

これは、適切な予防・対策で回復可能で、それには早期発見が重要です。

「MCIが見られ始めるのは、40代半ばごろから。早期に対策すれば、15〜41%程度回復できる可能性がある」といいます。

■新技術で早期発見へ 嗅覚・指の動き・姿勢で兆候を検知

認知症やMCIの早期発見につながる新技術です。

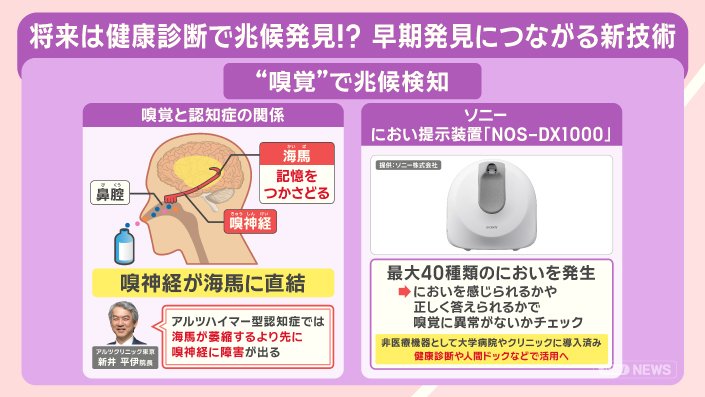

『嗅覚』から兆候を検知します。

嗅覚と認知症の関係です。

においを感じる嗅神経は、記憶をつかさどる海馬に直結しています。

「アルツハイマー型認知症では、海馬が萎縮するより先に嗅神経に障害が出る」ということです。

嗅覚を調べる最新機器が、ソニーが開発した、におい提示装置です。

最大40種類のにおいを発生させることでき、においを感じられるかや、正しく答えられるかで、嗅覚に異常がないかをチェックします。

非医療機器として、研究用に大学病院やクリニックに導入されていて、今後、健康診断や人間ドッグなどで活用していく予定です。

※この装置は、認知症の兆候を診断するものではなく、嗅覚を測定するものです。

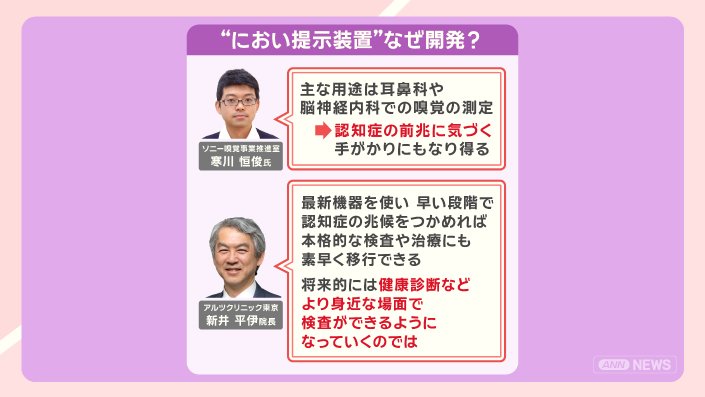

「主な用途は、耳鼻科や脳神経内科での嗅覚の測定ですが、認知症の前兆に気づく手がかりにもなり得る」ということです。

「最新機器を使い、早い段階で認知症の兆候をつかめれば、本格的な検査や治療にも素早く移行できる。将来的には健康診断など、より身近な場面で検査ができるようになっていくのでは」

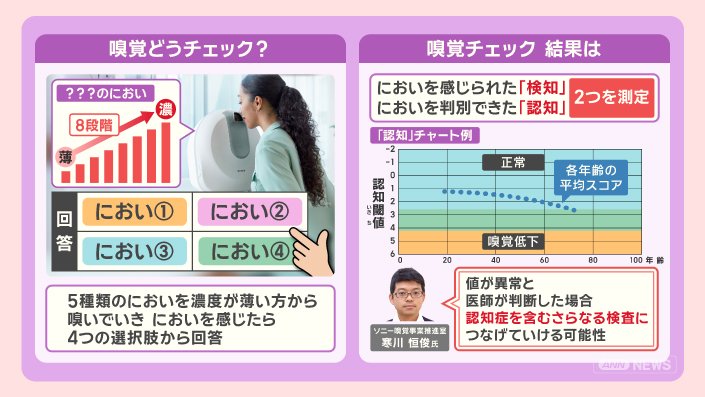

嗅覚をチェックする方法です。

5種類のにおいを、濃度が薄い方から、8段階嗅いでいき、においを感じたら、4つの選択肢から回答します。

嗅覚チェックの結果は、においを感じられた『検知』と、においを判別できた『認知』の2段階で判別します。

「値が異常と医師が判断した場合、認知症を含むさらなる検査につなげていける可能性がある」ということです。

松岡アナにもこの検査を受けてもらいました。

松岡アナの、認知平均スコアは1. 0。

20代の同世代の平均スコアよりも少し上でした。

※嗅覚に異常が認められた場合は、認知症の可能性を含め、原因が何なのか、その後、別の詳しい検査が必要です。

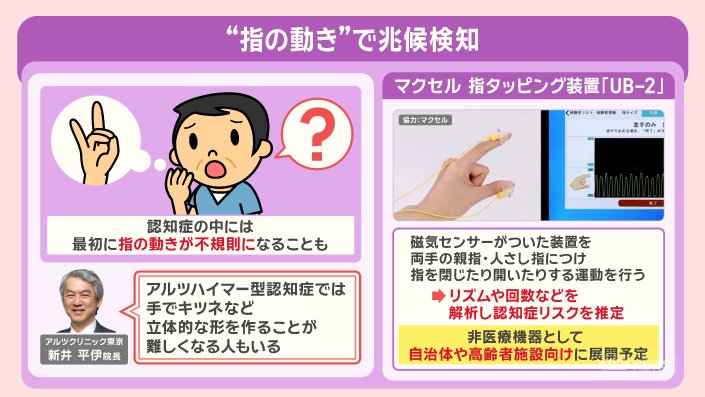

早期発見につながる新技術、2つ目は、指の動きで認知症の兆候を検知する装置です。

認知症の中には、最初に、指の動きが不規則になるケースもあります。

「アルツハイマー型認知症では、手でキツネなど立体的な形を作ることが難しくなる人もいる」ということです。

指の動きを調べる、マクセルの『指タッピング装置』です。

磁気センサーがついた装置を両手の親指と人さし指に付け、指を閉じたり、開いたりする運動を行い、リズムや回数などを解析し、認知症リスクを推定します。

非医療機器として、自治体や高齢者施設向けに展開する予定です。

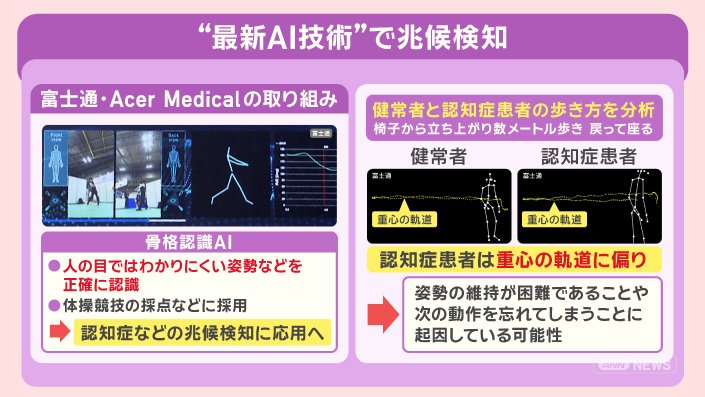

最新AI技術で、認知症の兆候を検知します。

富士通と台湾企業Acer Medicalの取り組みです。

骨格を認識するAIです。

人の目ではわかりにくい姿勢などを正確に認識する技術で、すでに体操競技の採点などにも採用されています。

この技術を生かして、認知症などの兆候検知に応用しようとしています。

例えば、健常者と認知症患者の歩き方の分析です。

椅子から立ち上がり、数メートル歩いて戻って座るという動きで、認知症患者は、重心の軌道に偏りがありました。

これは姿勢の維持が困難であることや、次の動作を忘れてしまうことに起因している可能性があります。

富士通とAcer Medicalは、こうした情報を検知した場合、医療従事者と共有し、認知症の早期把握を支援していきたいとしています。

■60代からでも遅くない 認知症発症リスク下げる対策4つ

認知症の発症リスクを下げる対策です。

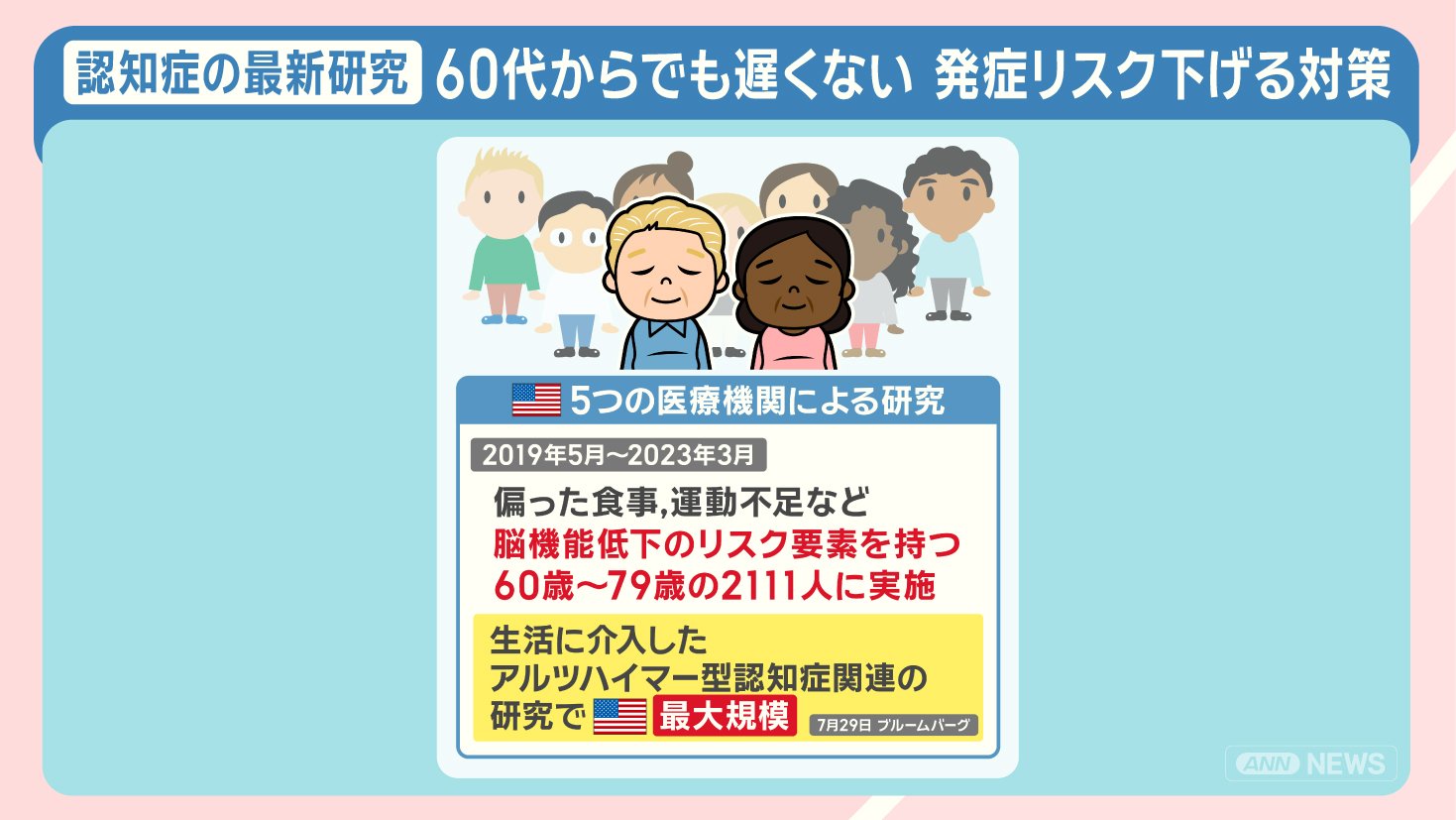

アメリカの5つの医療機関による研究です。

2019年5月〜2023年3月にかけて、偏った食事、運動不足など脳機能低下のリスク要素を持つ、60歳〜79歳の2111人を対象に実施しました。

生活に介入したアルツハイマー型認知症関連の研究では、アメリカ最大規模です。

研究の内容です。

対象者を2つのグループに分けます。

グループAは、専門家が、規則正しい生活を指導しました。

●1日30分の有酸素運動と、週数回の筋トレ、ストレッチ

●塩分を控えた、葉野菜やベリー類、青魚、全粒粉などが中心の食事

●血圧、血糖値をモニタリング

●見知らぬ人と会話、友人と外出などの課題

一方、グループBは、専門家の指導はありません。

脳の健康について自分で学び、自主的な生活改善を促しました。

研究の結果、グループAの認知機能の改善度合いが、グループBを大きく上回りました。

認知症の発症リスクを下げる習慣です。

1、運動

週3回以上の運動習慣。

2、食事

野菜、果物、魚に予防効果が期待されています。

バランスの良い日本食も良いです。

3、知的活動

読書や楽器演奏などを、週2回以上行う。

4、交流

週1回以上、家族や友人と会う。連絡を取る。

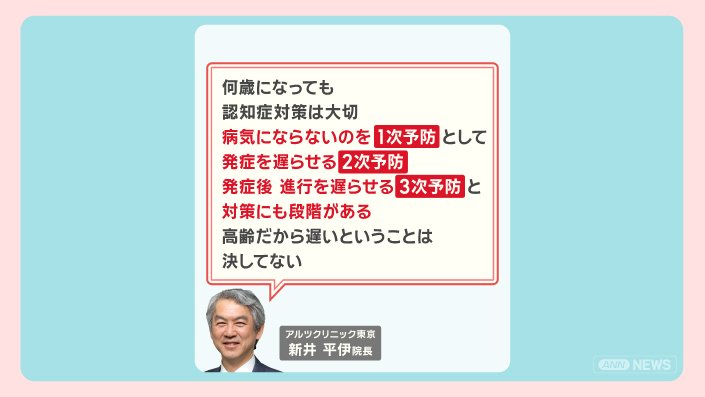

「何歳になっても、認知症対策は大切。病気にならないのを1次予防として、発症を遅らせる2次予防、発症後でも進行を遅らせる3次予防と、対策にも段階がある。高齢だから遅いということは決してない」

■アルツハイマー型認知症の承認新薬の効果は?

アルツハイマー型認知症の治療薬・レカネマブです。

埼玉精神神経センターでは、現在146人の認知症患者にレカネマブを投与しています。

レカネマブの投与期間は、原則18カ月です。

2024年1月22日から投与を開始したので、最初の患者は、7月21日に18カ月の期限を迎えています。

現状です。

投与後12カ月が経った34人のうち、

●投与開始時の状態をキープしているのが、32人。

●投与開始時より状態が悪化しているのが、2人。

投与後18カ月が経った4人のうち、

●投与開始時の状態をキープしているのが、3人。

●投与開始時より状態が悪化しているのが、1人。

副作用は3例で、うち2例は無症状でした。

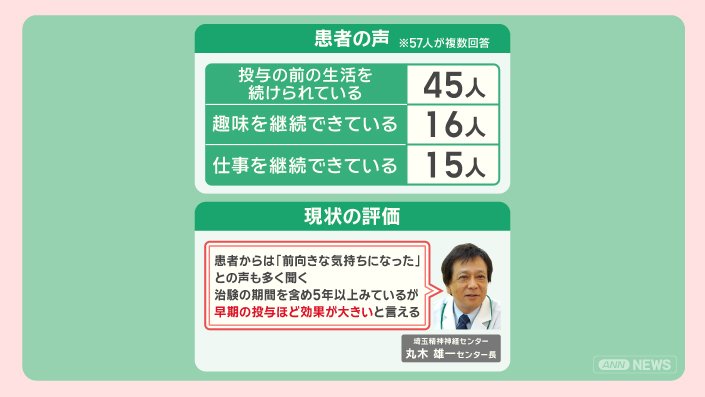

患者の声です。

57人が複数回答をしています。

●「投与前の生活を続けられている」と答えた人が、45人。

●「趣味を継続できている」が、16人。

●「仕事を継続できている」が、15人。

「患者からは、『前向きな気持ちになった』との声も多く聞く。治験の期間を含め、5年以上みているが、早期の投与ほど効果が大きいと言える」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年8月7日放送分より)