8月に入り線状降水帯が相次いで発生し、各地で記録的な大雨となっています。

線状降水帯の予測的中率は10%となっています。

どうすれば発生予測の精度を高められるのでしょうか。

最前線の取り組みを見ていきます。

■線状降水帯 なぜ多発?台風と比較 “怖さ”の理由

8月、九州や山口を中心に線状降水帯が多発しました。

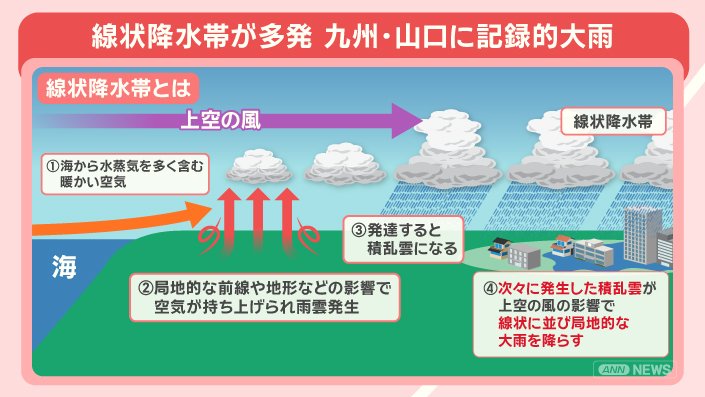

なぜ線状降水帯が発生するでしょうか。

1、海から水蒸気を多く含む暖かい空気が陸へ運ばれます。

2、その暖かい空気が局地的な前線や地形などの影響で持ち上げられ、雨雲が発生します。

3、雨雲は発達すると積乱雲になります。

4、次々に発生した積乱雲が上空を流れる風の影響で線状に並び、局地的な大雨を降らす、線状降水帯となります。

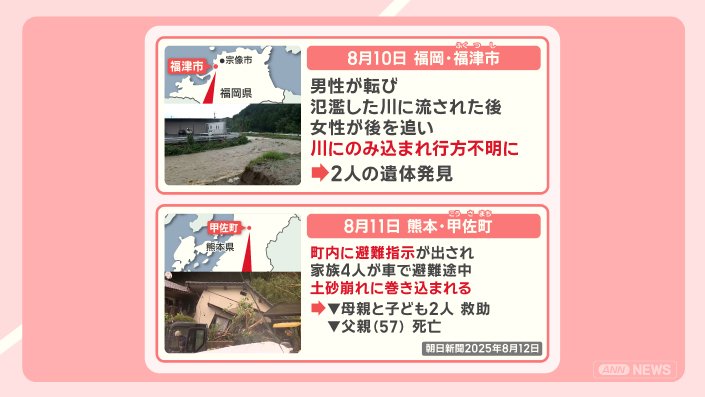

8月に九州などで発生した線状降水帯による被害状況です。

8月10日、福岡県福津市では、男性が転び、氾濫した川に流された後、女性が後を追って川に飲み込まれ、行方不明になったということです。

その後、2人の遺体が発見されました。

8月11日、熊本県甲佐町では、町内に避難指示が出され、家族4人が車で避難する途中で土砂崩れに巻き込まれました。

この事故で、車に乗っていた母親と子ども2人は無事救助されましたが、車の外にいた57歳の父親は、死亡が確認されました。

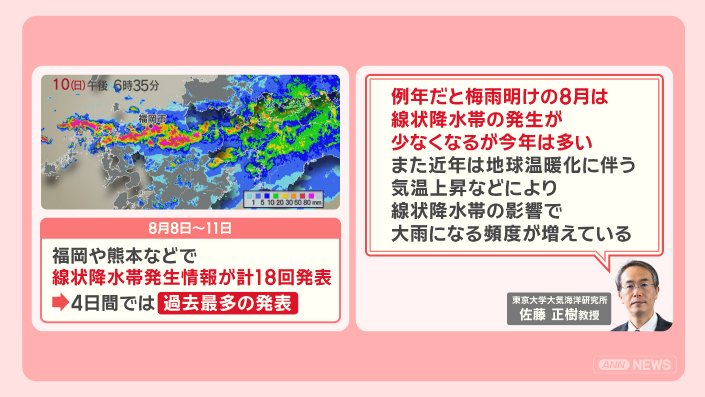

8月8日から11日までに、福岡や熊本などで線状降水帯の発生情報が合わせて18回発表されました。

4日間という期間では過去最多の発表です。

「例年だと梅雨明けの8月は、線状降水帯の発生が少なくなるが今年は多い。また近年は地球温暖化に伴う気温上昇などにより、線状降水帯の影響で大雨になる頻度が増えている」

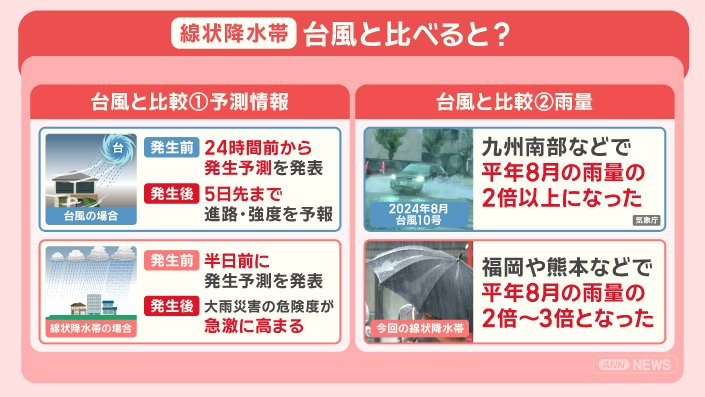

線状降水帯と台風を比べます。

1、予測情報

台風の場合、発生する24時間前から発生予測が発表されます。

さらに、発生後も5日先まで進路や台風の強度の予報がでます。

一方、線状降水帯の場合、発生前は、半日前に発生予測が発表されます。

状況が変わりやすいため、発表後すぐに被害が起きる可能性もあります。

発生後は、大雨災害の危険度が急激に高まります。

2、雨量

2024年8月、西日本から東日本に記録的な大雨をもたらした台風10号の場合、九州南部などで、平年8月の雨量の2倍以上の雨が降りました。

一方、2025年8月8日から九州などで発生した線状降水帯は、福岡や熊本などで、平年8月の雨量の2倍から3倍だったということです。

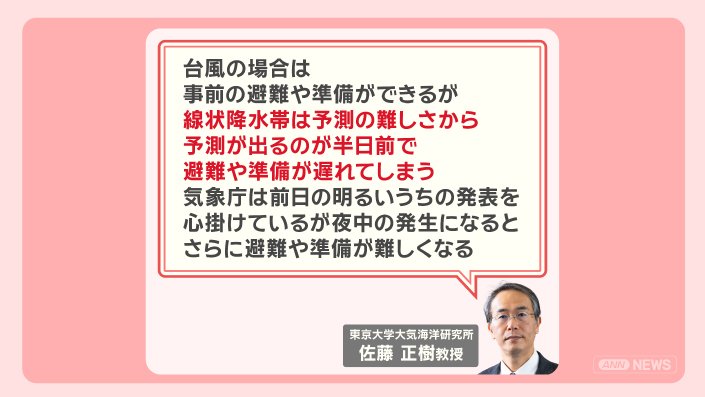

「台風の場合は、事前の避難や準備ができるが、線状降水帯は予測の難しさから、予測が出るのが半日前で、避難や準備が遅れてしまう。気象庁は前日の明るいうちの発表を心掛けているが、夜中の発生になるとさらに避難や準備が難しくなる」

■予測の難しさ 的中率10%も 鉄道 計画運休判断も難しく

線状降水帯を予測する難しさです。

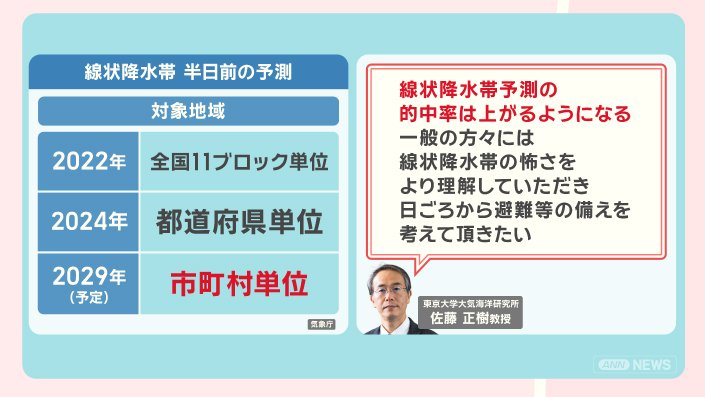

気象庁は2021年に、線状降水帯の発生地域の発表を始めました。

2022年に、発生半日前の予測を全国11ブロック単位で開始。

2024年、発生半日前の予測を都道府県単位に絞り込みました。

線状降水帯を予測する、的中率です。

2022年は、約23%。

2023年は、約41%。

2024年は、81回の線状降水帯の予測を出し、そのうち発生したのは8回、的中率は約10%でした。

線状降水帯の予測を見逃すこともあります。

2022年は、線状降水帯が11回発生し、そのうち8回が予測を見逃しました。

見逃す確率は、約73%です。

2023年は、約61%。

2024年は、約62%でした。

2024年9月に起きた能登豪雨では、半日前の予測はなく、線状降水帯が発生しました。

17人が亡くなり、47人がケガをしました。

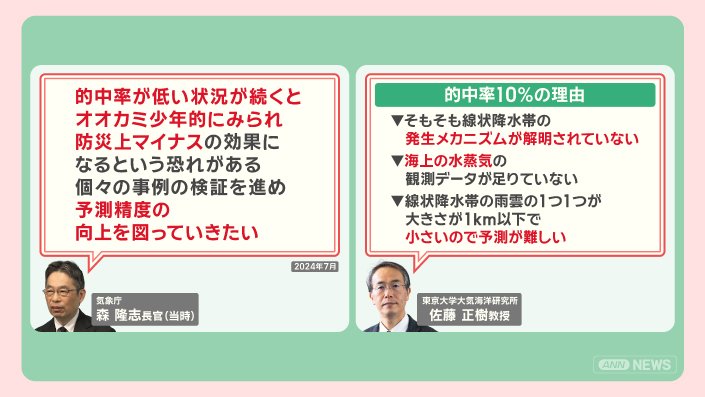

「的中率が低い状況が続くと、オオカミ少年的にみられ、防災上マイナスの効果になるという恐れがある。個々の事例の検証を進め、予測精度の向上を図っていきたい」

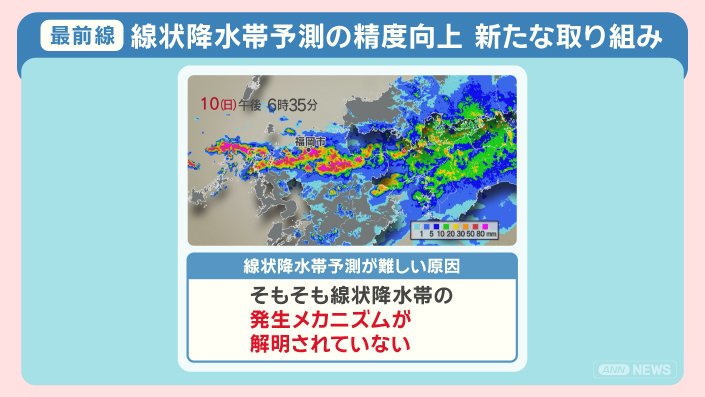

「そもそも線状降水帯の発生メカニズムが解明されていない。海上の水蒸気の観測データが足りていない。線状降水帯の雨雲の1つ1つが、大きさが1キロ以下で小さいので予測が難しい」

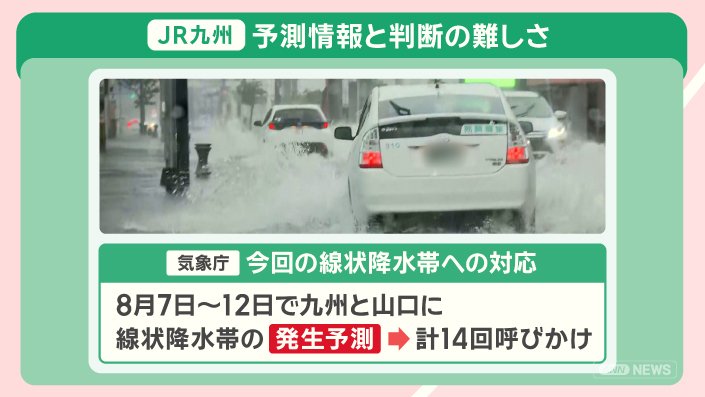

線状降水帯の予測情報と判断の難しさについてです。

気象庁は、今回九州などで起きた線状降水帯への対応として、8月7日から12日の間で、九州全県と山口県に線状降水帯による大雨の半日前から、合わせて14回、事前の呼びかけを発表しました。

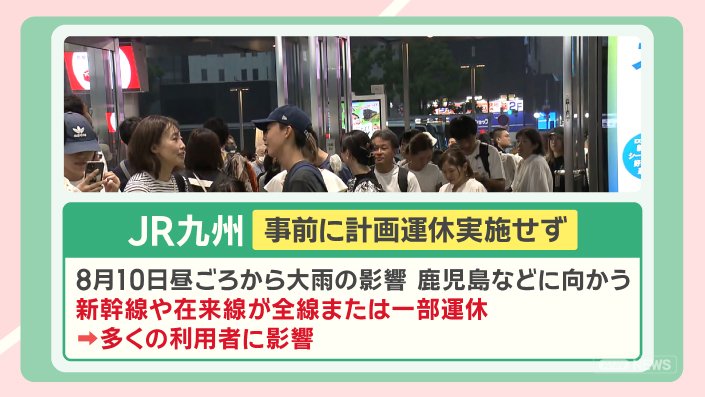

予測情報が出ていましたが、JR 九州では、事前に計画運休が実施されませんでした。

結果、8月10日昼ごろから大雨の影響で、鹿児島や大阪に向かう新幹線や在来線が全線または一部運休となり、多くの利用客に影響が出ました。

新幹線の利用者の声です。

「帰省でかえって来たら新幹線が全部止まっていて、駅の中で始発まで過ごした」

「8月10日の夜に、新幹線が止まったため、ジムで時間をつぶしながら朝まで運転再開を待っていた」

「気象庁の発表が『福岡県』と範囲が広く、また急に雨が降るので計画運休の判断が難しかった。JR九州では安全を考え、なるべく列車を止めることを最優先で考えているが、一部では『雨が降っていないのになぜ止めるのか?』という声もある」と説明しています。

■線状降水帯予測の精度向上へ 新たな取り組みとは

線状降水帯を予測する精度を上げるための新たな取り組みです。

線状降水帯の予測が難しい原因は、そもそも線状降水帯の発生メカニズムが解明されていないからです。

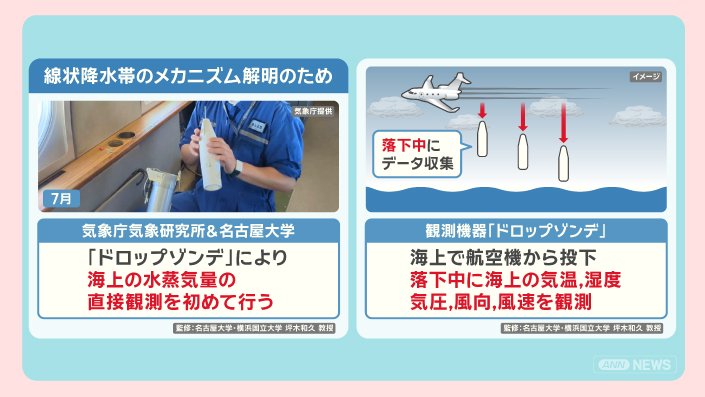

新たな取り組み、1つ目です。

線状降水帯のメカニズムを解明するため、7月、気象庁・気象研究所が名古屋大学と合同で、『ドロップゾンデ』により、海上の水蒸気量の直接観測を初めて行いました。

観測機器『ドロップゾンデ』とは、海上で航空機から投下され、落下中に海上の気温、湿度、気圧、風向、風速を観測するものです。

線状降水帯予測の精度を上げる、新たな取り組み、2つ目です。

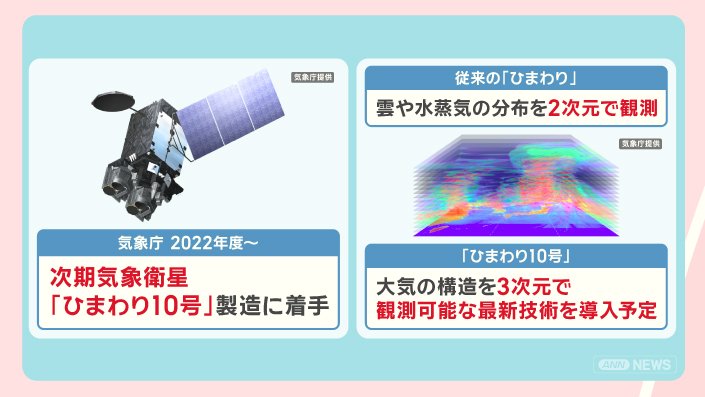

気象庁が2022年度から、次の気象衛星『ひまわり10号』の製造に着手しました。

従来の『ひまわり』は、雲や水蒸気の分布を2次元で観測していましたが、

『ひまわり10号』は、大気の構造を3次元で観測可能な最新技術を導入する予定です。

最新技術によって、線状降水帯の形成に重要な大気中の水蒸気の分布を捉えることが可能となります。

気象庁は、予測精度向上の切り札だと考えています。

ひまわり10号は、

2028年度に打ち上げ、

2029年度から、運用開始が予定されています。

線状降水帯予測の今後です。

半日前の予測の対象地域を、

2024年、都道府県単位に絞りこんだものを、

2029年に、市町村単位にさらに絞り込む予定です。

「線状降水帯予測の的中率は上がるようになる。一般の方々には、線状降水帯の怖さをより理解していただき、日ごろから避難等の備えを考えて頂きたい」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年8月18日放送分より)