休みの時も欠かかせない存在となっているスマホですが“余暇”としての利用時間を「2時間以内を目安に」とした条例案が25日、愛知県豊明市で提出されました。この全市民を対象にした“スマホ条例案”には賛否の声が上がっています。

愛知・豊明市が条例案を提出

「この案を提出するのは、スマートフォン等の適正使用を促す対策を総合的に推進するため、条例を制定する必要があるから」

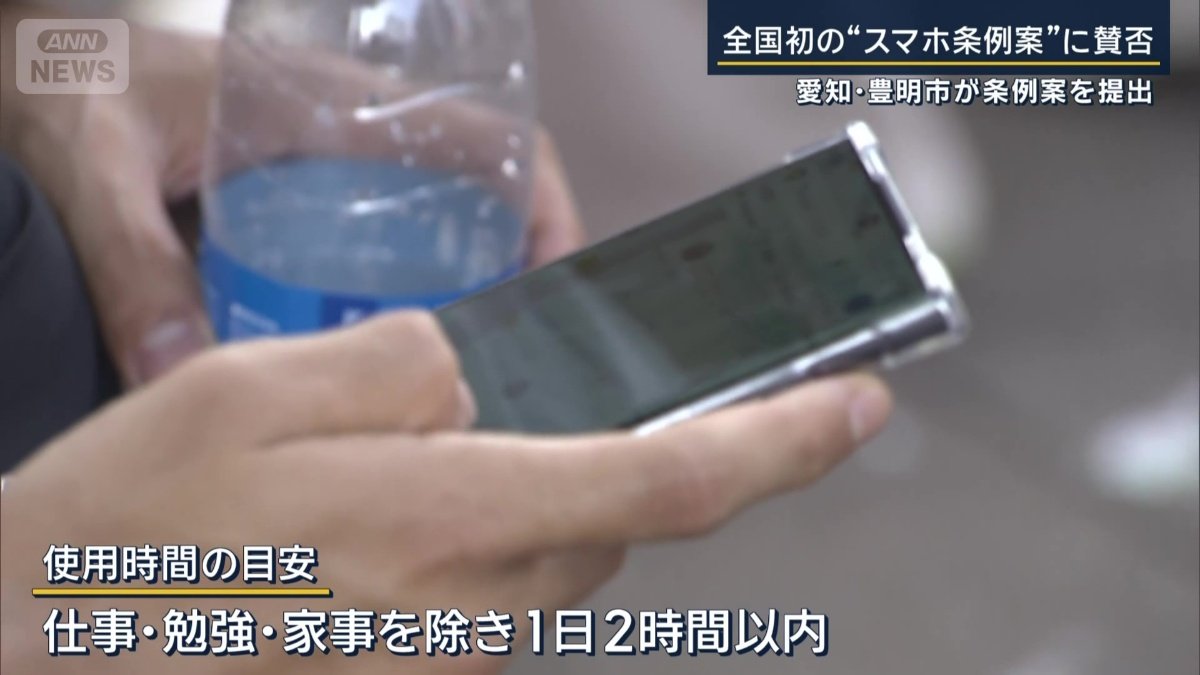

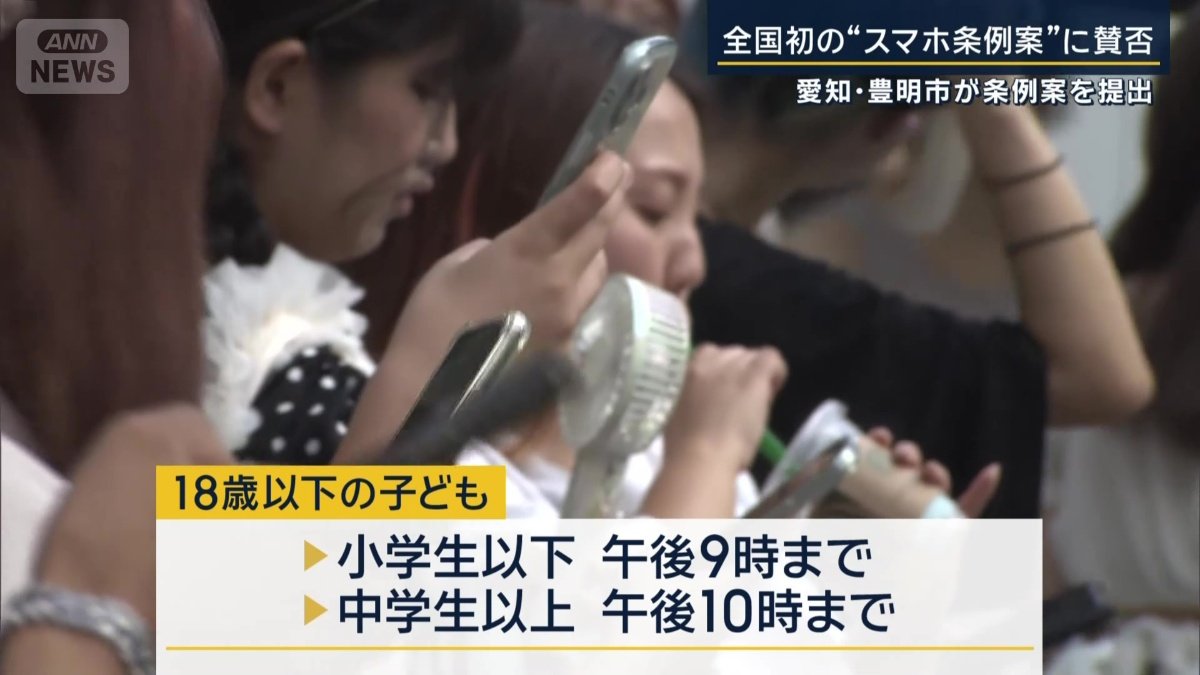

条例案には、仕事・勉強・家事などを除く、個人の自由時間にスマートフォンなどを使用する場合、1日2時間以内を目安とすること。また、小学生以下は午後9時、中学生以上は午後10時以降を目安に使用を控えるよう保護者らが促すことなどが盛り込まれています。

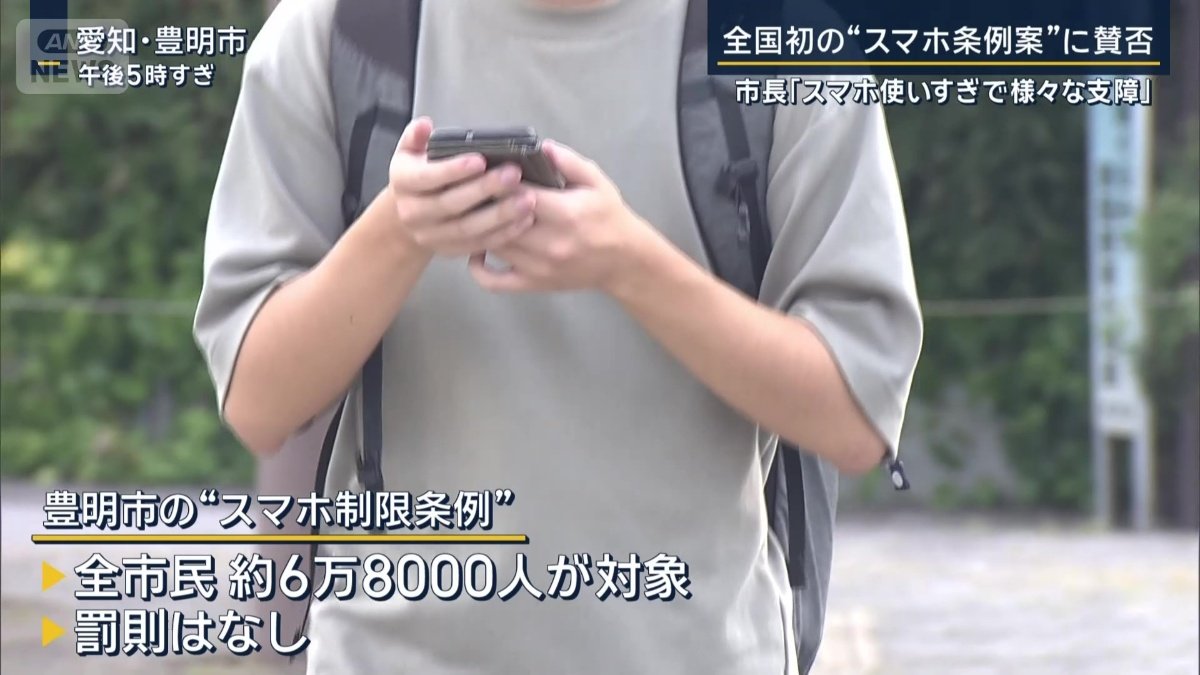

対象は子どもだけではなく、全ての市民約6万8000人で、こうした条例案は全国初です。ただ、違反しても罰則はありません。

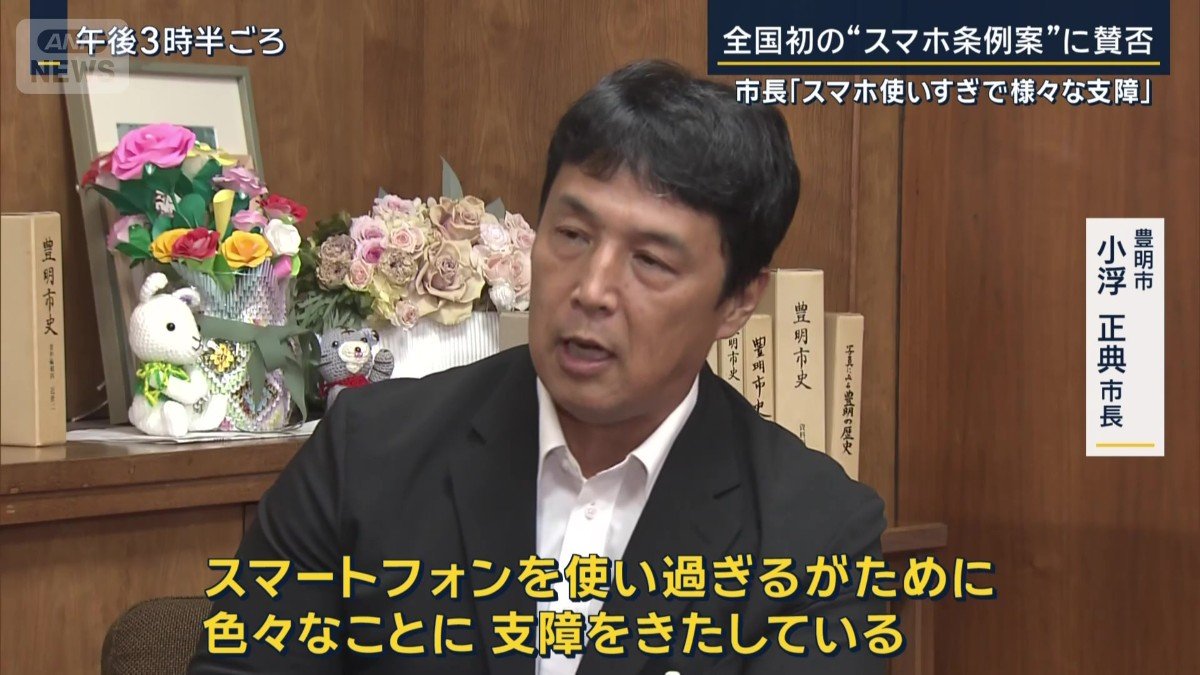

市長「スマホ使いすぎで様々な支障」

条例案の提出理由について、市長は次のように説明します。

「当市の場合、不登校の子どもが増えている状態になっていて。どうしても家の中にいる時間帯が長くなるからスマートフォンをずっといじってしまう(子どももいる)。我々大人も含めてスマートフォンを使い過ぎるがために色々なことに支障をきたしている。啓発活動をしようと」

議論を呼びそうな“2時間”という数字について問われると。

「“2時間”という時間が独り歩きしている部分もある。“2時間”は余暇時間で、仕事や学習を除いた時間。『2時間以内に絶対してください』というメッセージではなくて、皆さまの生活がきちんと行われるなら4〜5時間になっても構わないものだと伝える必要がある」

市民はこの条例案に。

「私は賛成。主人も娘も(スマホを)ずっと見ているので。家に帰ってきたらずっと個々で見て、食事中も見ている感じなので」

「(子どもに)いつから持たせていいのか。持たせる時にどうやって時間など決めればいいのか悩む」

(Q.(条例案は)話し合うきっかけになる)

「なると思う」

「そこまでする必要があるのかと。行政が踏みこむのは難しい気がするけれど。個人的には各家庭など個々にお任せでいい気がする。他(の市区町村)にもあるんですか?」

ゲームで寝不足に…通院する10代も増加

全国的にも異例の条例案。一方で、ネット依存症は世界的な問題になっています、WHOは2019年『ゲーム依存症』をギャンブル依存症などと同じ精神疾患と位置付けました。

名古屋市内のクリニックには、スマホ依存に苦しむ患者が月に100人近く受診しているといいます。6年前からクリニックに通う18歳の専門学校生は、ゲームをやめることができず、夜通しゲームをして睡眠不足になり、暴れることもあったといいます。

(Q.1日どれくらい)

「平日なら学校とバイトのない日はほとんど。(スマホが)ないとつまらなくて、家でどう過ごせばいいか」

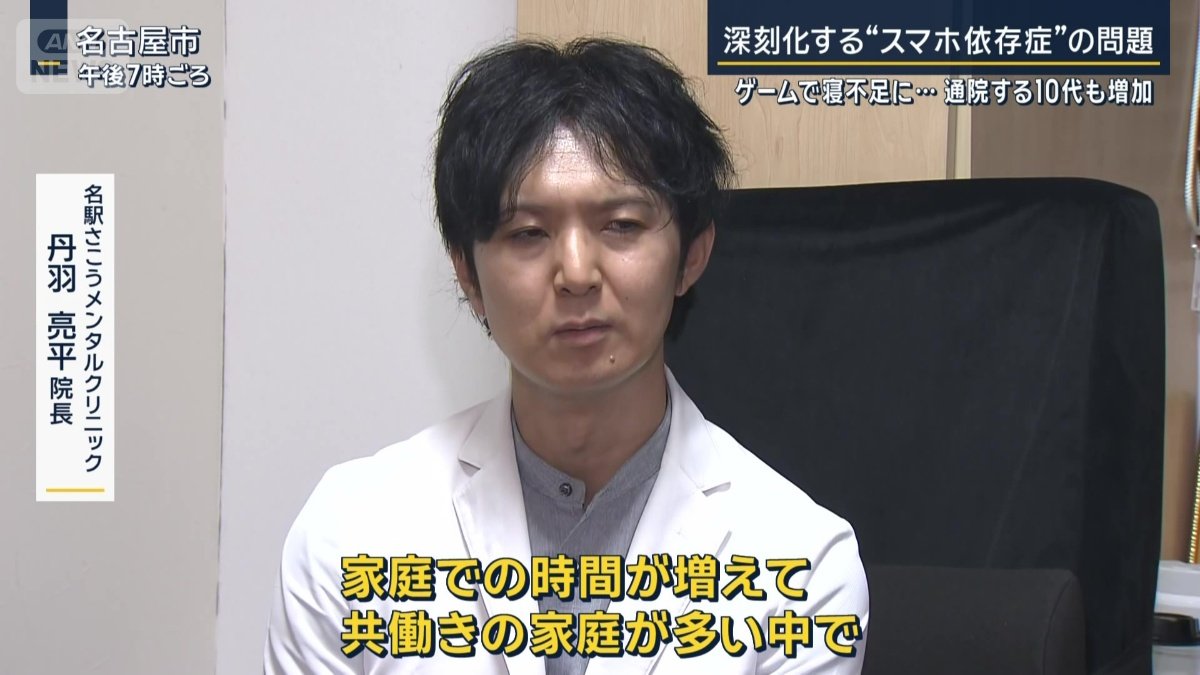

医師はスマホ依存症の患者が増えている背景をこう説明します。

「家庭での時間が増えて、共働きの家庭が多い中で、家で1人でいる子も多い。夏休みでなかなか外で遊べないぐらいの暑さなので、家にいるとどうしても増えてしまう。そういう中でやることといったら、スマホとかゲームとかそういったものが増えてしまうのは、社会のやむを得ない事情もあるのかな」

香川では条例が裁判に発展した例も

ゲーム依存症をめぐっては、5年前に香川県で子どもを守るために『ゲーム条例』が施行されました。保護者に対し、18歳未満の子どもの1日のゲーム時間を平日60分を目安にするよう努力義務を課しています。この香川の条例をめぐっては3年前、ゲームをする自由を侵害されたとして、県民が訴訟を提起する事態に発展しました。

全国初“スマホ条例案”問題点は?

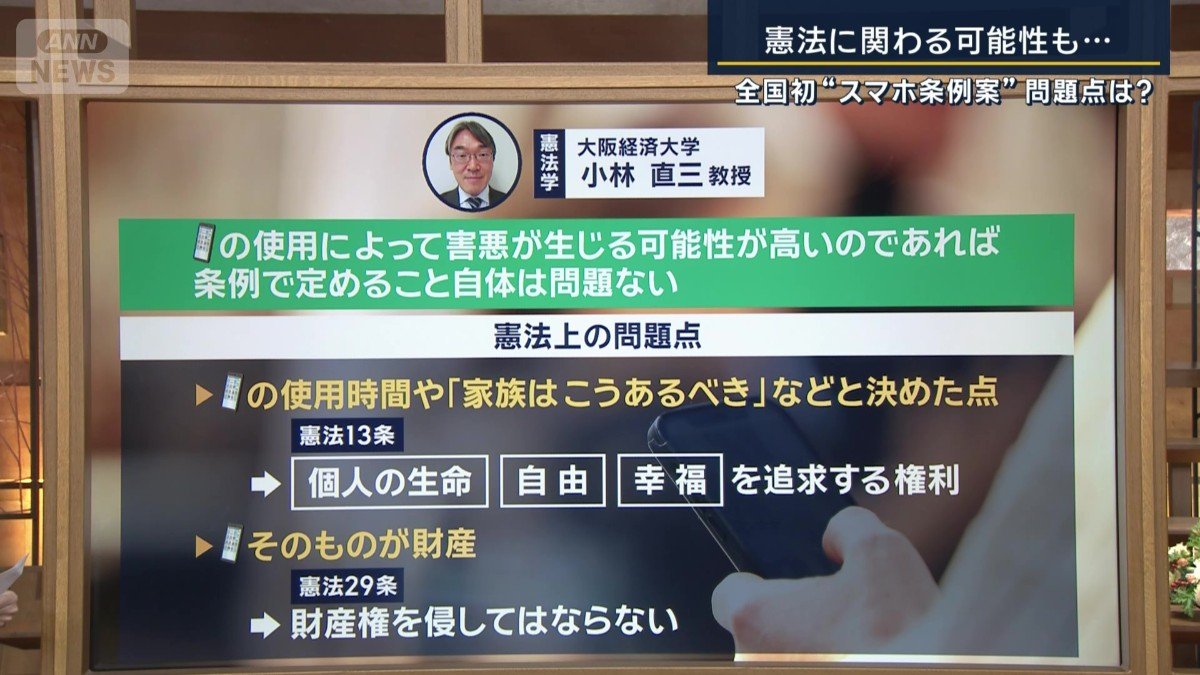

スマホやタブレットの使用を行政が条例で定めることに問題はないのでしょうか。憲法学が専門の大阪経済大学・小林直三教授に聞きました。

「前提として、スマホの使用によって害悪が生じる可能性が高いのであれば、条例で定めること自体は問題ないと思う」

ただ、今回の“スマホ条例案”にはいくつか憲法上の問題点があるのではと指摘しています。

「スマホの使用時間や『家族はこうあるべき』などと決めた点。これが個人の生命・自由・幸福を追求する権利を定めた憲法13条に関わるのでは。スマホそのものが財産という点では、財産権を侵してはならないと定めた29条に関わるのではないか」

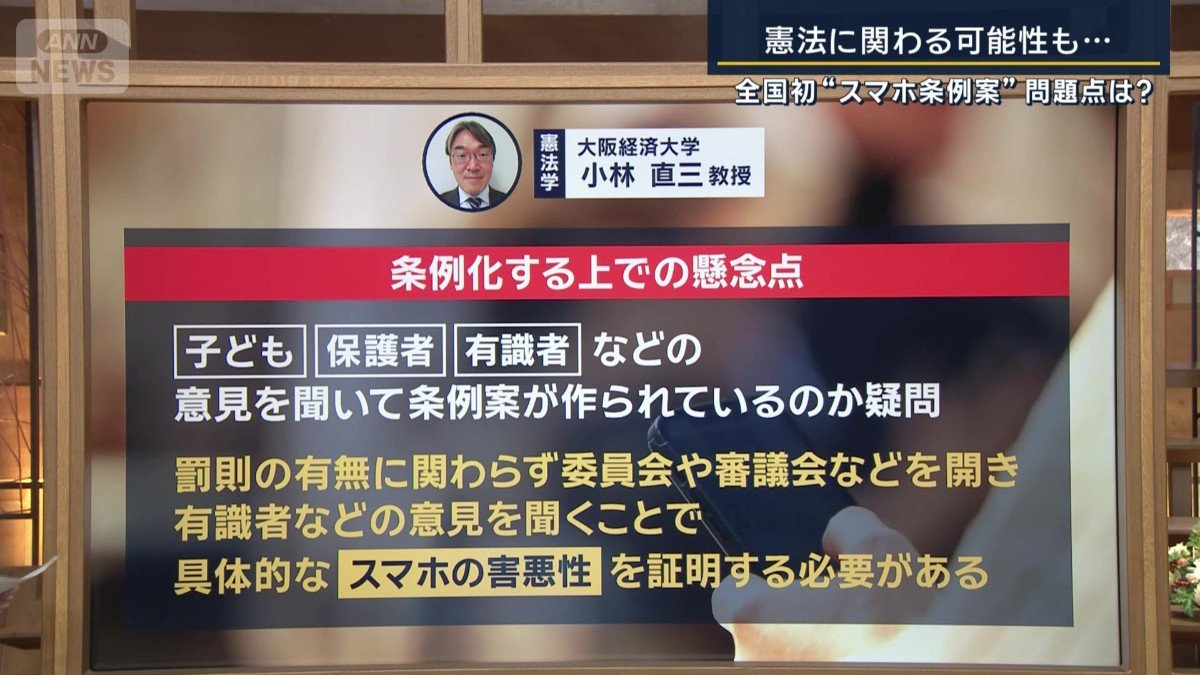

また、豊明市が条例化するうえでの懸念も挙げています。

「当事者である子どもや保護者、そして有識者などの意見を聞いて条例案が作られているのか疑問。罰則の有無にかかわらず、委員会や審議会などを開き、有識者などの意見を聞くことで“具体的なスマホの害悪性”を証明する必要があるだろう」

条例は今後、議会で議論され、可決されれば10月1日から施行されます。