地域社会を支える『町内会』の加入率が下がっています。

加入者の減少で、町内会の存続が懸念されています。

町内会をめぐるトラブルがある一方で、防災の要としての役割についても見ていきます。

■町内会ピンチ 加入率減少「辞めたい」本音も

町内会について、街の声です。

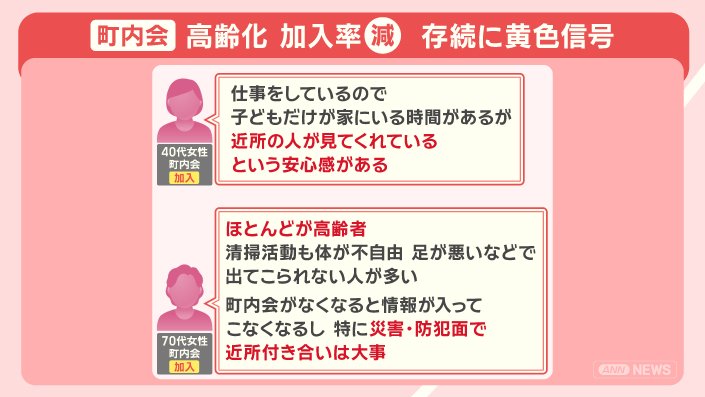

「仕事をしているので、子どもだけが家にいる時間があるが、(町内会に入っていると)近所の人が見てくれているという安心感がある」

「(うちの町内会は)ほとんどが高齢者。清掃活動も体が不自由、足が悪いなどで、出てこられない人が多い。町内会がなくなると、情報が入ってこなくなるし、特に災害や防犯面で近所付き合いは大事」

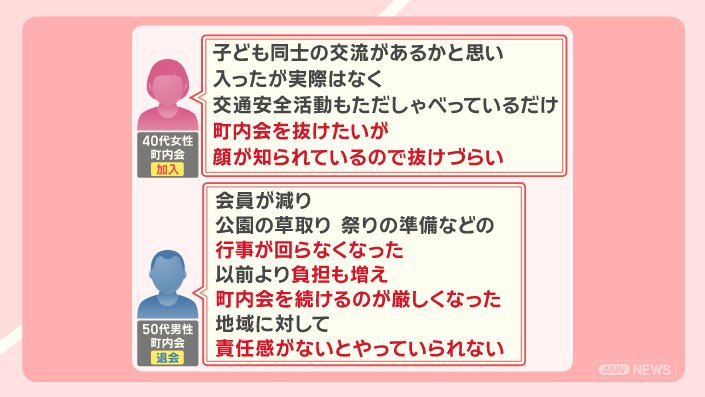

「子ども同士の交流があるかと思い(町内会に)入ったが、実際はなく、交通安全活動もただしゃべっているだけ。町内会を抜けたいが、顔が知られているので抜けづらい」

「(町内会の)会員が減り、公園の草取りや、祭りの準備などの行事が回らなくなった。以前より負担も増え、町内会を続けるのが厳しくなった。地域に対して、責任感がないとやっていられない」

そもそも町内会とは、一定の地域内の住民により形成された、地縁による住民自治組織です。

任意の団体なので、加入は強制ではありません。

現在、全国で約29万の町内会が存在しています。

町内会では、どのようなことをしているのでしょうか。

●回覧などでの情報共有

●防犯・防火パトロール

●ゴミ置き場の管理や地区の清掃

●地域のお祭りの運営

などです。

しかし、全国での加入率は年々減少傾向で、2021年度には、71. 8%。

東京都の加入率は、2023年で41. 4%でした。

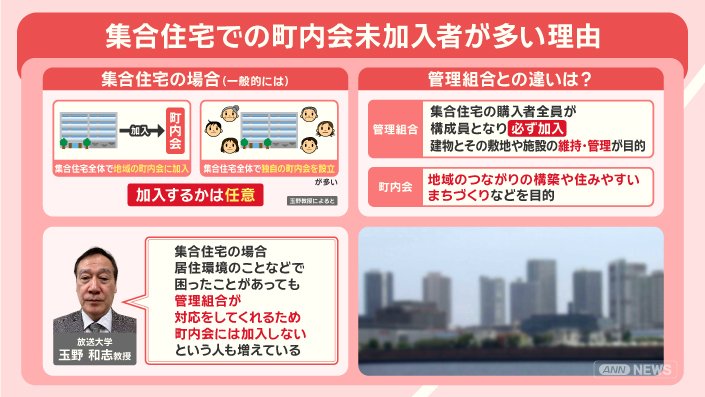

「東京の加入率が低い要因の1つは、集合住宅の未加入者の増加」だということです。

なぜ集合住宅での町内会未加入者が多いのでしょうか。

玉野教授によると、一般的にはマンションなどの集合住宅の場合、

●集合住宅全体で、地域の町内会に加入するパターンと、

●集合住宅全体で、独自の町内会を設立するパターン、

2つのパターンが多いということです。

しかし、実際に町内会に加入するかどうかは、それぞれの住民の任意に委ねられています。

管理組合との違いです。

管理組合は、集合住宅の購入者全員が構成員となり、必ず加入するもので、建物とその敷地や施設の維持・管理を目的としています。

一方、町内会は、地域のつながりの構築や、住みやすいまちづくりなどを目的としています。

「集合住宅の場合、居住環境のことなどで困ったことがあっても、管理組合が対応をしてくれるため、町内会には加入しないという人も増えている」ということです。

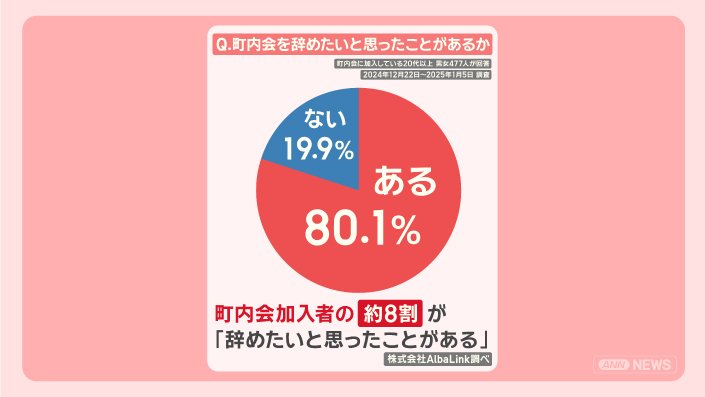

さらに、『町内会を辞めたいと思ったことがあるか』という質問に、約8割が、「辞めたいと思ったことがある」と答えた調査結果もあります。

辞めたいという人は、町内会の何がストレスなのでしょうか。

●役員になること

●町内会費を払うこと

●清掃活動への参加

ということです。

実際に、2025年の3月末、神奈川県川崎市の武蔵小杉駅近くの町内会で、役員の後継者が見つからず、存続が難しいと判断し、町内会が解散されています。

■町内会トラブル『役員を強要』『ゴミ出しNG』生活に影響

町内会をめぐるトラブルです。

北陸地方在住のAさん(50代)のケースです。

2020年に現在の自宅に引っ越し、町内会に加入しました。

2025年1月、自宅の郵便受けに町内会から手紙が入っていて、

『役員を引き受けて下さり、ありがとうございます』と書いてありました。

「子どもが小さく、夫の勤務も不規則なので(役員は)できません」と、家庭の事情を理由に断り、町内会の退会も申し出ました。

「役員は順番だから、(町内会を)やめるとか言わないで」と言われました。

「あなたが役員をやらないと、みんなやらないと言い出すから」と説得されました。

退会について、納得してもらえないので、Aさんは、市長へメールで訴えました。

しかし、その返信は、

『町内会と話し合って、解決してほしい』という内容でした。

「(退会するなら)町内会で作ったゴミ箱だから使わせない!町内会に入らないなら、この土地から出ていってもらう!」と激怒されました。

Aさんの自治体では、町内会単位でのゴミ回収が原則です。

ゴミが出せなくなるので、Aさんは、何度も市役所に相談して、自分でゴミ箱を設置して、出してもよいと許可を得ました。

その後、Aさんの町内会の退会の可否を決める会合で、

「町内会を抜けたら、あなたの子どもも爪はじきになるから!」と嫌味を言われたり、叱責されたりしましたが、Aさんは退会できました。

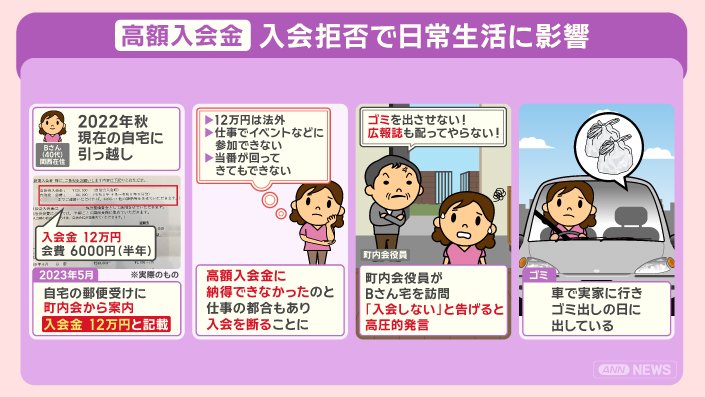

関西在住のBさん(40代)のケースです。

Bさんは2022年の秋、現在の自宅に引っ越しました。

2023年5月、自宅の郵便受けに、町内会から案内が入っていて、

『入会金 12万円』

『会費 6000円(半年)』と書かれていました。

Bさんは、

●12万円は法外

●仕事でイベントなどに参加できない

●当番が回ってきてもできない

など、高額入会金に納得できなかったのと、仕事の都合もあり、入会を断ることにしました。

「ゴミを出させない!」

「広報誌も配ってやらない!」

と、高圧的な発言をされたということです。

Bさんは、ゴミが出せないので、車で実家に行き、実家のゴミ出しの日に一緒に出しています。

■災害時に果たす役割 町内会解散でゴミ出せない!?

町内会には、必要な側面もあります。

災害時の町内会の役割です。

●住民の安否確認

●避難誘導

●避難所の運営

●被害状況の報告

など、災害時の“最初の一歩”を担う存在です。

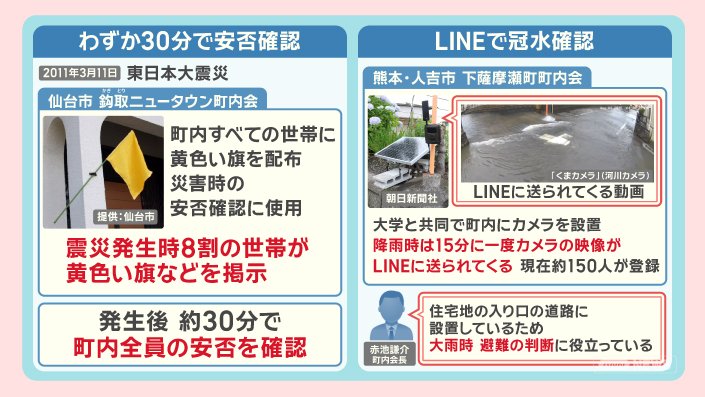

わずか30分で安否確認ができたケースがあります。

2011年の東日本大震災時、仙台市の鈎取ニュータウン町内会では、すべての世帯に黄色い旗を配り、世帯全員の無事を知らせるよう、災害時の安否確認のために使っていました。

震災の時には、町内の8割の世帯が黄色い旗などを掲示したため、地震発生から約30分で、町内全員の安否確認ができたということです。

熊本県人吉市の下薩摩瀬町町内会では、大学と共同で町内にカメラを設置していて、雨が降った時に15分に1回、10秒程度の動画がLINEで送られてきます。

このLINEには、現在約150人が登録しているということです。

「住宅地の入り口の道路に設置しているため、大雨時、避難の判断に役立っている」と話しています。

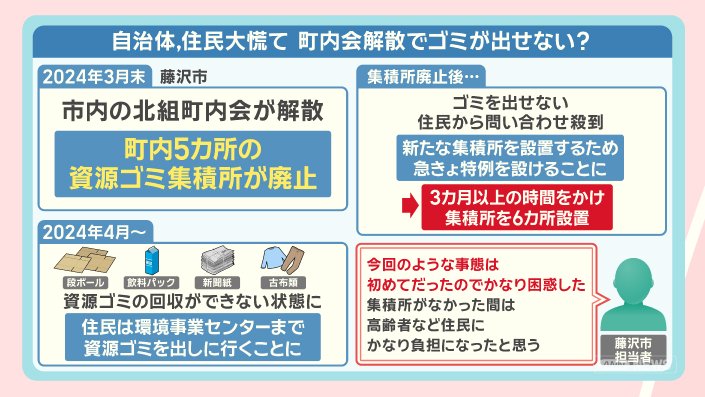

町内会が解散したことによる混乱です。

2024年3月末、神奈川県の藤沢市の北組町内会が解散して、町内会が設置していた、資源ゴミの集積所5カ所が廃止になりました。

そして、2024年4月からは、段ボールなどの資源ゴミの回収ができない状態となり、住民は、環境事業センターまで資源ゴミを出しに行かなければならなくなりました。

集積所が廃止となった後、藤沢市には、ゴミを出せなくなった住民からの問い合わせが殺到。

藤沢市は、新たな集積所を設置するために、急きょ、特例を設けることにしました。

この特例を使い、3カ月以上の時間をかけて、集積所を6カ所設置しました。

「今回のような事態は初めてだったので、かなり困惑した。集積所がなかった間は、高齢者など住民にかなり負担になったと思う」と話しています。

「町内会は、いわば公共財のようなもの。日頃から行政と協力して防犯、防災、行事、集積所の管理などをしてくれている。誰かがやってくれれば、自分は参加しないで済ませたいと考えがちだが、いざという時ないと困る」ということです。

■スリム化して再出発 スマホ回覧板で負担軽減も

町内会存続のための取り組みです。

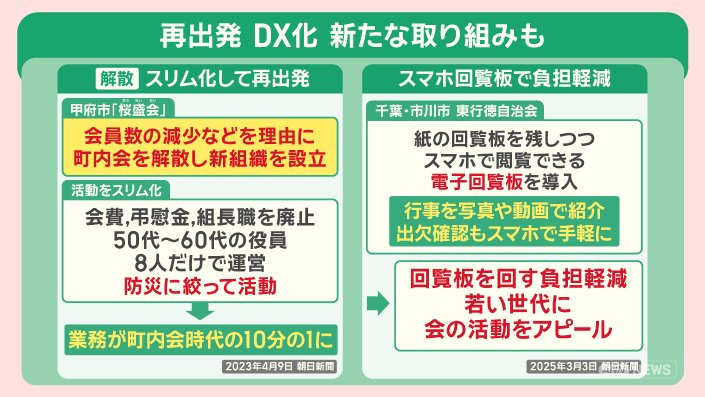

業務のスリム化です。

山梨県甲府市の『桜盛会』は、会員数の減少などを理由に、元あった町内会を解散して、新しい組織を設立しました。

会費や弔慰金、組長職などを廃止して、50代〜60代の役員8人だけで運営し、『防災』に絞って活動しています。

業務は、町内会の時に比べ、10分の1ほどに減少して、役員の負担が軽減されています。

デジタル化で負担軽減です。

千葉県市川市の東行徳自治会は、従来の紙の回覧板は残しつつ、スマホで閲覧できる電子回覧板を導入しました。

地元の行事を写真や動画で紹介していて、行事への出欠の確認もスマホで手軽にできます。

回覧板を回す負担を軽減すると共に、若い世代に会の活動をアピールする狙いがあるということです。

「存続させていくには、メンバーや役員の負担を軽減する工夫が重要。防災など具体的な活動はすべて他の市民団体に任せ、内外との連絡調整を担う機能に限定するのも一つの案」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年8月26日放送分より)