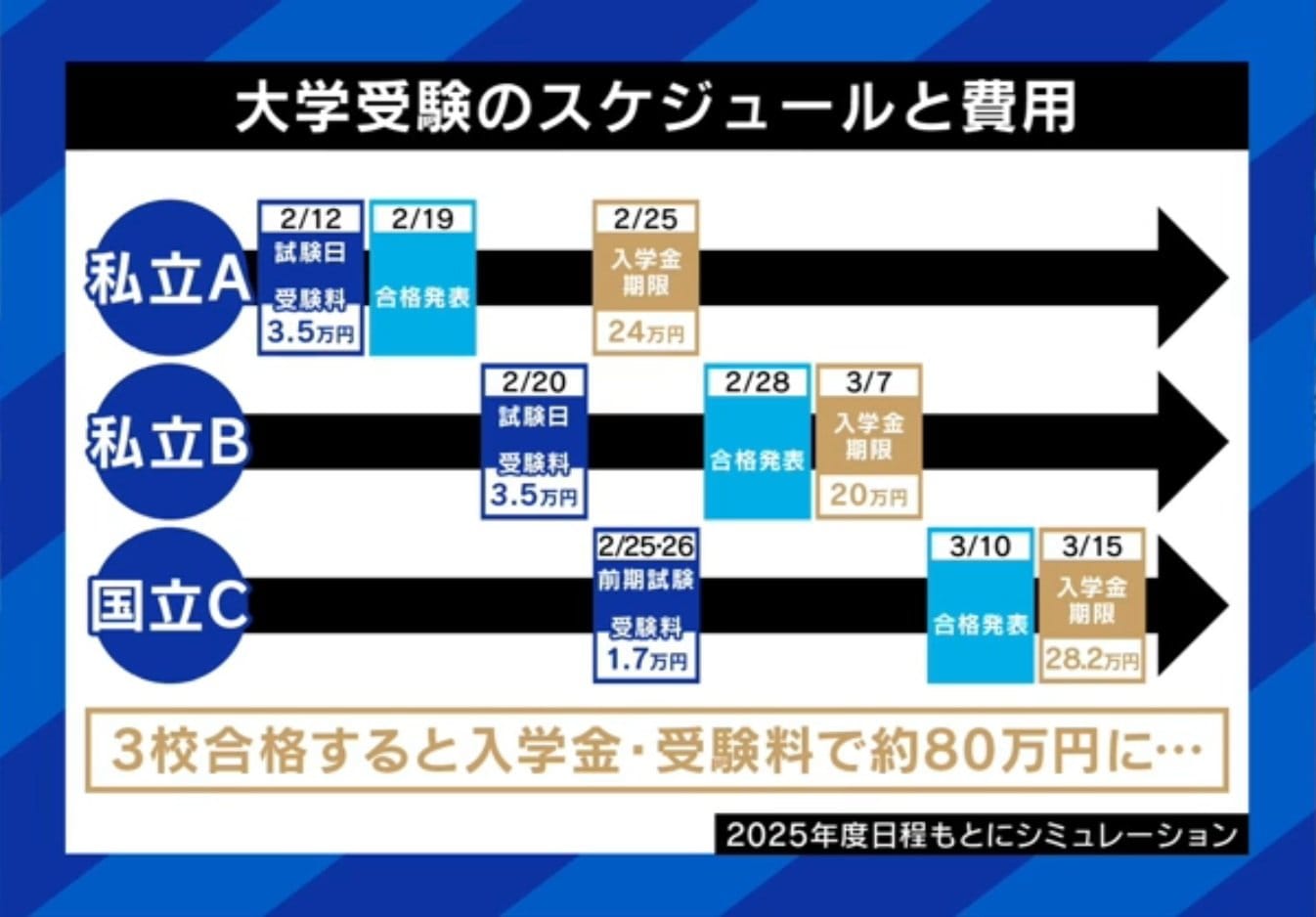

大阪府が国に対して提出した要望書が話題になっている。その内容は「入学しない大学に納付した入学金の返還や、入学金の納付期限の後ろ倒し等の方策を講じるよう、私立大学に引き続き求める」というものだ。例えば、試験日程の早いA大学と日程の遅いB大学を受験した場合、A大学に合格した後、B大学の結果が出る前に入学金の納付期限が来る場合がある。この時、A大学の入学資格を確保するために入学金を納付、後にB大学に合格し入学しても、A大学の入学金は返還されず、これが受験生の負担になっていると指摘されてきた。文部科学省によれば、私立大学の入学金は約24万円で、国会でも度々議論になっている。

文部科学省は6月、全国の私立大学に負担軽減の検討を要請する通知を行うと、岡山県の美作大学は、国公立大学に合格して進学を決めた入試合格者に対し、納付した入学金を全額返還する制度を導入すると発表。大阪の桃山学院大学も入学辞退者に対し、入学金の約8割を返還することと決めた。しかし多くの大学は現状維持にもなっている。「ABEMA Prime」では全額返金を決めた美作大学・桐生和幸学長とともに、二重払いへの対策を議論した。

■辞退者から多額の入学金を得る大学も

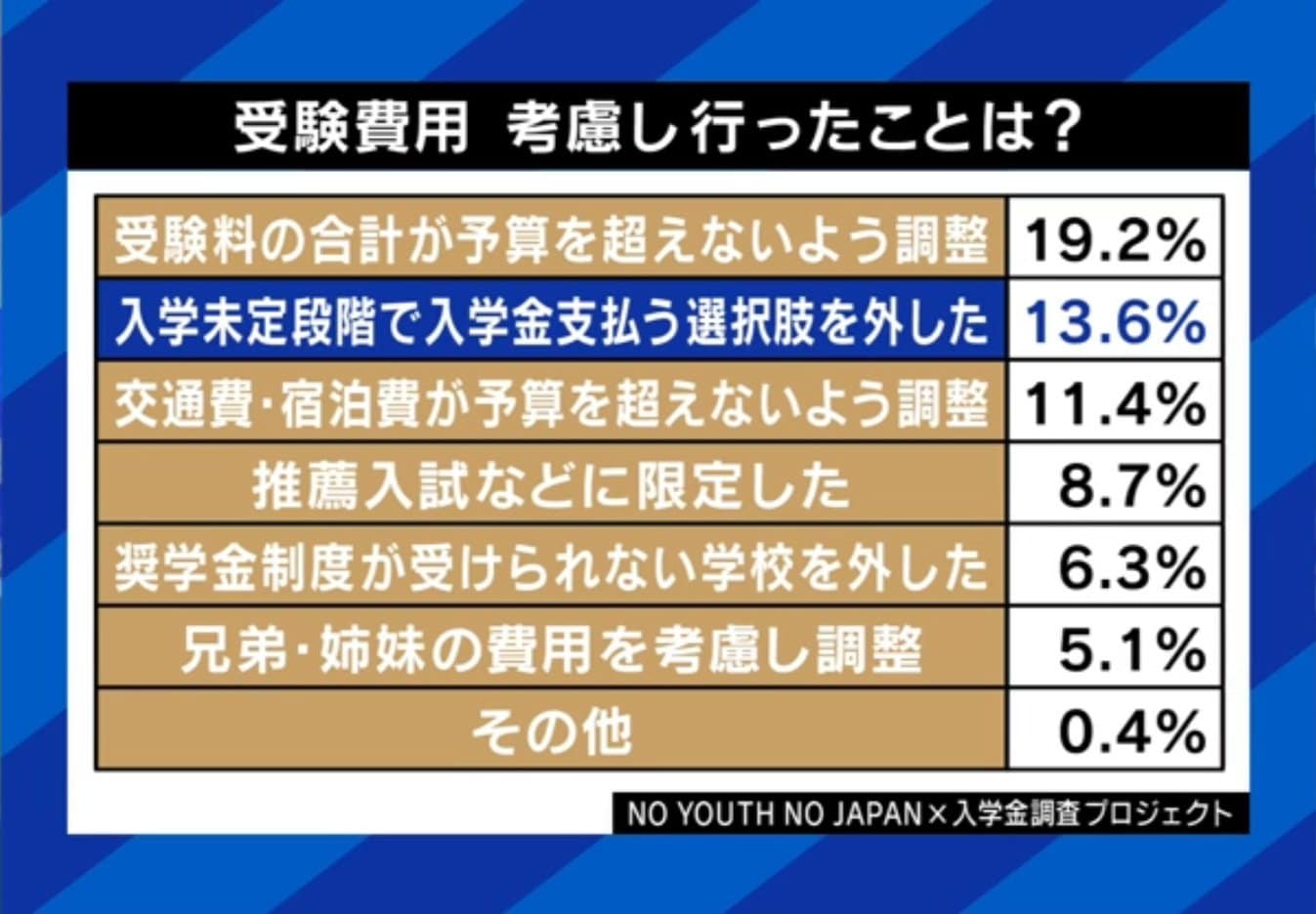

この入学金の二重払い問題は、実際にどのくらい学生の負担になっているのか。ある調査では、27%の受験生が実際に二重払いを経験したとされている。また、別の調査では「入学未定段階で入学金を支払う選択肢を外した」と答えた人が13.6%になった。受験したい大学が複数あったとしても、入学金を払ってその資格を維持する余裕がないために、そもそも受ける大学を絞らざるを得ないということだ。調査に関わった入学金調査プロジェクトのメンバー・五十嵐悠真氏は「現行の制度だと7人に1人は経済的な事情で入学金を(二重に)払えず諦めてしまう現実がある」と訴えた。

入学金は大学にとって、どれほどの収入になっているか。五十嵐氏は「だいたいどの大学も、入学金が(収入全体の)2%から4%あたりに落ち着く。経営に深刻なダメージを与えるような数字だとは言い難い」という一方、都内の某有名私立大学のケースを見ると、2024年度には入学金だけで約26億円あり、うち実際に入学した学生分は約14.4億円。差し引きで約11.6億円は辞退者が払った入学金を大学が得る、ということも起きている。

そんな中、文部科学省に応じる大学も出てきた。桃山学院大(大阪)は、入学金23万円のうち最初に5万円のみ納入する「分納制度」や「約8割返金制度」などを導入。新潟工科大は3月末までに辞退すれば入学金20万円を全額返金するとした。また文化学園大(東京)は入学金を含む「入学時納入金」77万〜95万円のうち10万円を除く金額を返金すると決めた。

■入学金の返還が大学のメリットになるケースは?

岡山の美作大学も、来年度から辞退者の入学金の全額返還を決めた大学の一つだ。美作大学は在籍学生数が788人で、女子8割・男子2割の私立大学。1学部3学科(大学生活科学部 食物学科・児童学科・社会福祉学科)があり、2024年度は約190人が入学。学長の桐生和幸氏は「全体の入学者に対して10%弱が辞退した」と説明した。入学金は27万円のため総額は400〜500万円ほどとなり、来年度も同じような受験者・辞退者が出れば、その分を返金することになる。

返金について桐生氏は「私どもの大学は中国地方の中山間地域にある。我々のところに来る学生は、もともと経済的にすごく裕福な人ばかりではなく、食・子ども・福祉に関係する専門職の資格を得て、地元で働きたいという学生が多い。これまでも入学金も含めて、授業料に関しても相談はかなり受けてきたし、そういった学生たちの事情を汲んでしっかり対応することをしてきた。その過程で、入らないのに入学金を取るのはどうかという意見も、全くなかったわけではない。そういった状況の中で通達が来たので、学内の議論でも特に大きな反対もなく決まった」と経緯を説明した。

大学の規模を考えれば400〜500万という収入は軽視できないものではある。「もちろん、いただけるものがあれば、ありがたい」と経営者としての本音はありつつも「うちの大学は公立大学との併願が多い。(美作大学を)辞退した方にも聞いてみると、やはり同じ食・子ども・福祉の分野を持つ公立大学に受かったからということが多かった。併願校として、安心して受けていただけるということもあるかなというのも、決断した要因の一つだ」。辞退者の入学金を返さないことよりも、辞退後に返金することが併願校として選択されるケースが増えるというメリットを感じたと述べていた。 (『ABEMA Prime』より)