外国人受け入れ政策に関して、政府が見直しを始めようとしています。

人口約2万4000人。山形県長井市には、29日も抗議の電話が殺到していました。

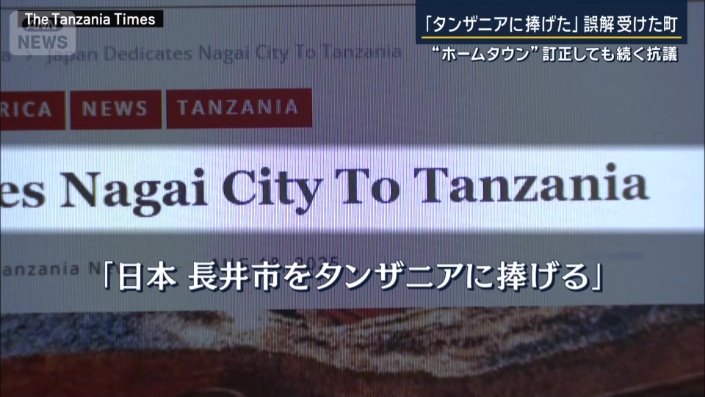

アフリカの国との交流を促進するため、JICA=国際協力機構が21日、4つの自治体を認定した『ホームタウン』。抗議の背景には、その相手国・タンザニアのメディアがありました。

「日本、長井市をタンザニアに捧げる」

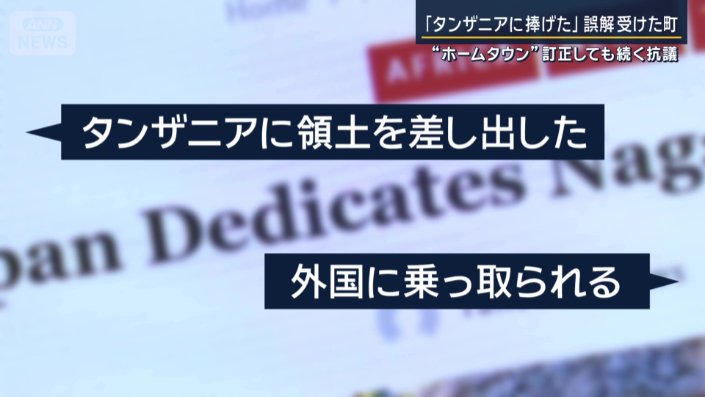

事実無根の記事ですが、SNS上では「タンザニアに領土を差し出した」「外国に乗っ取られる」といった荒唐無稽な投稿や、抗議の呼びかけが相次いでいます。

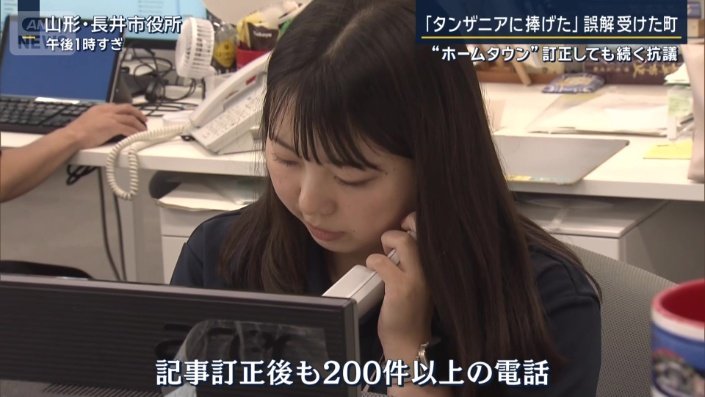

記事は、27日朝には訂正されていますが、29日になっても、200件以上の電話がありました。

「『そもそも、交流そのものをやめてほしい。それが移住・定住の入り口になるんじゃないか』という声も。そういう方は、なかなか納得されず、自分の主張を繰り返す感じ。(Q. その方は長井市在住)個人的な感覚ですと、ここら辺の方言で話される方ではないので、市外県外の方が多いんじゃないかと」

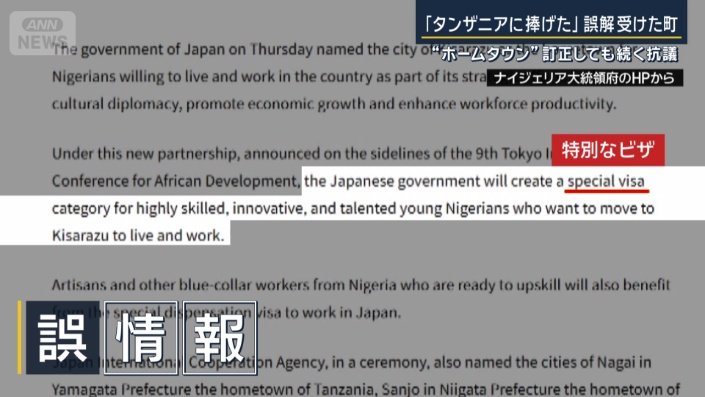

“混乱”に巻き込まれた自治体は、ほかにもあります。ナイジェリアのホームタウンに認定された千葉県木更津市です。

「日本政府は、今後、木更津市へ移住して働くことを希望する優秀な若者向けに、特別なビザを新設します」

『特別なビザ』という文言。これも全くの誤情報で、外務省の要請を受け、訂正されました。

しかし、その後もSNSでの投稿は続き、29日も抗議の電話が押し寄せているといいます。

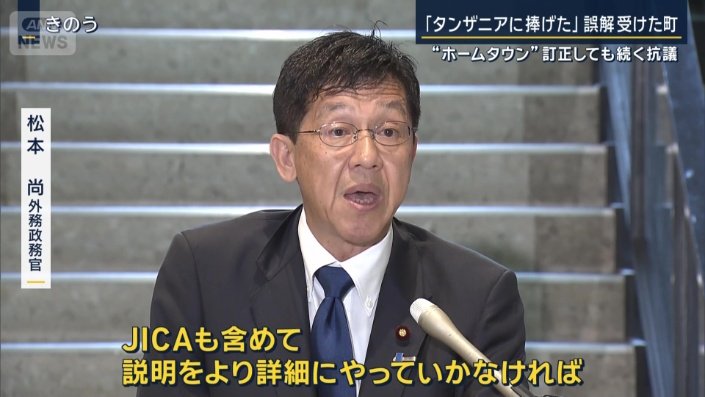

JICAを所管する外務省は。

「ホームタウンの意図が十分に伝わっていなかった可能性がある。また、説明をしていたとしても、今回、それを聞いた人間が、イコール速攻で“特別なビザの発給”と誤解してしまったことが原因である。説明をしても、それが誤解をされるとなると、これ以上は、なかなか修正、止めることができませんが、JICAも含めて、説明をより詳細にやっていかなければ」

そもそも“ホームタウン”とは、一体、何をするのでしょうか。

今回、国際会議をきっかけに新設されましたが、目的は、あくまで“交流”の促進。移民受け入れにつながるものではありません。

「(Q.移民政策が延長線上に…)それは全くないと思いますし、充実した交流にするには、ホームタウン制度は、JICAが、いろんな形で応援する制度ですから。私ども、今回、4つの市はモデルとして、地方自治体のモデルとして、これを広げていくことによって、日本の国益につながると思うので、ぜひ、ご理解をいただきたい」

きっかけは、9年前。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、長井市がタンザニアのホストタウンに決定。市のマラソン大会に、タンザニアの有名選手が出場するなど交流が続いてきました。

タンザニアとの交流に力を注いできた人がいます。

市で野球協会の会長を務める手塚さんです。市とJICAの要請を受け、コロナ前は、年1回、タンザニアに滞在。少年野球のチームに指導したり、日本での交流試合を行ったりしてきました。

「例えば、日本の子って、グローブも買ってもらえるし、スパイクも買ってもらえるし、ユニホームも買ってもらえる。ただ、タンザニアの子たちは、スポーツでもないですし、グローブもないですし、ボールもない、バットもない。私が道具を提供したときに、もらったときの目の輝きが、私までうれしくなってくる。ウォーミングアップから練習も、子どもたち見ているので、また、その後、試合するんですね、一緒に。年齢とか体格とか、全然違うが、皆一体となって、野球は楽しいっていうことを長井市のうちの子どもたちは教えていただきましたね」

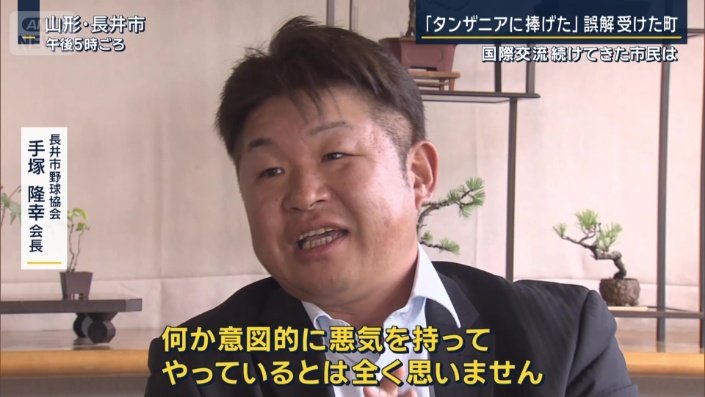

SNSを発端とする今回の騒動については、こう話します。

「今回は、タンザニアの方でも日本の方でも、ちょっとしたミスだと思う。何か意図的に、悪気を持ってやっているとは全く思いません。行政も民間も、タンザニアと活動してることを、皆さんに知らせて、市民に共感を持ってもらうことも大事」

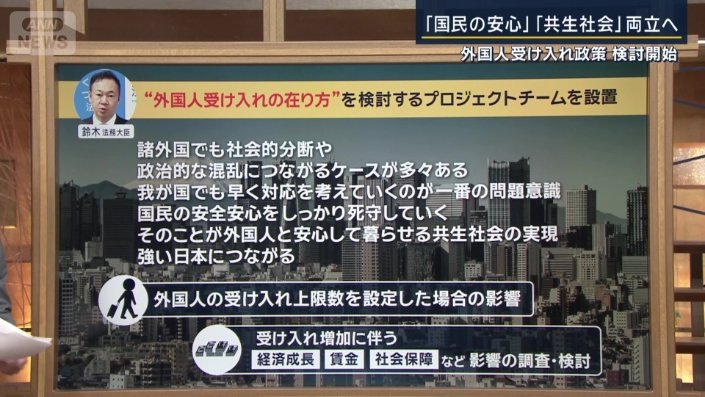

政府は29日、以前から議論してきた外国人受け入れのあり方を検討するプロジェクトチームを立ち上げました。

「諸外国でも、社会統合については大変苦労し、社会的分断であったり、政治的な混乱につながるケースが多々ある。我が国でも早めに対応を考えておくべきではないか。それが、一番の大きな問題意識であります」

◆出入国在留管理庁は、外国人受け入れのあり方を検討するプロジェクトチームを設置しました。所管する鈴木法務大臣は「諸外国でも社会的分断や政治的な混乱につながるケースが多々ある。我が国でも早く対応を考えていくのが一番の問題意識だ。国民の安全安心をしっかり死守していく。そのことが外国人と安心して暮らせる共生社会の実現。強い日本につながる」などとしました。今後、外国人の受け入れ上限数を設定した場合の影響、受け入れ増加に伴う経済成長や賃金、社会保障などへの影響などについて調査・検討をしていくということです。

◆今回の政府の動きを、どう見ればいいのでしょうか。移民政策が専門で、入管庁の懇談会メンバーでもある上智大学・岡部みどり教授に聞きました。

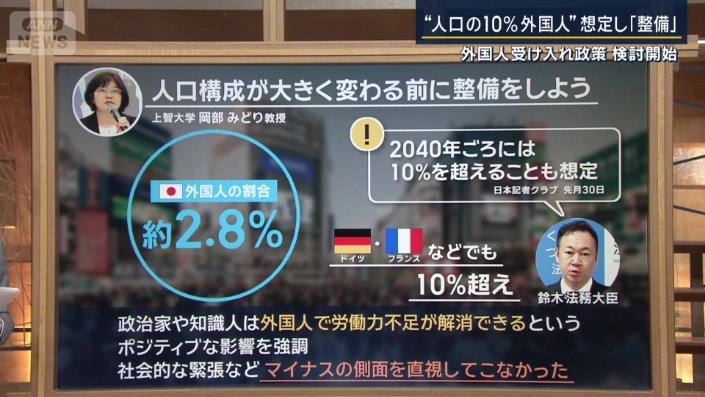

岡部教授は「今回の論点整理の意義・目的は、人口構成が大きく変わる前に整備をしようという意味合いが強い」といいます。

現在、日本にいる外国人は、人口全体の約2.8%ですが、鈴木法務大臣は「2040年ごろには10%を超えることも想定しなければならない」と述べています。

10%という数字ですが、反移民感情が高まっているドイツやフランスなどでも、軒並み10%を超えています。

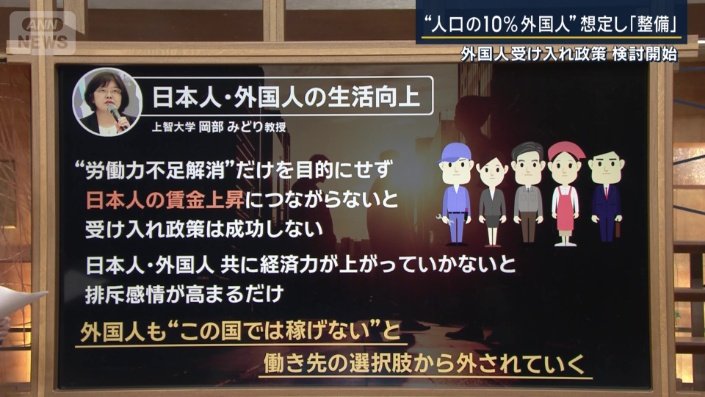

岡部教授は、日本も10%になる前に準備を始めたとしています。そのうえで「これまでは政治家や知識人は“外国人で労働力不足が解消できる”というポジティブな影響を強調し、社会的な緊張などマイナスの側面を直視してこなかった」といいます。今後の議論の中で、日本人、外国人の生活向上という視点も重要だとしています。「労働力不足解消だけを目的にせず、日本人の賃金上昇につながらないと、受け入れ政策は成功しない。日本人・外国人ともに経済力が上がっていかないと、排斥感情が高まるだけ。外国人も、“この国では稼げない”と、働き先の選択肢から外されていく」と指摘します。