市販薬と似た成分や効果を持ちながら、医師の処方箋が必要な医薬品である『OTC類似薬』の保険適用の見直しが検討されています。

OTC類似薬が保険適用から除外されることで、高齢者らの負担が増える可能性があります。

■OTC類似薬 保険適用の見直し検討 背景に“膨らむ医療費”

年々医療費が増えている状況を受けて、政府は、医療費削減のために『OTC類似薬』の保険適用を見直す検討を始めました。

6月に閣議決定された『骨太の方針』にも、2026年度からの実現を目指すと盛り込まれています。

『OTC類似薬』は、医師が処方する医薬品で、成分や効能が似ている市販薬があるもので、解熱鎮痛剤や抗アレルギー薬、湿布薬など多くあります。

現在は保険が適用されているため、

●小学生未満は2割負担

●小学生以上〜69歳は3割負担

●70〜74歳は2割負担

●75歳以上の後期高齢者は1割負担、です。

(※70歳以上で現役並みの所得がある場合は3割負担

※75歳以上で一定以上の所得がある場合は2割負担)

例えば、75歳以上の後期高齢者の場合、定価が1500円のOTC類似薬は、保険が適用されていれば、1割負担で150円と診察料や処方箋料などで、数百円程度で済むこともあります。

しかし、保険適用外となった場合は、1500円となります。

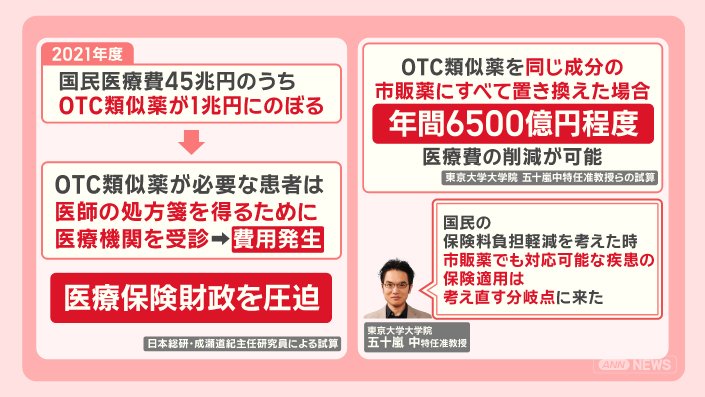

2021年度には、国民医療費の45兆円のうち、OTC類似薬が1兆円にのぼるという試算もあります。

OTC類似薬が必要な患者は、医師の処方箋を得るために医療機関を受診しますが、そこでも費用が発生するため、医療保険財政を圧迫しています。

東京大学大学院の五十嵐中特任准教授の試算によると、OTC類似薬を同じ成分の市販薬にすべて置き換えた場合、年間で6500億円程度の医療費の削減が可能だということです。

「国民の保険料負担の軽減を考えた時、市販薬でも対応可能な疾患の保険適用は、考え直す分岐点に来た」

■市販薬とOTC類似薬の負担額を比較 どれほど違う?

市販薬と保険適用であるOTC類似薬の負担額の比較です。

OTC類似薬の価格には、薬代に加え、診察・服薬指導など、医療機関や薬局で発生する費用も含まれます。

風邪薬では、保険適用でない場合(全額自己負担の場合)5614円です。

3割負担だと1684円、1割負担だと561円です。

医療機関にかからず、薬局で市販薬を買う場合は849円です。

3割負担の場合は、市販薬を買う方が安いです。

1割負担の場合は、市販薬を買う方が高くなります。

胃炎薬、頭痛薬、湿布薬も同じ傾向です。

花粉症薬は、3割負担の場合も、1割負担の場合も、市販薬を買う方が高くなります。

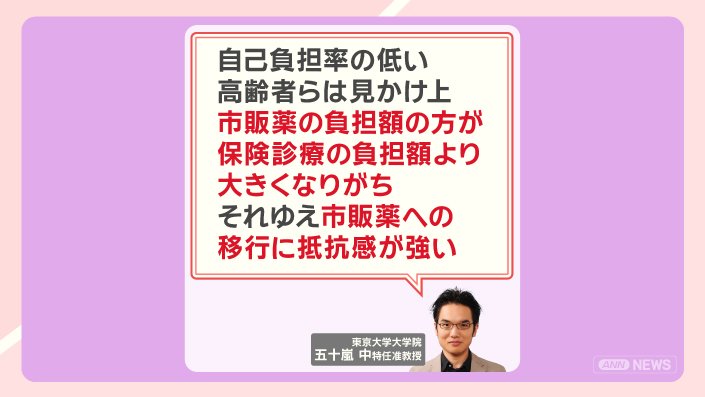

「自己負担率の低い高齢者らは、見かけ上 、市販薬の負担額の方が、保険診療の負担額より大きくなりがち。それゆえ市販薬への移行に抵抗感が強い」

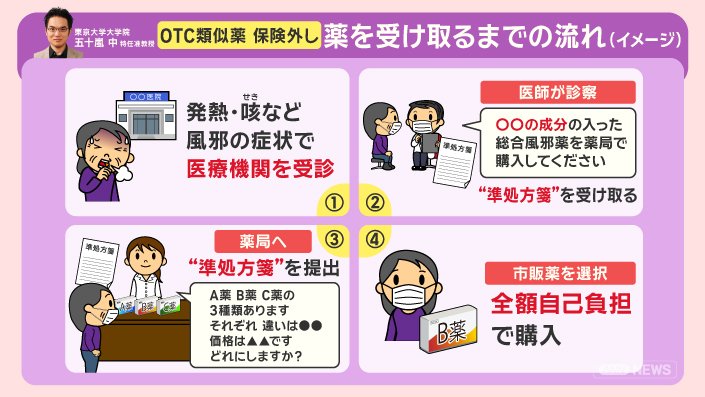

OTC類似薬(保険薬)が市販薬になった場合の、薬を受け取るまでの流れです。

五十嵐特任教授に伺った、薬を受け取るまでの流れのイメージです。

1、発熱や咳など、風邪の症状で医療機関を受診します。

2、医師の診察を受けると、医師から、

「〇〇の成分の入った総合風邪薬を薬局で購入してください」などと案内を受け、案内が記載された“準処方箋”を受け取ります。

3、それを持って、薬局へ行き、薬剤師に提出。

薬剤師から、

「A薬、B薬、C薬の3種類あります。それぞれ 違いはこうです。価格はA薬がいくら、B薬がいくら、C薬がいくらです。どれにしますか?」と案内されます。

4、市販薬を選択し、全額自己負担で購入します。

■利点は医療機関の混雑緩和など “自己判断”による懸念も

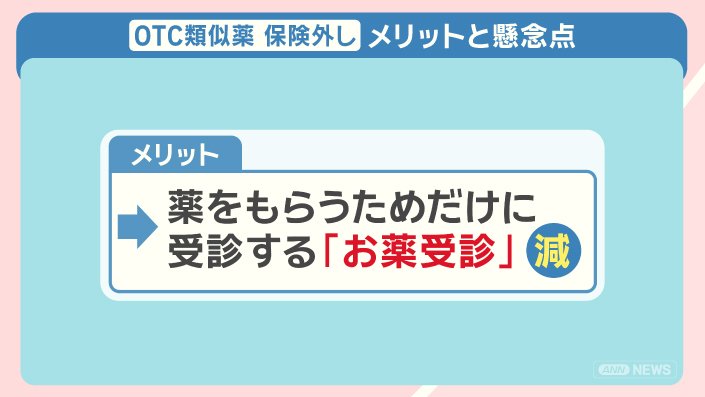

OTC類似薬(保険薬)が、保険適用から除外になる場合のメリットと懸念点です。

OTC類似薬(保険薬)が保険適用から除外になると、『薬をもらうためだけに受診する、“お薬受診”』を減らせるというメリットがあります。

その他にも、

●医療機関の混雑緩和

●健康管理意識が高まる

などのメリットがあります。

一方で、懸念点です。

「経済的負担の増加で、受診や治療を断念することにつながりかねない」としています。

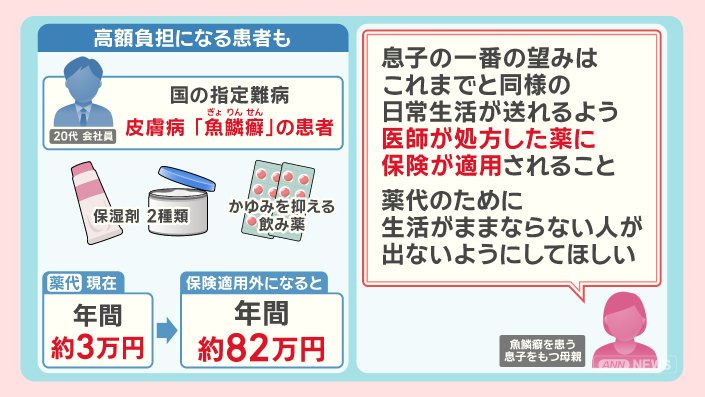

そして、OTC類似薬が保険適用から外れることで、高額負担になる患者もいます。

国の指定難病である、皮膚病の『魚鱗癬』を患う、20代男性は、保湿剤2種類(塗り薬)とかゆみを抑える飲み薬を継続的に使用しています。

現在、年間約3万円の負担が、薬が保険適用から外れると、年間約82万円になります。

「息子の一番の望みは、これまでと同様の日常生活が送れるよう、医師が処方した薬に、保険が適用されること。薬代のために、生活がままならない人が出ないようにしてほしい」と話しています。

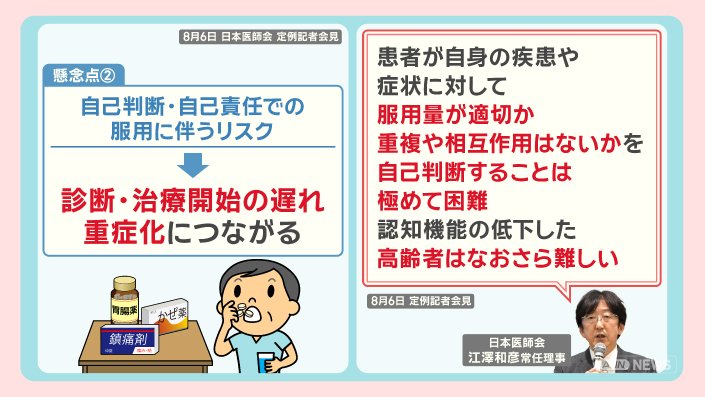

懸念点2つ目です。

自己判断・自己責任での服用に伴うリスクです。

日本医師会は、診断・治療開始の遅れ、重症化につながるとしています。

「患者が、自身の疾患や症状に対して、服用量が適切か、重複や相互作用はないかを自己判断することは極めて困難。認知機能の低下した高齢者は、なおさら難しい」と話しています。

骨太の方針では、

●必要な受診の確保

●子どもや慢性疾患を抱える人、低所得の人への配慮

を盛り込んでいます。

フランスの場合を見てみます。

フランスでは、医薬品の種類に応じて、患者の負担割合を5段階に分けています。

負担の高い順に、全額負担、8. 5割負担、7割負担、3. 5割負担、負担なしとなっています。

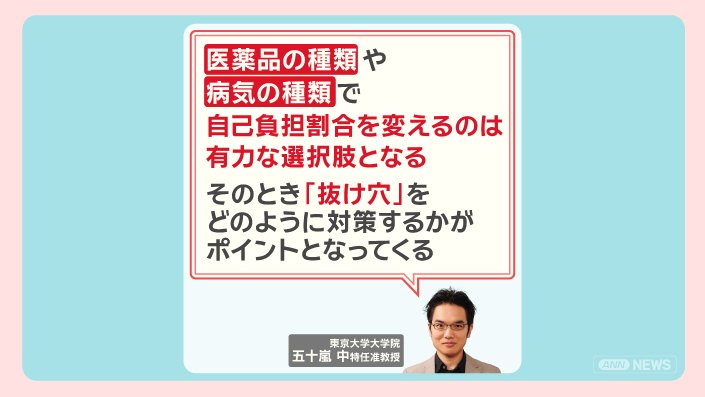

東京大学大学院の五十嵐特任准教授によると、

●7割と負担が高いのは、かぜ薬や胃腸薬などです。

●高血圧の治療薬や心臓病の治療薬などは、3. 5割負担。

●がんの治療薬や糖尿病の治療薬などは、負担なしです。

「医薬品の種類や病気の種類で自己負担割合を変えるのは、有力な選択肢となる。そのとき『抜け穴』をどのように対策するかが、ポイントとなってくる」

『抜け穴』というのは、例えば、『自己負担割合を下げるために本来とは違う病名をつける』『あえて、市販薬が存在しない薬を処方して、保険内にとどめる』などが考えられるといいます。

負担の割合を都度変えるとなると、そういった所までどう対策するかが求められるということです。

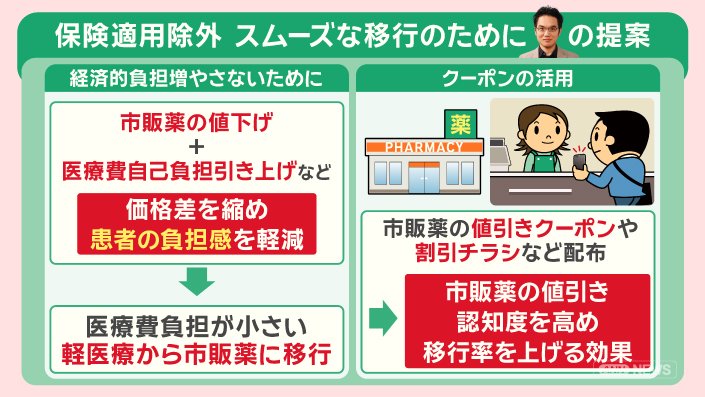

■どう移行する?患者の負担感軽減策など医師が提案

OTC類似薬から市販薬へ移行するための、五十嵐特任准教授の提案です。

1つ目は、患者の経済的負担を増やさないために、市販薬の値下げと医療費の自己負担額の引き上げなどで、価格の差を縮め、患者の負担感を軽減します。

そして、医療費負担の小さい、軽い医療から市販薬へ移行するのが良いのではないかということです。

五十嵐特任准教授の提案2つ目は、クーポンの活用です。

市販薬の値引きクーポンや割引チラシなどを配布することで、市販薬の値引きの認知度を高めて、移行率を上げる効果が期待できるといいます。

五十嵐特任准教授の提案3つ目は、患者を不安にさせないために、医師から市販薬を薦めてもらうことです。

この時、医師には『指示料』のようなインセンティブを設けることで、医師側からの不満も軽減されるのではないかということです。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年9月2日放送分より)