ミニストップは、店内調理のおにぎりなどの消費期限偽装をめぐり、全国25店舗で不正が確認されたと発表した。

「改めて、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」(ミニストップ 堀田昌嗣社長、以下同)

全国25の店舗で、商品の消費期限の偽装が判明したと発表したミニストップ。今年6月、一部の店舗で消費期限が記載されたラベルが2枚貼られている商品が見つかり、1786店舗全店で調査を開始した。

「ラベルの発行時間と枚数、時間帯別の販売個数および廃棄個数を照合して、その数字が合わないラベルが多く出されている等々の不審と思われる事象を検出しました」

偽装が確認されたのは、おにぎりや手作り弁当、総菜。消費期限のラベルを、店内で調理してからすぐに貼るべきところを、2〜4時間経ってから貼って販売時間を延長したケース。一度売り場に陳列した商品に、消費期限が延長されたラベルを貼り替えるケースもあったという。

不正は約3年前から行われ、中には最大で14時間消費期限を延長していた店舗もあった。今回、不正があった店舗の商品を食べた客2人が体調不良を訴えており、そのうち1人は、14時間の延長を行った店舗の商品を食べていた。

偽装が起きてしまった背景について、堀田社長は次のように述べた。

「商品のいわゆる廃棄ロス。店舗の経費を少なくしたいという目的で行われてしまったのが1つ。もう1つはおにぎりを作っている従業員が判断していることが多いが『手が空く時間帯に事前に作ってしまった』と」

また、近年は複数店舗を経営するオーナーも増加しており、組織が大きくなることで目が行き届かなくなっているという環境的な要因も考えられると説明している。

調査によって、同時多発的に同様の偽装が行われていることが明らかになった今回の事案。本部からの指示や、オーナーや店長同士での手口の共有はなかったのだろうか。

「組織で何かを指示していることはないと思う。隣同士で何か連絡をし合っているとか、 『あの店もやっているからこの店も』ということの質問だと思うが、それは現場のヒアリング調査では出てきておりませんので、おにぎりを毎日作ってくださっている従業員が、自分の判断でしてしまったという要因が非常に多くございます」

ミニストップは再発防止策として、マニュアル通りに製造されているかを確認する厨房内カメラの新設などを進める方針だが、販売再開の見通しは立っていないとしている。

企業不正はなぜ起きる?

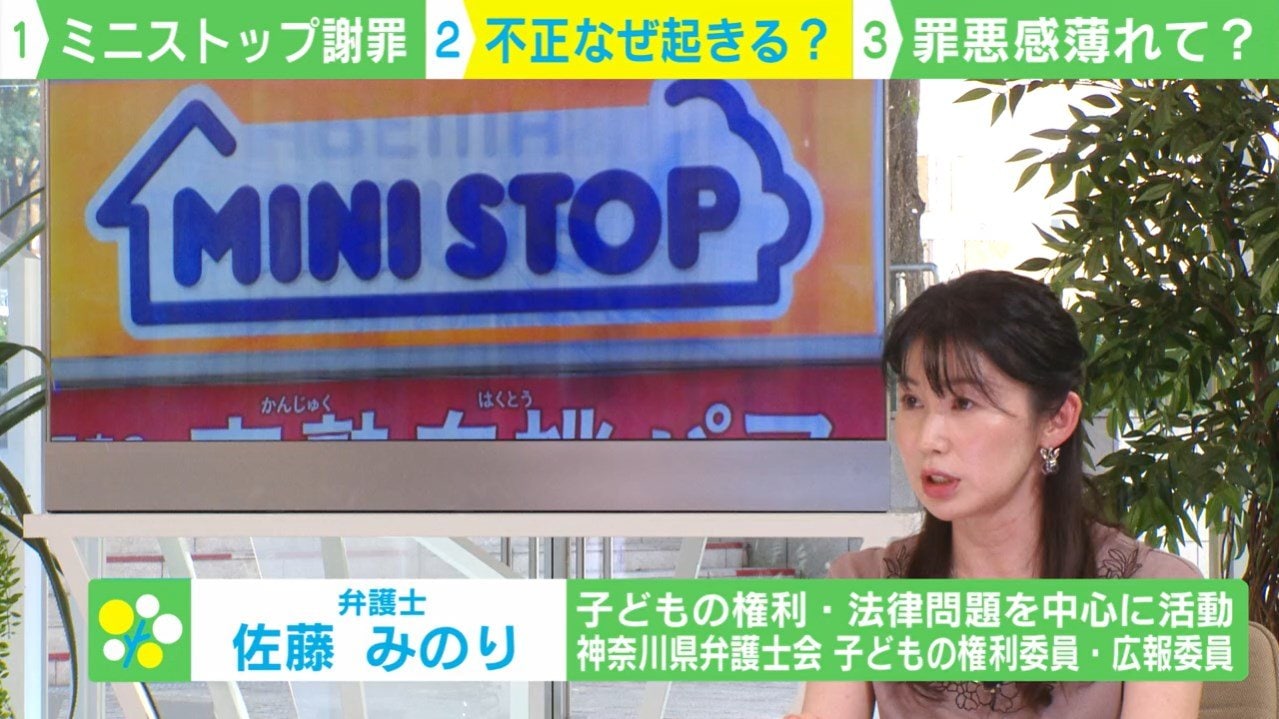

なぜ、企業不正は起きてしまうのか。ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーターで弁護士の佐藤みのり氏は、このような見解を示す。

「不正が起きるには必ず理由がある。今回については『もったいない』ということや、経済的な面が一番大きな理由になっていると思う」(佐藤氏、以下同)

ミニストップの再発防止策については次のように述べる。

「誰か1人が不正をしだしたときに、その不正を『このぐらいならいいかな』と思ってやってしまう。そこから周りの人が『みんなもやっているからいいかな』と思ってやってしまう。不正をしていることがよいことという意識が従業員の中で芽生え始めてしまうと、そこの店では当たり前のことになってしまって、不正が表に出にくい。そういう中での再発防止策としては、内部通報をしやすくして、その組織の論理に染められていない人が『これはまずい』と気づいたときに上に相談できる体制を整えることが大事」

もし、職場で不正を見つけたり気づいたりしたときはどうすればよいのか。

「身近な上司が本当に信頼できる人であれば、その人にあげていくというのが一番いいと思うが、中にはその上司が悪いことをしていたり、その人のパーソナリティによって受け入れてくれない人もいる。そうなるともっと上の人がいればその人に言うべきだが、小さな会社だと相談する相手がいないこともあるので、国に出そうという人もいれば、メディア・SNSで書き込む人もいる。SNSで書かれてしまうと会社としても嬉しいことではないので、だからこそ会社の中に内部通報の窓口を設けておいて、そこに相談してもらうほうが会社全体をよくしていける」

(『ABEMAヒルズ』より)