台風15号の影響で、冠水が相次いでいます。関東に近づくなか、いつどうやって避難すればいいのか。命を守る“避難術”を専門家に聞きました。

台風15号 迫る大雨

4日午後2時、千葉県にワイパーが追い付かないほどの激しい雨が降ります。

そして朝には、東京・江東区にもアスファルトをたたく猛烈な雨が。

千葉県旭市付近と東京・江東区付近には1時間におよそ100ミリの雨が降ったとして、「記録的短時間大雨情報」が出されました。

「記録的短時間大雨情報」は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨が降った時に気象庁が発表するものですが、今年に入り、その回数は首都圏だけでもすでに50回近くに。雨の降り方が変わってきています。

数年に一度の大雨に襲われた都市部は、排水が追い付かず各地で冠水。商業施設の中にも水が迫ります。

都市型水害のリスクが高まるなか、台風15号が日本列島を横断する見込みです。首都圏にも活発な雨雲を伴って接近し、災害級の大雨になる恐れがあります。

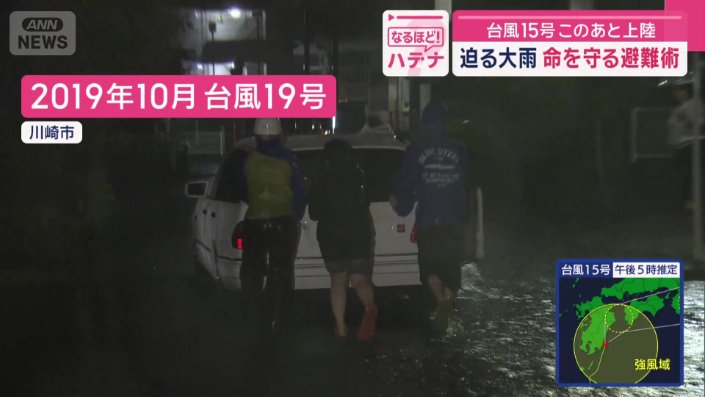

2019年、関東に台風が直撃した時には、多摩川の支流が氾濫し、周囲の住宅街は水であふれました。

動かなくなったのでしょうか、車を押しています。冠水した道を歩いて避難する人の姿もありました。

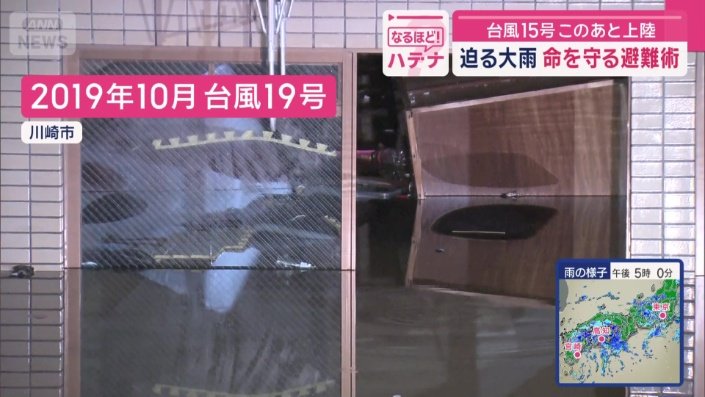

水はガラスを突き破り、マンションの1階部分にも押し寄せていました。

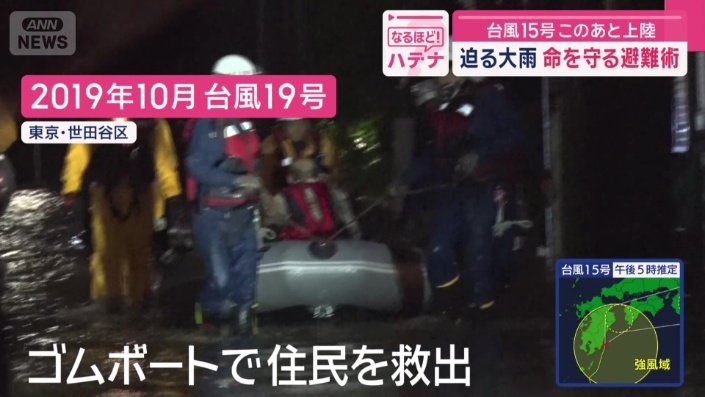

さらに、東京・世田谷区の住宅街も冠水。ゴムボートが出動する事態になりました。

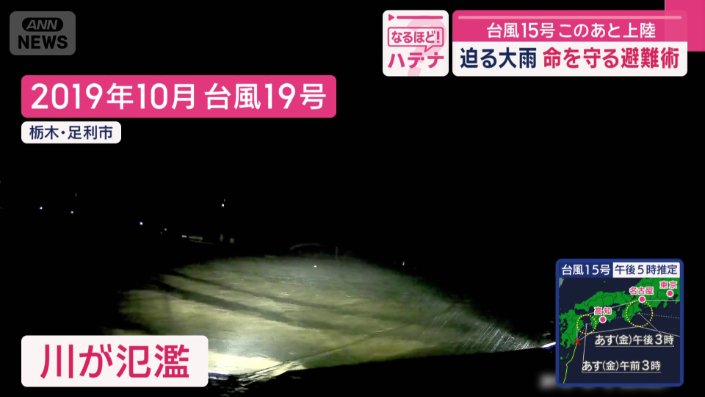

この台風19号が接近した時、栃木県で避難所に向かっていた車が捉えた映像です。

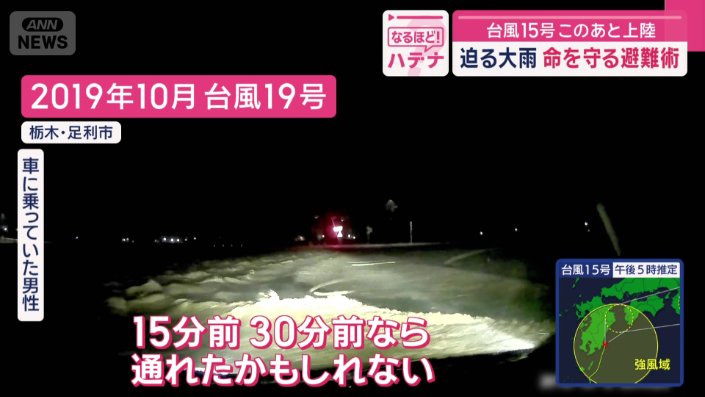

出発直後、横殴りの激しい雨が降っていますが、路面は見えています。その1分後、目の前には冠水した道路。もうアスファルトは見えなくなっていました。そして濁流にのまれ、車は動かなくなりました。近くで川が氾濫したのです。

「ここら辺から落ちた。脱輪して斜めに落ちた」

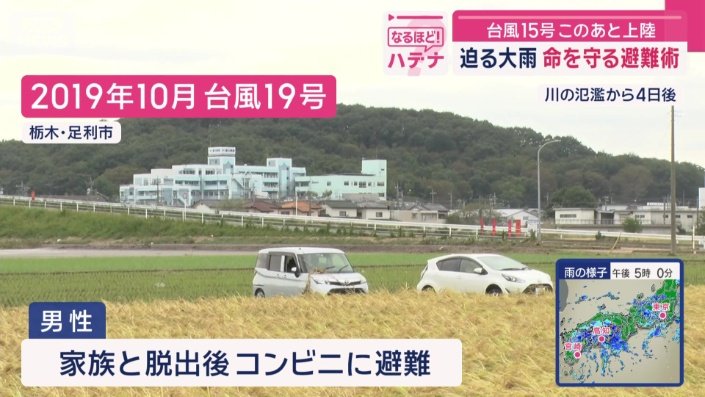

男性と家族は歩いて近くのコンビニに逃げて、九死に一生を得たといいます。しかし、避難のタイミングを後悔していました。

「時間の差。15分前、30分前なら通れたかもしれない」

では、台風が刻一刻と迫るなか、どのタイミングで避難すればいいのでしょうか?

命を守る避難術

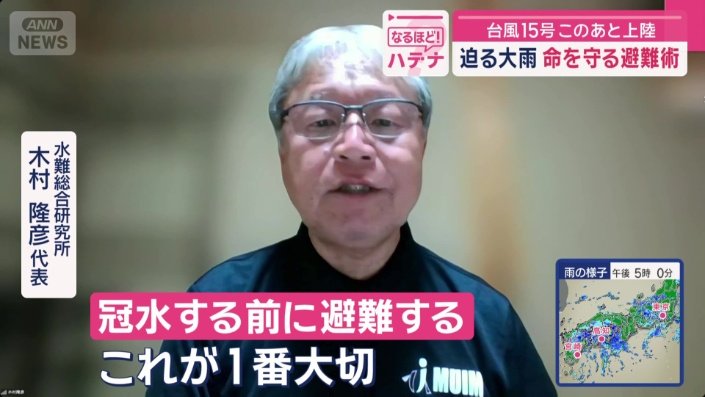

水災害について研究・情報発信を行っている水難総合研究所の木村隆彦代表に聞きました。

「まずは安全な避難を考えれば、『冠水する前に避難する』。これが一番大切」

大雨の影響で道路などが水で覆われてしまう「冠水」。発生してからでは、避難することが困難になるといいます。

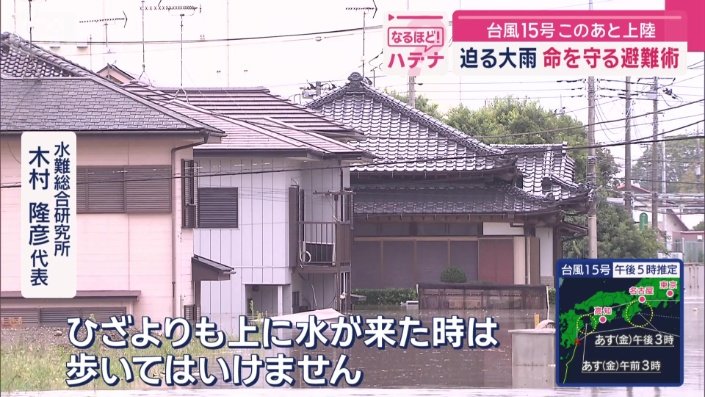

「人が水の中を歩ける水深、水の深さっていうのは、自分のひざよりも下の時。ひざよりも上に水が来た時は、歩いてはいけません」

ポイントは、水の深さがひざよりも上か、下か。

水がひざより下の深さで歩く様子です。少しずつですが、前に進めています。しかし、ひざよりも上、腰の辺りまで深くなると…前に進むことができずに、押し返されて後ろに倒れてしまいました。

また、川を利用して流れが強い冠水を徒歩で避難する実験では…横向きで歩きますが、途中で流れに押されて倒れてしまいました。

水の流れが強い状況では、たとえ水深がひざより下であっても、徒歩での避難は危険だといいます。

「少しの水の流れであっても、その流れによって押し倒される。その流れに負けてしまう。そういう危険があります」

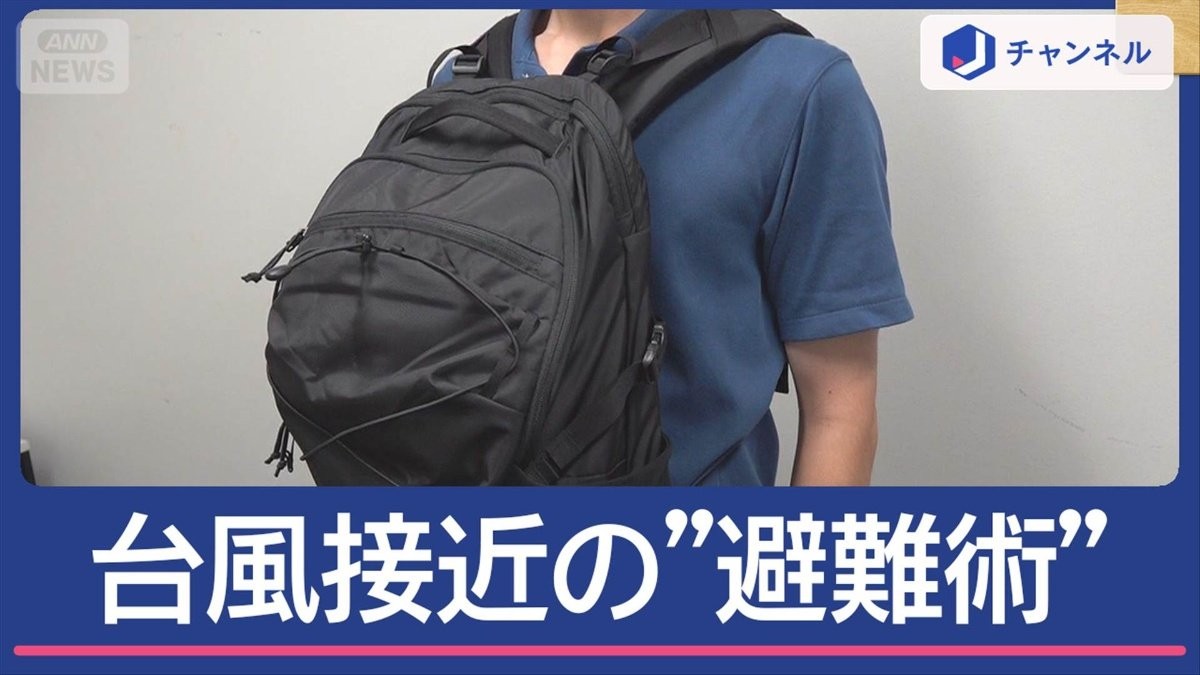

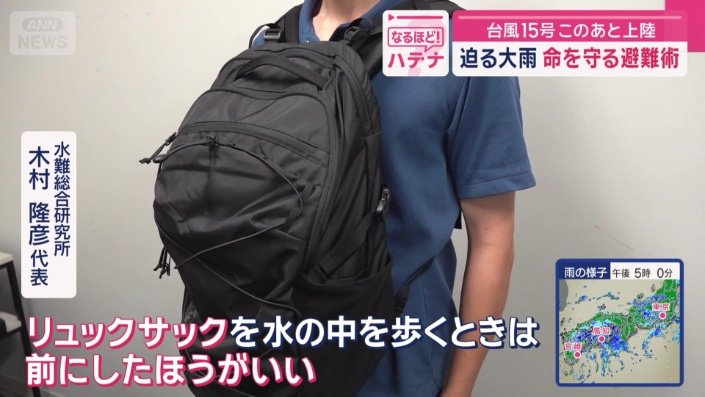

冠水のなかでは、危険を伴う徒歩避難。命を守るため、リュックの背負い方にもっと良い方法がありました。

“避難リュック”の背負い方

台風15号が迫り、記録的な大雨が続く4日。冠水も発生しています。

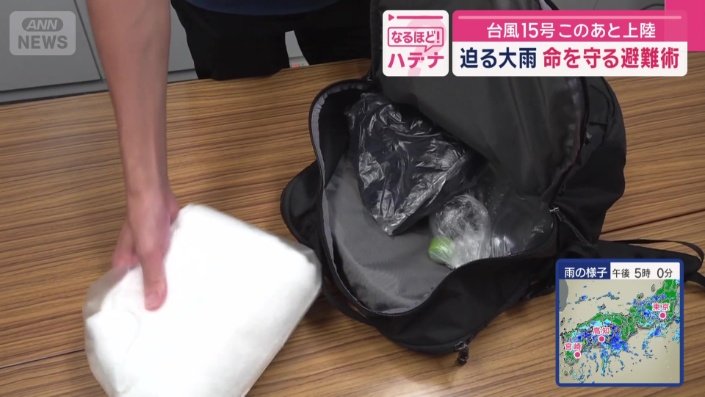

危険が伴う大雨のなかの避難。専門家が推奨するのは、荷物をリュックに詰めることです。そこにも、身を守るためのポイントがありました。

「着替え、タオル、食べ物、そういうものをすべてポリ袋、ナイロン袋などに入れて、リュックサックに詰める。ナイロン袋やポリ袋の中は空気がいっぱいたまっている。その空気をリュックサックに詰めたのと同じこと。リュックサックを、水の中を歩く時は前にしたほうがいい」

リュックにものを詰めることによって、浮輪のような役割を果たすといいます。

また、車での避難は危険を伴うと警鐘を鳴らします。

「誰も濡れたくないから車で避難しようという考えに行きつくことも多い。(車の)ドアの一番下から水深が20センチ〜30センチとたまってくれば、自分の力で開けることができなくなる」

冠水が起きてしまってからでは、避難することにも危険が伴うため、事前の情報収集が重要になります。

「天気予報などであらかじめ、この地域ではどれくらいの雨が降るという予報を出している。その予報を軽くみないということ。『これは大変だ』『すぐに避難しなければ』とまず思う。命を守るということは、そういうことが大切」