小泉進次郎農水大臣が就任早々に打ち出した随意契約による備蓄米の販売以降、コメの高騰は落ち着きを見せた。政府はこれまでの方針から転換し、コメの増産へと舵を切るなど、コメ価格の生産量・価格の安定を目指している。ただ生産現場では、価格が大きく下がってしまうことへの懸念もあり、またコメ農家の高齢化や減少に歯止めがかからず、今後の日本の食に対する不安の声も止まらない。「ABEMA Prime」では「令和の米騒動」と呼ばれた2024年当時に農水副大臣を務めていた自民党・鈴木憲和復興副大臣や現役コメ農家とともに、日本の水田産業の実態と今後の見通しを議論した。

■「令和の米騒動」政府は何ができたのか

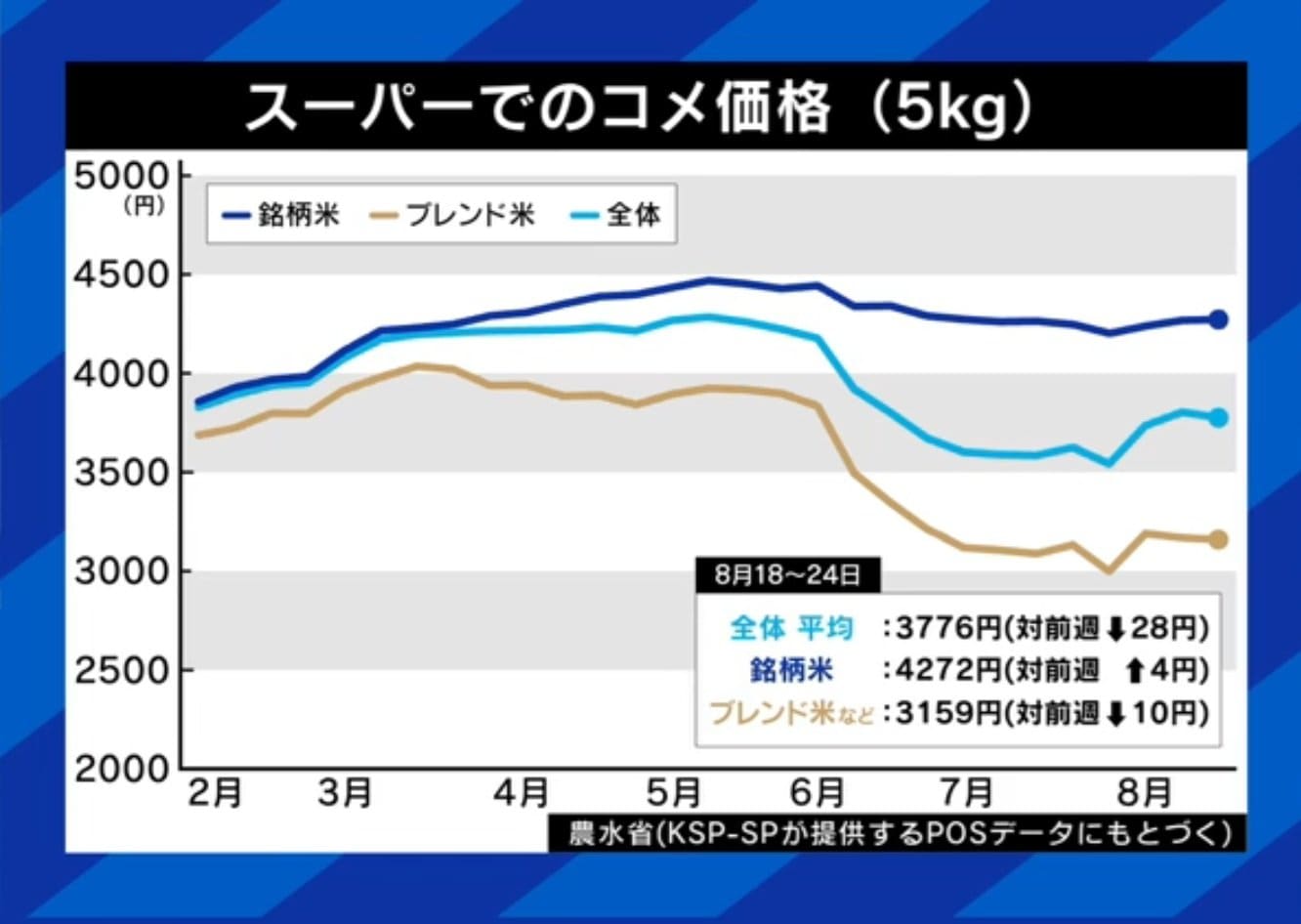

先月から新米の販売がスタートし、銘柄米5キロの平均価格は4272円。有名ブランド米であれば6000円台や7000円台後半で流通している。一方で価格が抑えられた備蓄米は発送の遅れもあり、8月末に期限を迎えた30万トンの中、10万トン程度しか売れていない。全体では5キロ3700キロ前後で推移している現状をどう見るか。鈴木氏は「ブランド米で高いものでも売れている事実がある。生産者の立場からすれば、やはり消費者価格で5キロ3500円ぐらいないと、日本全体のコメ生産を支えるのは難しいのではないか」と語る。

鈴木氏は、2024年の「令和の米騒動」当時に農水副大臣を務めていた時の反省を込めて、備蓄米放出のタイミングは遅かったと振り返る。「去年の夏の段階で、業務用の安い価格帯向けに備蓄米の放出ができないかと検討はしていた。結果として実際に出すところまで行かず、米価の急激な高騰を招いたことは、本当に真摯に反省している。去年の春先から、安い価格でコメが手に入らなくなっていた。だから外食大手は輸入に踏み切った。そこを備蓄米で埋めてあげれば、一般消費者に回るコメの圧力が減り、これほど米価が跳ね上がることはなかったのではないか。あの時点で備蓄米を出せなかったのは国のミスだ」。

小泉農水大臣となり、随意契約による備蓄米放出がスタート。さらに「備蓄米の販売価格を5キロ2000円に」というメッセージを発信しインパクトを与えたが、これには生産現場の動揺も走った。鈴木氏は「生産者目線で言うと、2000円という価格を見てしまうと、かなり大規模な農家ならまだしも普通の規模の農家からすれば、とても再生産可能な価格ではない。みなさんが大変不安になったという意味では、メリット・デメリットがあった」と指摘した。

■コメ農家の高齢化→減少 その先は

政府がコメ増産に方針転換を打ち出したこと以上に、コメ生産の現場は市場の動きをメッセージとして受け取り、既に動き出している。小泉農水大臣は7月、2025年産の主食用米の作付けは、前年比56万トン増の735万トンの見込みになると明らかにした。鈴木氏は「コメが難しいのは、『明日作ってね』と言われても明日から増産できず、マーケットメカニズムとして1年ちょっと遅れて働いてくる」と、2024年からコメの不足と価格高騰が見られ始めたことを受けて、現場独自の判断でも増産傾向にあったと分析する。

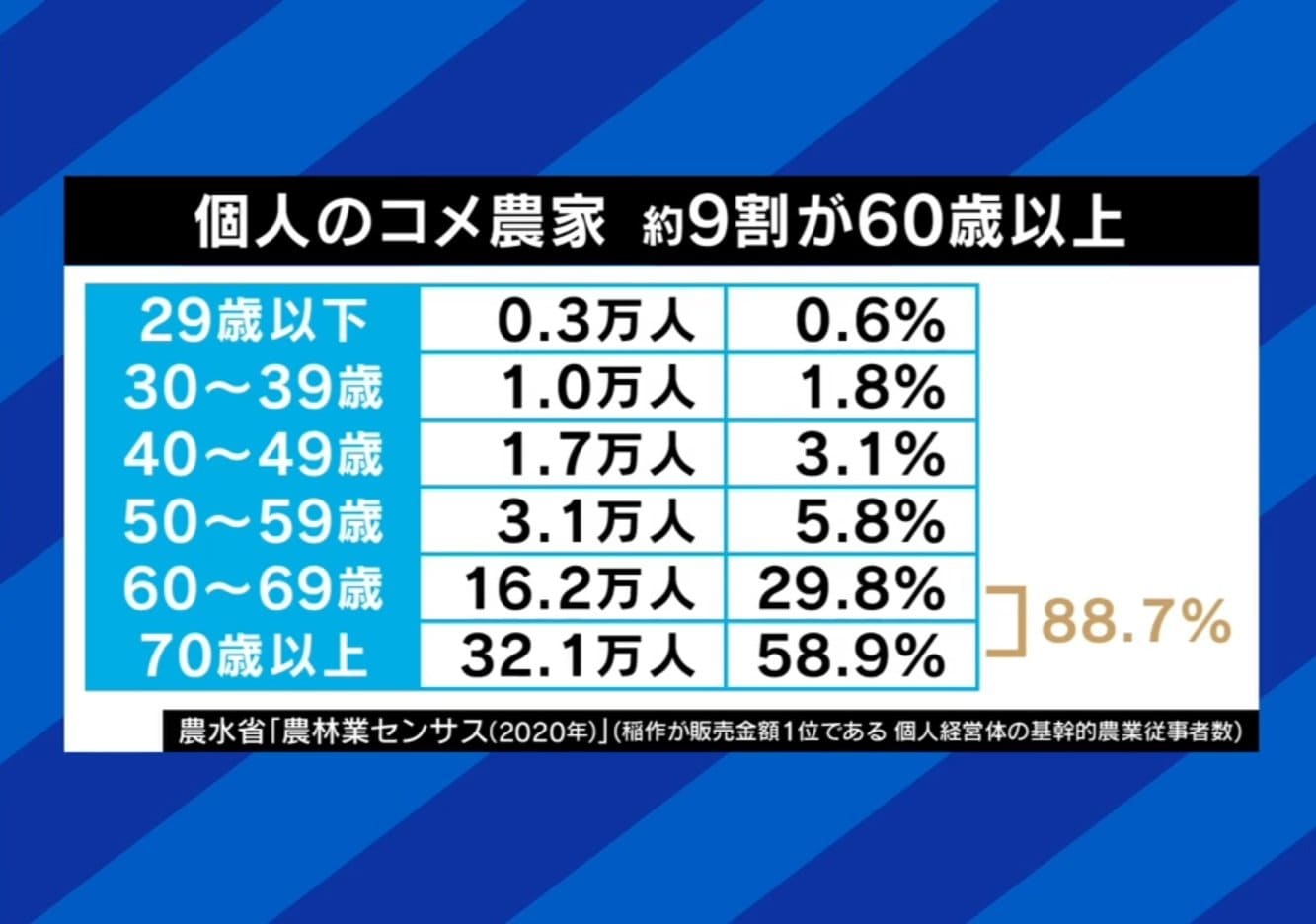

今後、さらにコメの増産を進めるに当たり、ぶつかるのは農家の高齢化や加速度的に進む減少だ。データでは、個人のコメ農家は約9割が60歳以上とも言われている。また数も40年前と比較すれば4分の1程度にあたる約70万だ。さらに規模を見ても、2ヘクタール未満という小規模農家が全体の約81%を占めている。

Uターン就職でコメ農家となり、利益率30%の「稼げる農家」として注目されている徳本修一氏は、日本のコメ農家が変わる時だと語る。「まさに今、日本の水田農業が過渡期に来ている。2ヘクタールの田んぼを1人や2人でやっているところもあるが、僕らは105ヘクタールを3人で回している。田植えをやめて、”乾田直播” 水を張ってない田んぼに種をまく稲作方法にしたり、いろいろなテクノロジーを使っているからだ。今、高齢化で農家が辞めることは、中長期で見たら産業としては成長するチャンスだ」。

徳本氏は日々「プレーヤーが多すぎる」と感じている。小規模農家の数が多いために、地域でもコンセンサスが取りづらく、話が前に進みづらい。「今、コメ農家の集積は日本農業の一丁目一番地。全国に400万人の農家、230万ヘクタールという田んぼがあるが、地域でもいろいろな意見がありすぎてまとまらない」。細々と続けている農家が減り、集約して大規模化、効率化が進むことで事態は好転するという見立てだ。

手応えは十分にあるという。「これからも産業政策として間違いなく生産性は高めていかないといけない。僕らは1キロ120〜130円で玄米を作れている。それで今みたいな米価であればとても儲かるし、円が下がったとしても輸出で十分戦っていける。クオリティに関しても基本、問題はない。もちろんトップブランドと比べれば劣るかも知れないが、基本的な流通に対しては海外米と比べても勝てるクオリティで作れている」。

その上で、田んぼの集積や最新技術の導入は急務だと訴える。「僕は中山間地でやっているが、どんどん手放す田んぼが出てきていて、もう受け入れられないほどだ。本当に集積して基盤整備をしないとどこかで沈没する。5年後、10年後を考えてどんどん現場が働かないと、中長期で見たら日本の生産は絶対に落ち込んでしまう」。 (『ABEMA Prime』より)