会社が社員の奨学金を代理返還する「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」。実際の利用者に話を聞いた。

会社で事務の仕事をしているAさんは、大学時代に日本学生支援機構の貸与型奨学金を利用し、社会人になってからは毎月2万5000円ほどを返していた。しかし現在は「全額会社が出してくれています」と語る。

実はAさんの職場では春から、この機構の代理返還制度を導入した。この制度では、企業が社員の代わりに貸与奨学金の返還額の一部または全額を、日本学生支援機構に直接送金する。

「下手にお給料を上げられるよりずっと良い。実質的に使えるお金が、ひと月あたり2万5000円増えている」(事務職のAさん、以下同)

日本学生支援機構は2021年4月からこの制度を開始していて、特に近年は導入企業数と利用者数が急増。2025年度は6月末までの時点で、いずれも前年度の数を上回っている。

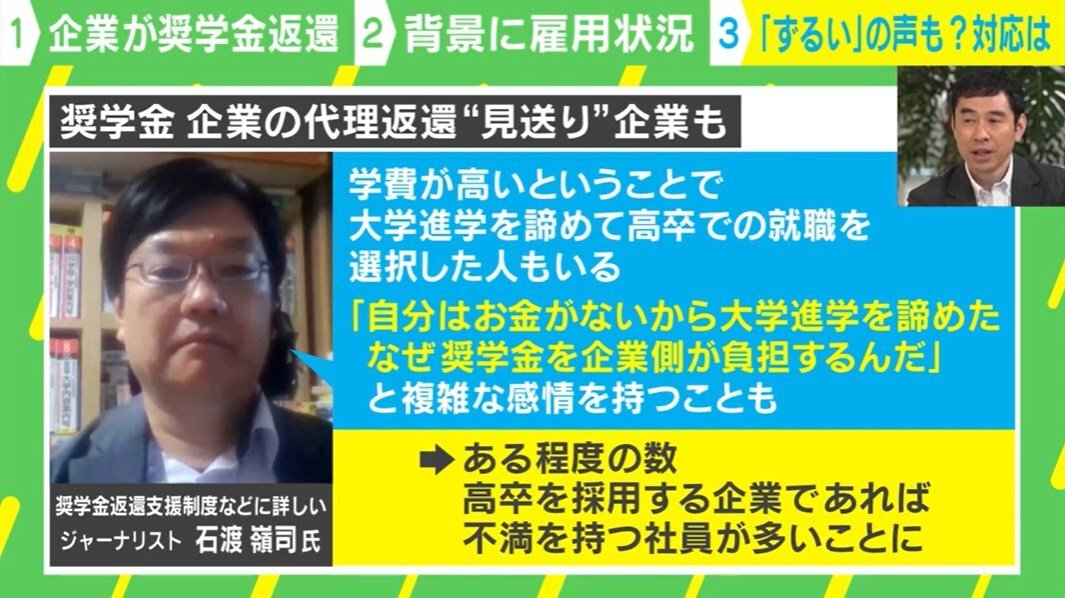

この背景には、何があるのか。奨学金や就職事情に詳しい、ジャーナリストの石渡嶺司氏に聞いた。

「代理返還制度が始まった結果、企業からすれば給与として法人税に損金算入が可能となる。企業側としては非常に税制上のメリットが大きいことが挙げられる」(ジャーナリスト・石渡嶺司氏、以下同)

また、支援する対象の社員が限定されていて導入しやすい点と、学生に対してアピールしやすい点も考えられると話す。

「企業によって新卒やある年次以降の社員だけを対象にするという方法と、奨学金返還を続けている社員全員を対象とする方法など、やり方はいくつかあるものの対象は限定される。つまり企業からすれば、奨学金返還支援制度を導入しても給料引き上げに比べれば大掛かりなものにはならない。また、学生はいま半分くらいが奨学金を利用しているため、学生に対してもアピールしやすい」

出世・退職後の会社への返還は?

一方で、制度を利用する従業員から「出世したときに会社に返さなければならないのか?」という疑問の声があがったケースも見られた。

スーパーマーケット・チェーン「株式会社ベルク」では、奨学金の代理返還分を会社からの「貸与」と受け止めている従業員がいたという。会社側は、代理返還分を従業員が返す義務を負うことはなく、従業員が退職した場合でも、代理返還分の額の支払いは要求されないことを説明したという。

石渡氏は、制度が“企業の福利厚生”にあたることを強調する。

「もらうものをもらってから、奨学金返還支援制度の上限額に到達してから退職する社員も当然いる。この奨学金返還制度は、福利厚生の一環で、社員が途中で退職したとしても、福利厚生の分について『辞めるなら返せ』とは言えない」

制度を導入する企業はこれからも増えていくと、石渡氏は見込んでいる。

「学生有利の売り手市場は、今後も長く続きそうで、企業は採用でかなり苦労するだろう。その際に、アピールできるポイントの一つとして、奨学金返還の支援制度は大きなものになる。今後も導入企業が相次いでいく、また一度この制度を導入した企業でも、上限額を増やしていくような状況が、今後も続きそうだ」

「ずるい…」返還後の人からは不満の声も

一方で、すでに支払いを終えた人などにとっては不公平との声もあり、この点に配慮し導入を見送った企業もあるという。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』コメンテーターで、第一生命経済研究所の永濱利廣氏は、次のように述べる。

「すでに入社されている方にも代理返還による支援を適用するなど、不公平感をやわらげる方法を取るのも一つの案。(企業にとっては負担が増えるが)税制の優遇もあり、人材確保の面でのメリットが上回れば、“出しがい”もあるのではないか」(永濱利廣氏)

(『ABEMAヒルズ』より)