三菱商事が洋上風力発電計画からの撤退を発表し、物議を醸している。再生可能エネルギーを推進する政府の肝いり案件で、2021年に三菱商事を中心とする企業連合が落札。2028年以降、順次運転を始める予定だった。しかし2025年2月、採算が合わず522億円の損失計上を発表した。さらに今回の撤退表明で、国に保証金の200億円を支払うことになる。

洋上風力発電からの撤退は、海外でも相次いでいる。2023年には洋上風力発電最大手のオーステッド社が、米ニュージャージー州沖での2件のプロジェクトから撤退を表明。それ以降、イギリスやスペイン、ポルトガルで大手事業者が相次いで撤退を発表した。いずれも理由は不採算だ。SNSでは「再エネの限界が見えてきた」と不安視する声もある。『ABEMA Prime』では、専門家に再エネ事業の見直しを聞いた。

■巨額を保証金まで払ってでも三菱商事が撤退したことの意味は

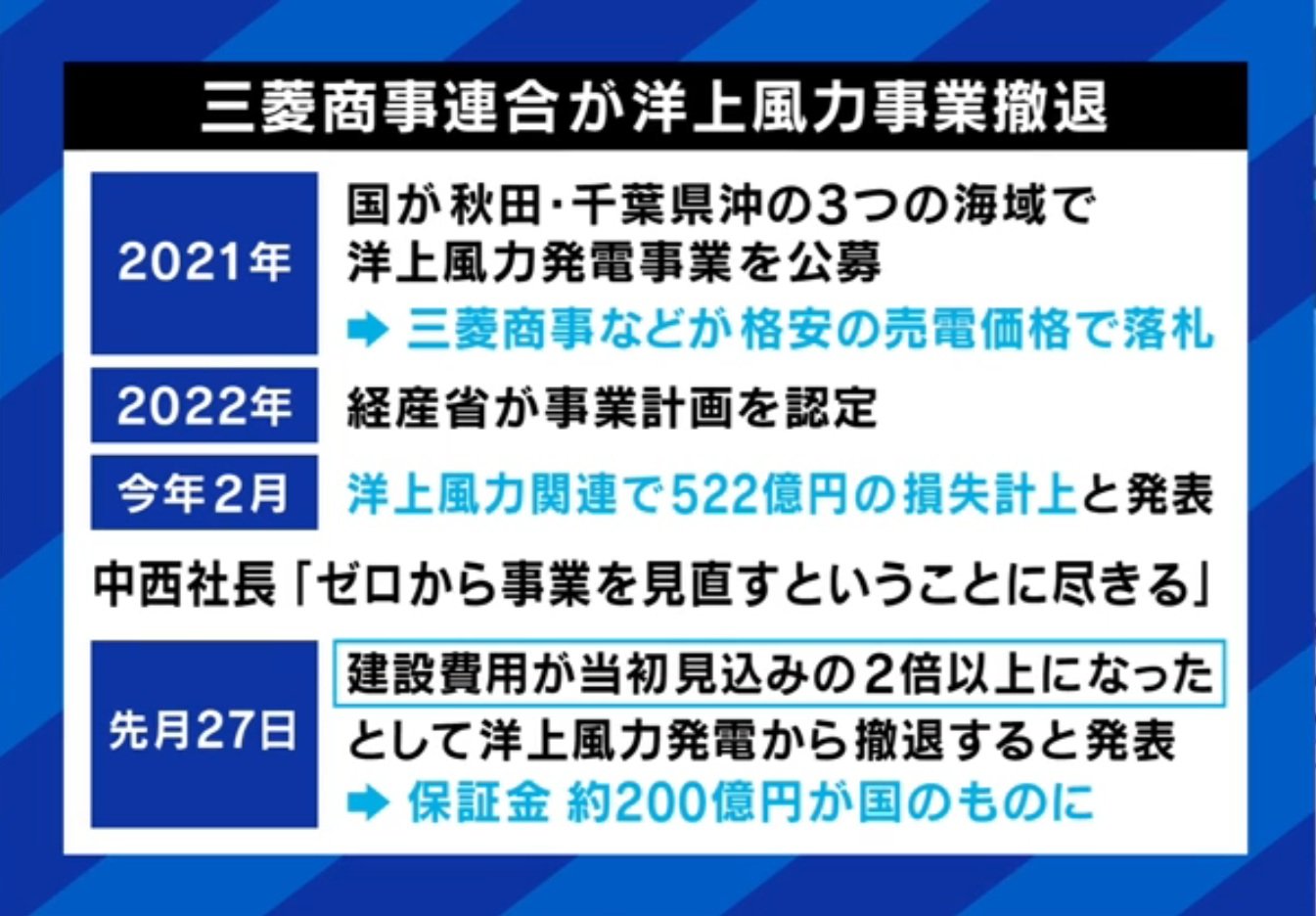

洋上風力事業の経緯を振り返ると、2021年に国が秋田・千葉県沖の3つの海域で公募し、三菱商事などが格安の売電価格で落札したことから始まる。2022年に経産省が事業計画を認定したが、2025年2月に洋上風力関連で522億円の損失計上をしたと発表。中西勝也社長は「ゼロから事業を見直すということに尽きる」と発言した。そして8月27日、建設費用が当初見込みの2倍以上になったとして洋上風力発電から撤退すると発表。保証金約200億円が国のものになる。

ESG投資やサステナビリティ経営の専門家であるニューラルCEOの夫馬賢治氏は、日本は洋上風力発電を進めるべきだと考える。「今回の記者会見で、三菱商事は融資も受けていないと判明した。『無理だな』とわかっていながら、ずるずるとここまで来てしまったといことだ。『三菱商事がやってくれる』とプレッシャーがあった中での撤退には、地元関係者も非常にガッカリしている」。

日本が洋上風力に参入したのは、「ヨーロッパで先行していたものを挽回したい」との思いからで、「もともと日本には風力発電の技術があり、強いメーカーもいた。しかし、彼らは『日本政府の支援がなかったから、競争に勝てなかった』と恨み節を言っている。その状況から、日本はもう一度、技術立国を目指した」と説明する。

その上で、「日本国内に案件がないと、技術開発も設備投資も進まないため、政府が旗印を掲げたプロジェクトだった。これがなくなると、『技術開発すらしないのか』となるため、どう守るのかが重要だ。普通のゼネコンでもそうだが、普通に入札して取ったものを『採算が合わないからやめる』はない」と語る。

NPO「国際環境経済研究所」所長の山本隆三氏は、日本では洋上風力は不向きで、安定供給できる火力発電を進めるべきだと考える。「プーチン大統領のウクライナ侵攻で、欧米や日本がロシア産の化石エネルギーを買わなくなった。その結果、天然ガスや石炭の価格が爆上がりした。日本では電気の3割を石炭で作っているが、石炭は約10倍になった。ヨーロッパはもっと上がった」。

加えて「資材価格もインフレで爆上がりした」ことも要因で、「欧米では洋上風力の資材価格が、約4割上がったと言われている。当初見込んだ投資額から4割増えるとなると、いろんな会社が撤退する。『なぜ洋上風力だけやめるのか』と言うが、洋上風力はコンクリートやセメントを使うため、発電量あたりの資材の使用量が、実は電源設備で一番多い」と解説する。

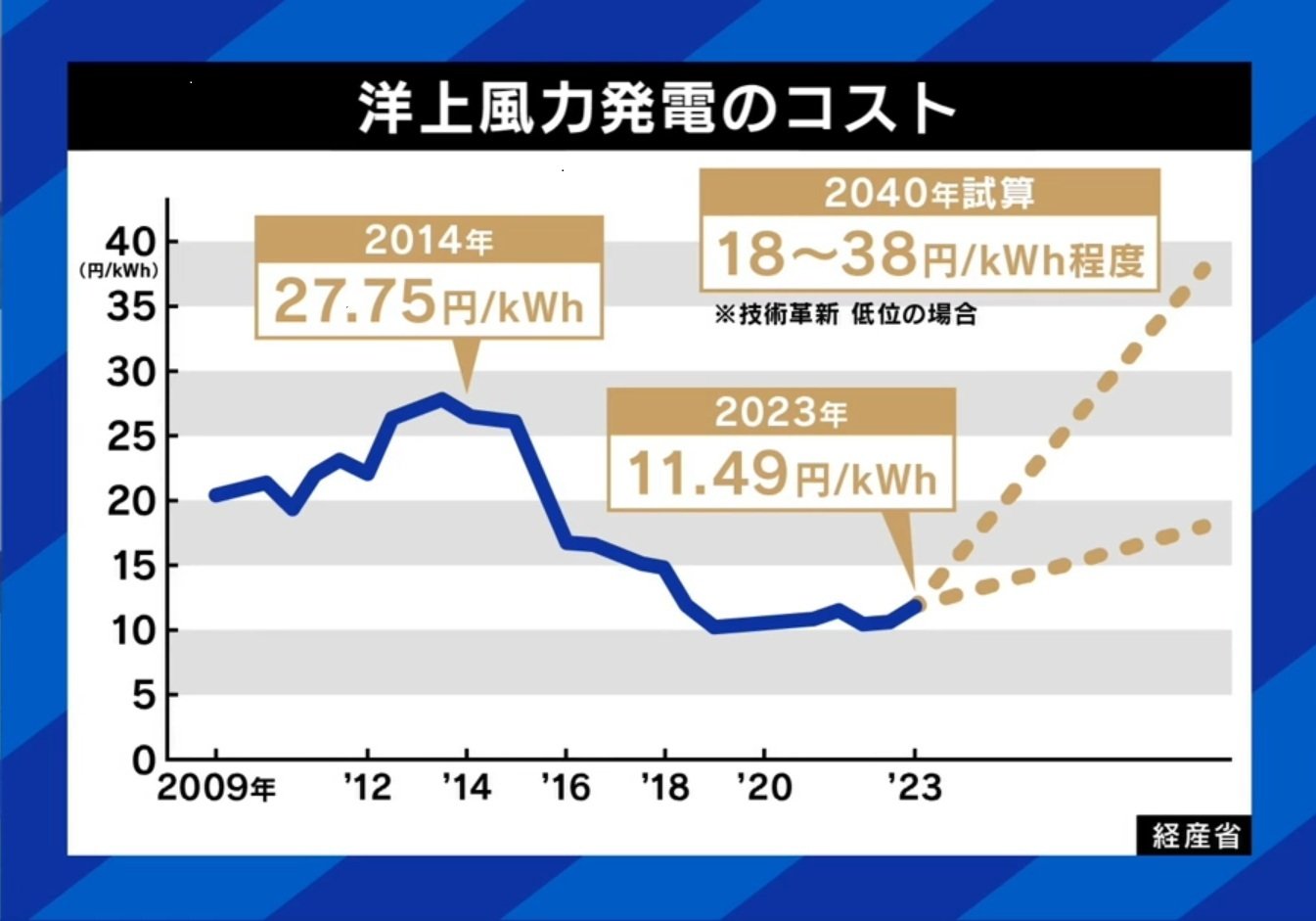

では、なぜ洋上風力発電を行う必要があるのか。「理由は『自給率の上昇』と、『温暖化対策のために二酸化炭素を出さないこと』だ。再エネの発電コストは、ほぼ初期投資額で決まる。洋上風力では、年間のメンテナンスコストは売電の2〜3割程度で、残りは投資に対するリターンだ。そのため、初期投資額が膨れるとどうにもならない。また、大量のセメントと鉄を使い、その際に大量の二酸化炭素を出しているため、再エネはエコではないとも言われている」。

再エネ普及をめぐっては、再生エネルギー賦課金の存在を無視できない。経済産業省の資料によると、2012年度には一般的な世帯の年間負担額が1056円だったが、2025年度は1万9104円に増加した。夫馬氏は「誰が負担するかの問題だ。賦課金は消費量に応じて均等で、いま一生懸命節約している人にも、大きな負担になっている。家庭も支えなければいけないため、エネルギーの補助金を出していくべきだ」と提言する。

ネット掲示板「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏は、「防衛費から出せばいいのではないか」と財源を練る。「日本の防衛費が5兆円ある。海外から火力発電の燃料が入らなくなったとき、国を維持する発電手法がないといけない。その研究費用は防衛費から出して、コスパが合うなら実用化する。研究開発は消費者のお金ではなく、国としてやるべきだ」。

■日本の再エネに勝機はあるのか?

山本氏は「よく『発電コストが下がっている』と言われるが、再エネには空間的・時間的費用がかかる。“空間的費用”は、秋田や青森沖など洋上風力で起こした電力を、東京などの消費地へ送る費用がかかる。“時間的費用”は、太陽光であれば夜間などがある」と説く。また、「火力発電も、二酸化炭素を出さない水素やアンモニアによるものが考えられる」と、既存技術の進化にも触れる。

費用面については、「コストが高いと電気代が上がるが、われわれはそんな高額を負担できるような経済環境にあるのか。選挙で過半数が『消費税を払いたくない』と言っている国で、電気代を上げられるのか」と疑問を投げかけつつ、「洋上風力では『日本には風が吹くところがある』と言われるが、イギリスと比べると半分ぐらいしか吹かない」とも話す。

日本政府は、将来的に「再エネ比率5割」を目指しているが、これには「実現は非常に厳しい」と見ている。「日本の自然条件や発電コストが、残念ながら欧米に比べると適していない。そこにインフレの影響で、資材価格が下がらず、発電コストが上がる状況が続いている。『国策だから』とはいえ、民間企業には株主も従業員も、取引先もいるため、明らかにもうからない事業は難しい」。

夫馬氏は、この問題は「産業政策を作るうえで、どこに市場性があるのか」につながるとする。「アメリカでは第2次トランプ政権が誕生して、化石燃料を掘る方針を示したが、ほとんど案件は出ず、まだ再エネと原発の方が進んでいる」。

具体的に「『日本はどこで産業政策の旗を揚げるか』といえば、火力発電は分が悪く、今回撤退した三菱商事も市場性と見通しがないからやらない。旗印を上げるうえで、洋上風力は選択肢の1つで、核融合もあり得る。ここは戦える余地があり、技術を作っていくべきだ」と提言する。

ひろゆき氏は「『発電したらいくら』という入札方法が間違っている。『この規模で発電効率がいいものを作り、一定基準を達成すればお金を出す』形が望ましい」とアドバイスする。「NASAは『10万キロ飛べるロケットをつくった会社にお金をあげる』とした。誰でもいいものを作った人にお金をあげればいい。いろんな会社が作って、より良いものを研究する」。

そして、「将来的に日本国内でエネルギーを作り出せないと、『円安の物価高で何もできない』という悪循環に入ってしまうため、研究開発にはお金を使うという思想になってもらった方がいい」と求めた。 (『ABEMA Prime』より)