子どもの「体験格差」が社会課題として注目される中、企業が体験を無料で提供する動きが広がっている。なぜ無料で行うのか。その背景や効果について専門家と考える。

そもそも「体験格差」とは、家庭の経済事情などで生まれる子どもの学校外での体験の機会の差のことだ。公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンの「子どもの『体験格差』実態調査」によると、世帯年収300万円未満の家庭の子どもの約3人に1人が、1年を通じて学校外の体験活動をしていないという。

こうした中、さまざまな事情がある家庭の子どもにイベント参加や工場見学など、幅広い体験の機会を作っている認定NPO法人フローレンスは2024年8月に、企業による無料体験を提供する「こども冒険バンク」の事業を始めた。

「格差」という言葉で表すことで、体験が少ないことに子育て世代が焦ったり、子どもに「自分は格差の下の存在だと思わせてしまう」という批判など、さまざまな意見がある。そうした声を、「こども冒険バンク」の事業責任者は「無条件に応援してもらえる子とそうでない子がいることは非常に重要なポイントだ」と語る。

「親御さんも基本的には応援してあげたいと思っている中で、収入や連れて行く時間がないこと、障害をお持ちの場合は受け入れ先にインフラがないことなどで、子どものやってみたいという気持ちが当たり前に応援してもらえる場合と、当たり前には応援してもらえない場合がある。これを私たちは『体験格差』と言っており、『こども冒険バンク』では子どもの気持ちを社会全体で応援していく仕組みを作っていきたいと考えている」(「こども冒険バンク」事業責任者・前田晃平氏、以下同)

こうした考えに賛同し“無料体験の提供”で協力した企業は27社(6月時点)に。2年目になり、企業が自主的に継続して次の体験を無料で提供してくれるケースが増えてきているという。

中には、トップダウンで体験提供が決まるところだけでなく、現場の社員の声がきっかけで提供に至ったという企業も…。

「支社から『うちはこういうのをやりたいんだ』と言ってもらい、会社として『こども冒険バンク』のプラットフォームに冒険を載せてくれて…という動きがあり大発見だった。現場の人たち一人一人、自分の仕事を社会課題解決に生かしたいと思ってくださっている方々がたくさんいて、そんな人たちの思いを吸い上げられる仕組みに、期せずしてなった」

では企業にとって、子どもたちに体験を無料で提供する“効果”や“メリット”はどんなところにあるのだろうか。慶應義塾大学教授で教育経済学者の中室牧子氏と考える。

企業側の“モチベ”とは

自身も体験格差を解消するプロジェクトに参画しているという中室氏は、以下のように考えを述べる。

「経済学の研究分野で使われる生活時間調査という統計を見ると、『勉強に対する時間投資』と『体験に対する時間投資』があり、体験への時間投資は子どもの学力向上や非認知能力を培う上で大切であることがわかってきた。子どもにとって体験は遊びではなく学びなので、ちゃんと社会で応援していくことが大事」(中室牧子氏、以下同)

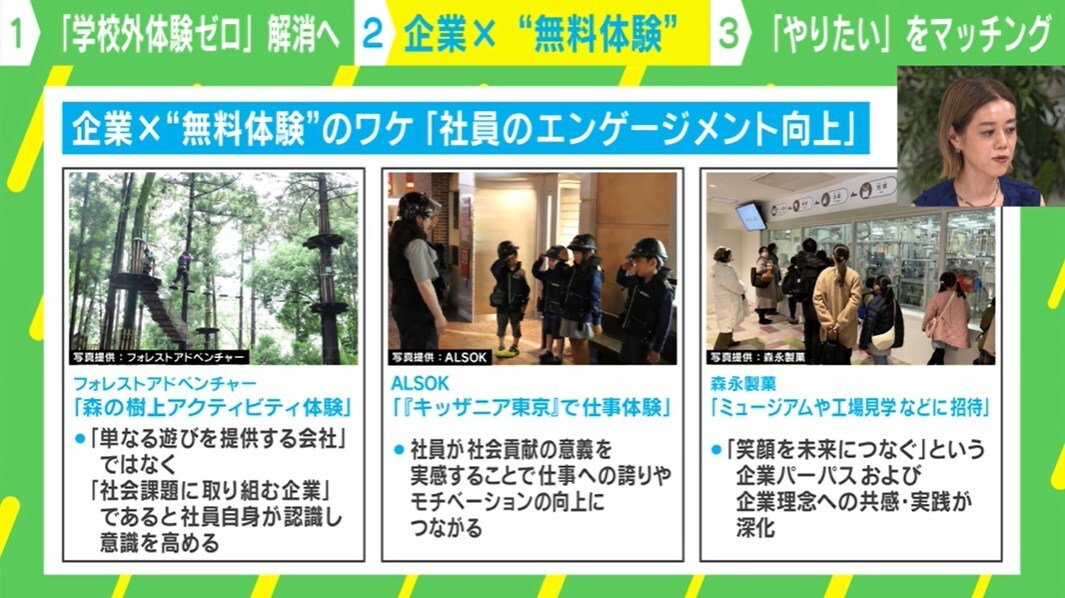

では企業側のモチベーションはどこにあるのだろうか。社会的意義や社会貢献の重視に加え、企業にとっての“効果”や“メリット”とは…「こども冒険バンク」に体験を無料で提供する11の企業は、以下の5点を挙げた。

1.企業・業種の認知度アップ 2.地域への貢献&価値向上 3.社員のエンゲージメント向上 4.新たな企画・商品開発 5.プラットフォームと協力する “相乗効果”

「3.社員のエンゲージメント向上」について中室氏は「心理学で、『内的モチベーション』という、自分の仕事に対する意欲が上がるかどうかを調べた研究がある。内的なモチベーションが上がる時は、社会への貢献をしていることを実感できた時だという。自分の仕事を通じて、特に子どもを通じて、社会や次世代に貢献しているということは、内的なモチベーションを高める上で重要なことではないだろうか」と述べた。

今後の課題は?

企業が外部団体と協力することで、「企業が提供する体験と子どもの『やりたい』を、よりマッチングしやすくなる効果もある」と中室氏は指摘する。一方で、「体験格差」解消に向け、どのような課題があるだろうか。

「企業の協力を得ることになるとどうしても都市部が中心になってしまうが、地方にもやはり体験格差の問題はある。どのように地方部に広げていくかは大事な問題だと思う」(中室牧子氏、以下同)

「また企業が提供する体験プログラムは、必ずしも教育としてストラクチャード(構造化)されたものだと言えない部分もあると思う。したがって教育活動として意味があるものに昇華させていくことも、今後、知恵を出し合ってやっていければよいのではないか」

(『ABEMAヒルズ』より)