出産後に発症する「産後うつ」。10〜15%、つまり10人に1人以上の女性に症状が現れるという。

産後うつは、本人への自傷行為や赤ちゃんを巻き込んだ深刻な事態を招く危険性がある。

埼玉県で今年1月、生後5カ月の長女を溺死させたとして殺人の罪に問われていた30歳の母親。8月、懲役3年の判決が言い渡された。

母親は「子どもを育てていけるのか、経済力や夫の育児に対する不安」などを抱き、産後うつと診断されていた。「娘とともに死のう」と川に入ったが、我に返り、119番通報して救助を要請するも赤ちゃんは助からなかった。

産後うつ。どうすれば防げるのだろうか。

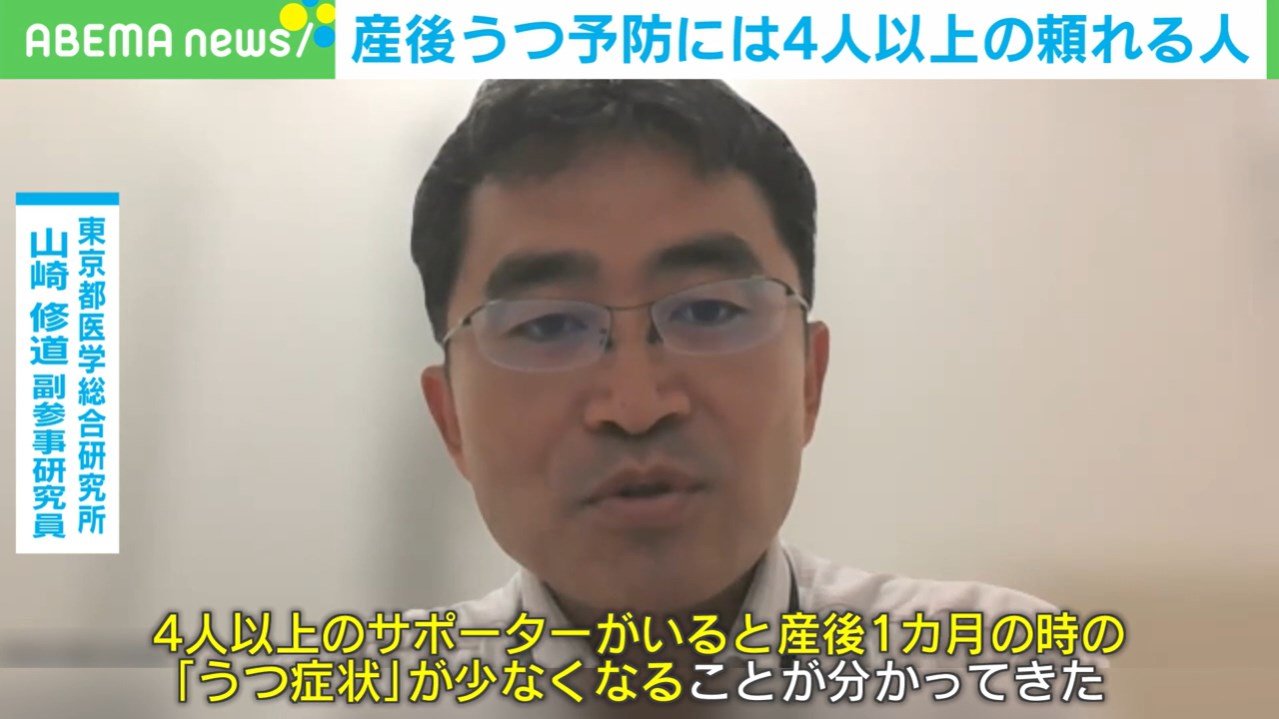

「4人以上のサポーターがいると、産後1カ月の時の『うつ症状』が少なくなることがわかってきた」(東京都医学総合研究所 山崎修道副参事研究員、以下同)

産後に「頼れる人」が4人以上いるとリスク減?

東京都医学総合研究所の研究チームが429人の初産の女性を対象にした調査で、産後に「頼れる人」が4人以上いると産後うつのリスクが減ることがわかった。

中でも、25歳以下の若い女性では頼れる人が6人以上いた場合に、はっきりとリスクが低下することもわかった。

「25歳以下の若いお母さんたちだと、東京の環境だと孤立しやすかったり、経済的な困難を抱えやすい」

では、4〜6人以上の頼れる人はどう確保すればいいのだろうか。

「まずはパートナーがひとり、そこに行政のサポートや地域のママ友のつながりなど、そういったものが多く必要になってくる。お母さんが地域の中で、ほかのお母さんたちとつながっていくような『面』で支えるようなサポートが特に25歳以下では対応が必要になってくる」

さらに、「妊娠中から、頼れる先を」作ることも重要だと訴えている。

「よく『SOS出しなさい』という話があるが、むしろ無理があって『うつ』になればなるほど人は助けを求められなくなる。妊娠期からきちんと関係性を作っておくことはとても大事」

ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーター、精神科医でスポーツメンタルアドバイザーの木村好珠氏は「周りに支え合う相手を作っておくことが大事」だという。

「うつのときは、1つのことしか考えられなかったり、動きたいのに動けない状態になってしまう。うつになると、余裕がなくなってイライラしてしまう人も多い。特に授乳や、子どもが幼いときは眠れないとか、そういうことがあると自分に余裕がなくなってしまう。そして子どもに当たってしまったら、またそれも自分を責めてしまう。そうすると、周りが『助けるよ』と言ったとしても、頑張れていない自分に対してのイラつきもあるので、その助ける手を振り払ってしまう。なので、その前に自分の心の分担というところも含めて、周りに支え合う相手を作っておくのは非常に大事」(木村好珠氏、以下同)

最後に木村氏は、産後うつを防ぐために大事になってくることをこのように述べた。

「とにかく頼れる存在を作っておく。手伝うという気持ちだと、どうしても2番手になってしまうので主体が母親になる。そうすると、うつになったときは相手を突き放してしまうので、どうやって手伝ってもらっていいかわからない状況ができてしまう。手伝うではなく、一緒に主体となってパートナーも動いてもらいたいし、シングルの人であっても、パートナーではない誰か自分自身と一緒に考えてくれるような人を作っておくことが重要」

(『ABEMAヒルズ』より)