部活動の現場で不適切な指導が相次いでいます。

『体罰の根絶』に向けた取り組みが進む一方で、完全になくならない理由についてみていきます。

■部活動で相次ぐ不適切指導「バス乗せず」「廊下に正座」

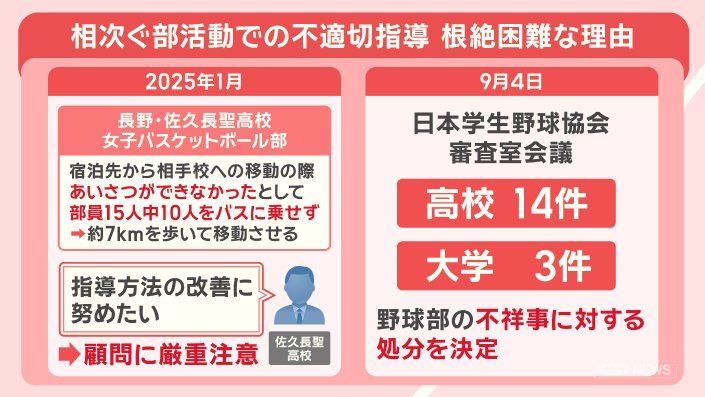

2025年1月、長野県の佐久長聖高校の女子バスケットボール部で、遠征した宿泊先から相手校へ移動する際に、あいさつができなかったとして、部員15人中10人をバスに乗せずに、約7kmを歩いて移動させていたことがわかりました。

学校側は、「指導方法の改善に努めたい」として、顧問を厳重注意しました。

9月4日には、日本学生野球協会が審査室会議で、高校14件、大学3件の野球部の不祥事に対する処分を決めました。

この処分対象校の中には、8月、夏の甲子園の出場を途中で辞退した広島県の広陵高校も含まれています。

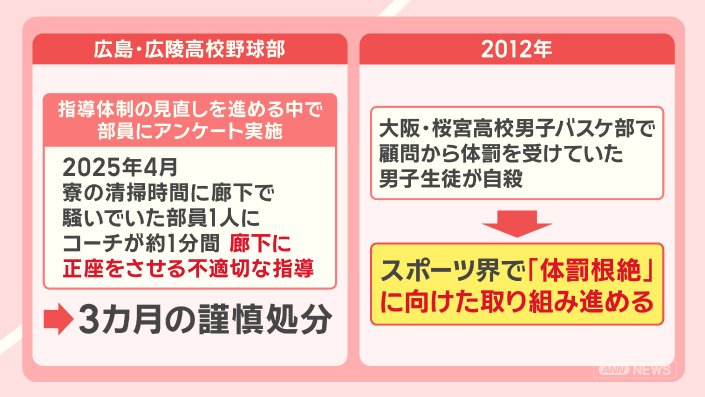

広陵高校では、指導体制の見直しを進める中で、部員にアンケート調査を実施したところ、2025年4月に寮の清掃時間に廊下で騒いでいた部員1人に、コーチが約1分間、廊下に正座をさせる不適切な指導を行っていたことが、新たに明らかになり、3カ月間の謹慎処分になりました。

部活動での不適切指導に加え、体罰も問題になっていますが、体罰根絶に向けて契機になった事件があります。

2012年、大阪の桜宮高校、男子バスケットボール部で、顧問から体罰を受けていた生徒が自殺しました。

これを受け、スポーツ界では、体罰根絶に向けた取り組みをより進めてきました。

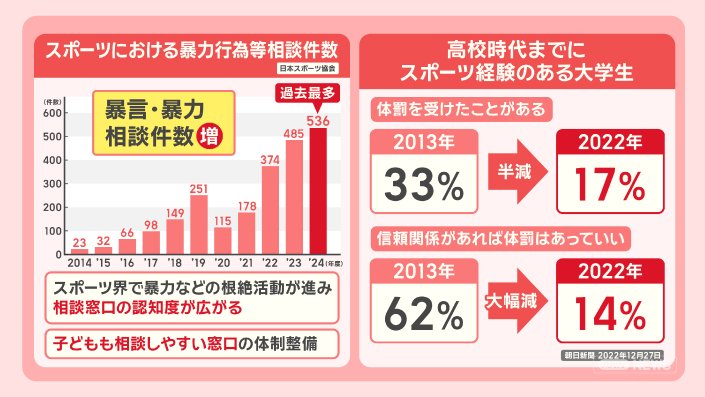

暴力行為等の相談件数です。

年々増加し、2024年度には、536件と過去最多でした。

相談件数が増加している理由は、

●スポーツ界で暴力などの根絶活動が進み、相談窓口の認知度が広がったこと、

●子どもも相談しやすい窓口の体制の整備、

などがあるといいます。

※暴力自体が増加しているわけではなく、相談しやすい環境になってきているということです。

体罰に関するアンケート調査です。

スポーツ経験のある大学生で、高校時代までに体罰を受けたことがあると回答したのは、2013年には、33%だったのが、2022年には、17%と半減しています。

指導者と選手の信頼関係があれば、体罰はあってもいいと回答したのは、2013年には、62%だったのが、2022年には、14%と大幅に減少しています。

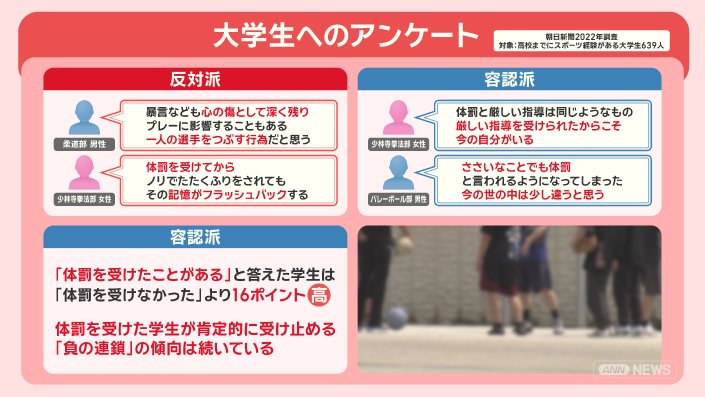

2022年に朝日新聞が大学生を対象に行ったアンケートです。

「暴言なども心の傷として深く残り、プレーに影響することもある。一人の選手をつぶす行為だと思う」

「体罰と厳しい指導は同じようなもの。厳しい指導を受けられたからこそ、今の自分がいる」

といった声がありました。

そして「体罰を容認」と答えた人のうち、『体罰を受けたことがある学生』と『受けなかった学生』を比較すると、『受けた学生』の方が16ポイント高く、体罰を受けた人が肯定的に受け止める『負の連鎖』の傾向が続いていることがわかりました。

■勝利至上主義が体罰誘発か 9月から新たな法制度

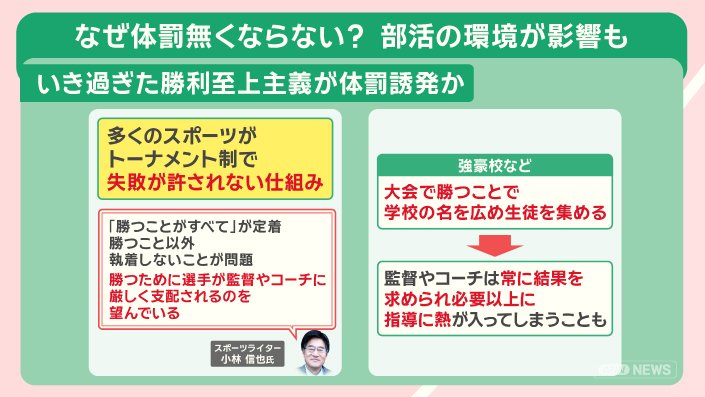

なぜ、体罰がなくならないのでしょうか?

部活での行き過ぎた勝利至上主義について、問題が指摘されています。

多くのスポーツが、トーナメント制で失敗が許されない仕組みになっています。

「『勝つことがすべて』が定着。勝つこと以外、執着しないことが問題。勝つために、選手が監督やコーチに厳しく支配されるのを望んでいる」ということです。

強豪校などは、大会で勝つことで、学校の名を広め生徒を集めていて、結果、監督やコーチは常に結果を求められ、必要以上に指導に熱が入ってしまうこともあります。

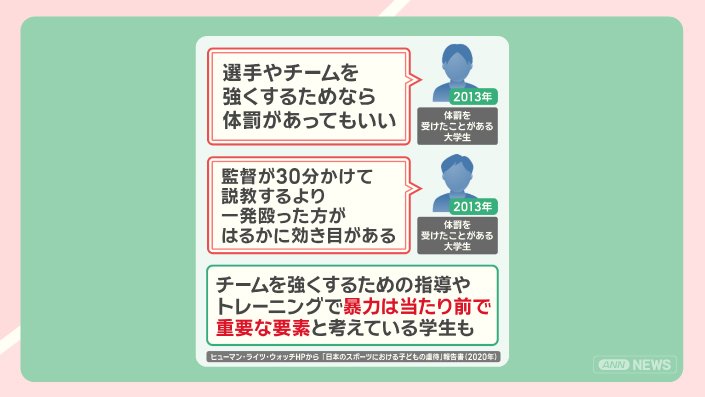

「選手やチームを強くするためなら体罰があってもいい」

「監督が30分かけて説教するより、一発殴った方がはるかに効き目がある」と話しています。

このように、チームを強くするための指導や、トレーニングで暴力は当たり前で、重要な要素と考えている学生も一定数います。

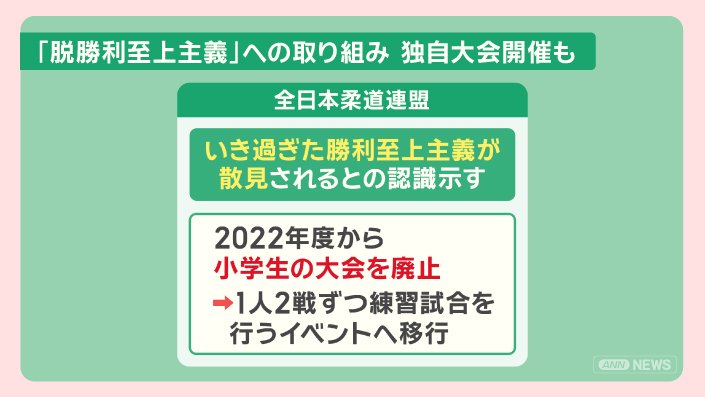

こうしたいき過ぎた勝利至上主義を見直す動きもあります。

柔道では、全日本柔道連盟が、いき過ぎた勝利至上主義が散見されるという認識を示し、2022年度から小学生の大会を廃止して、1人2戦ずつ練習試合を行うイベントへ移行しました。

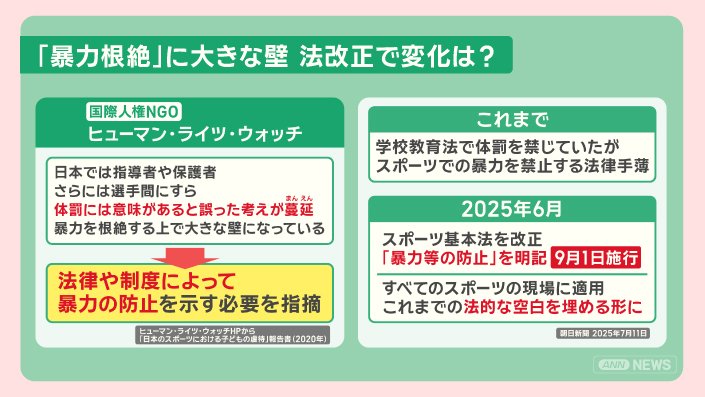

体罰根絶に向けた法改正です。

国際人権NGO『ヒューマン・ライツ・ウォッチ』の報告書では、

『日本では、指導者や保護者、さらには選手間にすら、体罰には意味があると誤った考えが蔓延。暴力を根絶する上で大きな壁になっている』として、

『法律や制度によって、暴力の防止を示す必要』を指摘しています。

これまでは、学校教育法で体罰を禁じていましたが、スポーツでの暴力を禁止する法律が手薄でした。

そこで、2025年6月、スポーツ基本法が改正され、『暴力等の防止』が明記されました。

これは、すべてのスポーツの現場に適用され、これまでの法的な空白を埋める形になりました。

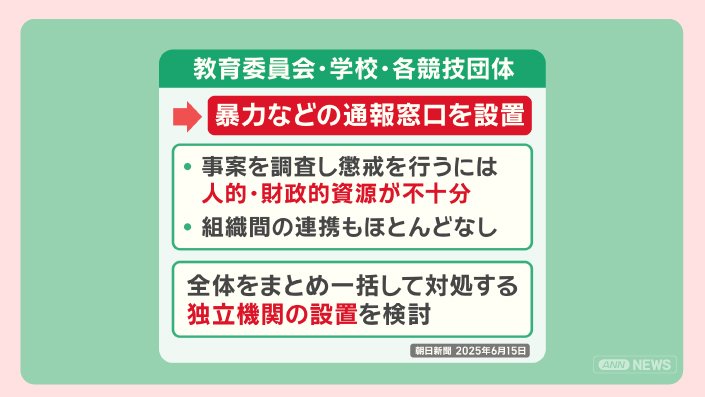

また、現在は、教育委員会や学校、各競技団体が暴力などの通報窓口を設置していますが、事案を調査し懲戒を行うには人的・財政的資源が不十分で、組織間の連携もほとんどありません。

そこで、体罰の問題について、全体をまとめ一括して対処する独立機関の設置が検討されています。

■保護者の体罰への意識は?「強くなるなら」容認ケースも

保護者の意識です。

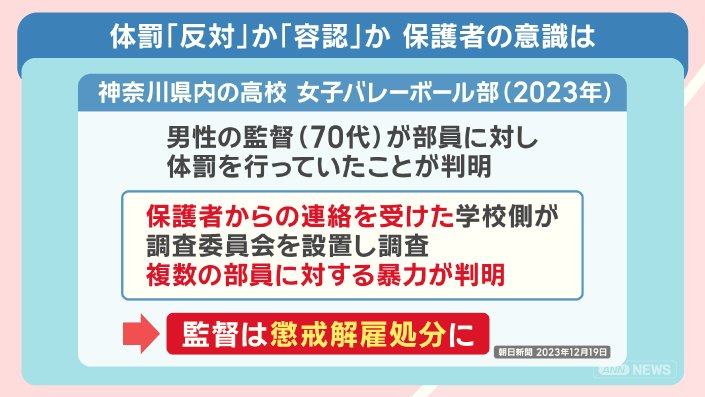

神奈川県内の高校の女子バレーボール部です。

70代の男性の監督が、部員に対し、体罰を行っていたことが判明しました。

保護者からの連絡を受けた学校側が、調査委員会を設置し調査したところ、複数の部員に対する暴力が判明し、監督は懲戒解雇処分になりました。

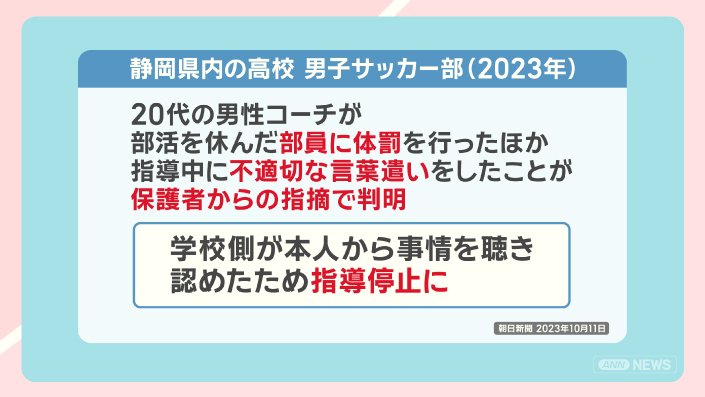

静岡県内の高校の男子サッカー部です。

20代の男性コーチが、部活を休んだ部員に体罰を行ったほか、指導中に不適切な言葉遣いをしたことが、保護者からの指摘で判明し、学校側がコーチ本人から事情を聴いたところ認めたため、指導停止になりました。

これらは、保護者が通報・相談するケースです。

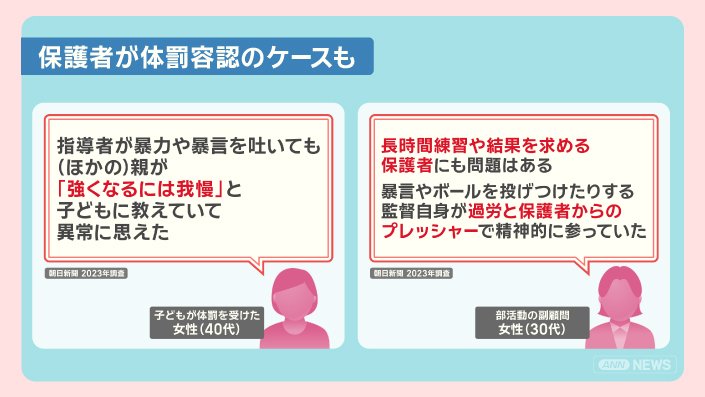

一方で、保護者が体罰を容認するケースもあります。

「指導者が暴力や暴言を吐いても、(ほかの)親が、『強くなるには我慢』と子どもに教えていて、異常に思えた」と話しています。

「長時間練習や結果を求める保護者にも問題はある。暴言やボールを投げつけたりする監督自身が、過労と保護者からのプレッシャーで、精神的に参っていた」といいます。

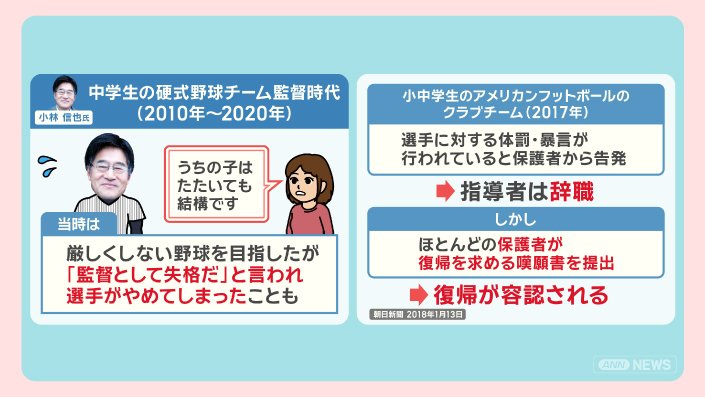

スポーツライターの小林さんは、中学の硬式野球チームの監督を務めていましたが、その時に、保護者から『うちの子はたたいても結構です』と言われたことがあるそうです。

当時は、厳しくしない野球を目指していましたが、保護者から「監督として失格だ」と言われ、選手がやめてしまったこともあったということです。

そして、保護者が監督の復帰を求めるケースです。

小中学生のアメリカンフットボールのクラブチームでは、2017年、選手に対する体罰・暴言が行われていると保護者から告発があり、指導者は辞職しましたが、その後、ほとんどの保護者が復帰を求める嘆願書を提出し、復帰が容認されました。

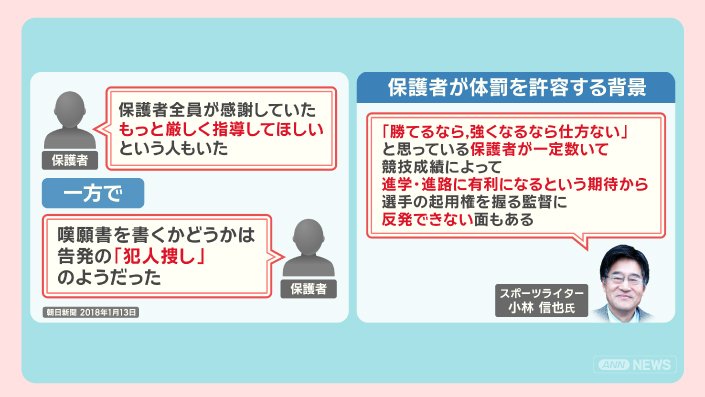

「保護者全員が感謝していた。もっと厳しく指導してほしいという人もいた」

「嘆願書を書くかどうかは、告発の『犯人捜し』のようだった」

という声もありました。

「『勝てるなら、強くなるなら仕方ない』と思っている保護者が一定数いて、競技成績によって、進学・進路に有利になるという期待から、選手の起用権を握る監督に反発できない面もある」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年9月10日放送分より)