“大学全入時代”と呼ばれ、過半数の私立大学が定員割れを起こしている一方で、文部科学省の審議会が3校の私立大学の新設を認めた。文科省は私立大学支援の重要性を示し、新たに12の学部の新設も認可している。

しかし、近年新設された学部や学科には、「未来変革科学部」「コスメティックサイエンス学環」「ウェルビーイング学部」のように、パッと見て何を学ぶかわかりにくいところもある。『ABEMA Prime』では、新たな大学や学部を増やす意味について、現役の学長や大学教授に聞いた。

■マーケットの動きに反応して生まれる新大学・新学部

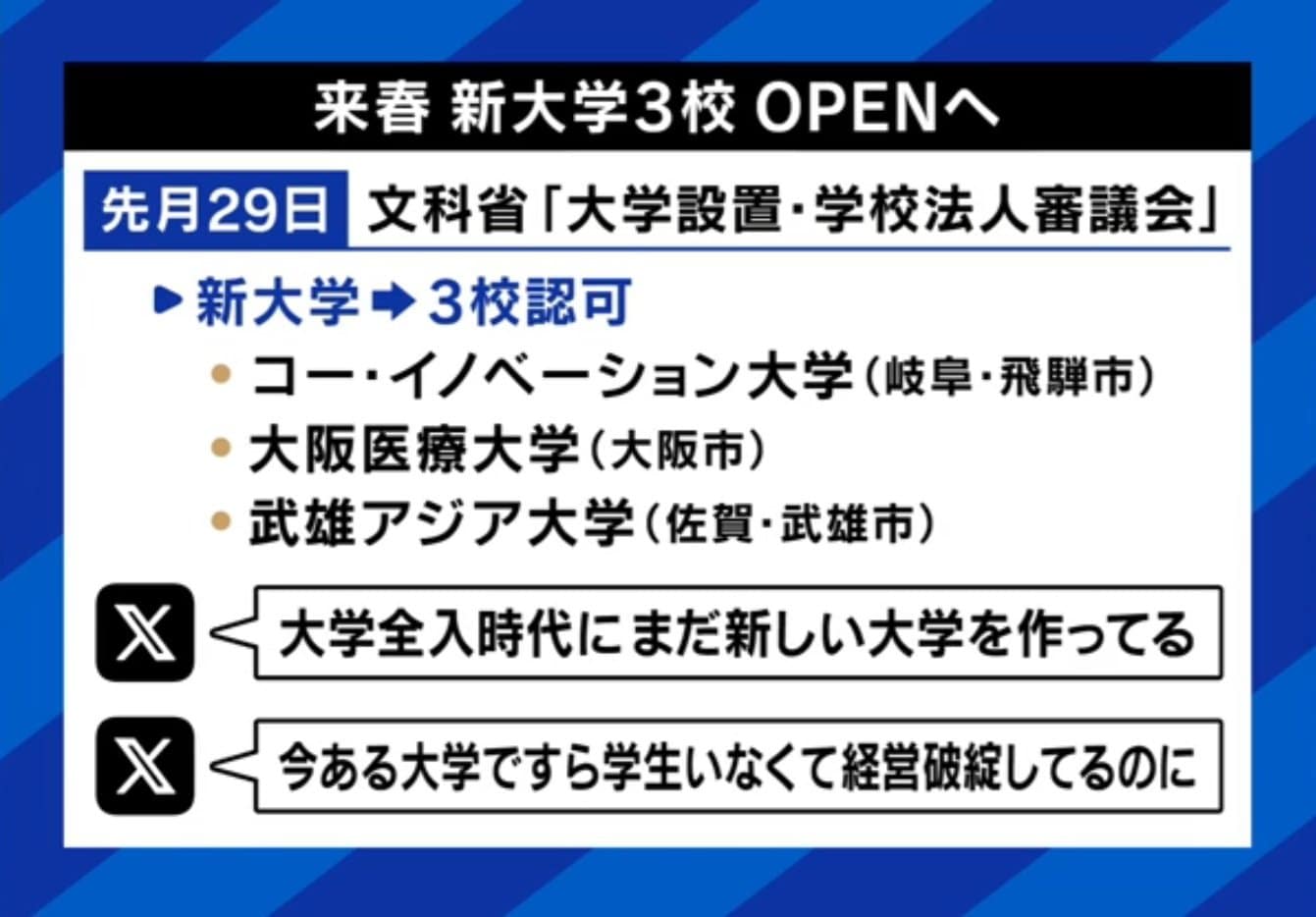

文科省「大学設置・学校法人審議会」は8月29日、2026年度に新設される大学3校を認可した。コー・イノベーション大学(岐阜・飛騨市)、大阪医療大学(大阪市)、武雄アジア大学(佐賀・武雄市)だ。Xでは「大学全入時代にまだ新しい大学を作ってる」「今ある大学ですら学生いなくて経営破綻してるのに」といった反応が出ている。

全国の大学事情に詳しい作家の西岡壱誠氏は、「昔から『経済を学びたい』という受験生が、東大の経済学部は断念して、2番手、3番手の地方大学に行くケースは多かった」と振り返りつつ、最近の流れとして「『福井県立大学でしか“恐竜学部”で学べない』などの理由で、大学に愛着が湧くことが増えた。経済学部のような“他校でも見る学部”が減り、『ここでしか学べない』が重要視されている」と解説する。

最近では横文字の学部名も増えている。武蔵野大学の“アントレプレナーシップ学部”を引き合いに出し、「他の学部にもいい影響を与える。起業家精神を学ぶ学生と、他学部の学生が、学食で『ちょっと企業に興味あるんだけど』と話すなど、全体としての盛り上がりが起きる」と語った。

武蔵野大学では、2021年に起業家精神を育む「アントレプレナーシップ学部」を開設し、2024年にはウェルビーイングデザインをする人材を育成する「ウェルビーイング学部」を開設。2026年には、ビッグデータの活用人材を育成する国際データサイエンス学部(通信教育部)を設置する構想を進めている。

武蔵野大学の小西聖子学長は、「大学のブランドステートメントが『世界の幸せをカタチにする。』で、そのためのアクションとしてウェルビーイング学が合った。仏教系の大学のため、哲学や宗教学の先生は自前でいる。心理学や福祉、医療、環境の先生もまとめつつ、ウェルビーイングの第一人者と言われる先生に、学部長として来てもらった」といいつつ、“世界初の学部”であるため「やっぱり宣伝になる」と笑う。

東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授で、作家・編集者の柳瀬博一氏は、「日本ではマーケットが動いた瞬間に、その少し先にある学部を作る流れがあった。最初は“国際”で、立命館アジア太平洋大学と国際教養大学を皮切りに、各大学も国際関係学部を作った。一方で、有名大学の外国語学部は、人気や偏差値を落とした」と説明する。

こうした経緯を踏まえつつ、「一橋大学が70年ぶりの新設学部として『ソーシャル・データサイエンス』を開設した。大学はマーケットを見ないといけない。学生たちはテクノロジーとコミュニケーションをベースに、どんどん変化していく。インターネットが出てきてから、大学はそうした動きをキャッチアップする必要が出てきた」と話す。

■止まらない少子化…大学の生き残り策は?

西岡氏は「大学に対して何を求めているかだ。経済学部で学んでも、お金に詳しいわけではない。それならば、コスメティックサイエンス学環で化粧品を学んだ方が、“手に職”をつけて社会で活躍できる人材になる」と指摘する。

しかしながら「大学が専門学校的になっている」といった声もある。小西氏はウェルビーイング学部を例に、「どんな仕事をしていても、『どうすれば人の幸せに結びつくか』と思う。『法学部に行ったら法律を学ぶ』ということではなく、どの学部の人でも学べる。横断型で小さく、みんなが副専攻として取る形も考えられる」とする。

西岡氏は先日、恐竜学部を訪れたという。「教授は意外にも『恐竜に詳しいやつは要らない。逆に落としている』と言っていた。恐竜『を』学ぶのではなく、恐竜『で』学ぶ。地政学や地質学など、恐竜を起点にいろいろなことを学んでいる」。

コスメティックサイエンス学環でも、同じことを言っていたという。「『体内に化学物質を取り入れる』ことで言えば、コスメだけでなく食料品も同じだ。全方位的に学ぶなら、4年間は必要になる」。

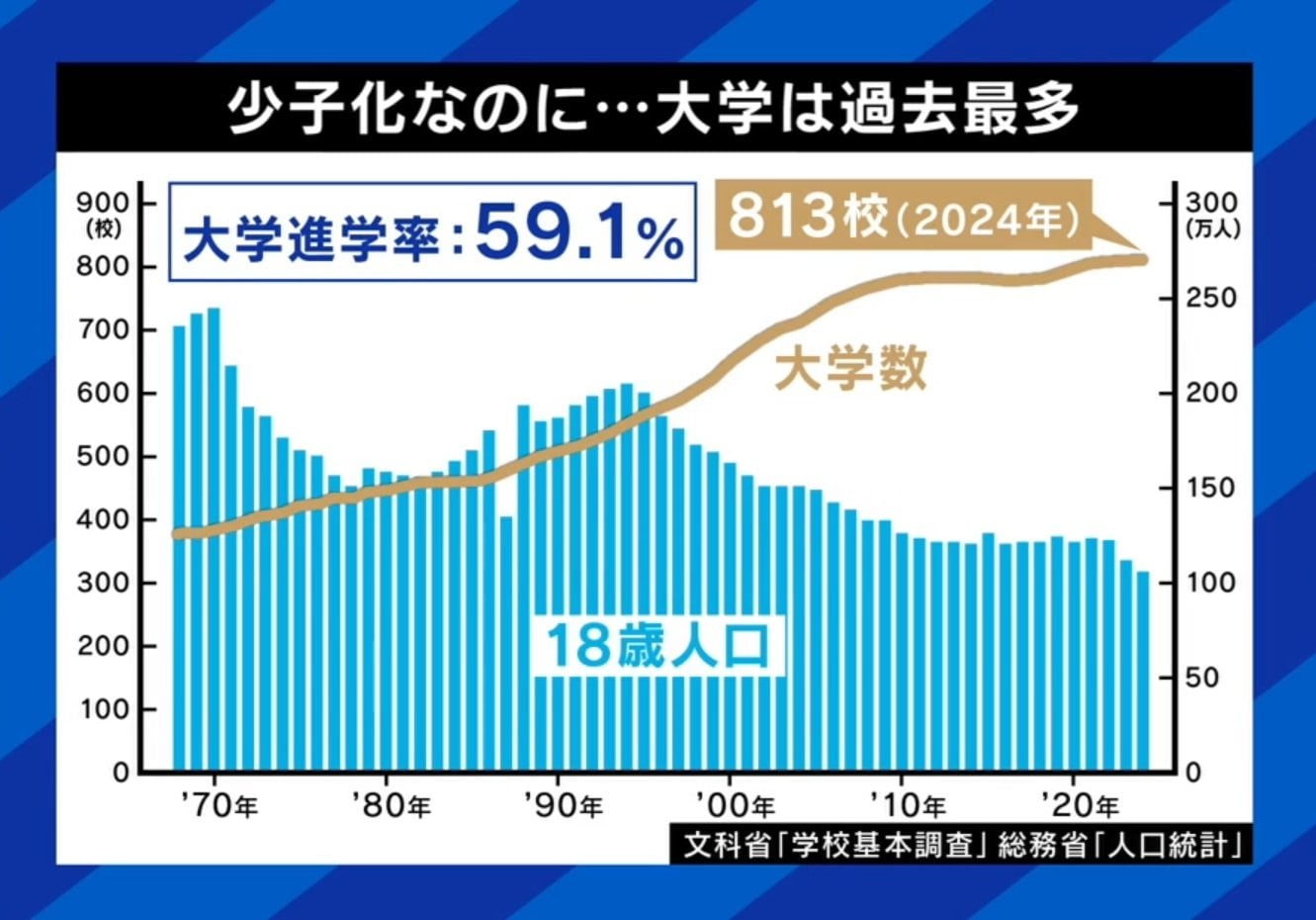

では今後、大学はどうなるのか。小西氏は「進学率の上昇と、子どもの数の低下は、あと数年は相殺されるが、その後は減る一方で深刻な状況にある」との現状を明かす。

西岡氏が「日本は少子高齢化が進んでいるが、大学側は留学生に入ってもらおうとする傾向がある。外国からの受け入れは考えているか」と聞くと、小西氏は「すごく考えている」と答えた。「構想中の国際データサイエンス学部では、日本国内と海外で、全く同じレベルの通信教育をやろうとしている」。

西岡氏によると、「社会人になった後、辞めて恐竜学部で学び直している人もいるらしい」とのことだ。小西氏は「社会人は、これからの大学にとって、大きなマーケットだ。いつでもどこでも通えるようになれば、社会人は入りやすくなるため、増やしていくのが潮流になるだろう」と返す。

それでも大学経営には、大きな課題が残る。柳瀬氏は「お金の問題で進学を断念する人が多い。とくに私立大学では奨学金がないと苦しいが、サポートが遅れている」といった金銭面に加えて、行政的な部分にも触れる。「日本には“カレッジタウン”が存在しない。早稲田や京都は、たまたま狭くて混ざっているだけだ。アメリカでは、小さな大学でも街と一体化している」。

そこには「教員も学生も街の責務を負っていて、その代わり、街も大学が大好きだ」という構図がある。しかし、「日本の大学は、街の中心地から外へ移転したため、街にならない。結果的に自分のキャンパスが好きでなく、二度と戻ってこない」として、「そのエリアで一番偏差値が高い人が集まっていても、逃がしてしまっている。『若者が来ない』と言うなら、カレッジタウンを積極的に作り、受け入れをサポートすればWin-Winではないか」と提言した。 (『ABEMA Prime』より)