数ある学校の授業の中で、存在意義が問われている教科がある。それが「家庭科」。きっかけは、高校生の娘との会話を紹介したXの投稿で、「家庭科がめんどくさい」「興味がわかなくて苦痛」と嘆く娘に内容を聞いたところ、「協議離婚や調停」について学んでいるのだという。ただ、投稿主は「それも大事なこと」だと理解を示し、X上でも「離婚調停まで家庭科で教えてくれるの最高!」「大人になった時に持っておきたい知識だし有益」「最近の家庭科はすごい!」と賛同の声があがった。

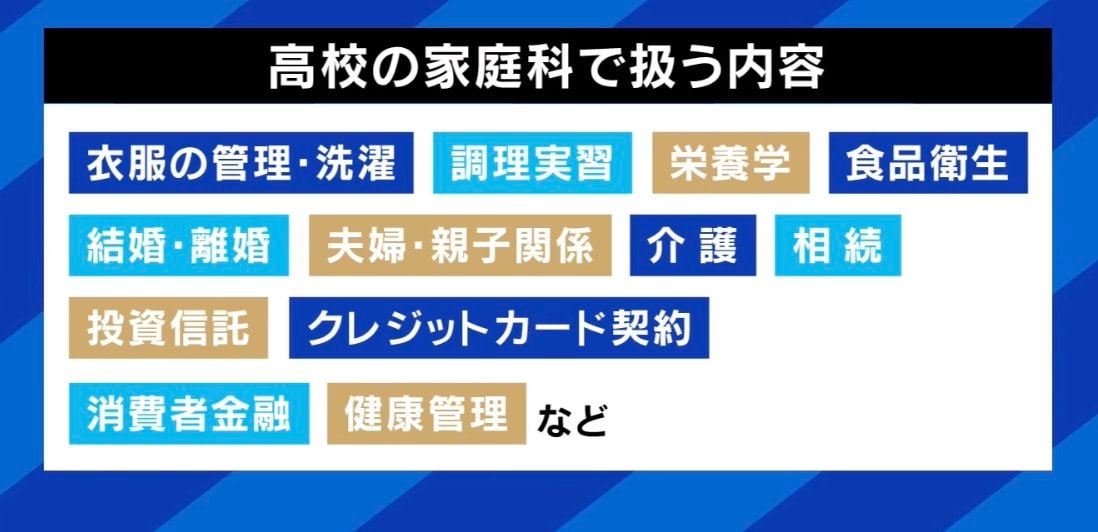

実際、現在の家庭科は、料理や裁縫など衣食住に関わることだけでなく、子育てや高齢者の介護、生活設計、家族形成、民法に関わることまで、守備範囲はかなり広がっている。かつて中学・高校では「女子のみ必修」だったが、学習指導要領の改訂で1990年代に男女必修科目となり、そこから約30年が経過した。その一方で、「受験科目でもないのに中高でやる意味ない」「家庭科なんて各家庭で教えればいいんじゃない?」といった疑問の声もある。

果たして、学校で家庭科を学ぶ必要性はあるのか、その存在意義とは。『ABEMA Prime』で議論した。

■家庭科教育は「未来の自分の生活のために必要」

日本家庭科教育学会会長の鈴木明子氏は、家庭科は「未来の自分の生活のために必要」と考えている。例えば、調理実習や離婚のロールプレイなどは授業の1回きりでも経験のベースになる上に、卒業後の将来設計にも役立つ、家事に対する「価値」を考えるなどジェンダーバイアスや多様性を学ぶことにもつながると捉えている。

授業で扱う内容については、「今の家庭科は、『人の一生と家族・家庭生活』『衣食住の生活の自立と設計』『消費生活と環境』という3つの枠組みで整理されていて、投資やクレジット、消費者金融は3つ目に当たるだろう。小中高とも体系的に教えられるようになっている」と話す。

また、「子どもに関心がないことをつらつらと並べて、網羅的に教えても何も面白くない。特に家庭科は生活に密着した教科として、子どもの関心や課題に対してどんな情報が必要かということで、何をどこまで教えるかは先生が選ぶべきだと思う。先生も自分が得意なところから生活を切っていけばいいのではないか」と、ある程度の裁量を現場に持たせる必要を示唆した。

■家庭科を20年以上教えた元高校教師「今の家庭科は家政学外の内容もある」

元高校教師で家庭科を20年以上教えてきた梶原公子氏は、その経験から現在のあり方に疑問を抱いている。授業内容の体系化は「されていない」とし、「例えば生物なら生物学のように、どの教科も“学”という確立されたものがあってできている。しかし、家庭科が家政学に基づいてるかというと、その中に入っていないものもある」と指摘する。

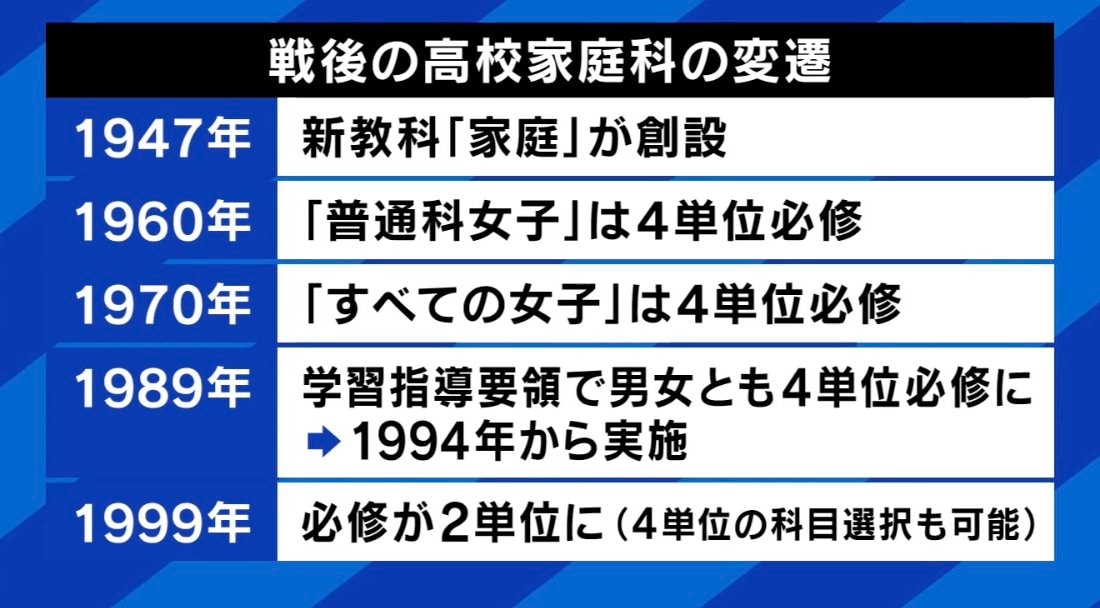

また、戦後1947年に新教科「家庭」が創設されてから、1960年に「普通科女子」は4単位必修、1970年に「すべての女子」は4単位必修、1989年に学習指導要領で男女とも4単位必修(実施は1994年から)となった変遷を踏まえ、「“男女の役割”を植え付けるもの」との認識を示す。女性は主婦となり家事・育児・介護を当然行うという“態度”を身に着けさせたいという、国や企業に都合よくコントロールしやすい人間を育てる内容であり、「自立(男が社会に出て家族を養うために稼ぐ)」と「共生(女が家庭に入って家庭を守る)」の教育は性別分担家庭をつくることにつながるとの見方を示した。

「国連から“日本は女子だけに家庭科を教える”というバッシングを受け、主婦養成教科をやめて男女平等教育にするというのが主眼だった。そこから30年経ってもジェンダーギャップ指数は118位で、結果がこれかと」

これに鈴木氏は、「男女共修と、教育の内容が増えたこととは別で考えないといけない」としつつ、「家庭科はその時その時の社会の変化で、風見鶏のように振り回されてきた。その時代には役立ってきたかもしれないが、ジェンダーバイアスといった固定的な価値観を助長する1つのきっかけになったことも否めないと思う。ただ、家庭科関係者、教育関係者は子どもたちの成長とともに、社会の変容とは別に必要なことも考えてきた」と述べた。

■家庭科は学校で教えるべきか あおちゃんぺ「それは恵まれた側の意見」

では、家庭科は学校で教えるべきなのか。ギャルタレントのあおちゃんぺは「それは家庭環境に恵まれた側の意見だ」と反論する。「そういうことを教えてくれる家族がみんなにいるわけではないし、料理が得意ではないお母さん・お父さんだっているし、経済に明るくない親もいる。私も父子家庭で、家庭科がなかったら今ここにいないと思うので、学校で教えるのは絶対に必要だ」。

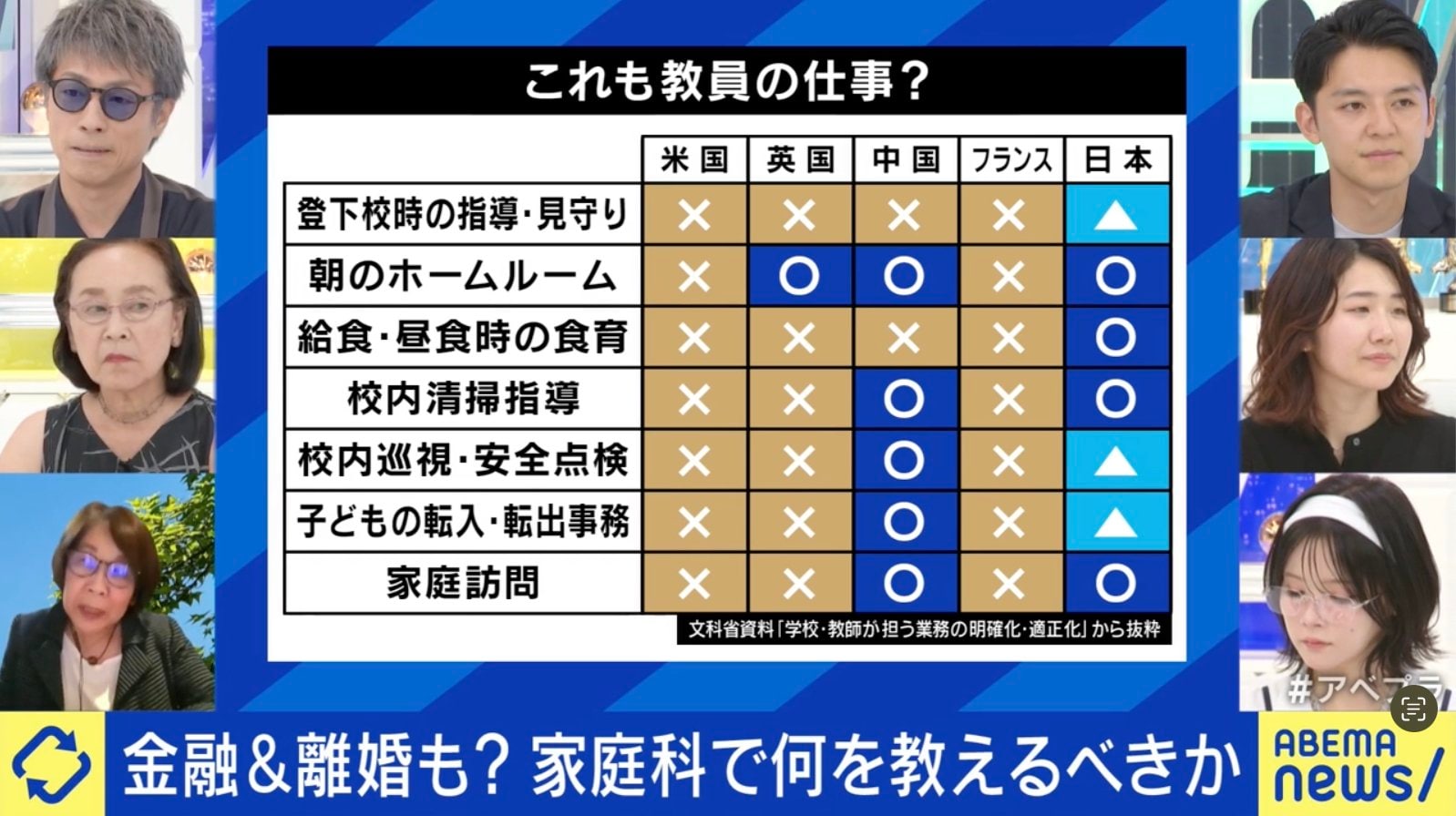

梶原氏も「家庭で家庭科を教えることは限界に来ている」と述べる。「家庭崩壊」という言葉が登場して久しいことや、一人暮らしやシングルマザー・ファザー家庭の増加により、家庭で十分な教育が行き届かない現状を指摘。その上で、「家庭科で高齢者福祉のことも教えるが、家政学部食物学科出身の私には、全くわからない。年金も教えると言っても、自分の年金のこと、あるいは税金のことすらわからない教員もいる。それらを教えるために一から勉強するというのは、やはり限界を超えている。社会に生まれた困りごと・問題をどの教科でやるかという時に、文科省が全て家庭科に入れてしまった」と、家庭科の守備範囲が広がった要因をあげた。

鈴木氏は「家の中だとその生活でしか感じ取れないことが、学校で友達といろいろ話したりして多様な価値に触れていくという、そういうことも学校で家庭科を学ぶ意義がある」とコメント。教員の業務がひっ迫している問題については、「カリキュラムを作るのは専門家に頼ればいいが、教育も専門家が行うというのでは生徒の学びの保障にならない」と難しさを指摘した。

学習院大学非常勤講師・ZEN大学客員講師で情報社会学が専門の塚越健司氏は、家庭科は“最初の一歩”であればいいとの見方を示した。「マンパワー的にも、お金の面でも限界がある。僕はもう裁縫のことは忘れているが、1回でもやった記憶があるので、大人になった時に“YouTubeで探そう”という気になる。その“一歩”の経験だけでもあれば、若い人は勝手にAIなども活用してやるだろう」。(『ABEMA Prime』より)