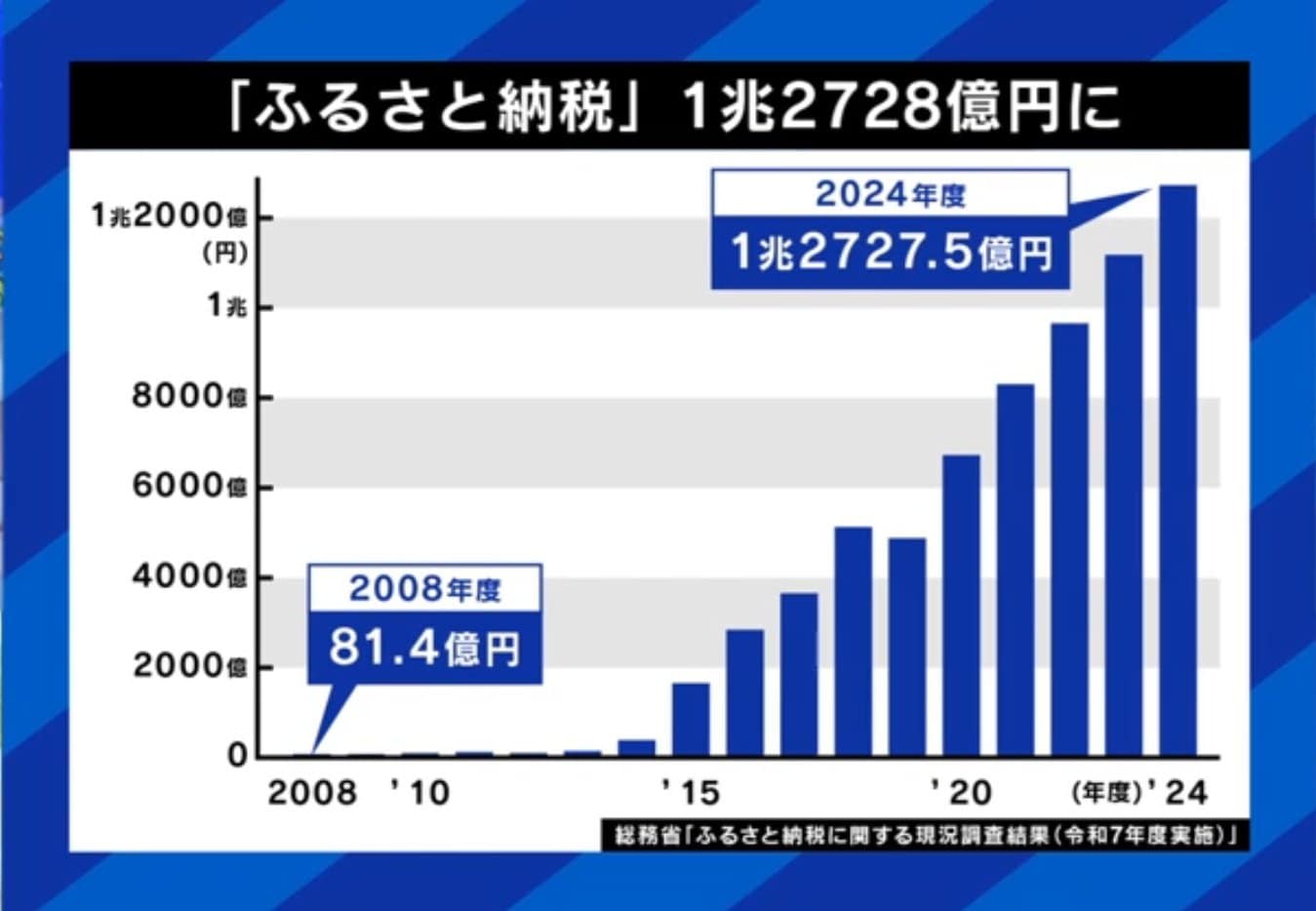

2008年に制度が導入された「ふるさと納税」。17年間にわたり納税額は増え続け、2024年度には約1兆2728億円と5年連続で過去最多を更新した。1000万人以上が利用し、生活に密着したものになっている。

ふるさとや馴染みの深い地域への応援、活性化につなげる目的で始まったが、各自治体による返礼品競争が激しさを増しているという課題もある。そんな中で近年増え始めているのが「目的支援型」だ。子育て、高齢者、災害地への支援など目的を選んで支援することが可能で、生活に困窮するひとり親家庭の支援に成功しているケースもある。「ABEMA Prime」では、実際にひとり親家庭の支援に携わる当事者とともに、ふるさと納税の新たな可能性について考えた。

■地域活性化に貢献したふるさと納税

ふるさと納税は、都市と地方の税収格差の是正や地域活性化を目的に創設された寄付制度。2008年からスタートし、自分の意志で居住地以外の自治体に寄付ができる。また寄付額に応じて税金が控除され、あらかじめ使途を選択して寄付することも可能になっている。創設の背景には、生まれ育ったふるさとで行政サービスを受けた人が、進学や就職を機に生活基盤を都心に移して納税するケースも多い中、今の居住地のままふるさとも支援できるようにするというものがある。

関西大学の宮本勝広名誉教授の試算では、2023年度で経済効果は約1.2兆円で、11万人以上の雇用を創り出したと言われている。コミュニティデザイナーで関西学院大学教授・山崎亮氏は、この17年間を振り返り「都市部以外の地域の税収を上げているという意味では、一定の達成度合いまで来ている。入ってきたお金によって、その地域の産業あるいは働き手が増えていくという経済効果がある」と評価。苦しい財政だった茨城県の境町は、ふるさと納税を活用し財政再建に成功したモデルケースになっている。「入ってきたお金を原資として、町が新しい事業を起こしていく。行政職員だけでなんとかするのではなく、民間とも組んでいるのがすごくいい点。役所の人は1から10まで関わるのではなく、1つずつには関わるが調整役として民間の人たちと共に進めるということが、うまくできている印象だ」と述べた。

情報キュレーターの佐々木俊尚氏も、返礼品競争になっているという課題も含め、ふるさと納税に制度全体を高く評価する一人だ。「返礼品がなければ、ここまで財政の移動はなかったはずなので、ある程度過熱するのは織り込み済みだっただろう。財政に関しては地方税交付金という、自治体が何もしなくても国から降ってくる金があり、それまで何もしなかった。ただ、ふるさと納税となると自分たちで努力していい商品を開発しなければいけないと、地方で眠っていたビジネスがどんどん回り始めた。これはものすごく大きな効果だ。(当時担当の総務大臣だった)菅義偉元総理の最大の功績の一つだ」。

■困窮する“ひとり親家庭”を救うスキームも

地元名産の肉・魚介類・野菜・米などの返礼品が注目され、各自治体の競争も激しいが、近年ではモノを返してもらうのではなく、その地域のコトに役立ててもらう「目的支援型」も増えている。その一つにあげられるのが「ひとり親家庭支援」だ。

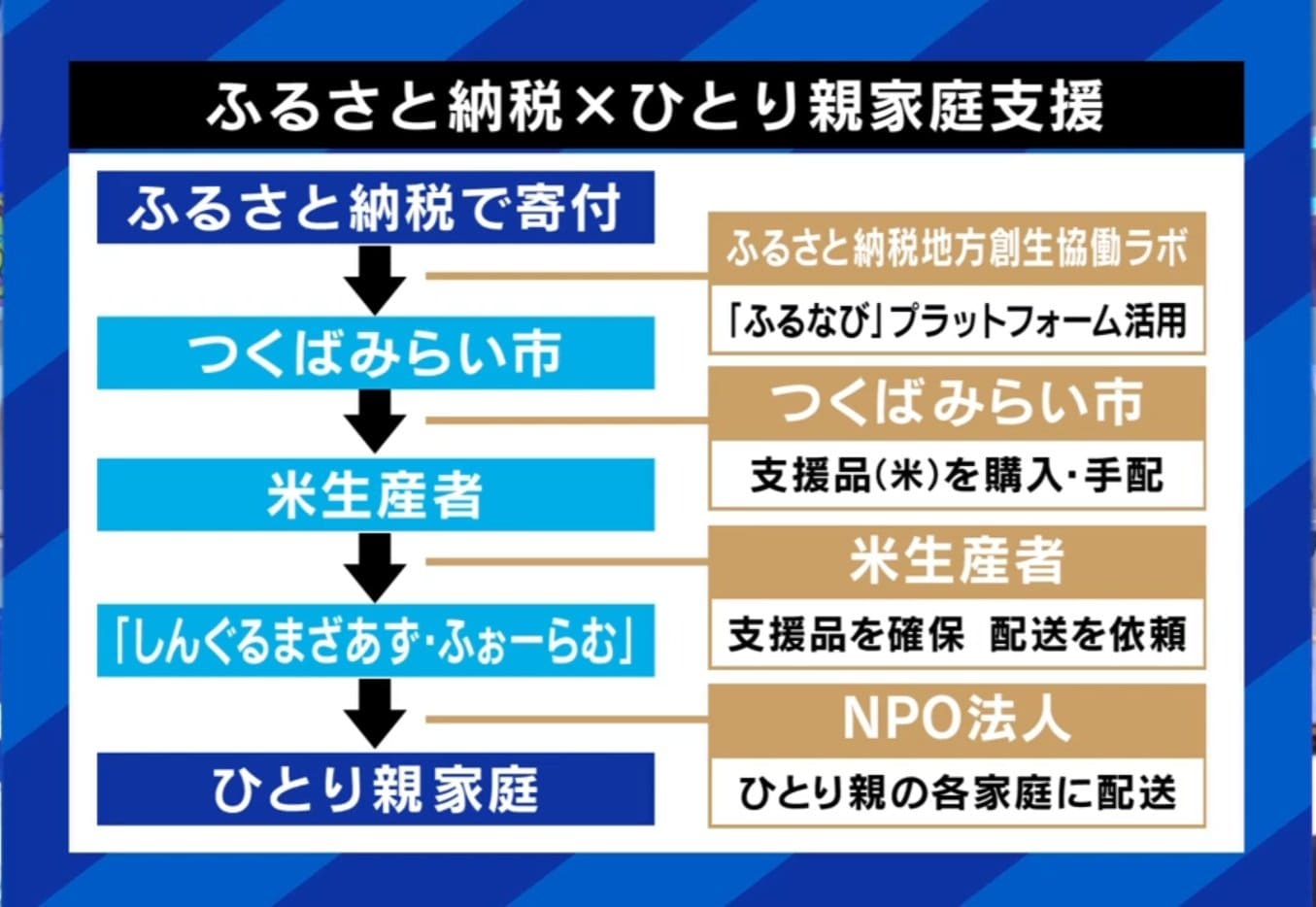

つくばみらい市では、ふるさと納税による寄付を受けた後、市として米生産者から支援品となる米を購入し、NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」に手配。ここから困窮するひとり親家庭に米を配送するというスキームが出来ている。2021年から毎年募集がかけられていて、寄付総額は4回の累計で2775万5000円にもなり、つくばみらい市産の米約65トンを延べ1万3134家庭に届けることができた。

ひとり親家庭サポート団体全国協議会・理事長の赤石千衣子氏は「物価高騰もあり米が買えない家庭がたくさんあった中で『久しぶりにお腹いっぱい食べさせられました』という声をいただいた。弁当を持っていけず、その時間にトイレに隠れていたような子が『おにぎりを持っていけたので教室にいられた』という声もあり、いい取り組みだなと思う」と、支援を受けた人からの声を紹介した。

この支援事業を企画した、ふるさと納税地方創生協働ラボを主宰する文田康博さんは「人々のつながりを育むことでコミュニティ全体の課題解決力を高める活動が社会課題の解決の一助となるのだと思っております。」とこれまでの結果を振り返る。

また赤石氏は、ふるさと納税の仕組みを用いたことで、一般的にイメージされる寄付よりも気軽に支援してもらえる利点についても指摘する。「ふるさと納税で出会える寄付者は、いつもNPOに寄付してくれる人よりも(範囲が)広い。そういう人々に出会えるのも、このスキームの良さだ。あまり濃く付き合おうとは思っていないかもしれないが、むしろ薄く付き合う中に良さがあると思う」。

佐々木氏も「関係人口」という言葉を使って、同様のイメージを持つ。「観光客より少し関係は強いけれど住民ほどではない、中間のところを『関係人口』と呼ぶが、その繋がり感をもう少し強くした方がいいと思う。私も返礼品とは考えずに、被災地にふるさと納税することがある」。また山崎氏も「ふるさと納税は1回しか訪れたことがなかったり、あるいは地域に対して思い入れがあるというだけでも、少しだけ応援する関係人口として関わりたいという人もいる」と付け加えた。

では今後、より目的支援型を増やしていくにはどうすればよいのか。山崎氏は「まずは地域の人々が自分たちの地域課題を知り、何に取り組もうとしているかを発信すること。ふるさと納税サイトで、返礼品と並んで目的型が入るというのが第一歩だと思うが、返礼品の魅力はかなり強い。だからこそ目的型は、ある種の感動を呼ぶようなストーリーが必要だ。その情報発信については、かなりデザインしなければいけないし、そこにウソがないように地域課題を行政・民間・市民が一緒になって取り組むことをしっかり出していくことが大事だ」と述べていた。 (『ABEMA Prime』より)