日本国内でも意識が高まり続けるコンプライアンス。2020年にパワハラ防止法が施行され大企業に対策措置が義務化されると、2022年には中小企業も含めて義務化されるなど、対応が強化された。今では8割の企業がハラスメントの相談窓口を設置するなど、被害者が声をあげやすい社会へと変化している。その一方で逆に苦しんでいるのが、被害者の声を聞き、問題解決を求められるコンプライアンス担当者だ。

【映像】ハラスメント相談窓口の女性が「適応障害」に 実際の診断書

感情的になっている相談者に暴言を吐かれたり、相談内容がシリアスすぎて一緒に気持ちが沈むこともあれば、相談されて悩む担当者自身は守秘義務によって誰にも相談できないことから、精神的に追い込まれるケースが増えている。「ABEMA Prime」では、実際に被害者と加害者、さらには社員と企業の板挟みになり心が病んだ当事者の苦悩を聞いた。

■多様なハラスメント、増え続ける相談件数

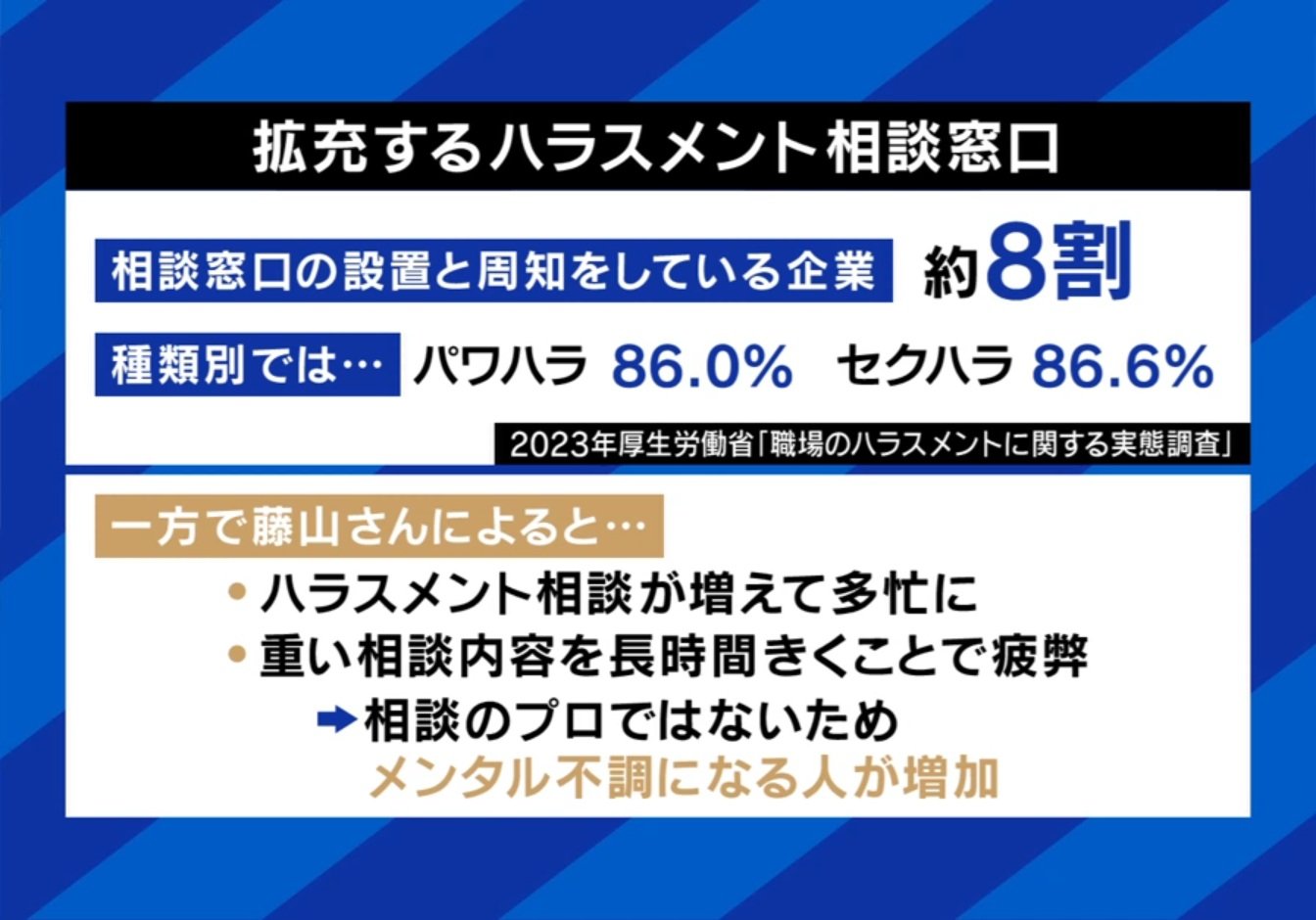

パワハラ防止法の制定により、相談窓口を設置していると周知している企業は約8割にまで増えた。相談内容はパワハラ、セクハラが上位を占めるが、配慮なく過剰な音で周囲を不快にする音ハラ(音ハラスメント)、仕事は楽しいものだと思うことを強制するエンハラ(エンジョイハラスメント)、不機嫌な態度やため息などを繰り返して苦痛を与えるフキハラ(不機嫌ハラスメント)など、40種類以上にも及ぶと言われている。

企業のコンプラ担当者への研修などを行うインプレッション・ラーニング代表、藤山晴久氏は「相談窓口が法制化されたことで、担当者が普段の業務に加えて、相談業務が非常に増えた。相談を乗る方も、社内の場合は一般の従業員であり専門家ではない。専門家でない人が、社内のいろいろな問題を聞き、さらにいろいろな要求があるので、精神的にはしんどい。結果的にストレスが高まってメンタルが悪化する」と、担当者の状況を説明する。

スタートアップ企業のコンプラ担当をした時期にストレスから適応障害・不安障害になった、かのこさんは、パワハラをしたとされる社長と従業員との板挟みになった。「(当時は)少数精鋭でやっていたので、相談できる仲間もいなかったし、内容もセンシティブだったので、余計に自分で抱えがちになった」。中には、相談に乗ってくれているかのこさんに被害者が暴言を吐くこともあり「私も人間。チャットボットではない」と本音を漏らす。また上司に対するハラスメントをきっかけに「私がパワハラ、セクハラを受ける二次災害も起きた」と、解決に向けて動いた本人が、新たなハラスメントを受けるという悪循環にも陥った。苦労した分、解決すればまだ達成感もあるだろうが「お互いが泥仕合のようにエスカレートしてしまい、うまくきれいに収めることの方が正直少ない」と振り返った。

ハラスメントをした人が上司、さらには企業トップである社長などである場合、問題解決はさらに困難を極める。このケースはどうすればいいのか。藤山氏は「本来ならば事業主トップがきちんと受け止めなければいけないが、そこが機能不全になっているならば『トップがこういう状況です』と外部に助けを求める以外ない」と、第三者の介入を勧めた。

■ハラスメントの相談が社内政治に悪用されるケースも

金融企業でコンプラ担当の経験を持つ山本さんは、ハラスメントを悪用した社内の政治闘争を目の当たりにした。「以前勤めていた外資系の会社で、本部の下にいくつかの部がぶら下がっていたが、本部長のやり方が気に食わないからと『あれはパワハラだ』と部長たちが組むような形で名乗りを上げたので、その通報がグローバル(海外本社)の本部に上がってしまった。この本部長がグローバルとあまり仲がよくなかったこともあり、上と下の板挟みになる形で本部長の任を解かれ、その後に自主的ながら退社してしまった。さらにその後、告発した部長たちのうちの一人が、事実上の本部長に就任した」。

金融機関のコンプラ担当ともなれば、不正調査なども業務範囲に含まれるという。「調査の中で結果的にその懲戒処分をするとなると、対象者の今後の人生のこと考えてしまう大変さもあった。事実関係の認定についても、それが真実なのかどうかの確認ももちろんだが、その事実関係に応じた比例原則に従った制裁をしなければならない判断が、私にとってはかなりしんどかった」と、同じ社員を裁くことにつながるストレスについても触れた。

情報キュレーターの佐々木俊尚氏は、海外からは遅れを取っている言われる日本のコンプライアンス対策について、日本特有の課題も指摘する。「パワハラではないものまでパワハラと言っている場合もある。その場合、日本社会特有の『事なかれ主義』が働く。知り合いの銀行員も、支店長候補だったが、認定まではされなかったものの部下を叱責したことをパワハラ申請されたことが傷になり、出世の階段から微妙に外された。これは性暴力やMeToo運動にもつながるところがあり、言われた瞬間に全ての権利を剥奪してキャンセルするようなもの。それに反論する場が日本ではできていない」と、声をあげられた側が圧倒的に不利になる実情を伝えた。

今後も増えるだろう相談件数に対して、企業としてはどうあるべきか。藤山氏は3つの課題をあげた。「1つ目は担当者の数が圧倒的に不足していること。相談件数が増えているのに、担当者の数が変わらない現実がある。2つ目はノウハウ不足。あくまで一般の従業員がやっていて、相談のテクニックもなければカウンセラーでもない。大きい会社なら人事異動もあり、3年経ったら別の部署に行くなどしてノウハウがたまらない。そして3つ目はフォロー不足だ。上司が相談担当の仕事の大切、大変さをなかなか理解できていない。『気合いと根性で乗り切れ』という上司もまだいる。担当者の心の苦しみにまで目が届いていないのではないか」。 (『ABEMA Prime』より)