原発事故後の除染作業で生じた放射性物質を含む土、いわゆる『除染土』を、東京・霞が関の合同庁舎などで再生利用する工事が始まりました。

除染土を花壇に敷き詰め、上から普通の土をかぶせていきます。

この工事の背景にあるのが、先月、国が初めて公表したロードマップです。それによりますと、放射性物質の濃度が低い除染土は、霞が関から再生利用を進めていくとしています。ただ、濃度の高い土については、これから議論していくことになります。

膨大な除染土が眠る福島へと向かいました。

福島第一原発から約2キロ。大熊町の老人ホームです。

あの日から時が止まっていました。当時、100人ほどの入所者がいたそうです。

「医療用の酸素ボンベだったり。慌てて避難していったそのままなんでしょうかね。湯呑だったり、生活の跡がそのまま残っていますね」

しかし、当時のままで残された建物は、ごくわずか。多くは取り壊されて、いまは除染土の置き場所となっています。

「私が歩いている道の両側、小高い丘があるようにしか見えませんが、 実は、この中に除染土が埋められているんです。福島第一原発の周りをぐるりと取り囲むようにして、この広大な地域が、中間貯蔵施設になっています」

福島第一原発の事故後、汚染した土をはぎ取るなどの除染作業が県内各地で行われました。それによって発生した大量の除染土を集約するために作られたのが“中間貯蔵施設”です。

上空から見ると、まるで古墳のようですが、この中に除染土が埋められています。その量は、東京ドーム11杯分。面積は、渋谷区とほぼ同じです。

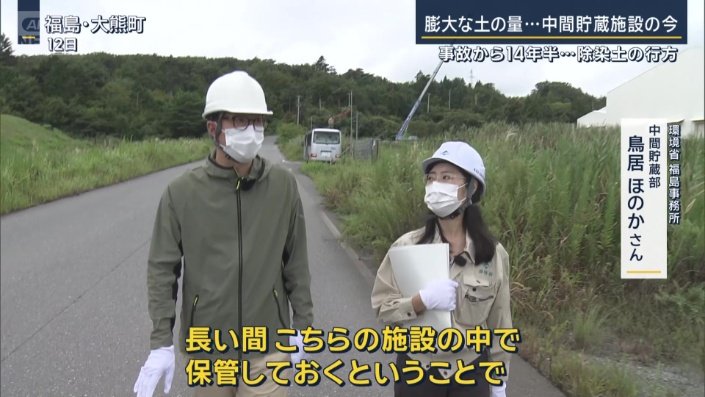

「最終的には、最終処分ということで外に出しますけれども、長い間、こちらの施設の中で保管しておくということで、この形での保管をしている」

2015年、中間貯蔵施設に搬入が開始された除染土。国は、30年後の2045年までに、福島県外で最終処分することを約束。法律で定められました。つまり、“中間”という名の通り、あくまでも最終処分までの“つなぎ”の施設です。

そのため国は、除染土の再生利用を各地で進めようとしていますが、これまで反対の声が相次いできました。

10年経っても進まない現状。

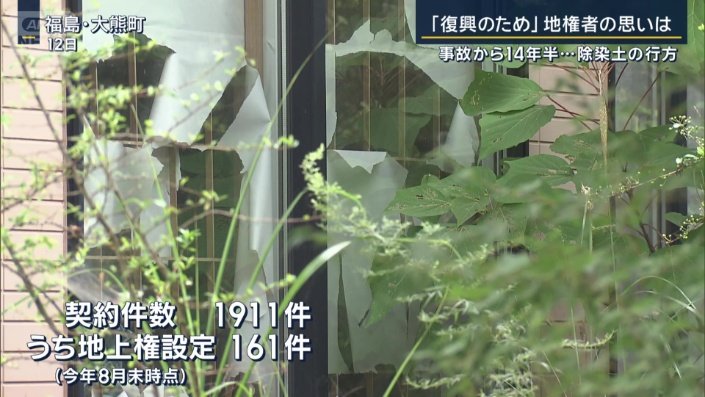

中間貯蔵施設のために、住民の多くは、国に土地を売却しましたが、中には、土地を貸す契約を結んだ人もいます。

その一人が、鎌田清衛さん(83)です。大熊で果樹園を営んでいました。

原発事故により、自宅は帰還困難区域に。そこに追い打ちをかけるように決まったのが、中間貯蔵施設の受け入れでした。

「国の言い分も、県の言い分も『県全体の除染したものを仮置きするんだから、県民のためだ。県の復興のためだ』って言われるとね。受け入れざるを得ない」

現在、須賀川市で暮らしていますが、いまも大熊町への強い思いを持ち続けています。

「(2045年に)戻れる保証は何もない。私はおそらくいないですから。やっぱり町民の一人だということ。私は、まだ大熊町民ですよと。それは残しておきたかった」

自分ではなく、将来の世代のために取り戻したいふるさと。

そこを埋め尽くす“除染土”に、いま思うことは。

「(除染土を)地元で使えという声が出ていることも承知しています。ちょっと、ひどいんじゃないですか。あそこに原発があって、首都圏にいた人たちは、その電力は我々も使っていたんだと。それがなかったらおそらく進んでいかないんじゃないか」