日本でも発行の認可1号が出て話題となっている「ステーブルコイン」とは何か、またビットコインなどの暗号資産と何が異なるのだろうか。専門家に取材した。

「ステーブル」=「安定的」という意味を持つステーブルコインについて、暗号資産の制度を検討する金融庁の審議会のメンバーでもあるピクテ・ジャパン シニアフェロー大槻奈那氏は以下のように語る。

「ビットコインや暗号資産から値動きを取ったもの。ブロックチェーンの技術で回されている部分だけが共通点だ」(大槻奈那氏、以下同)

ステーブルコインにも、ビットコインなどの暗号資産に使われている「ブロックチェーン技術」が使われているが、ビットコインなどと違いステーブルコインは価格が変動しない。この特性からも、決済(支払い)のために使われる“デジタル通貨”に近い存在とも言える。

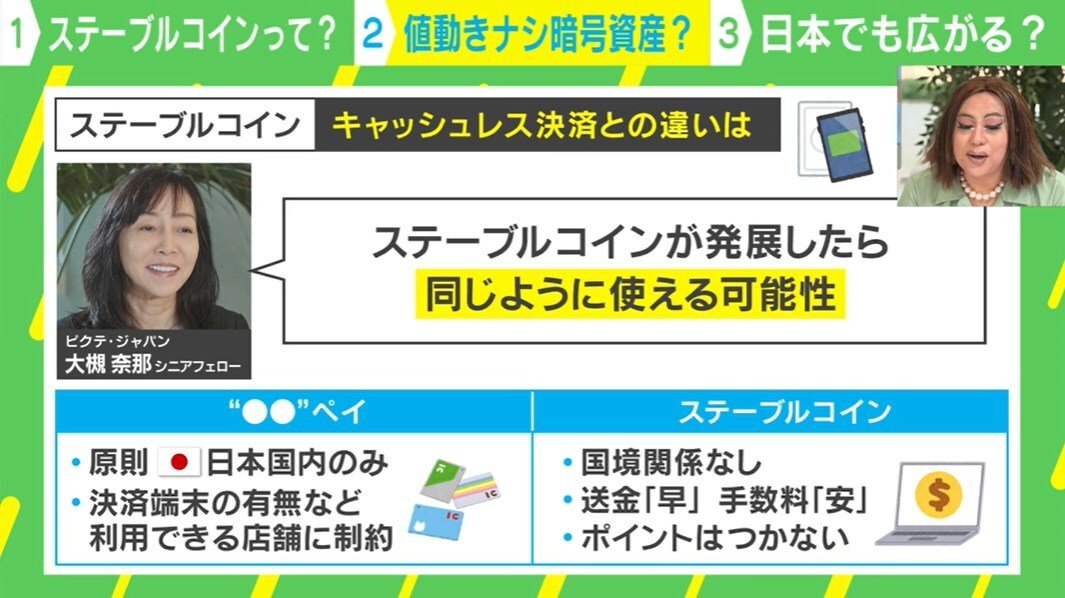

では、「〇〇ペイ」や交通系ICなどのキャッシュレス決済とはどう違うのだろうか。

「ステーブルコインがすごく発達した場合、同じような感覚で〇〇ペイや交通系IC、〇〇払いと同じように使えるようになる可能性も」

ただ、キャッシュレス決済は基本、日本国内で端末がある場所でしか利用できない。一方、ステーブルコインに国境はない。世界中で使える「デジタル通貨」がステーブルコインの“目指すもの”である。

8月、金融庁から日本で初めてステーブルコインの発行元として認可された「JPYC社」の岡部典孝代表は「まさにこれから国際送金決済革命が始まろうとしている」と主張する。

国をまたいで送金する場合、銀行同士を経由するため、時間がかかり手数料も高額である。しかしステーブルコインの場合、ブロックチェーン上で瞬時に取引が完了し手数料も低く抑えることができる。

すでに世界ではステーブルコインの存在感が増しており、大槻氏は「去年1年間で決済された金額は、マスターカードとVisaカードの決済額を上回っている」と述べる。

一般のユーザーにも利用の幅が広がりそうなニュースもある。大阪・関西万博の公式アプリ、『EXPO2025デジタルウォレット』が万博終了後に、日本円とアメリカドルに連動したステーブルコインの利用ができるサービスになるほか、10月をめどに一部のクレジットカードの返済方法にステーブルコインが使えるようになる予定だ。

「デジタルの世界が発展していくために、その中で日本円が使いやすいものになるように、最終的には世界各国の人が使ってもらえるようなお金にしたい」(JPYC 岡部典孝代表)

ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、経済愛好家でコラムニストの肉乃小路ニクヨ氏とそのリスクなどについて考えた。

リスクは?日本人にマッチする?経済愛好家が解説

「(同じブロックチェーン技術を使った)暗号資産でも盗まれるなどセキュリティに関するリスクはある。また記録が絶対に消えないという点で、間違えた場合どうなるのかなどは心配だ」(肉乃小路ニクヨ氏、以下同)

キャッシュレス決済とは異なり使ってもポイントが付かないステーブルコインだが、“ポイント好き”の日本人に浸透するのだろうか。

肉乃小路氏は「ポイントを付ける余地が少ないのでは」と語る。それは、ステーブルコイン発行体がどうやって利益を出すかの構造にもある。 「ステーブルコインの発行体は担保になる資産を持たなければならないため、おそらく短期国債などを中心とした担保を入れることになると思う。その場合、それほど利率が高くないためポイントを付ければ損をしてしまい、ステーブルコイン自体の信用が落ちてしまうデメリットがあるのではないか。まずは信用を勝ち取ることが大事で、元の円に戻すのに困難が生じる状態を起こしてはいけないため、ポイントを付けてのプロモーションはしばらくやりにくいのではないだろうか」

(『ABEMAヒルズ』より)