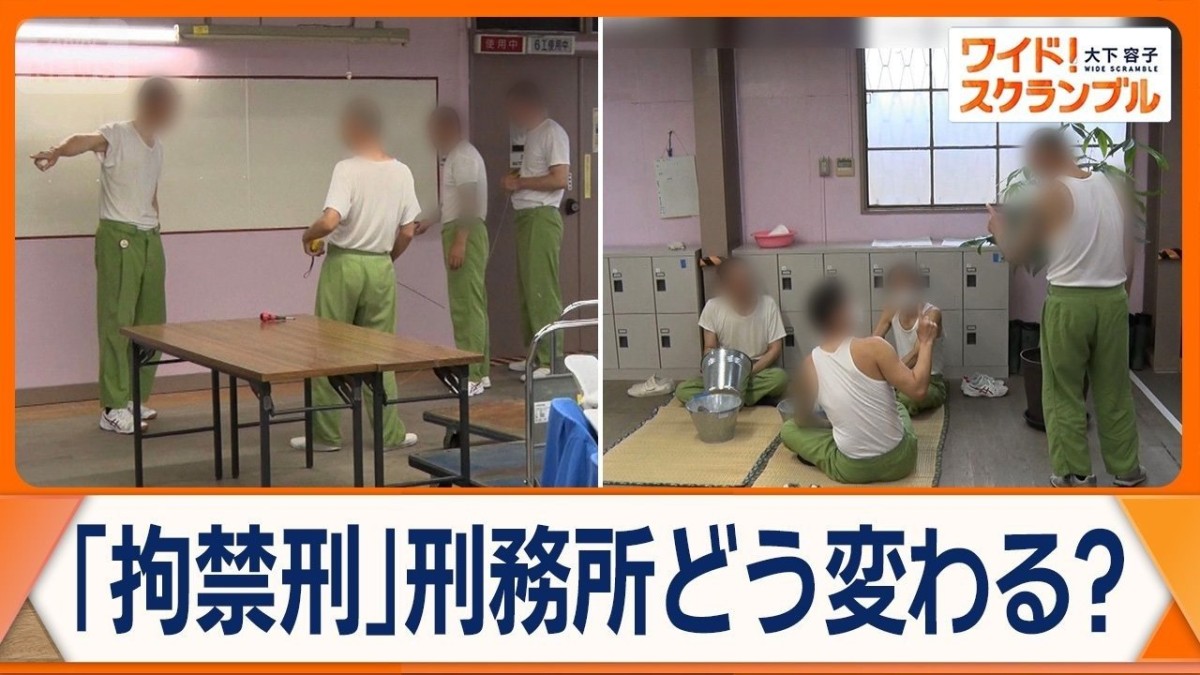

今年6月、115年ぶりに刑法が改正され新たな刑罰「拘禁刑」が施行された。これまでは決まった刑務作業が義務の「懲役」と刑務作業の義務がない「禁錮」の2つの刑法だったが、これを一本化したのが「拘禁刑」だ。

1907年、明治40年の刑法制定以来、初の大改正で刑務作業が全員一律ではなくなり、更生・再犯防止のためにそれぞれの受刑者の特性に合わせた作業を行う形に変わった。施行されたばかりなので、現在は拘禁刑で服役している受刑者は少ないが、一部で試験的に導入している刑務所がある。拘禁刑施行で刑務所はどう変わるのか、取材した。

新たな刑罰「拘禁刑」とは

張り詰めた緊張感。静寂を破る刑務官の声。沈黙のなか、作業音だけが響く。

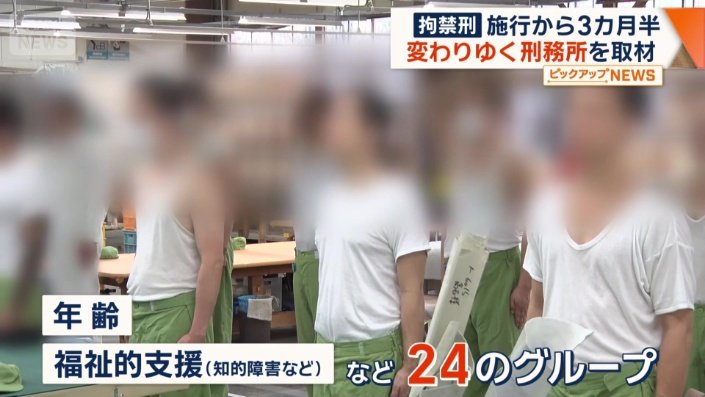

山梨県甲府刑務所。ここには現在、刑期が10年未満の男性受刑者、およそ380人が収容されている。刑務所で受刑者は原則、刑務官の許可なく言葉を交わすことも移動することもできない。

しかし…。

「これ、いっしょにしますか」

「ああ、いいですよ」

こちらの工場では、他の工場と違って刑務官の許可がなくても受刑者たちが自由に動き作業をすることができる。

「(Q.きょう午前中は何をするのか?)きょう午前中は工場内作業で、ここの一部を改造したり、堆肥のための卵をすりつぶしたり」

ここでは受刑者同士の話し合いをもとに、それぞれが自分で判断して刑務作業をしている。取材中には、こんな場面もあった。

「整列!」

「(洗濯終了まで)あと2分です!」

「あした?あさ?」

「2分で止めちゃって平気?」

「干しちゃったほうがいいね」

「切っちゃおう」

この光景について担当の刑務官は、自分の提案が受け入れられることで自己肯定感を育む効果があるという。

海老本刑務官

「今までは懲役刑というのは決められた作業、作業手順を守ってというところだったんですけれども、今では自主性をより重んじて、自ら何ができるかということを考えて取り組んでいます」

拘禁刑 施行から3カ月半

こうした取り組みは、刑法改正で6月から施行された「拘禁刑」に対応するためのものだ。

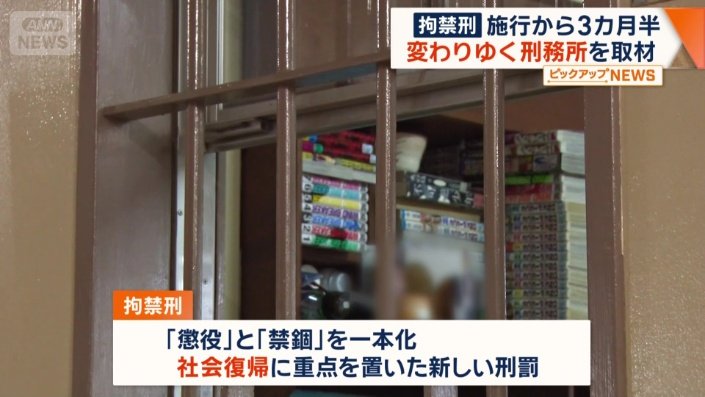

「拘禁刑」とは、これまでの「懲役」と「禁錮」を一本化し、より社会復帰に重点を置いた指導を行う新しい刑罰だ。刑罰の変更は明治以来、115年ぶりとなる。

対象になるのは、6月1日以降に発生した事件。今後、裁判を経て「拘禁刑」判決が確定した受刑者が刑務所に収容されることになる。

そのため甲府刑務所では、懲役刑の受刑者の一部に対し、この「拘禁刑」を想定した処遇が取られているのだ。

拘禁刑の受刑者は「年齢」や「障害」、「国籍」などによって、24のグループに分けられる。

これまで懲役刑の受刑者は刑務作業が義務だったが、拘禁刑ではそれぞれの特性に応じて刑務作業の割合を調整し、社会復帰に必要な指導を行うことになる。

「私たちが目指すのは、その人の持つ問題性を除去してあげて、そして社会に戻してあげること。そうすることによって再犯がなくなれば、結果的に社会の安全が保たれるという考え方なんです」

再犯の減少につながるか

刑罰変更の背景にあるのは再犯率の高さだ。

法務省によると、2023年に入所した受刑者のうち、過去にも収容歴がある人は55%。10年ほど前と比べても、その割合はほとんど変わっていない。

また再犯者のおよそ7割は無職で、仕事に就いてもすぐに辞めてしまうなど社会になじむことができず、刑務所に戻ってきてしまうのだという。

「私たちの態度も一般社会に近づけなければいけない。受刑者への接し方も、厳しさを持ちつつも可能な限り社会に近づける。受刑者の生活も可能な限り社会に近づける。出所した時にスムーズに生活できるようにしてあげるというのも大事なのかなと考えています」

甲府刑務所で拘禁刑を想定した処遇の対象となっているのは、薬物事犯で服役している8人の受刑者だ。

他者の視点を取り入れて物事を考え、自分の気持ちを言葉にすることに慣れるため、対話を重視した指導に力を入れているという。

受刑者「自分を知る。いいきっかけに」

さらに、特徴的な点がもう一つある。それは刑務官の笑顔。

これまで刑務官は、受刑者に対して笑ってはいけないと徹底されてきた。しかし、ここでは一般社会と変わらず、感情を表に出した接し方をし、ともに涙することもあるという。

新たな処遇に、受刑者は何を感じているのか。

試験的に導入された当初からこの処遇に移行して服役している60代の鈴木さん(仮名)。覚せい剤取締法違反の罪で今回が7回目の服役だ。

特性に合わせた処遇とは?

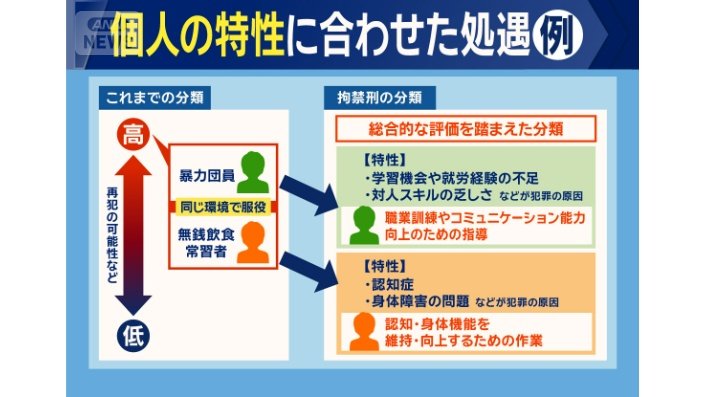

新たに導入された個人の特性に合わせた処遇とは、どのようなものなのか。

これまで受刑者は、主に「再犯の可能性」で分類されていた。そのため、例えば暴力団員の受刑者と無銭飲食を繰り返している高齢者が同じ環境で服役していました。

それが拘禁刑の処遇になると、年齢や障害などの特性、罪状などを総合的に評価して社会復帰に必要な指導を行うことになる。

例えば、学習機会や就労経験の不足、対人スキルの乏しさが犯罪の原因にあるという特性をもつ暴力団員は職業訓練やコミュニケーション訓練を。

認知症や身体障がいの問題などが犯罪の原因にあるという無銭飲食の常習者は、認知・身体機能を維持・向上するための作業を行うという形だ。

受刑者 塀の外で活動

社会復帰を見据えた取り組みの一つとして、甲府刑務所では、受刑者が塀の外に出るという画期的な取り組みが行われた。

8人の受刑者たちが5月から栽培を始めたサツマイモの収穫作業を始めた。

これは、甲府刑務所内の畑で作った作物を、市内の動物園に寄付する初めての取り組みだ。受刑者が塀の外に出て、直接届けに行く。

「地域貢献でしたり、他者貢献、社会貢献という取り組みのなか、私たちの工場はそれをモットーにやっていますので。あとは目標を達成する喜びを知ることができたのかなと」

こうして収穫されたサツマイモはおよそ100キロ。これを動物園に届ける役割を任されたのが、鈴木さん(仮名)だ。

受刑者が塀の外で活動する異例の試みには慎重な意見も多かったといい、逃走などの事故防止のため、多くの刑務官がサポートした。

塀の外に出るのは逮捕以来、3年ぶりだという鈴木さん(仮名)。静かに窓の外を見つめる。

「(Q.代表として行くわけですが)光栄に思っていますけど…ちょっと複雑ですね…」

バスから降りる時には手錠や腰ひもも外される。そしていよいよ、サツマイモが届けられた。

「この活動において、社会貢献ができることにやりがいを感じています。私たちは今の気持ちを大切に、社会復帰を目指します」

終了後、緊張でこわばっていた鈴木さん(仮名)の表情が、やわらかくほどけた。

刑務所に戻ると、他の受刑者への報告も兼ねて振り返りの時間が取られた。

「園長先生がおいしそうなイモを食べさせてあげるからねーって優しく語りかけて。この園長の光景を見てすごく気持ちがほぐれたので作ったかいがあると思った」

そして、鈴木さん(仮名)はこの1年半を振り返り、今までの懲役刑とは違うものを感じていると語った。

■刑務官たちはどのように思う?

この拘禁刑の導入を、刑務官たちはどのようにとらえているのだろうか。

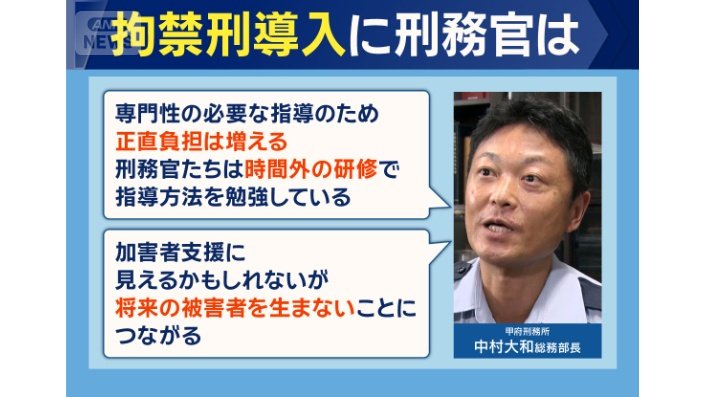

甲府刑務所の中村大和総務部長は、「ある程度専門性の必要な指導を行うことになるため正直負担は増える。人員や予算が大きく増える見込みのないなか、刑務官たちは時間外の研修で指導方法を勉強している」と実情を明かす。

しかし、「一見、加害者支援のように見えるかもしれないが、将来の被害者を生まないことにつながると信じて取り組んでいる」と話していた。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年9月18日放送分より)