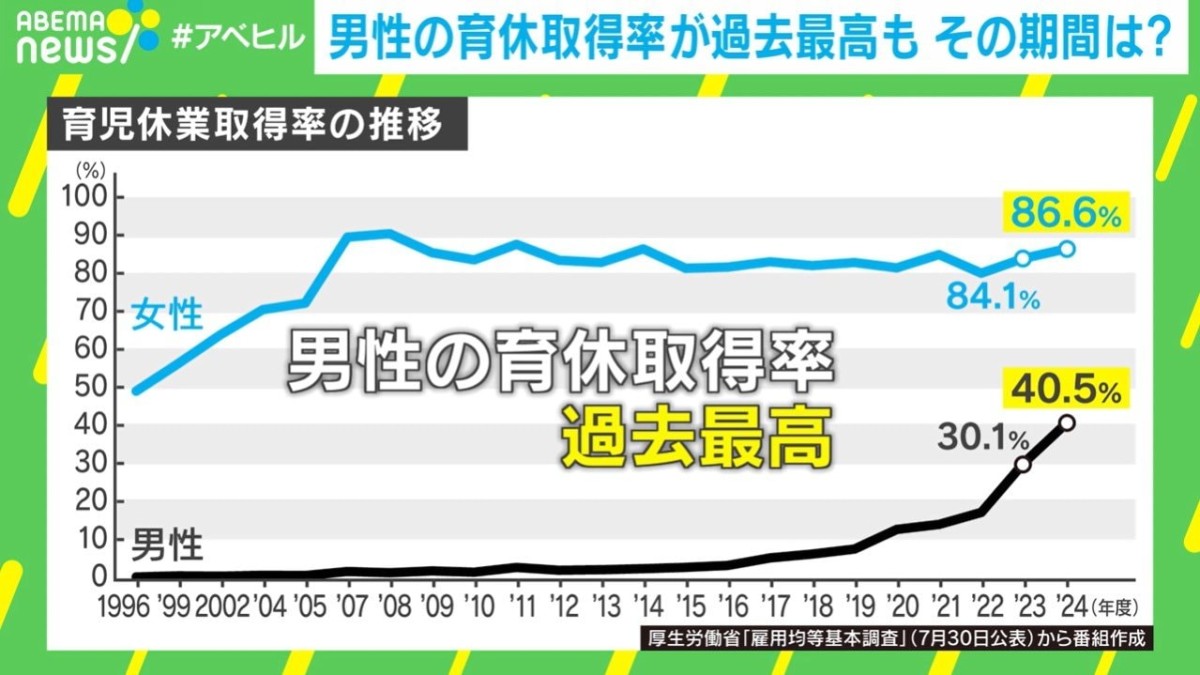

厚生労働省の調査によると、2024年度の育休取得率は、女性が前の年から2.5ポイント増え86.6%、男性は10.4ポイント増えて40.5%となり、男性の育休取得率が過去最高となった。しかし、いまだ女性の半分にも及んでいない。

【映像】「頭の中では取るべきと思っているが…」育休取得をめぐる街の声

実際、男性の育休取得をめぐる状況はどうなのか、街で聞いてみた。

「ここ2〜3年は皆、何の問題もなく取得している印象がある」(30代 会社員)

「(夫と)同じ職場だが、男性が育休を取り始めたのはここ5年くらいで、それまでは全然取っていない」(30代 会社員)

一方で、若い人からはこんな意見も。

「その時の状況によっては(育休を)取りにくいときもあるのかな。頭の中では取るべきと思っているが、実際とは少し違うギャップもあると思う」(20代 大学院生)

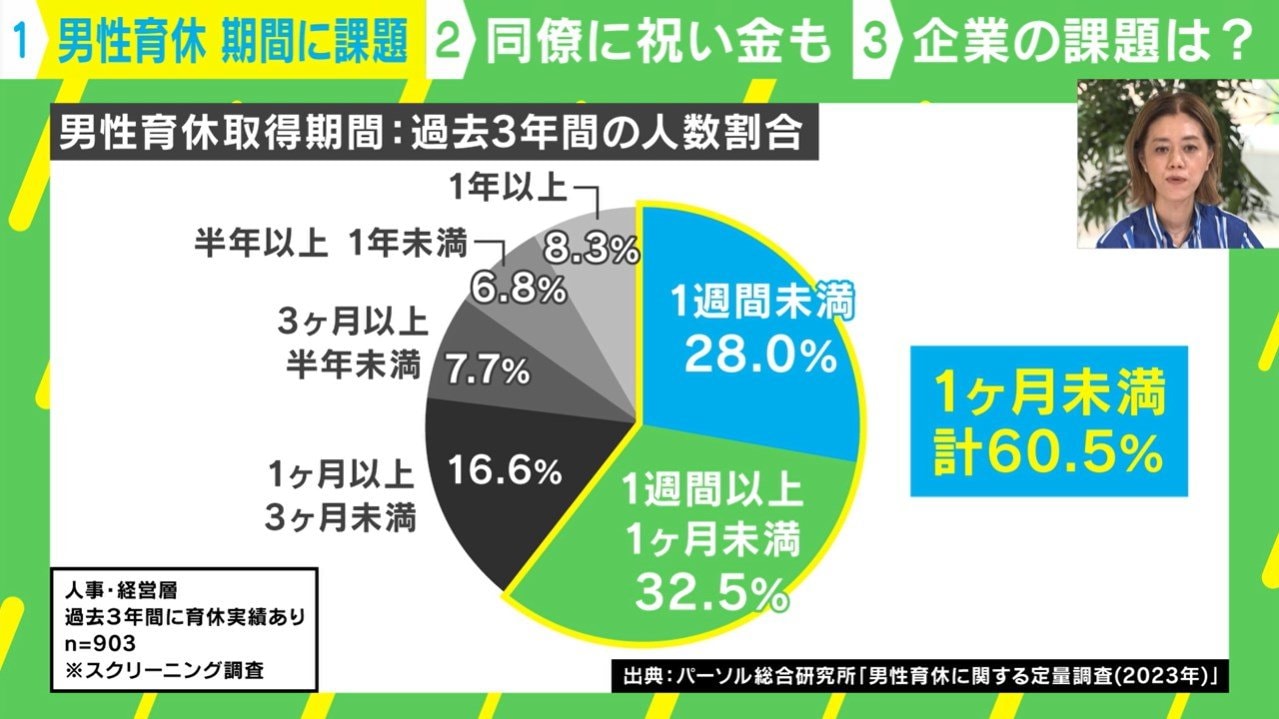

男性の育休の取得率自体は上がってきているが、取得する期間について、若い男性社会人の7割が1カ月以上を希望しているのに対し、実際に育休を取得した人たちの期間は1カ月未満が6割と、希望と現実に差がある実態も見られる。

企業では様々な取り組みが

そんな中、育休を連続で取得しやすいように企業で様々な取り組みが行われてきている。

2年前、三井住友海上火災保険では、育休を取る当事者に焦点を当てた支援ばかり行うと、職場内での溝を深めるのではないかという懸念から、育休取得者と同じ職場で働くメンバーにも人数と規模に応じて「祝い金」として、3000円〜10万円の育休職場応援手当を支給する制度を導入した。

また三井住友銀行は10月から、育休をきっかけとしたチーム力の強化と、男性社員の育休取得必須化の2つの取り組みを始めると発表した。1つ目は、チームで育休期間も安定的に業務を運営できた場合に、育休を取得する本人だけではなく、本人が担当してきた仕事を引き受ける同僚にも、1人あたり5万円の報奨金を支給するという。もう1つは、性別による役割分担意識を払拭するため、2歳未満の子どもがいる男性社員を対象に、2歳になるまでに約1カ月以上の育休取得を原則必須とするというものである。どちらも、2028年度までの期間で行う。

こうした制度を街の人はどう思うか。

「平等かもしれない。全員が全員、育休を取るわけではないので。取らない人にとっては良いかもしれない」(30代 会社員)

「会社によっては小規模だったり、少人数だったりすると、1人の穴はとても大きいので、周りの従業員のモチベーションダウンとか、もしくは育休を取得しようとしている人が取りづらいというところにつながってくるのかなと思う。両者にとってメリットがあるような施策を企業が打てるのであれば、非常にありがたい」(30代 会社員)

育休取得率アップも…課題は?

男性の育休取得率は上がっているものの、望み通りの期間取得できていない現状に、ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーター、慶應義塾大学教授で教育経済学者の中室牧子氏は次のように話す。

「取得する人数自体が増えてきたのは非常に素晴らしいこと。ただ、時間が短いのは課題」(中室牧子氏、以下同)

1カ月以上の育休を取得しない理由には、収入や職場への迷惑、職場の雰囲気といったものがある。こういった点を改善していくためにはどのようなことが必要なのか。

「企業が行っている周囲の人たちに報奨金・お祝い金を出すような制度は、非常に良いアイデア。海外の研究で面白い研究がある。私たちは周囲の同僚たちの行動に影響を受けて育休を取るかどうかを決めている。海外でもそういうことがあるんだなと私は驚いた。ノルウェーの研究だが、同僚が育休を取ると、本人が取る確率が11ポイント上がる。兄弟が育休を取ると15ポイント上がるという研究があるので、身近で育休を取っている人がいるとそれに影響を受ける。経済学ではピア効果というが、育休を取るという判断にもピア効果が働く」

「報奨金が出て気兼ねなく育休を取る人が増えれば、徐々にそれがスノーボール式に広がってきて、周りの人たちの行動変容につながっていく。報奨金が出ているということに安心して少し長く取ろうかなという人が出てこれば、また同じようにスノーボール式にピア効果が広がっていくことが期待される」

(『ABEMAヒルズ』より)