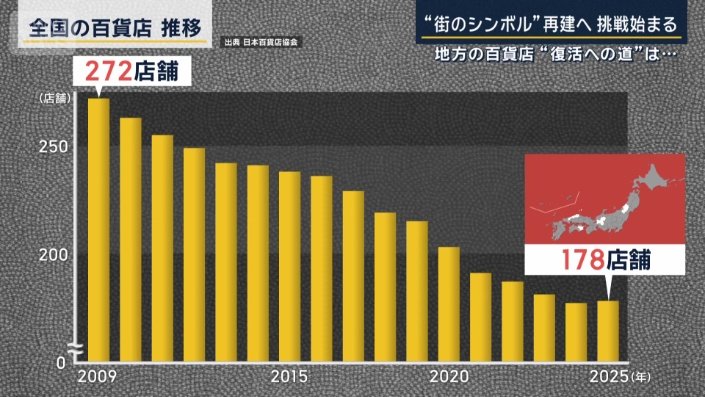

この10年間、全国で60店舗が閉店するなど、かつては街のランドマークでもあった百貨店が年々減少しています。こうしたなか、行政主導ではなく、民間主導で再建を目指す動きが広がっています。

東武百貨店池袋本店の北海道物産展。毛ガニに明太子といった味覚の秋に、平日とは思えない混雑です。

「おいしいものを食べに。その地域のものを食べたり買ったりできるので、それを楽しみに」

「もう10回以上。百貨店だったら安心して。値段は安くないが買えるので。いいものはやはり百貨店で買っています」

一方で、地方の百貨店は苦境が続いています。北海道も例外ではありません。道内の百貨店は、この10年で9店舗から6店舗に減少。道東唯一の藤丸百貨店も2023年、122年の歴史に幕を下ろしました。1900年に呉服店として帯広市に誕生し、百貨店へと姿を変えた藤丸は、当時最先端のシースルーのエレベーターが動くなど、子どもから大人までが集う街のシンボルでした。

「藤丸に来ると良いものを買ってもらえた思い出がある」

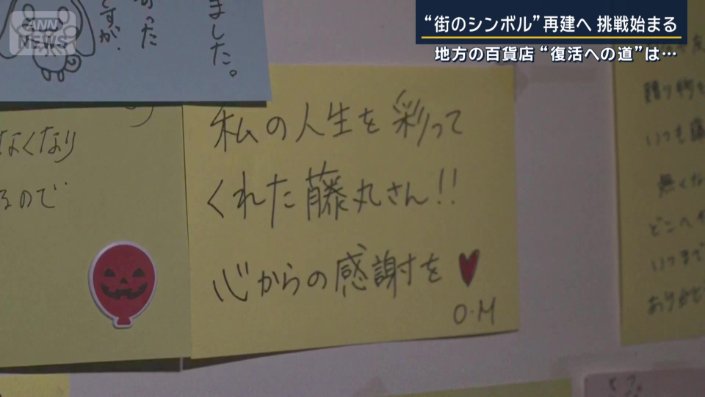

ただ、売り上げは年々減少。その後も赤字は続き閉店。今月22日に取り壊しが始まりました。地下にあった食料品売り場も。喫茶店も。中には時を超えた人々の思い出が残されていました。

「文房具や子ども服、書店もあった」

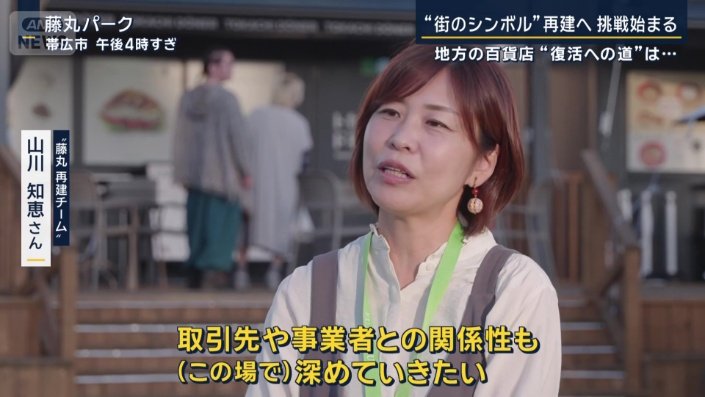

案内してくれたのは地元出身の山川さん。藤丸再建チームで企画・運営を担っています。

「私はまちづくりの仕事を個人でやっていて、中心市街地活性化の活動をしてきた自分のスキルが役に立つのであれば、ぜひ参画させてほしいと」

そもそも藤丸の再建にあたっては、耐震性の面から建物の取り壊し・再建が必須。この解体にも莫大な費用が発生します。

「解体は20億4500万円かかる。そもそも1歩目に立つために10億円程度が足りない」

資金調達に奔走したのは、帯広で起業して日の浅いベンチャー企業。営業周りで大手不動産会社の社長と出会います。

「『オープンハウス』は群馬県でバスケのアリーナをつくったり、地方創生・地域共創の取り組みをやっていたので『この米田さんの取り組みは本当に価値のあるものだ』と。10億円の寄付を確約された状態で何ができるか『頑張って取り組んでほしい』と」

取り壊しの費用にめどが立っても、客が戻ってくる保証はありません。再建は早くても2030年と、最低でもあと5年はかかります。そこで、再建に向け“客をつなぎ止める場”として、建物の真裏に『藤丸パーク』をオープンさせました。ここには、もう一つの役割が。

「取引先や事業者との関係性も(この場で)深めていきたい」

客と熱意のある地元会社をつなぎ続けて“新生藤丸”のオープンを迎えるのが狙いです。

日本百貨店協会によると、県内に百貨店が1店舗もない“空白県”は、山形や徳島など4県。また、全国の店舗数も年を追うごとに減少が続いています。

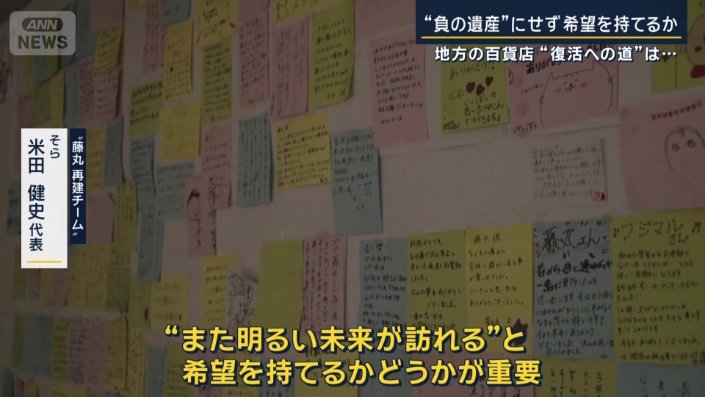

「地域に負の遺産が残っていると、地域のイメージが“成長していない”“衰退している”地域となってしまう。負の遺産になる前にリセットして“また明るい未来が訪れる”と希望を持てるかどうかが重要」