いま、ある無罪判決が物議を醸している。起訴状などによると、70代の男性被告が2022年、北海道北広島市にある生活困窮者向け共同住宅に放火・全焼させ、男女2人を殺害した罪に問われていた。

被告は警察の取り調べに対し、「共同住宅の中で殺人が行われていた」「次は自分がやられると思った」などと供述。被告に刑事責任能力があったのかが争点となり、精神鑑定は起訴前と裁判中に2度行われ、それぞれ異なる見解が出た。

その2つの鑑定をもとに、検察側は「責任能力があった」、弁護側は「心神喪失状態にあった」と主張した。そして札幌地裁は、「善悪の識別に従って自分の行動をコントロールできる能力が失われていた疑いが残ると言わざるを得ない」として、無罪判決を下した。

SNSでは「なぜ無罪?」「心神喪失で無罪になること自体が理不尽」との声が出ている。“心神喪失”とは、どのような状態なのか。そしてなぜ、鑑定で見解が分かれたのか。『ABEMA Prime』では、心神喪失状態の犯罪について、専門家とともに考えた。

■心神喪失とは?

刑法第39条では「心神喪失者の行為は罰しない」「心神耗弱者の行為はその刑を減軽する」と定められている。“心神喪失”は行為の良し悪しや判断が全くできない状態を、“心神耗弱”は行為の良し悪しや判断が著しくつきにくい状態を指す。

北海道大学病院附属司法精神医療センターの賀古勇輝センター長は、これまで30件以上の精神鑑定を行ってきた。「刑法第39条は、日本だけの特殊な法律ではなく、先進国ではおおむね共通している。『本人に責任を問えないような状態であれば、処罰しても仕方ない』という“責任能力主義”の考え方がベースになっている」。

北広島の事件では、判決直後の反応に「被告自身も責任を感じているのでは」といった指摘が出ている。これには「心神喪失の人でも、ずっと続くわけではない。心神喪失には、必ず『精神障害により』の枕ことばが付くが、病状が悪いときに、一時的にそういった状態になる。今回の判決が出たケースも、事件は3年近く前のことで、いま現在は心神喪失ではないのだろう」との見解を示す。

「心神喪失だからと言って、無罪はあり得ない」といった声に対しては、「心神喪失状態を、一般の人が目にすることはそうそうない。定義としては『物事の是非や善悪が全く判断できなくなる』『判断に従って自分をコントロールする能力が失われている』といった状態が、“心神喪失”となるが、言葉ではイメージがつきにくい。われわれの説明不足もあるが、なかなか一般に理解してもらうのは難しい」と語る。

■「精神障害があるから、無罪や減刑されるわけではない」

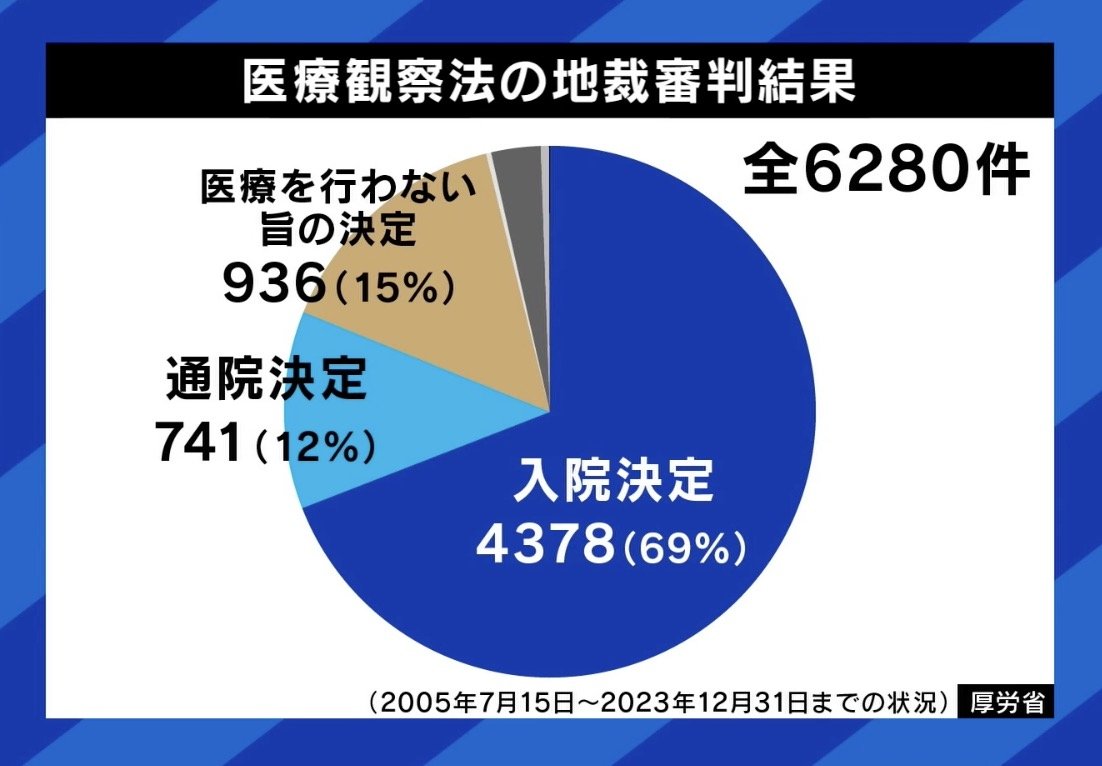

心神喪失となった場合、その後はどうなるのだろうか。「日本では医療観察法により、検察官が『強制的に医療を受けさせるべき』と申立てる。その後、裁判は行われないが、裁判所で“審判”が行われ、『病気のせいで行ったのだから、強制的に治療を受けさせなければならない』と判断する。多くは入院となるが、専門施設で治療する人が多い」。

治療後については「ほぼ全員退院する。『どう見ても心神喪失』と言えるほど重い精神障害でも、病状が良くなる人がほとんど。入院が長期化する人も一部いるが、多くは社会復帰できる。回復すると『どうしてこの人が』と思うほど、穏やかで静かだ。治療さえきちんとしていれば、見てもわからないだろう」と説明する。

その一方で、「精神障害があるからと言って、無罪や減刑されるわけではない。極めて重い一部だけが対象になり、精神障害を持っていても、大多数は『責任能力がある』として、普通に裁かれる」とも話す。

そして、“責任能力”について「乱暴な説明ではあるが」としたうえで次のように説明する。「幼稚園児が火遊びで家を燃やして、人が死んでしまった場合、『厳罰に処せ』と言う人はあまりいないだろう。『幼稚園児では罪に問えないから、その子が大人になったら刑務所に入れろ』と言う人もいない。心神喪失状態の人をよく見る立場からすると、『厳罰に処せ』と言うのは『幼稚園児を刑務所に入れろ』と同じくらい、意味をなさないような感覚がある」。

■再犯率は?

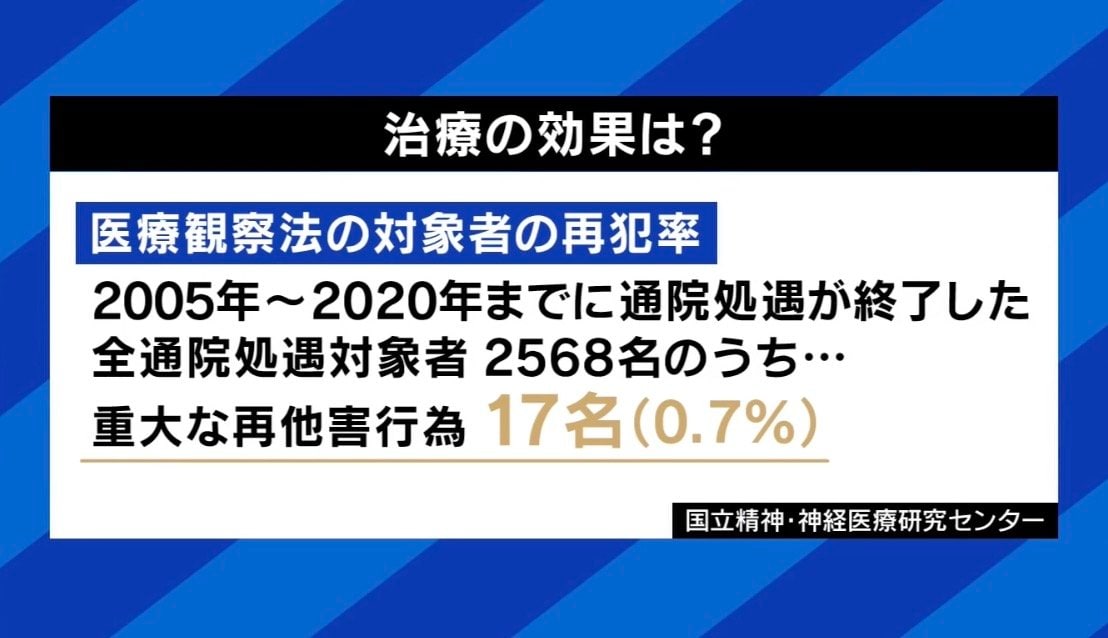

治療の効果は、どの程度出ているのか。国立精神・神経医療研究センターによると、医療観察法の対象者の再犯率は、2005年〜2020年までに通院処遇が終了した全通院処遇対象者2568名のうち、「重大な再他害行為」は17名(0.7%)だった。

重大な犯罪につながる前に、医療につなげることはできないのだろうか。賀古氏は「心神喪失になる精神障害は、8割方が統合失調症だ。心の病ではなく脳や体の病気で、本人には責任がない。10〜20代の若さで発病することが多いが、だいたい人口の1%弱に平等に起きる」と解説する。

統合失調症の場合は、「脳に障害が起きるため、『自分は病気らしい』と理解できなくなる。自力で病院へ来る人もいるが、自覚できずこじらせることも多い。学習指導要領が変わり『高校生にも精神障害を教えよう』となったが、啓発が非常に大事だ」という。

とはいえ、再犯率が0.7%であっても、完全なるゼロとは言えない。「厳罰として刑務所に入っても、出所後に再犯率が桁違いに高くなる現実もある。あくまで相対的なもので、どちらもゼロではない以上は胸を張れない」。

(『ABEMA Prime』より)