アメリカ・トランプ大統領が名門ハーバード大学を「行き過ぎたリベラルな価値の拠点」と批判し、助成金の凍結や留学生の受け入れを取り消した。これに対し、学内では大規模なデモが起きている。アメリカに限らず、大学には様々な場所から多様な人々が集まるため、一般的にはリベラル傾向にあると言われている。そんな中、日本国内の大学では、保守団体で活動する学生たちもいる。

東京大学では今年5月、新たな保守系サークル「右合の衆」が誕生。また早稲田大学には設立から81年目を迎えた歴史ある「國策研究會」もある。「ABEMA Prime」では、この保守系サークルの代表者とともに国内の政治、政党について保守の立場から議論した。

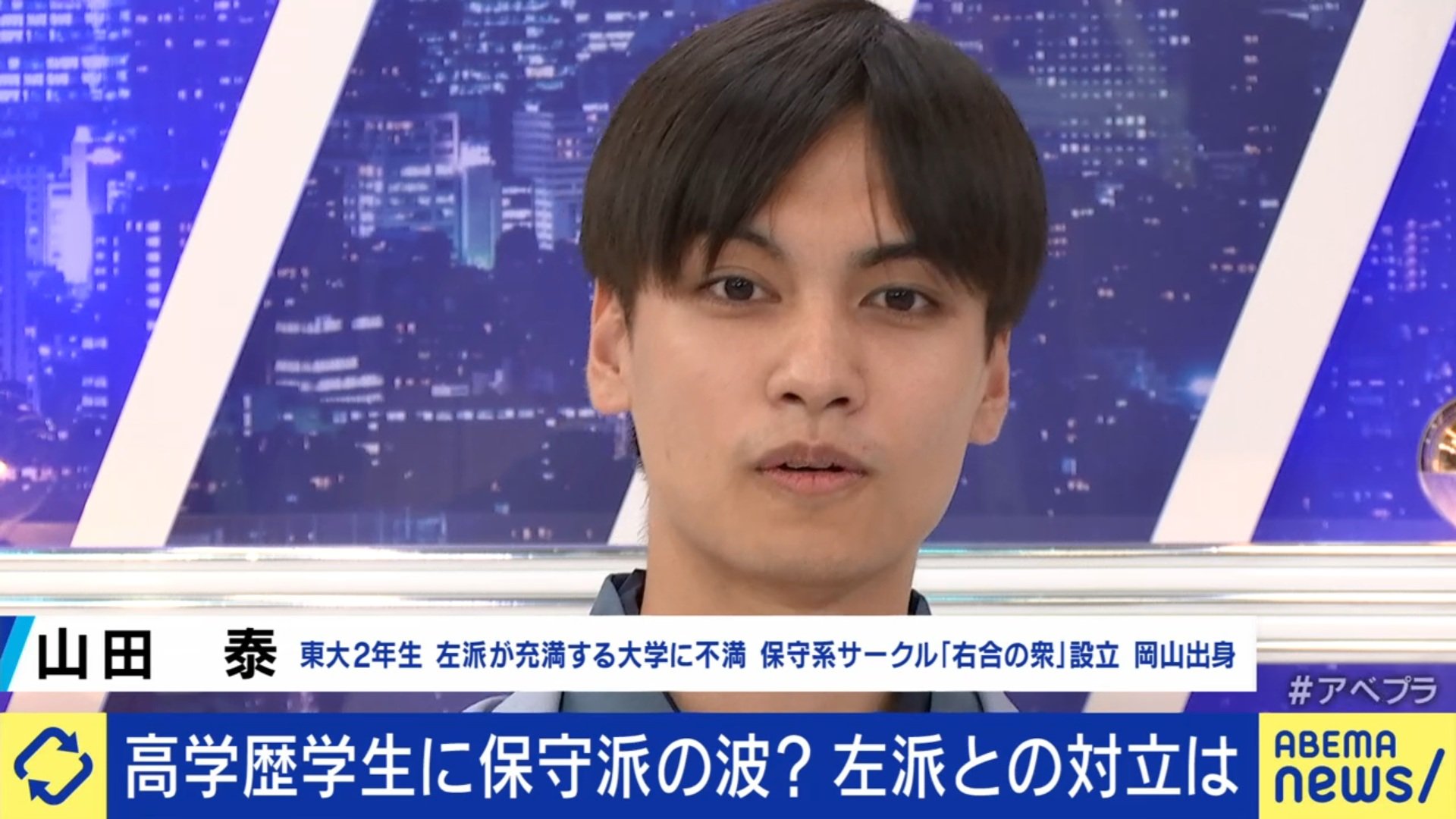

■東京大学にも保守系サークルが誕生

東京大学の山田泰さんは、今年5月に1人で保守系サークル「右合の衆」を新たに立ち上げた。「校内にはサークルの立て看板があるが、左派的な思想がメインストリームになっていて、その偏りを是正したいと思った」と、設立理由を語る。「教授のSNSを見ても『ザ・左翼』という感じで、その教授のジェンダー論が人気の授業になっていたりと、かなりアンバランスだと感じていた」。他のサークル同様に立て看板を作ったり、ビラを配ったりするうちに1人、また1人と仲間が増え、今では10〜20人ほどが参加。昨今のニュースや本に触れ、それに対してのディスカッションなどを行っている。

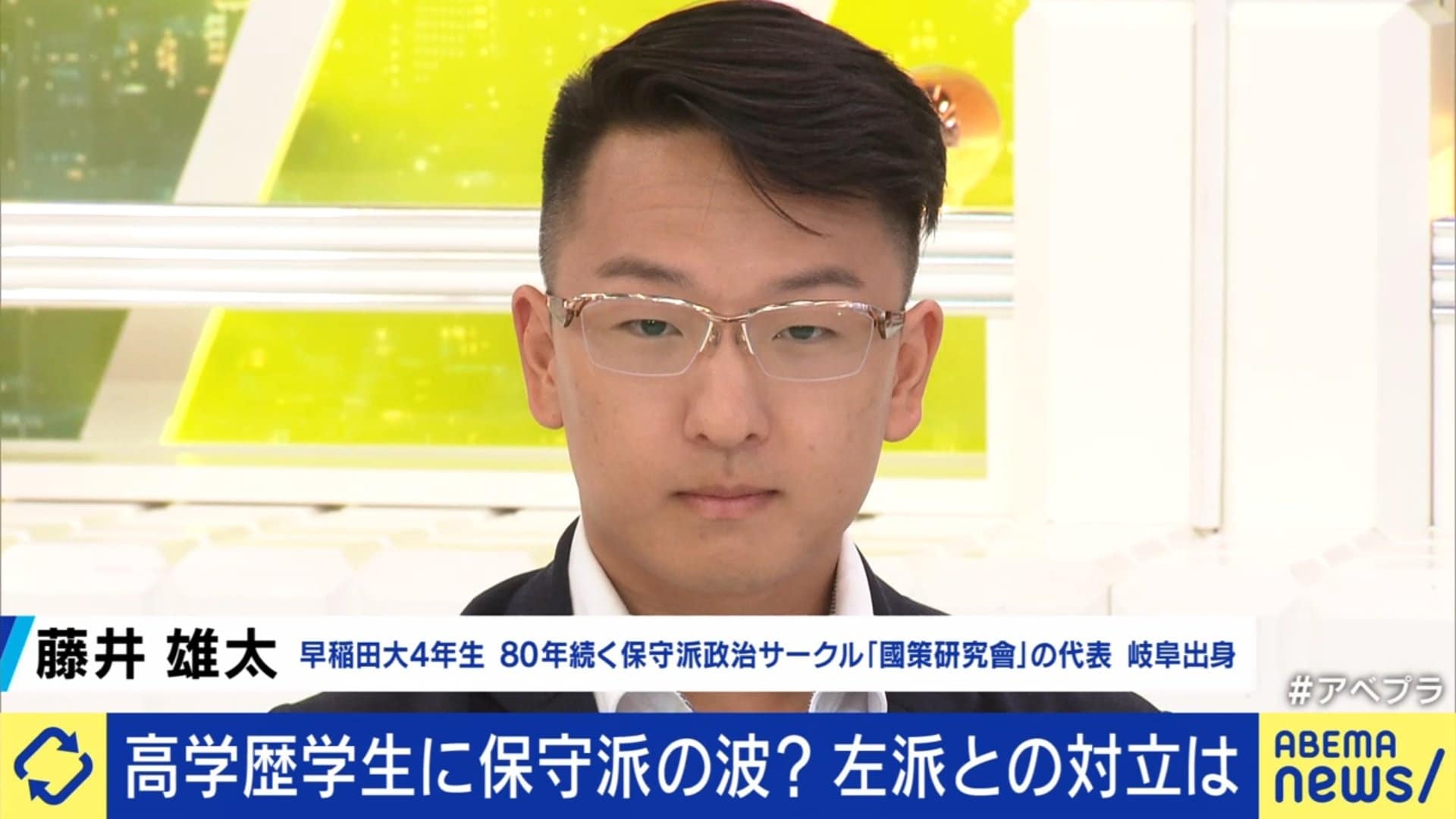

早稲田大学の藤井雄大さんは、81年の伝統を誇る「國策研究會」の代表を務めて3年目になる。戦後80年の今年、サークルでは終戦記念日に靖国神社に参拝。精力的に活動しているが、藤井さんは「保守というのは永遠の微調整。社会にとっては保守と革新のバランスが重要」だと訴える。世界的な風潮を見ても「反移民や反LGBTQが行き過ぎている部分もある。逆に反LGBTQが行き過ぎるのはなぜかと言えば、それはリベラル派がダイバーシティを推進し過ぎ、押し付け過ぎたから。『社会をこうしなくてはいけない』ということに囚われているのは右翼や左翼であり、保守は調整をしていくもの」と主張した。

■保守系大学生から見る日本の政治は

それぞれの思いを持って保守系サークルの代表を務める2人は、今の国内政治をどう見るか。「日本人ファースト」を掲げ、新興保守として7月の参院選で躍進した参政党について、藤井さんは「保守は何かという定義は重要だが、参政党は注意、警戒すべき側面がある。外国人の方への攻撃が行き過ぎてしまうと、憎悪を助長してしまう」と述べる。ただ一方で「参政党そのものというより『参政党現象』には向き合わなければいけない。参政党を支持している人は、今まで『ポリコレ』『リベラル』『エリート』のような人たちが、自分たちの素朴な感情や不安に向き合っていないという反発から、参政党現象が生まれた」と見解を示した。

また山田さんは「参政党自身、自分たちは保守政党ではなく、アンチグローバリズム政党だと述べている。これから保守の定義が変わるかもしれないが、私は保守政党ではないと思っている」とした。

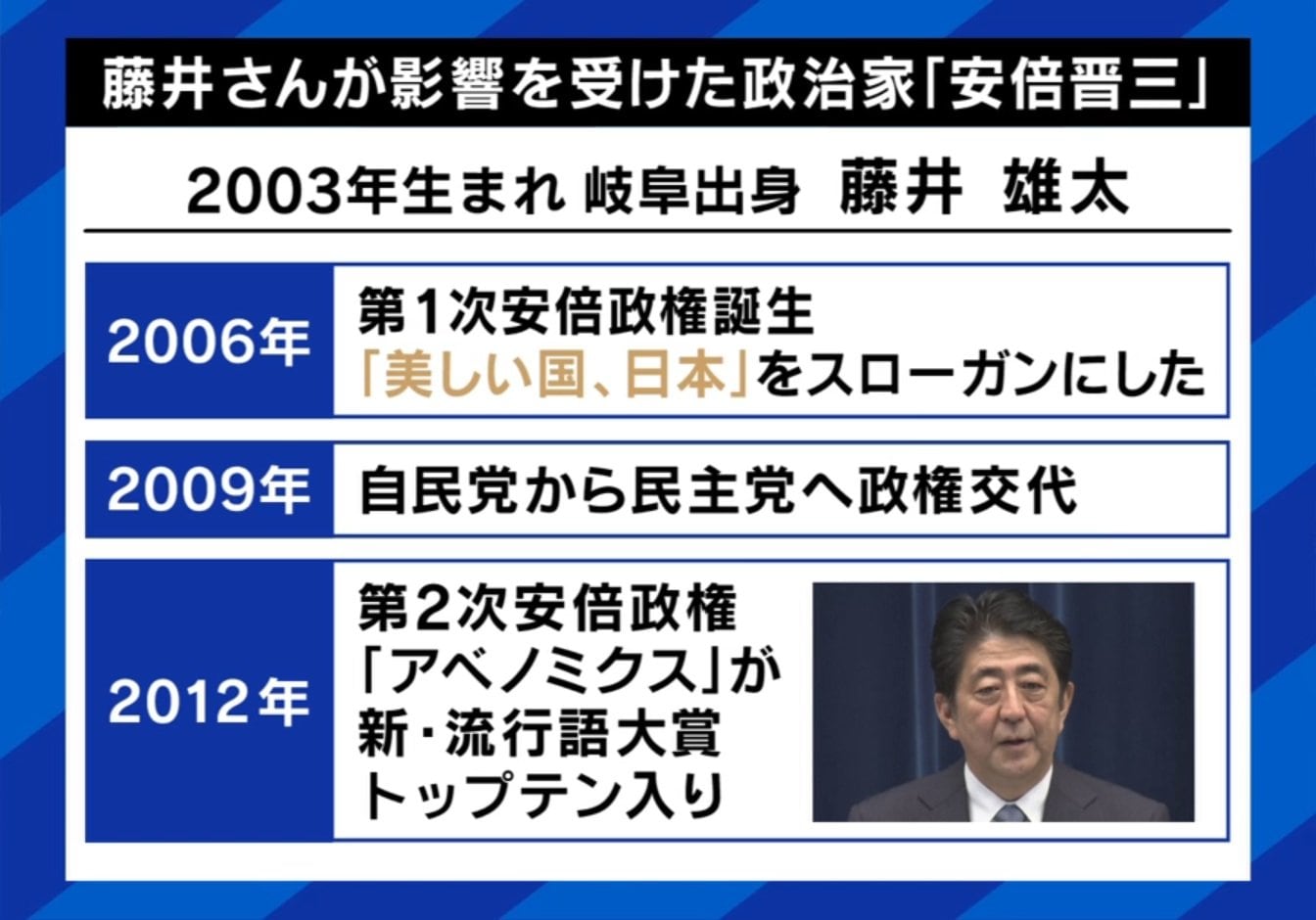

この参政党現象をもろに受ける形になったのが、保守からの支持を減らしたと言われ、昨年の衆院選、今年の参院選と完敗した自民党だ。藤井さんは安倍晋三元総理亡き後、保守派の人々を繋ぎ止められなかったと説明する。「安倍元総理がある種、空虚な器であるが故に、保守的なものやあらゆるものを融合して束ねた。彼が残念なことになってしまった後に、安倍さんや自民党を支持していた人も、日本保守党、参政党、あるいは国民民主党に(流れて)行ったというのが現状だ」。

山田さんは自民党の左傾化を感じ取る。「自民党は世界の潮流、いわゆるグローバリズムや新自由主義という路線を継承している面があった。問題点が時間が経つことで明らかになり、我々から見たら左側に移ったと思える」。

■国際社会で日本はどうあるべきか

移民問題も含め、日本はさらにグローバリゼーションの中で、どう立ち回るかの判断を求められることになる。藤井さんは「グローバリゼーションは現象。これだけ人・物・金が流動化しているので、止めることはできない」とするが、推進には「明確に反対」と断言する。

通信技術、輸送技術が発達する中、この現象そのものを止めることは時代に逆行すると語りつつ、それでも「推進しない」というのはどういう意味か。「鎖国をしようというわけではない。外国資本、あるいは外国人労働者が国内に入ってくることに関しては、一定程度の規制を設けるべきで、それが推進しないという意味」。

他の出演者からは、日本の株式市場において外国資本が入ることまで規制するのかという質問が飛んだが「それは極端。全く受け入れるなというわけではなく、適切な塩梅であればいい。0か100ではなく、その中に無限のグラデーションがある」と説明。さらに、外国資本が入るべきではないポイントとしては「例えば生活の基本に関すること。水道や電気、あるいは農業、食など、我々の生活の基盤に関わることを、外国の市場原理に晒すべきではない」と述べていた。 (『ABEMA Prime』より)