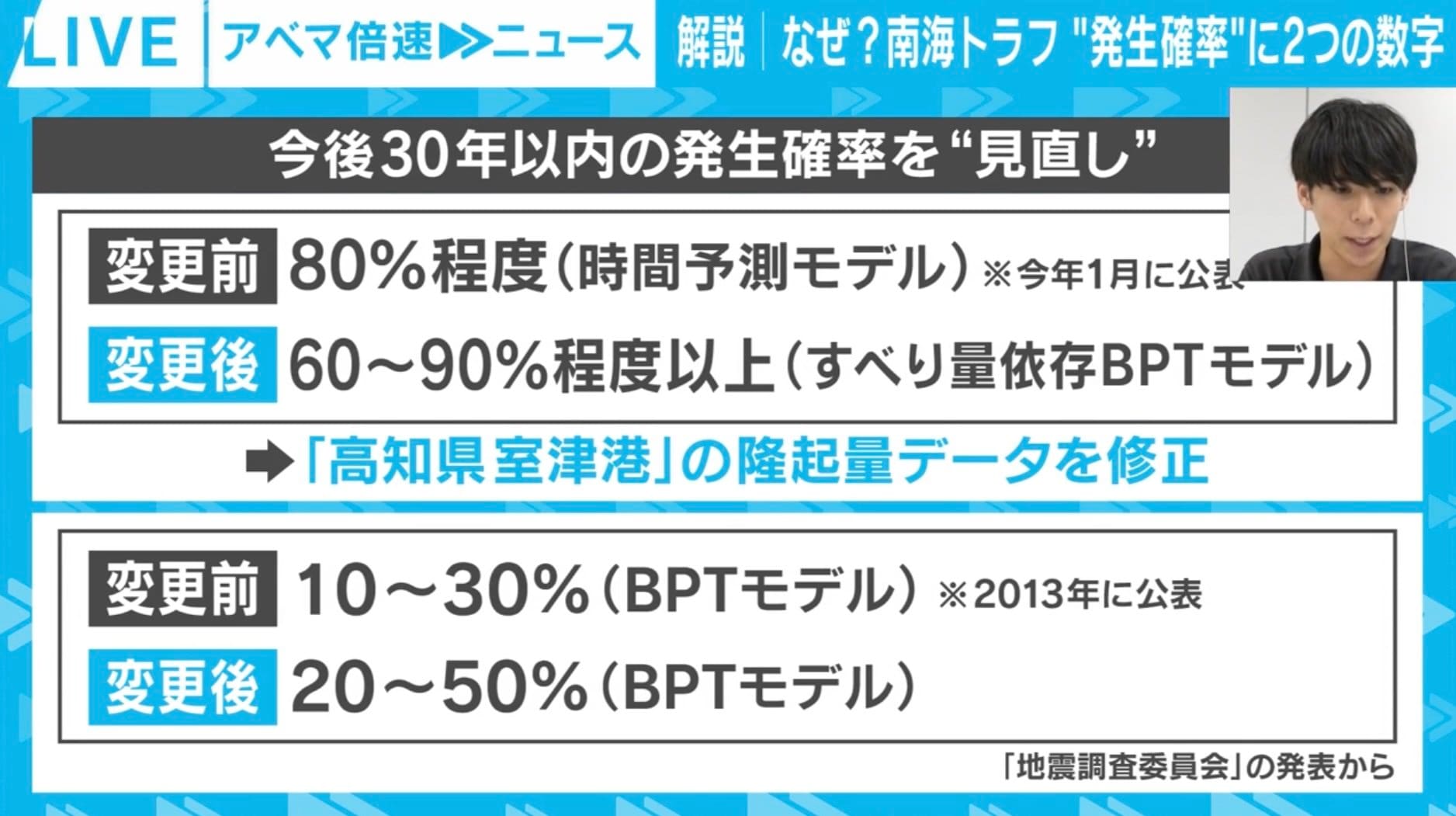

地震調査委員会は、最大でマグニチュード9クラスと想定されている南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率について、これまでの「80%程度」を「60%から90%程度以上」などに見直した。

【映像】7階建てビルの高さにも?津波が押し寄せた瞬間(シミュレーション映像)

なぜ見直したのか? そもそも「60%〜90%程度以上」はこれまでより高いのか? テレビ朝日社会部災害担当の屋比久就平記者に聞いた。

━━そもそも、南海トラフ地震とはどのようなものか?

「静岡県沖から九州沖にかけて伸びる『トラフ』、すなわちプレートとプレートの境界の溝で発生する巨大地震のことだ。特徴はなんといっても被害の大きさで、最大でマグニチュード8〜9クラスの地震が発生すると予想されている。静岡県から宮崎県にかけて一部では震度7になる可能性があるほか、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域で10メートルを超える大津波が想定されている。そして、内閣府が今年3月に発表した最新の被害想定では、最悪の場合、死者数=29万8000人、建物の全倒壊=235万棟、経済損失=270兆円と試算された」

━━地震の発生確率はいつから発表されているのか?

「政府の地震調査委員会は2001年から地震の長期的な発生確率を公表している。当初は想定震源域を東と西に分けて個別に発生確率を公表していたが、2011年の東日本大震災を受けて2013年から『南海トラフ』という1つのエリアをまとめて計算するようになった。そこで主に重視されていた計算手法が『時間予測モデル』だ。モデルとは計算方法のことで、時間予測モデルは大まかに言うと、『前に起きた地震の規模から次の地震が起きるまでの時間を予測するモデル』だ。このモデルの特徴は、一度大きな地震が起きると次に大きな地震が起きるまでは自動的に発生確率が上がっていくという点だ。直近で起きた南海トラフ地震は、今からおよそ80年前の1944年の昭和東南海地震や1946年の昭和南海地震だ。そこからずっと大きな地震が起きていないので、じりじりと発生確率が上がってきている」

━━時間予測モデルについて詳しく解説してほしい。

「学校で『地震は1つのプレートがもう1つのプレートに沈み込んでいき、耐えきれなくなって“跳ねて”しまうことで起きる』などと学習したはずだ。一度この“歪み”といわれるものが解放されるとまた新たに100年、150年とかけて沈み込んでいき、またあるところで耐えきれなくなって地震が起きる。そして大きな地震が起きると周囲より1〜2メートル上がる『隆起』が起きるが、例えば1メートル隆起したとすると100年ほどかけてゆっくりまた沈み込んでいき、さらに大きな地震で2メートル隆起をした場合はさらに時間をかけて0メートルまで沈んでいく。時間予測モデルでは、隆起量を調べて次の地震が起きるまでの間隔を予測しているのだ」

なぜ「2つ数字」を出したのか?

━━今回、「60%から90%程度以上」と発表されたが、なぜ確率が変更されたのか?

「実は、『すべり量依存BPTモデル』という『時間予測モデル』を改良したモデルが作り出されたからだ。2つの確率は異なるが、そもそもモデル(計算方法)が違うので比較ができないのだ」

━━なぜ新しいモデルが出てきたのか?

「実は『時間予測モデル』が発表されたのは2013年のことだが、12年ほど経ち、その間に科学が進歩したことで様々な知見が溜まってきた。先ほど隆起についての説明をしたが、この隆起量は高知県の室津港を調べていたのだが、科学的進歩によって “誤差”があったことが明らかになった。そうなると地震の発生確率も変わってくる。そこでモデルを『改良』して計算し直し、その結果、『60%から90%程度以上』になった。そもそも隆起量と時間はぴったり一致するものではなく、やはり地震には“ばらつき”がある。一方で『時間予測モデル』が否定されたわけでもない。『すべり量依存BPTモデル』で計算しても、隆起量と時間間隔には『正の相関関係』があることが証明されている。今回の科学の進歩のポイントは今までは『ざっくり80%程度』と言っていたものをきちんと分析したことで、『60%から90%程度以上』言えるようになったことだ」

━━『すべり量依存BPTモデル』は『時間予測モデル』の改良だというが、そもそも『時間予測モデル』と別のモデルも存在するのか?

「『BPTモデル』という算出方法がある。『時間予測モデル』は南海トラフにしか使わないモデルだが、日本の地震は東北沖など様々なところに海溝型地震あり、そこで使われているのが『BPTモデル』なのだ。そしてこれまでの『BPTモデル』では30年以内の南海トラフ地震の発生確率を『10%から30%』としていたが、今回の発表では新たな計算の結果『20%から50%』となった」

━━2つのモデルで全く異なる数字が出ることで混乱してしまいそうだが。

「実は2013年に報告書が出た際も2つのモデルで異なる確率が出ていたが、『混乱する人多いのでは』ということで当時は報告書の重要ポイントをまとめた『主文』に『時間予測モデル』だけを載せた。だが、今回の改定では『主文』に『すべり量依存BPTモデル』の『60%から90%以上』と『BPTモデル』の『20%から50%』が併記された」

━━なぜ「併記」になったのか?

「2013年から“転換”した 1点目としては、地震調査委員会としてはこの2つのモデルに『科学的な優劣』をつけられず、『現在の科学の実力はこれだ』と包み隠さず出すことに決めたこと。2点目、重要なポイントとして、そもそも地震は非常に不確実性が高い自然現象で『ぴったり何年後に起きる』という予知は現在の科学ではできない。だから今回2つの数字が出たということは『確実にこのぐらいの幅がある』ということを科学的により詳細に示すことができるようになった証拠だ」

「%に幅があること」の受け止め方

━━それでもやはり「%に幅があること」に混乱してしまう。我々はどのように危険度を受け止めたらいいのか?

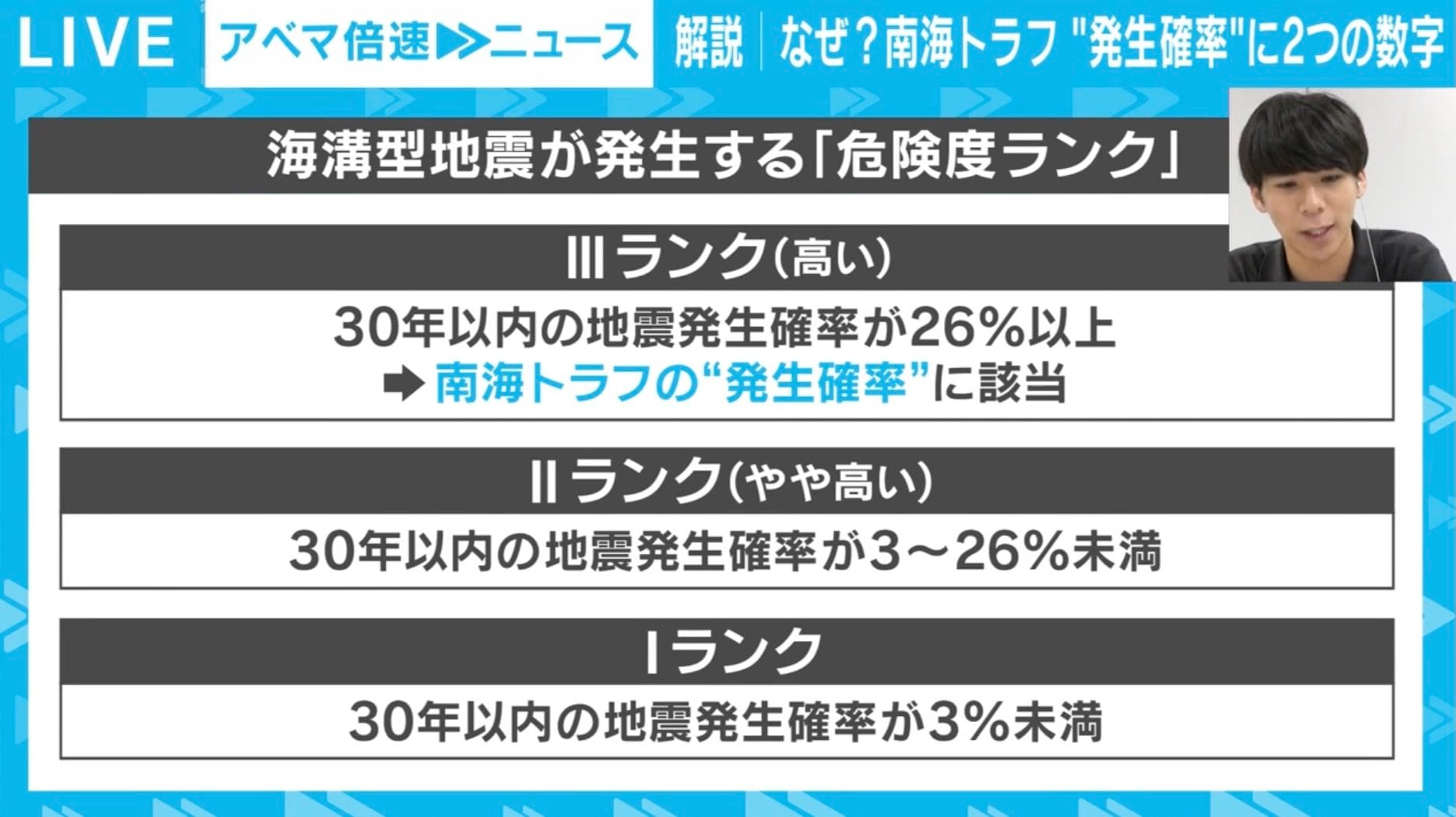

「実は海溝型地震の『危険度ランク』というものも発表されている。Iランク、IIランク、IIIランクと順に危険度は高くなっていくが、今回の2つの確率は共にIIIランクに分類されている。つまり、今回新たに出てきた2つの確率も、これまでの確率も、『南海トラフ地震が発生する確率は高い』ということが示されている」

━━26%以上でIIIランクということは、「60%から90%程度以上」は非常に高いということか?

「その通りだ。政府の地震調査委員会も『いつ起きてもおかしくない』ということを伝えたいのだろう。それに加えて大事なことは『確率に幅があること』だ。地震調査委員会の平田直会長も指摘していたが、確率というものはけっして予知ではなく『30年以内に必ず南海トラフ地震が起きる』と言っているわけではない。30年以内に起きないかもしれないし、今この瞬間に起きるかもしれない。そのくらいに『幅』があるものだと認識した上で家具の固定や備蓄・避難経路の確認などの備えをしておくことが非常に重要なのだ」 (ニュース企画/ABEMA)