2050年には海の魚より多くなるとも言われている「プラスチック廃棄物」。細分化されたプラスチックはマイクロプラスチックとして大気を浮遊し、“驚くべき場所”にまで到達していた。

【映像】なぜ富士山頂の「雲」に「マイクロプラスチック」がある?(イラスト解説)

早稲田大学 創造理工学部 大河内博教授は「プラスチックゴミは海洋が終着ではなく、『マイクロプラスチック』、さらに小さい『ナノプラスチック』になって、地球表層をぐるぐる回っているのではないか」と推測する。

近年、海に大量流出し問題になっているプラスチックゴミ。中でも直径5ミリ以下のプラスチック片の総称であるマイクロプラスチックが問題になっている。

大河内教授は大気の環境汚染などを研究している。2019年から大気中のマイクロプラスチックの計測を開始し、世界で初めて富士山頂で採取した。

なぜ「高いところ」にマイクロプラスチックがあるのか?

大河内教授のチームは、夏の2カ月間、毎週富士山の山頂に登り、大気を採取している。なぜこのような標高の高い場所にまでマイクロプラスチックが存在するのか?

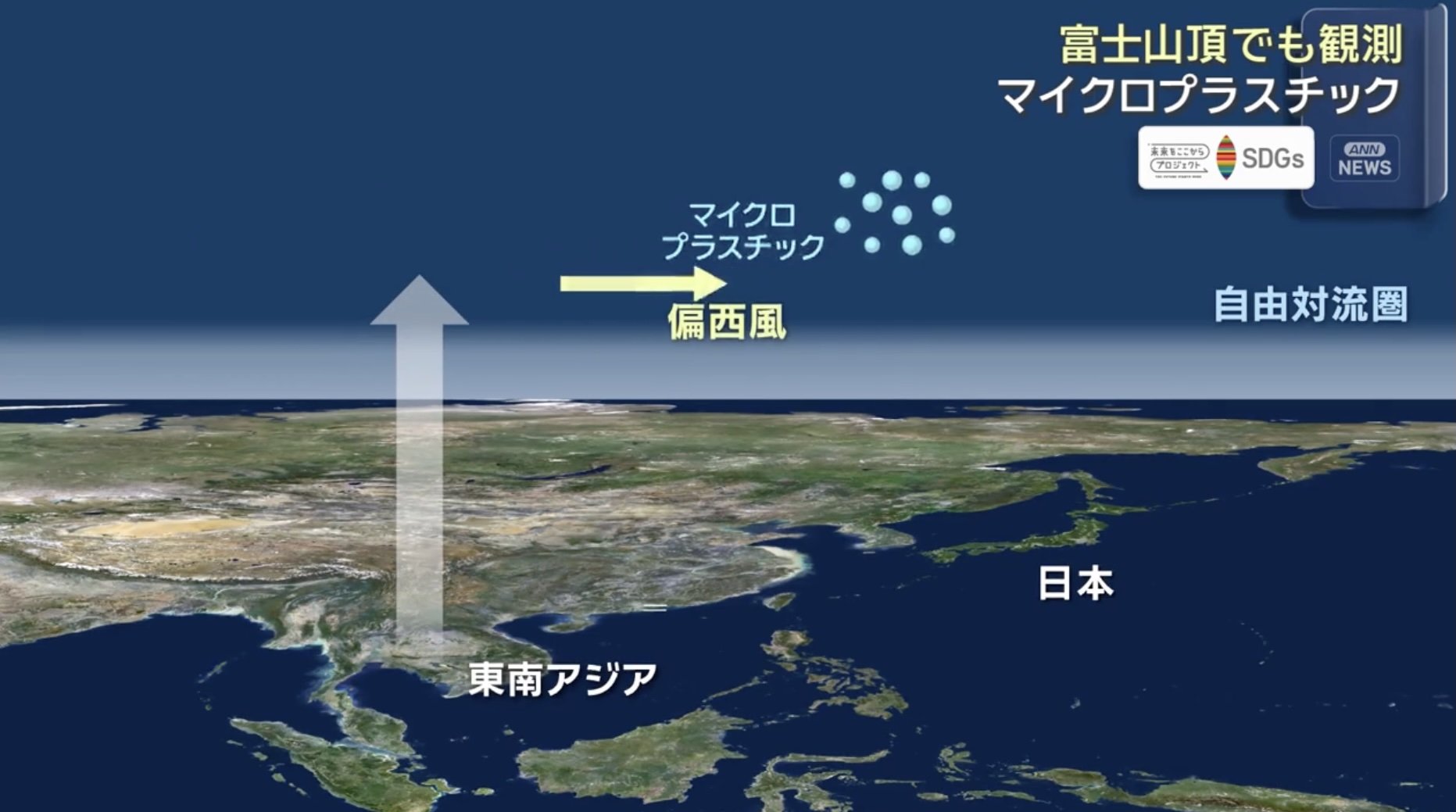

「東南アジアが全地球的な大気中のマイクロプラスチックの発生地域になっていると私たちは考えている。東南アジアの地上の空気が上空に上がってきて富士山頂に達する。その場合、富士山頂でも高濃度のマイクロプラスチックが見つかる。日本上空だと非常に強い偏西風が吹いているが、その自由対流圏を通じて全地球的な汚染を引き起こすのではないかと」(大河内教授、以下同)

体内にマイクロプラスチックが入る経路は?

大河内教授は、富士山頂の大気に含まれるマイクロプラスチックが日本の地表近くにも運ばれている可能性を調査している。

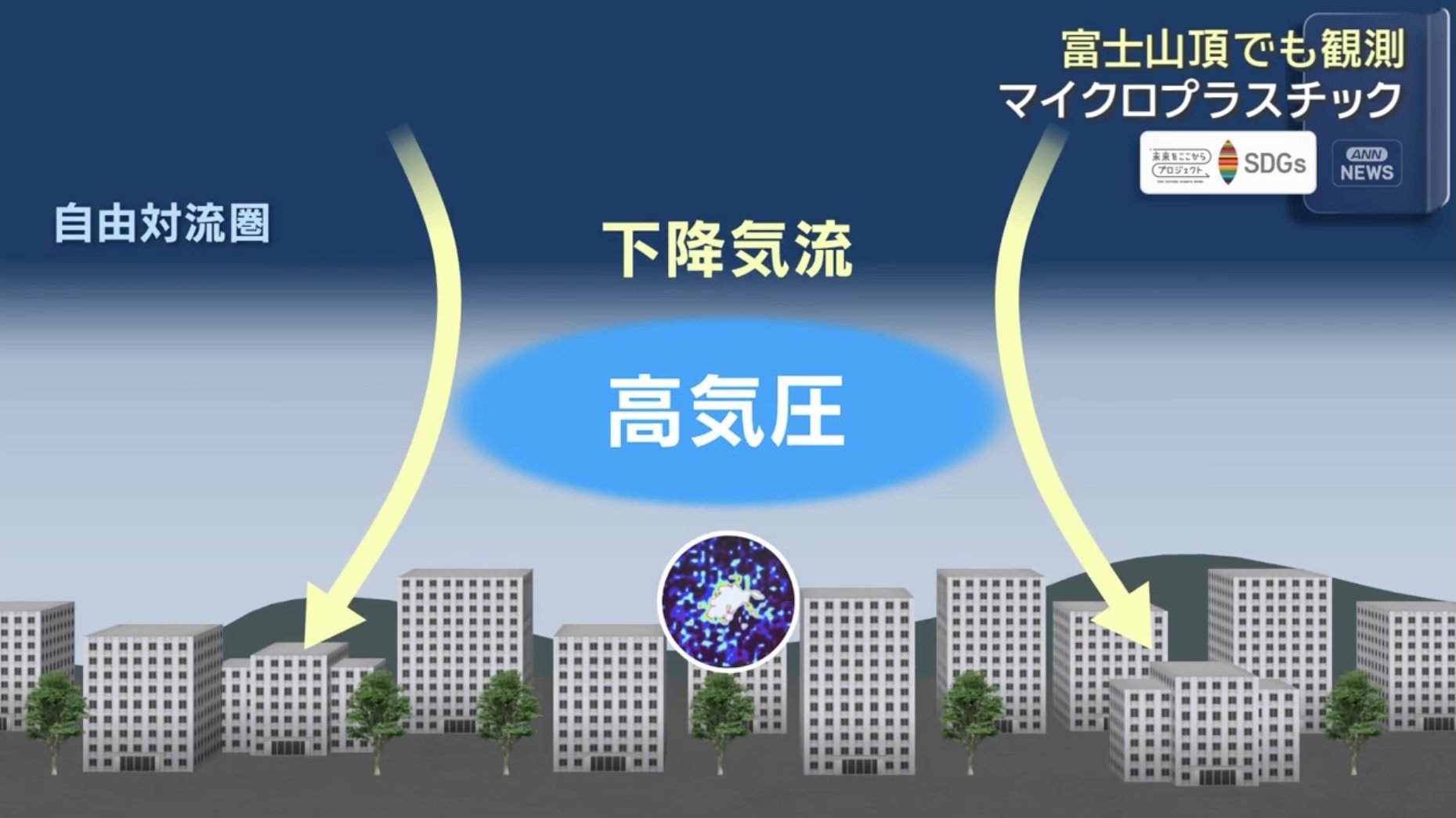

「マイクロプラスチックはそのまま地球全体ぐるぐる回る経路もあるが、例えばどこかで高気圧が発達すると下降気流があるので地上に落ちていくことはある」

富士山頂のほか、5合目や北海道や東京など日本全国に観測装置を設置し、マイクロプラスチックなど大気中の物質を採取している。大気中のマイクロプラスチックは、より粒子が小さく目に見えないため、体に蓄積しやすい傾向があるという。

人が体内にマイクロプラスチックを取り入れる経路はいくつあるのだろうか?

「大きくわけて3つある。『食べる』『飲む』『吸う』だ。『吸う』が体内に摂取する量としては最も多いと言われている。『食べる』『飲む』で体内に摂取したものは基本的に便や尿で排出するメカニズムがあるが、空気で吸い込んでしまった場合、排出するメカニズムがない」

大河内教授によると、マウスを使った実験では、大気中で紫外線を浴び劣化したマイクロプラスチックは、肺に入り込むと呼吸器系の炎症などを引き起こす可能性もあるという。

「そのまま人間に影響があるとははっきりとは言えないが、人間に影響が起こり得るだろうということは十分に言える」

身近なところにあるマイクロプラスチックは?

そもそも、マイクロプラスチックとは我々の身近にもあるものなのか?

マイクロプラスチック問題を取材したテレビ朝日報道局 須藤なぎさ記者は「例えばペットボトルやレジ袋、捨てられたゴミなどが海や川に流れ、波にもまれて傷ついたところにさらに紫外線が当たると、劣化して細かくなって大気に浮遊していく。5ミリ以下になるとマイクロプラスチックというくくりになるのが、様々なところからマイクロプラスチックは発生している」と説明した。

マイクロプラスチックを減らすために我々ができること

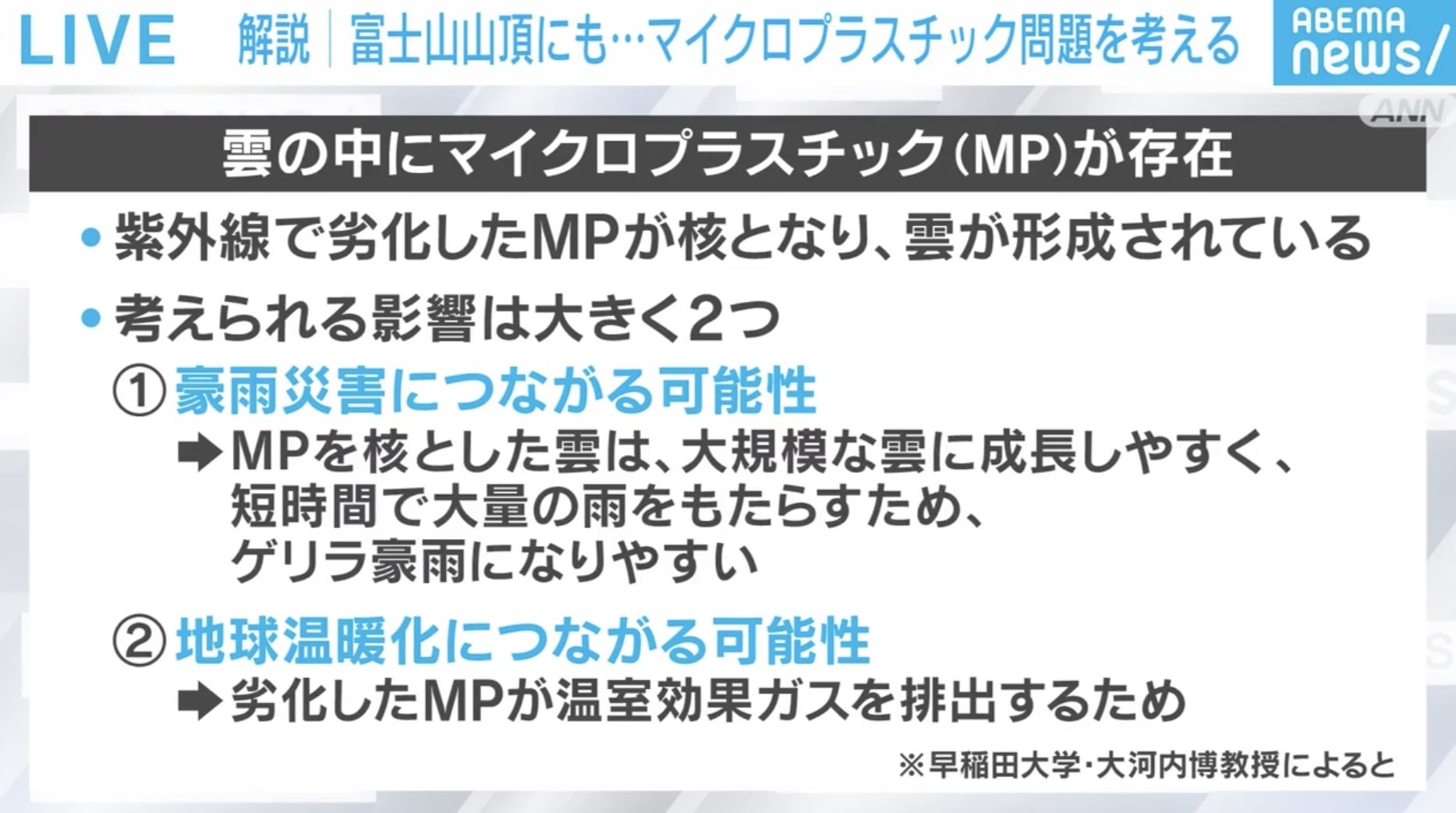

富士山頂の大気からマイクロプラスチックが発見されたことについては「実は、大気の中の『雲』からもマイクロプラスチックが採取されており、これは世界初のこととして注目されている。そもそも雲は『核』となるものがないと発生しないが、大気中のマイクロプラスチックが紫外線によって劣化して水分を集めて雲を作り出す核になっているのではと考えられている」と述べた。

さらにその「影響」について以下のように話した。

「今回の取材でわかったこととして大きく2つ紹介する。1つ目は『豪雨災害につながる可能性』だ。通常、綺麗な空気の中では『雲を作る核』が多くないため1つの核にたくさんの水分が集まり、雨粒が早く発生するので雨が降りやすく大雨にはならない。だが、汚れた空気の中にはマイクロプラスチックを含めたくさん雲の核となる粒子があるため、夏に発生する積乱雲のように大規模な雲が発生して上空に上がっていき、短時間に大量の雨をもたらすゲリラ豪雨になりやすい。2つ目は『地球温暖化につながる可能性』だ。たしかに『雲ができやすくなることで太陽光を散乱し、地球を冷やす』という説もある。だが一方で、大河内教授は『マイクロプラスチックは紫外線を浴びやすい環境にあるが、紫外線を浴びると劣化してメタンや二酸化炭素という温室効果ガスを排出する。その結果、地球温暖化につながるのでは』と指摘していた」

マイクロプラスチックを減らすために我々ができることについて須藤記者は大河内教授に聞いた話として以下のように述べた。

「私たちが身近な生活でできることとして4つまとめた。1つ目は『エコバッグやマイボトルを使う』、2つ目は『ゴミをしっかり分別する』。どちらもイメージしやすく、取り組んでいる方も多いだろう。3つ目は『屋外のプラスチック容器は回収する』だ。プラスチック製の植木鉢などをベランダや屋外に出しっぱなしにしておくと紫外線を浴びて劣化し、マイクロプラスチックが大気に浮遊する一因になる。なるべくプラスチック製品ではなく別の製品に置き換えることが大切だ。4つ目は『フリースを洗濯するときはネットに入れる』だ。フリースなど合成繊維を使っている洋服を洗濯する時には、摩擦によってかなり繊維が落ちるので、1回の洗濯機の洗濯で70万個のマイクロファイバーが発生するという研究のデータもある。少しでも減らすためには、ネットに入れて摩擦を減らすことだ」

最後に、我々が持つべき心がけについて、須藤記者が大河内教授の言葉を伝えた。

「医療に使うものなど、どうしてもプラスチック製品から置き換えられないものもたくさんある。全てをなくすことを目指すのではなく、いかに楽しく、できるだけ削減していくかということを考える。一人ひとりが考えて行動することが、大気中にマイクロプラスチックの増加を防ぐ1つの手段なのではないか」 (ニュース企画/ABEMA)