『過失運転致死傷罪』と『危険運転致死傷罪』。この2つは、不注意による事故なのか、危険で悪質な運転による事故なのかという違いがあります。ただ、事故の遺族などからは「両者の線引きが曖昧(あいまい)だ」という指摘があがっています。29日、法務大臣の諮問機関で初めて、どういった行為が危険運転にあたるかの数値基準を盛り込んだたたき台が示されました。

時速194キロ 2審も“危険”争点

どのような運転が危険運転にあたるのか。大切な家族を奪われた遺族の思いです。

「弟が亡くなって4年半が過ぎているが、事故から1年5カ月経った時に過失(運転致死)で起訴と言われ、そこから私の戦いが始まった。常軌を逸した法定速度3倍以上の事故だったにもかかわらず、なかなか認めてもらえないのかと当時思いがあった」

2021年2月。大分市で当時19歳の男が、法定速度が時速60キロの市内の県道で、車を時速194キロで運転し、交差点を右折してきた車に衝突。車を運転していた長さんの弟・小柳憲さん(当時50)が死亡しました。

1審の大分地裁は去年11月、「ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで事故を発生させる危険性がある速度」として、危険運転致死の罪が成立すると判断し、被告に懲役8年の判決を言い渡しました。控訴審でもその争いは続いています。主な争点は、危険運転の適用対象になっている「進行を制御することが困難な高速度」にあたるかどうかです。

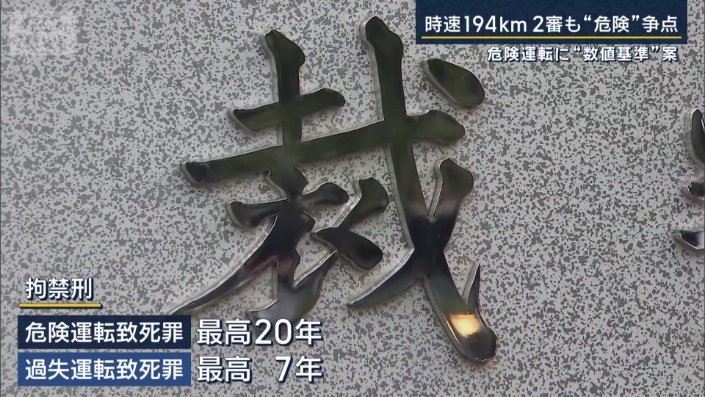

法定速度を何キロ超えたら危険運転となるのか。今の法律で具体的な数値の基準はありません。また、刑の重さについても、危険運転致死の罪は最高で20年。一方、過失運転致死の罪は最高で7年と大きく違い、危険運転の罪が適用されないことも多く、遺族は要件の見直しを求めていました。

法制審“速度”と“飲酒”で複数案

問われる危険運転の罪のあり方。29日、要件見直しを議論する審議会の部会で、これまでになかった“数値で判断する”とし、その案が示されました。

速度超過について、厳しい案では最高速度が時速70キロ以上の場合、その最高速度を50キロ超える速度。

最高速度が時速60キロ以下である場合は、その最高速度を40キロ超える速度で運転すると危険運転とするもの。

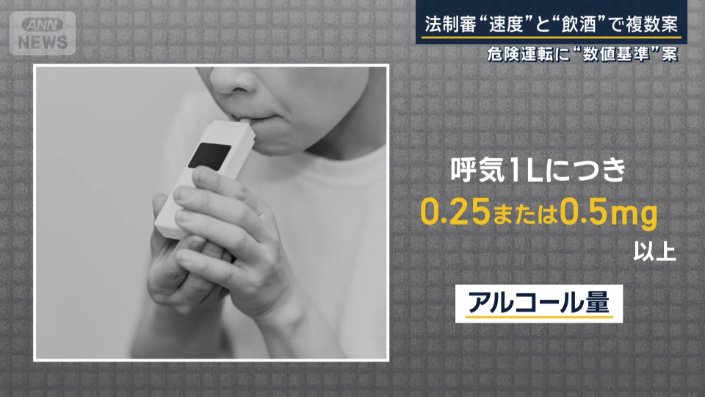

また、アルコールの量についても同時に議論され、呼気1リットルにつき、0.25ミリグラム以上など、その数値が示されました。

会見に同席した佐々木多恵子さん。おととし2月、宇都宮市で夫の一匡さんがバイクを運転中に、時速160キロを超える速さで走ってきた車に追突されて死亡しました。車を運転していた石田颯太被告(22)は当初、過失運転致死罪で起訴。それに対し、遺族が要望書や署名を検察に提出するなどした後に、危険運転致死罪に訴因変更されました。

「私たちも日々悩んでいる。悩んでいる間にも同じような交通事故が起きて、心を痛めている」

遺族「もう少し数値は低くても」

長さんの弟の事故から4年7カ月。ようやく示された具体的な数値基準。遺族はこのように受け止めています。

「例えば住宅地や小学校の区域だったり、そういう所で60〜70キロ出して対応できるのか。もう少し数値は低くてもよいのでは。『制御困難な高速度』という言葉に私たちは苦しんでいるが、目の前に危険が起きた時に回避できる速度に持っていければ」

「数値基準がないまま『制御困難な高速度』を立証するのがとても難しい。相手側から控訴される。相手は『危険じゃない』と堂々と言ってくる裁判をいくつも見てきた。それがなくなるのであれば、今後の方たちにとてもいいこと。数値が下回っていても、危険運転か捜査してもらうことが大切」