還元率30%のプレミアムポイントなどのお得なキャンペーンが打ち出される、地域限定のデジタル決済「ご当地ペイ」。さいたま市のキャンペーンでは、プレミアム総額はなんと10億円だ。

紙のプレミアム商品券では印刷・配布・換金の労力やコストが問題になるが、デジタルを活用した「ご当地ペイ」ではそうしたコストの削減に加え、地域活動にポイントを付与する機能などを持たせることも可能で、導入が相次いでいる。

しかし、なぜこんなに高率のプレミアムを付けられるのだろうか。実は、専門家の間では持続可能性を疑問視する声もある。専修大学の泉留維教授は「1〜2年が再考するタイミングではないか」と指摘する。

ご当地ペイは生き残れるか。財源や経費割合を自治体に独自取材し、現状と課題を考える。

なぜ?「利用されるほど赤字」に

千葉県市川市は、ご当地ペイである「ICHICO」を導入している。加盟店からは、「店側の決済手数料負担が少ない」などと、導入を歓迎する声も多い。利用者の最大のメリットとしては、なんといってもポイント還元だ。キャンペーン期間中は利用額の最大15%、通常時でも最大5%が還元される。

こうしたお得なキャンペーンや市の積極的な取り組みもあって、利用者を増やしてきたICHICO。しかし課題もある。その1つが還元ポイントの原資だ。今年度、市が還元するポイントは約3億円分で、原資は国の交付金である。

市川市のデジタル地域通貨推進課の吉沢克己課長は以下のように語る。

「現在いただいている国からの交付金を活用できなくなった場合、いま行っているような大規模なキャンペーンを市の財源で行うことは難しい」(吉沢克己氏、以下同)

ポイント還元がなくなった場合、市内でしか使えないICHICOをわざわざ使うメリットがなくなってしまう。PayPayのように全国で使えて加盟店も多い電子決済と比べると、利便性で見劣りする。

そうなった場合、ICHICOはどうなるのだろうか。

「補助金、助成金、交付金などを、ICHICOを利用して市民に渡す。そうすることで、市川市内でその金額が消費される。また、ボランティア活動、エコ活動、健康づくりなどのポイント事業として、ICHICOを活用する」

もう1点の課題は、運営にかかる経費だ。決済システムの利用料、事務経費などで、今年度の市の負担額は1億円余りになるという。

特に大きいのがチャージの手数料だ。実は利用者がICHICOにチャージする際、システム事業者に最大で3.5%の手数料が支払われることになっている。この手数料は、利用者ではなく市が負担しているため、利用されればされるほど市の出費が増えることになる。

「低い手数料でないことは間違いない。チャージ手数料は増えていくが、その分が市川市内で消費されれば、それに見合う効果も得られると考えている」

課題があるとはいえ市川市は人口約50万人で、ICHICOに専用の職員をあてられるなど、比較的余裕がある。一方、全国を調べてみるとそうした自治体ばかりではない。

地方自治体はなぜご当地ペイをやりたがる?

コロナ禍でデジタル決済が推奨されたこともあり、2020年頃から導入する自治体が増えたご当地ペイだが、国からの交付金が切れると同時に事業を終えた自治体もある。

沖縄県読谷村は、「よみペイ」というご当地ペイの運用を3年で終えた。

「コロナ禍で消費喚起のために実施した。プレミアム期間の利用が多く、通常の利用はあまりなかった。PayPayや楽天ペイなどがある中、必ずしも地域独自のものが使われることもなくなった」(沖縄・読谷村の担当者)

また、交付金の問題に加え、事業の意義を見出せなかったという自治体も存在した。

「ボランティア活動にポイントを付けるなどしたが、ポイント目当てでその時のみで、継続的な活動につながらなかった。交付金がなくなる中、ランニングコスト、職員の労力を考えると、費用対効果が見合わない」(去年事業を終了した自治体の職員)

事業をやめた場合、システム構築などのコストは、無駄になってしまうが…。

「国の交付金を取ってきていて、数年やったら一応ノルマを果たしたと、やめても問題ないという判断。住民から見たら、無駄なお金を使ったという話なのだが、行政的にはもらったお金を使い切っておしまいとなる」(専修大学 泉留維教授、以下同)

交付金でも自治体の一般財源でも、いずれにせよ原資は税金。泉教授は、ご当地ペイを導入するのであれば、プレミアム以外にどういう価値があるのかを示し続けなければならないと述べている。

「本質的な議論で見ていくと、その地域でしか使えない地域通貨を使うことで地域でお金は回るため、皆が協力して購入して使うという意義に賛同して使ってもらうのが一番良い。しかし、現状は『プレミアムが付くなら使う』となっている」

「自治体の中でも、『補助金目当て』や『とりあえずやってみる』でやったところは淘汰されていく。根拠のある予測ではないが、残っても30%くらい残れば良いのではないか」

なぜ地方自治体はご当地ペイ事業を導入するのだろうか。地域経済の問題に詳しく、数々の自治体の現場を見てきた神戸国際大学の中村智彦教授は、以下のように語る。

「人手が少なく、交付金が下りてきても使い方がなかなか見つからない中では、手っ取り早く(ご当地ペイ事業が)使える。旅行代理店やコンピューター会社などが、ご当地ペイのシステムを売り込みに自治体に行くこともあり、自治体の職員からすると『願ったりかなったり』だと導入したがる」(中村智彦教授)

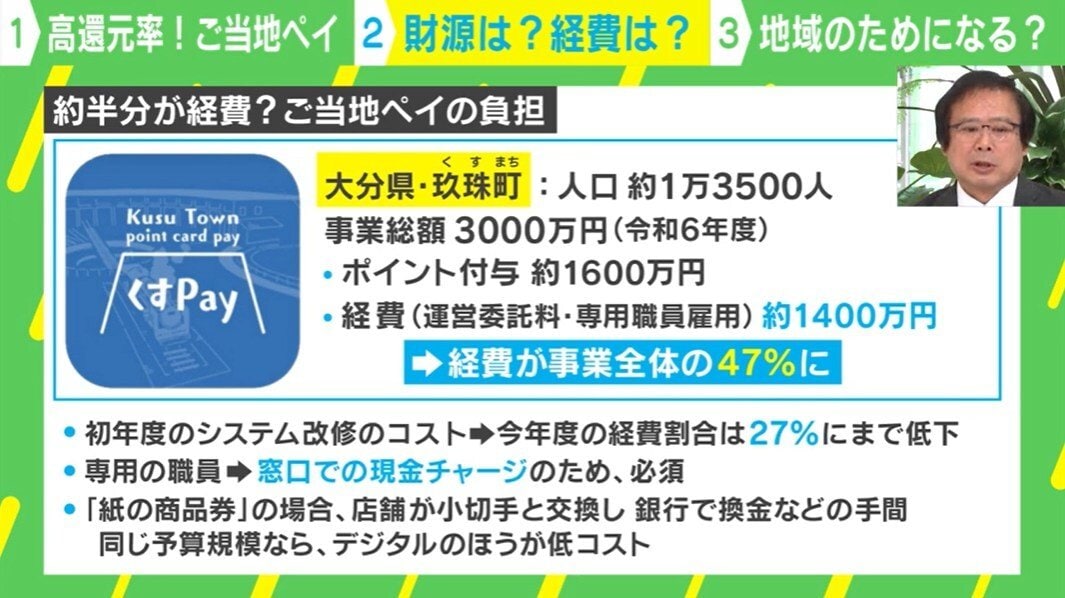

事業費の半分が経費…大分・玖珠町のご当地ペイとは?

「くすPay」を運営する大分県の玖珠町では、プレミアムも運用にかかる経費も含めてすべて交付金だ。事業のために専用の職員を雇用する必要があり、システム費などと合わせると令和6年度の経費の割合は事業全体の47%になった。

交付金の約半分が経費に消える状況について中村教授は「地方でこのような問題点を指摘すると、『これは国からもらったお金だから、地元の人は負担をしていない』と言われる。しかし、国からのお金も我々の税金だ。同じように考えなければならないが、他人事のように考えているところがある」と苦言を呈した。

中村教授によると、そもそもの目的である地域活性化につながるのか、という点でも疑問が残るという。交付金が「ご当地ペイ」を通じて域内で消費されたとしても、大手スーパーや家電量販店で使用されれば域外に流れる。また、トイレットペーパーなど必ず使うものを買っておくという「需要の先食い」に過ぎない可能性もあるからだ。

「きっちり検証していかなければならないが、こうした話をすると自治体や議員などが『自分たちが批判されている』と思い拒絶をしてしまうこともある。そうではなく、本当の目的は何だったのか、継続する場合はどうしていくのかなどを、忌憚なく議論する必要がある」(中村智彦教授)

(『ABEMAヒルズ』より)