10月1日は『国勢調査の実施日』でした。

5年に一度の『国勢調査』が始まっています。

日本に暮らす、すべての人が対象ですが、防犯意識の高まりもあり、調査員が苦労しています。

調査の目的や今後の課題について、見ていきます。

■5年に1度の国勢調査 回答の拒否・虚偽は罰金

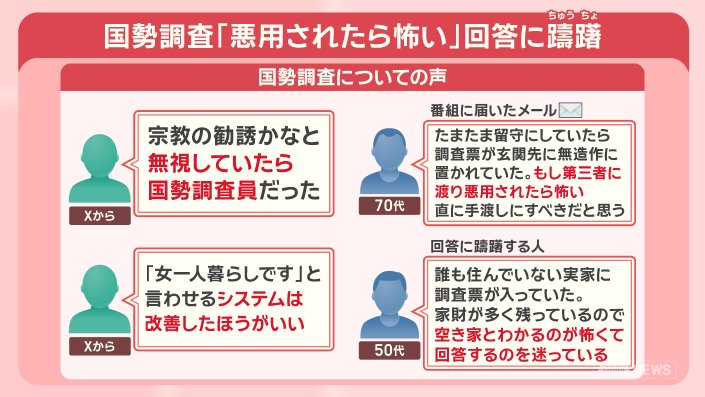

国勢調査についての声です。

「宗教の勧誘かなと無視していたら、国勢調査員だった」

「『女1人暮らしです』と言わせるシステムは、改善したほうがいい」

という声がありました。

「たまたま留守にしていたら、調査票が玄関先に無造作に置かれていた。もし、第三者に渡り悪用されたら怖い。直に手渡しにすべきだと思う」

「誰も住んでいない実家に調査票が入っていた。家財が多く残っているので、空き家とわかるのが怖くて、回答するのを迷っている」

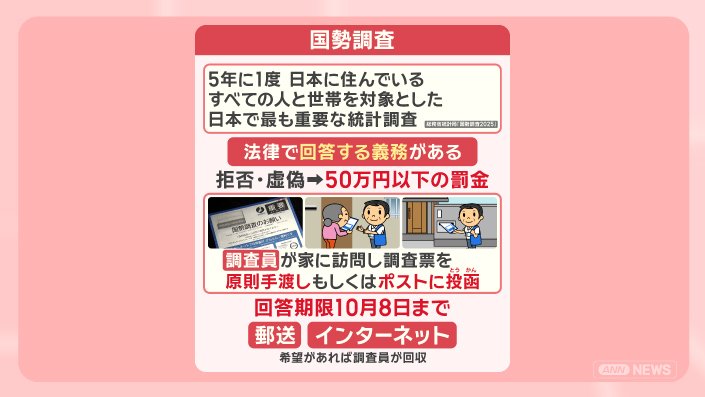

国勢調査は、5年に1度、日本に住んでいる、すべての人と世帯を対象とした日本で最も重要な統計調査です。外国人も含みます。

法律で回答する義務があり、拒否したり、虚偽の回答をすれば、50万円以下の罰金が科せられます。

調査員が家に訪問し、調査票を原則手渡し、もしくはポストに投函します。

回答期限は、10月8日まで。

記入して郵送するか、インターネットで回答、希望があれば調査員が回収します。

■国勢調査員とは?詐欺疑われメンタル疲弊も

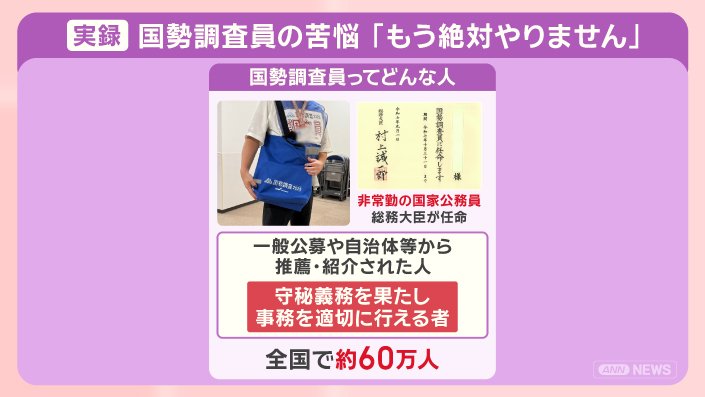

国勢調査員についてです。

国勢調査員は、非常勤の国家公務員で、総務大臣が任命します。

一般公募や自治体等から推薦・紹介された人で、守秘義務を果たし、事務を適切に行える者と定められていています。

全国に約60万人います。

国勢調査員が、自宅を訪問する際には、『写真付きの調査員証』や『青いバッグ』を所持しています。

『青いバッグ』の中には、調査票や不在の世帯に伝言を残す連絡メモなどが入っています。

地域によっては腕章を付けていたり、ベストを着ていたりもします。

では、国勢調査とは、どのような調査なのでしょうか。

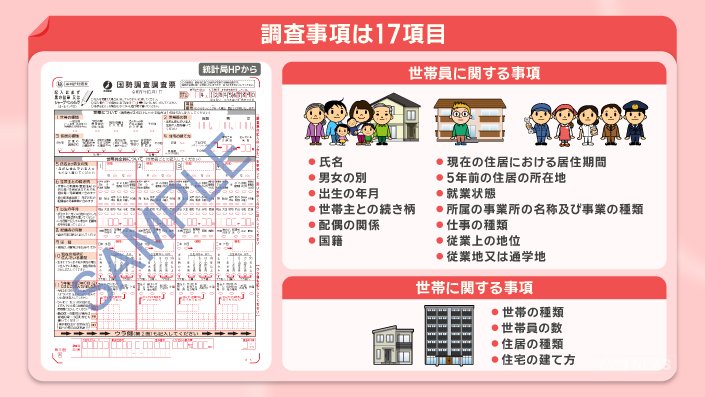

世帯員に関する事項では、『氏名』や『男女の別』『出生の年月』など基本的なことから、『仕事の種類』や『従業上の地位』『従業地又は通学地』。

また、世帯に関する事項では、『世帯の種類』や『住宅の建て方』など、あわせて17項目が調査されます。

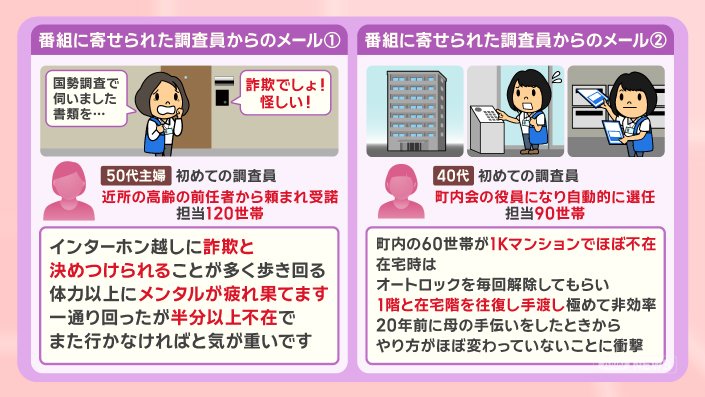

番組に届いた、調査員からのメールです。

120世帯を担当しています。

「インターホン越しに詐欺と決めつけられることが多く、歩き回る体力以上にメンタルが疲れ果てます。一通り回ったが、半分以上不在で、また行かなければと気が重いです」

町内会の役員になり、自動的に選任されました。

90世帯を担当しています。

「町内の60世帯が、1Kマンションでほぼ不在。在宅時は、オートロックを毎回解除してもらい、1階と在宅階を往復し手渡し、極めて非効率。20年前に母の手伝いをしたときから、やり方がほぼ変わっていないことに衝撃」

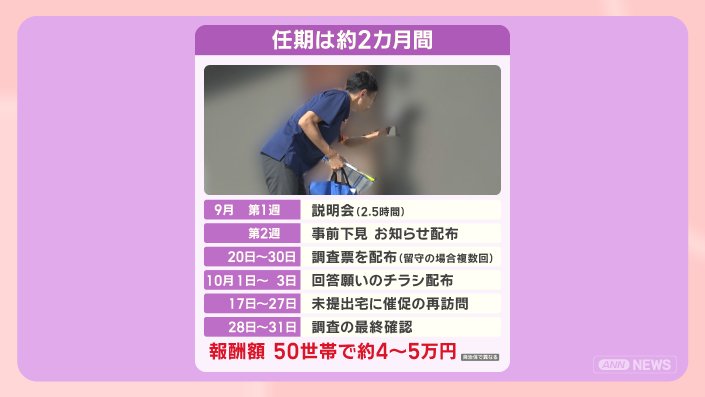

調査員の任期は、約2カ月間です。

9月第1週に、2時間半の説明会があり、翌週は、事前下見や、お知らせを配布します。

9月20日から10日かけて調査票を配布。

留守の場合は、複数回訪問します。

10月1日から、回答をお願いするチラシを配布。

17日からは、回答未提出の自宅に催促をするため、再訪問。

28日から、調査の最終確認を行い自治体に提出。

報酬額は、50世帯で約4〜5万円です。

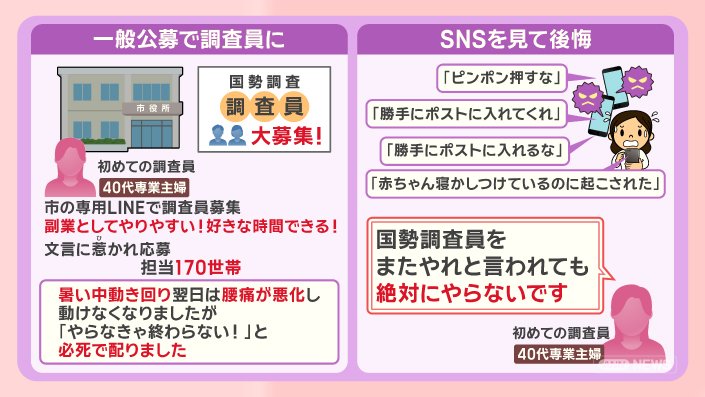

一般公募で調査員になった人です。

170世帯を担当しました。

「暑い中動き回り、翌日は腰痛が悪化して動けなくなりましたが、『やらなきゃ終わらない!』と必死で配りました」

女性はSNSを見て後悔しました。

「ピンポン押すな」

「勝手にポストに入れてくれ」

「勝手にポストに入れるな」

「赤ちゃん寝かしつけているのに起こされた」

といった声がありました。

「国勢調査員をまたやれと言われても、絶対にやらないです」と話しています。

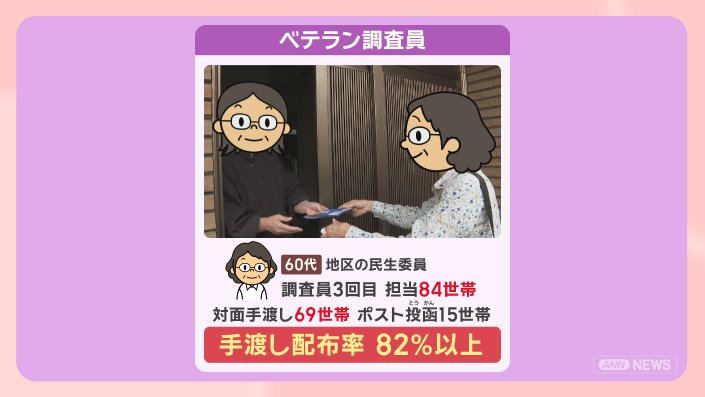

ベテラン調査員の場合です。

地区の民生委員をしている、60代の女性です。

調査員をするのは3回目。

84世帯を担当しています。

対面での手渡しが69世帯、ポストに投函が15世帯、手渡し配布率は82%以上です。

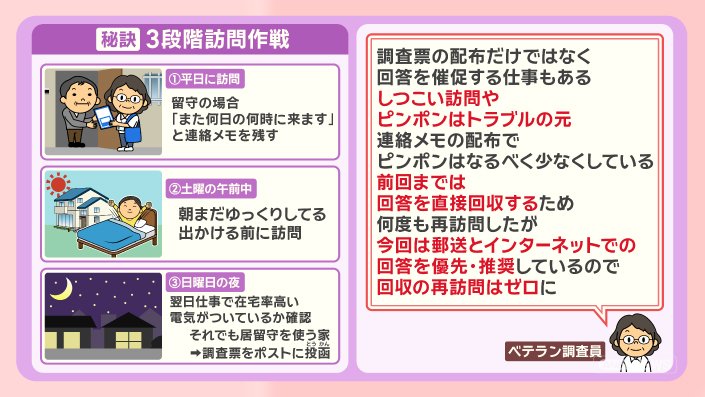

手渡し配布率を上げる秘訣は、3段階訪問作戦です。

1回目は『平日に訪問』。

留守の場合、「また何日の何時に来ます」と連絡メモを残します。

2回目は『土曜の午前中』。

朝まだゆっくりしている、出かける前に訪問します。

3回目は『日曜日の夜』。

翌日仕事で在宅率が高く、電気がついているか確認をします。

それでも居留守を使う家には、調査票をポスト投函します。

「調査票の配布だけではなく、回答を催促する仕事もある。しつこい訪問やピンポンはトラブルの元。連絡メモの配布で、ピンポンはなるべく少なくしている。前回までは回答を直接回収するため、何度も再訪問したが、今回は郵送とインターネットでの回答を優先・推奨しているので、回収の再訪問はゼロに」なったと話しています。

■国勢調査 知られざる歴史 回答率低下 調査に950億円も

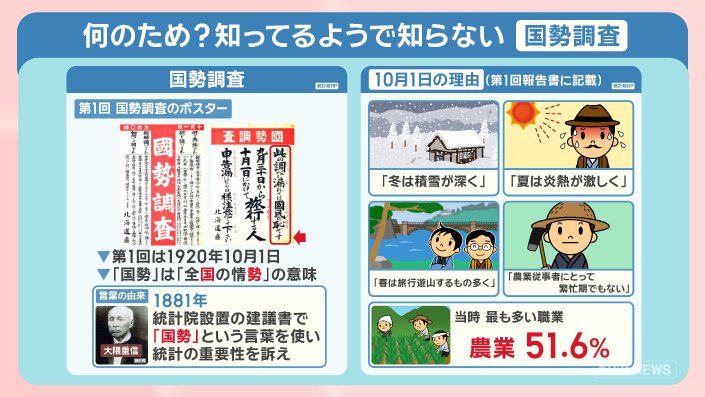

国勢調査は、いつから始まったのでしょうか。

第1回は1920年10月1日、今から105年前です。

『国勢』は『全国の情勢』という意味です。

大隈重信が1881年、統計院設置の建議書で、『国勢』という言葉を使い、統計の重要性を訴えたことに由来します。

当時のポスターには、『この調べに漏れては国民の恥』と書かれています。

なぜ、10月1日なのでしょうか。

当時の報告書には、

「冬は積雪が深く」

「夏は炎熱が激しく」

「春は旅行遊山するもの多く」

「農業従業者にとって繁忙期でもない」から、という理由が書かれています。

当時、最も多い職業は農業で、51. 6%でした。

国勢調査でどんなことがわかるのでしょうか。

例えば、外国人人口の割合の高さ。

1位は東京都、2位は愛知県、3位は群馬県です。

持ち家率が多いのは、

1位は秋田県、2位は富山県、3位は山形県です。

県外への引っ越しが少ないのは、

1位は北海道、2位は沖縄県、3位は新潟県です。

1人暮らしが多いのは、

1位は東京都、2位は大阪府、3位は北海道です。

調査結果は、どう生かされているのでしょうか。

『地方交付税の算定』や『衆院選小選挙区の区割り』、『災害時の避難所の設置場所』『保育所や病院の建設計画』などに活用されています。

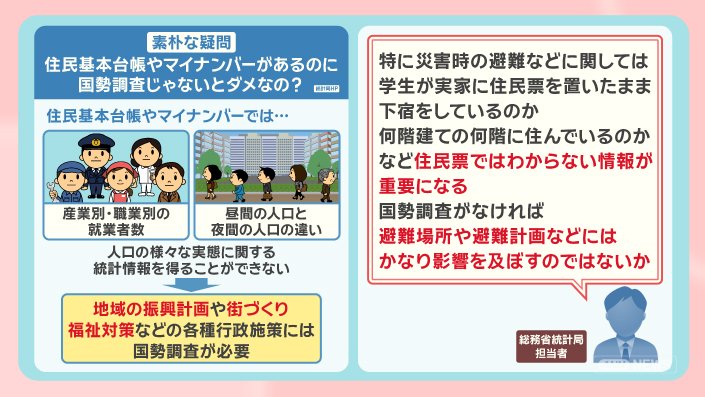

素朴な疑問です。

住民基本台帳やマイナンバーがあるのに、国勢調査じゃないとダメなのでしょうか。

総務省統計局によると、住民基本台帳やマイナンバーでは、『産業別・職業別の就業者数』や『昼間の人口と夜間の人口の違い』など、人口の様々な実態に関する統計情報を得ることが出来ません。

地域の振興計画や街づくり、福祉対策など、各種行政施策には、国勢調査が必要ということです。

「特に災害時の避難などに関しては、学生が実家に住民票を置いたまま下宿をしているのか、何階建ての何階に住んでいるのかなど、住民票ではわからない情報が重要になる。国勢調査がなければ、避難場所や避難計画などには、かなり影響を及ぼすのではないか」

一方で、国勢調査の課題です。

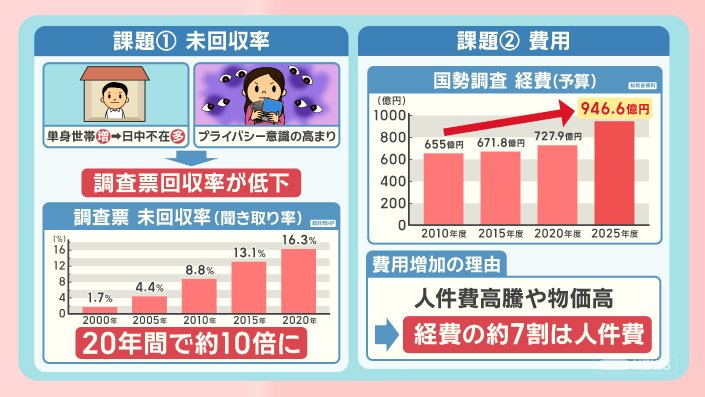

課題1つ目が『未回収率』。

単身世帯が増え、日中不在の人が多かったり、プライバシー意識の高まりで、調査票の回収率が低下しています。

調査票の未回収率は、20年間で約10倍になっています。

国勢調査の課題2つ目が『費用』です。

国勢調査の経費は年々増加していて、2010年度は655億円。今回の2025年度は、946. 6億円。

費用が増加している理由は、人件費の高騰や物価高です。

経費の約7割は人件費ということです。

■諸外国はどう調査?効率化にオンラインの必要性も

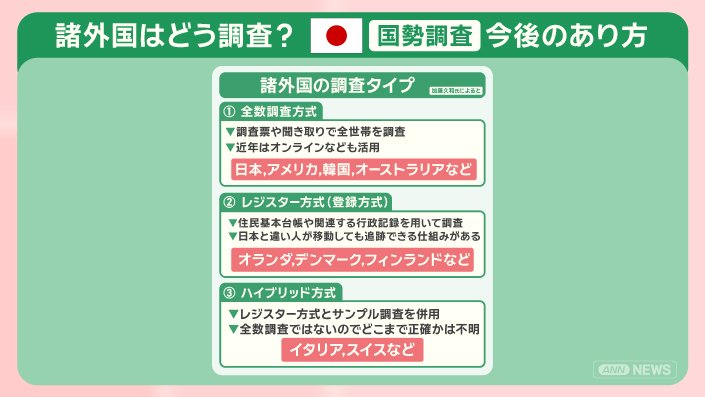

外国ではどのように調査しているのでしょうか。

調査には、大きく分けて3つのタイプがあります。

1つ目は『全数調査方式』。

調査票や聞き取りで全世帯を調査します。

近年はオンラインなども活用しています。

日本、アメリカ、韓国、オーストラリアなどです。

2つ目は『レジスター方式』。

登録方式ともいいます。

住民基本台帳や関連する行政記録を用いて調査します。

日本と違い、人が移動しても追跡できる仕組みがあります。

オランダ、デンマーク、フィンランドなどです。

3つ目は『ハイブリッド方式』。

レジスター方式とサンプル調査を併用します。

全数調査ではないので、どこまで正確かは不明です。

イタリア、スイスなどです。

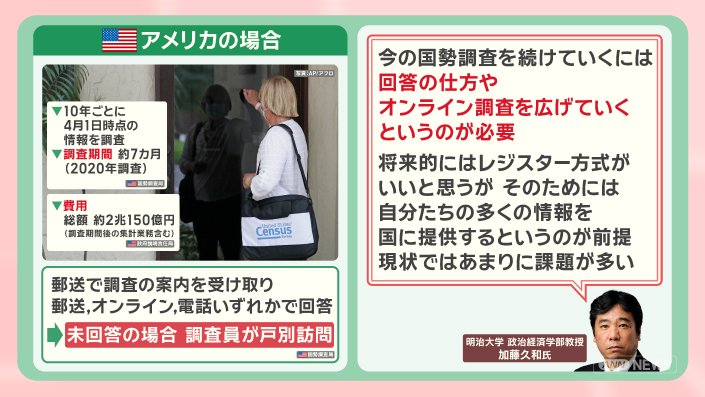

アメリカの場合は、10年ごとに4月1日時点の情報を調査します。

前回の調査期間は約7カ月。

費用は、調査期間後の集計業務を含めて、総額約2兆150億円でした。

郵送で調査の案内を受け取り、郵送、オンライン、電話のいずれかで回答します。

未回答の場合、調査員が戸別訪問します。

「今の国勢調査を続けていくには、回答の仕方やオンライン調査を広げていくというのが必要。将来的にはレジスター式がいいと思うが、そのためには、自分たちの多くの情報を国に提供するというのが前提。現状ではあまりに課題が多い」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月2日放送分より)