農家の減少や農村の過疎化が進む中、将来的な農業人口を増やす効果が期待される「農泊」に力を入れる自治体を取材した。

関東の“米どころ”栃木県大田原市では、農業人口がここ10年で2割あまり減っている。そこで、農家などに泊まって農作業を体験する「農泊」を通じて、都市部や海外からの観光客の呼び込みに力を入れている。

「農泊があることで関わってくださる方がすごく増えて、ずっと泊まりに来てくれていたリピーターのお客様が、今年の春、移住してきてくださった」(受け入れ農家「モモファーム」西岡智子氏)

「農泊」で体験できるのは農作業だけではなく、農村での暮らしそのものが魅力の一つになっているという。この日、米農家に宿泊したのは東京から来た中学生や農業大学に通う学生などで、皆で一緒に夕飯の準備をした。普段、都会に暮らす学生たちは、自分たちで収穫した食材を調理することで食の大切さを学ぶ。

「自分たちの命の根っこにあるものに関われるのはすごく貴重なことだと思う。若い子たちはもう感じている。これが必要だと」

翌日、研修旅行を終えた中学生たちが東京に帰る日。お世話になった農家の方に別れの挨拶と感謝を伝えた。なかには別れを惜しみ涙を流す子どもも…。

この地域では学生向けの教育旅行を中心に受け入れ農家も180軒まで増え、今では年間1万人ほどが訪れるようになった。

「別にそれ(農業)を仕事にしなくても、暮らしの一部の中に、月1回土日来るなどで関わっていってくれれば、『農ある暮らし』で見ていけば、全然暗い未来はないと私は思っている」

「農泊」の“真の課題”とは?

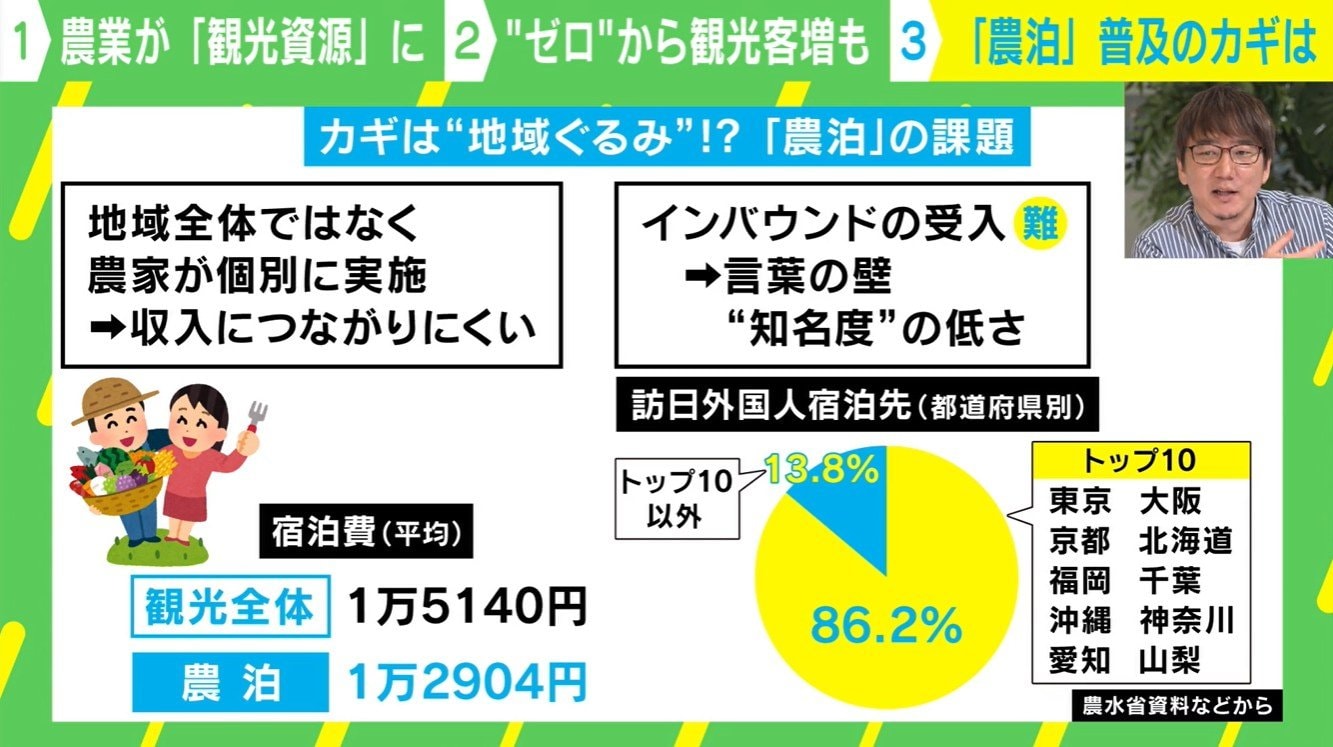

地域で「農泊」に取り組んでいる栃木県大田原市では、1軒あたりの「農泊」の年間最高売り上げが400万円程度となるなど、着実に農家の収入増につながっている。一方で、地域ぐるみで行うのではなく、農家が個別に取り組むようなケースではなかなか大きな収入にはつながりにくいという。

また、インバウンドの受け入れに苦戦する自治体もある。言葉の壁だけではなく、そもそも「農泊」自体がまだあまり知られていないなども背景にある。国は、意欲のある地域の「農泊」の“高付加価値化”を推進していて、2025年度予算で支援を打ち出しているが…。

「農泊」が抱える課題について、ニュース番組『ABEMAヒルズ』コメンテーターで、山田進太郎D&I財団COO石倉秀明氏は以下のように語る。

「個別にやる気がある人がやっている現状を、どう街全体や村・市全体の事業に広げていくか。(言葉の壁や)仕組みとしてどうするのか、何を提供するのかなどを考えて、現状や問題を解決しようと積極的に動いたり、アイデアを出したり、それを何とかして普及させようと情熱的に粘り強く取り組む人がいないのが真の課題だ」(石倉秀明氏、以下同)

「力強く推進する人がいて、そこにフォロワーがついてきて、儲かったときに周りの人もやり始めて…というビジネスとしては当たり前の話だが、いわゆる“ファーストペンギン”にあたる人が、地域のコンテンツの価値を粘り強く磨き上げ、ビジネスとして深化させることができるか。情熱ある人を見つけ、推進できるようにする人が1地域1人ずついるかがポイントだと思う」

(『ABEMAヒルズ』より)