8月のパネルコーナーで、『町内会』の存続危機や住民トラブルについて紹介したところ、視聴者の方から約1700件のLINEのメッセージが届くなど、多くの反響がありました。

視聴者の方々から届いた、町内会に対する賛否の声をご紹介します。

また、ゴミ置き場の問題や町内会費の使い道などをめぐる、住民や町内会側の不満についても見ていきます。

■『町内会』に賛否「業務の多さに疲弊」「つながり必要」

前回の放送をした時に、視聴者の皆さんから届いたLINEのメッセージは、1672件でした。

町内会に関して、

●「要らない」「辞めた」など、否定的な意見は312件、

●「必要」「助かっている」など、肯定的な意見は234件でした。

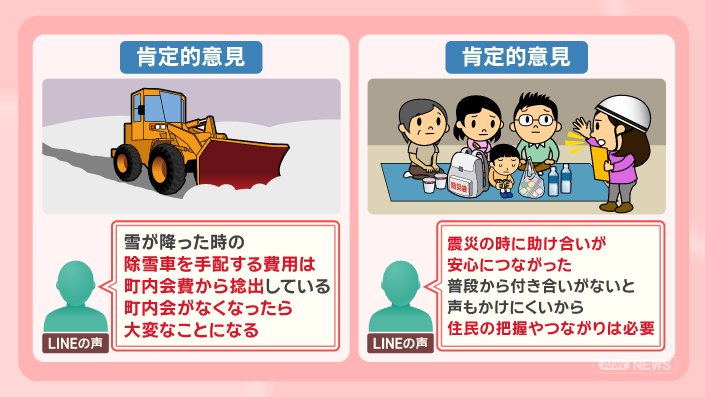

町内会に対して、否定的な意見です。

町内会に対して、肯定的な意見です。

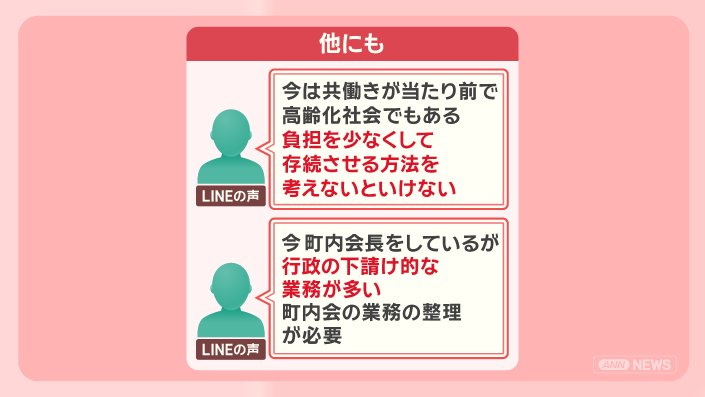

他にも、町内会のあり方に関する意見が寄せられました。

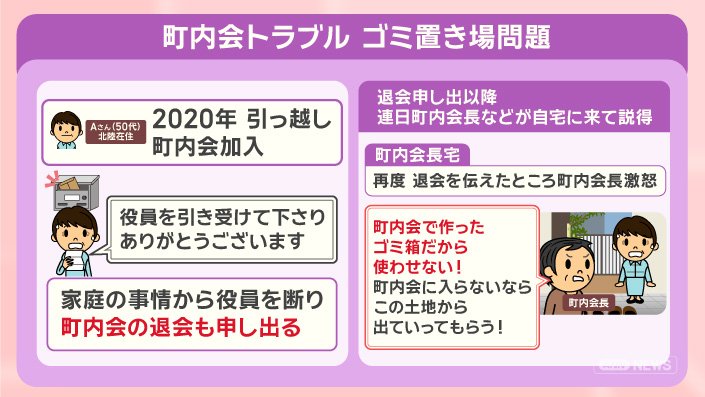

■町内会トラブル“ゴミ問題” 加入・未加入で意見の違い

町内会をめぐるトラブルで深刻なのが、ゴミ置き場の問題です。

前回紹介したケースです。

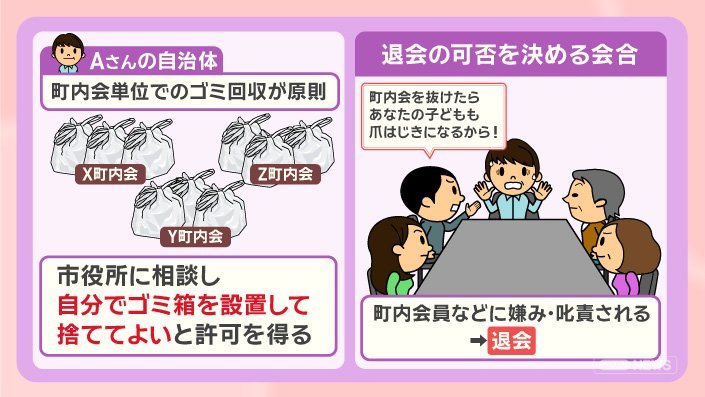

北陸地方在住の50代女性・Aさんは、2020年に現在の自宅に引っ越し、町内会に加入しました。

2025年1月、Aさんの自宅の郵便受けに町内会からの手紙が入っていて、

「役員を引き受け下さり、ありがとうございます」と書いてありました。

後日、Aさんは、家庭の事情を理由に役員を断り、町内会の退会も申し出ました。

しかし、申し出以降、連日町内会長などが自宅に説得に来ました。

「(退会するなら)町内会で作ったゴミ箱だから使わせない!町内会に入らないなら、この土地から出て行ってもらう!」と激怒されました。

Aさんの自治体では、町内会単位でのゴミ回収が原則です。(原則、個別のゴミ回収はしてもらえません)

Aさんが市役所に相談したところ、自分でゴミ箱を設置して捨ててよいと許可を得ました。

「町内会を抜けたら、あなたの子どもも爪はじきになるから!」と嫌味を言われたり、叱責されたりしました。

最終的には、Aさんは町内会を退会しました。

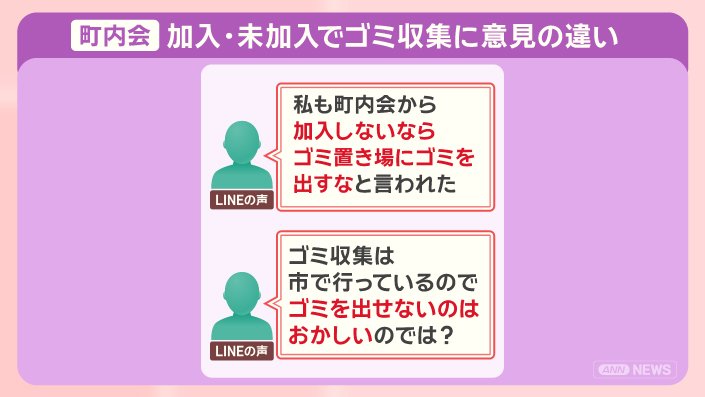

こうした事例を受けて、視聴者の方からの声です。

家庭ゴミの収集や処理は、市町村などの自治体が責任をもって実施する公共サービスです。

「町内会の加入の有無で、サービスを取り上げることは原則できない」ということです。

「ゴミ置き場の掃除は町内会で行っているが、未加入で掃除もしない人がゴミを出しているのは納得できない」

■町内会費の使途に疑問 酒代や慰安旅行にも!?

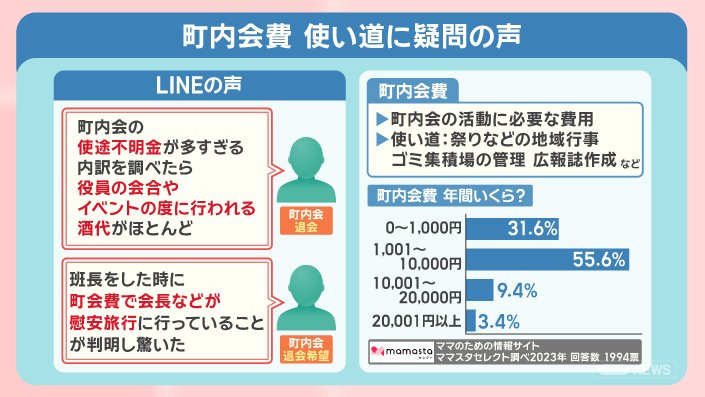

町内会費の使い道についてです。

この方は、指摘をしたら嫌がらせを受け、退会しました。

この方は、使い道に納得がいかないので、町内会を退会するつもりだということです。

町内会費は、町内会の活動に必要な費用です。

使い道は、祭りなどの地域行事、ゴミ集積場の管理、広報誌の作成などです。

『地域の町内会費は年間いくらですか?』というアンケートで、一番多かったのが、年間で、

「1001円〜10000円」が55. 6%でした。

「0円(会費なし)〜1000円」は31. 6%でした。

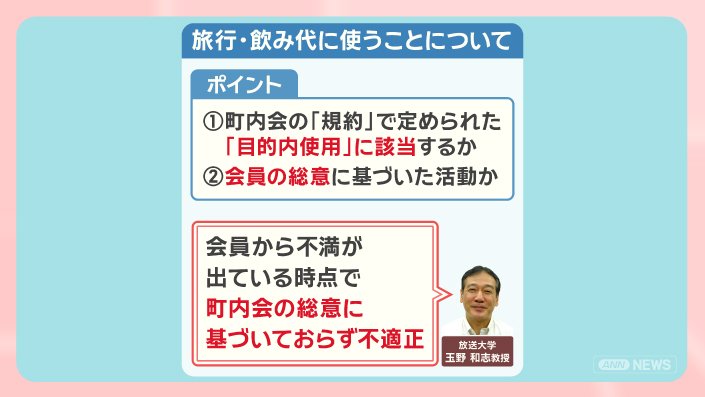

町内会費を旅行・飲み代に使うことについて、玉野教授によると、ポイントは2つです。

1、町内会の『規約』で定められた『目的内使用』に該当するか。

2、(町内会の)会員の総意に基づいた活動か。

「会員から不満が出ている時点で、町内会の総意に基づいておらず、不適正」だと指摘しています。

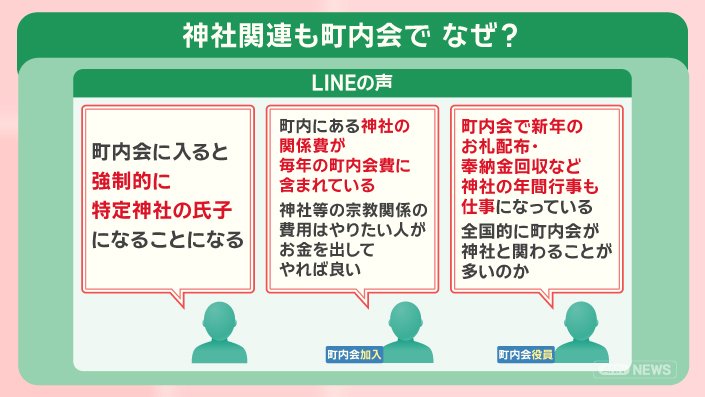

■町内会費「なぜ神社関係費も」法廷闘争になったケースも

町内会と神社の関係について、視聴者の方から届いたLINEのメッセージです。

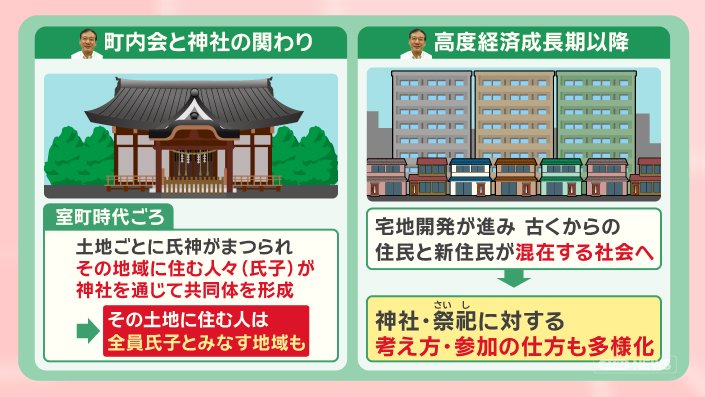

町内会と神社の関わりについて、放送大学の玉野教授に聞きました。

室町時代ごろから、土地ごとに氏神がまつられ、その地域に住む人々(氏子)が、神社を通じて、共同体を形成するようになりました。

その土地に住む人は、全員氏子とみなされる地域もありました。

それが、高度経済成長期以降は、宅地開発が進み、古くからの住民と新しく地域に入ってきた住民が混在する社会になり、神社や祭祀に対する考え方・参加の仕方も多様化していきました。

そのため、地域に住む人が、自動的に全員氏子になるという時代ではなくなりました。

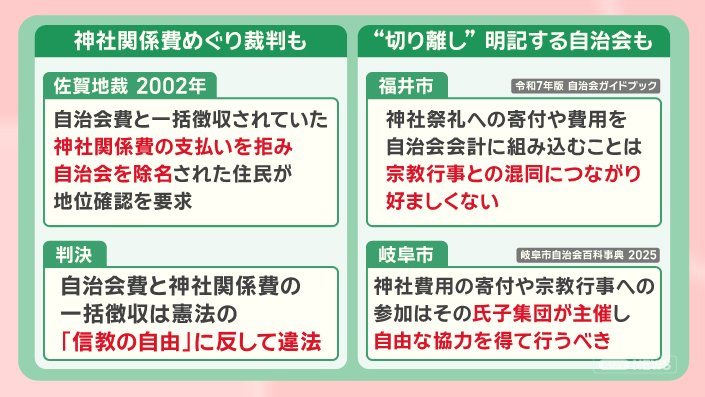

神社関係費をめぐって裁判も起きています。

2002年、佐賀地裁での裁判です。

自治会費と一括で徴収されていた、神社関係費の支払いを拒んだことで、自治会を除名された住民が地位の確認を要求しました。

判決では、『自治会費と神社関係費の一括徴収は、憲法の「信教の自由」に反して違法』という判断がされています。

そして、町内会と神社関係の“切り離し”を明記する自治会もあります。

『神社祭礼への寄付や費用を自治会会計に組み込むことは、宗教行事との混同につながり、好ましくない』と書かれています。

『神社費用の寄付や宗教行事への参加は、その氏子集団が主催し、自由な協力を得て行うべき』と書かれています。

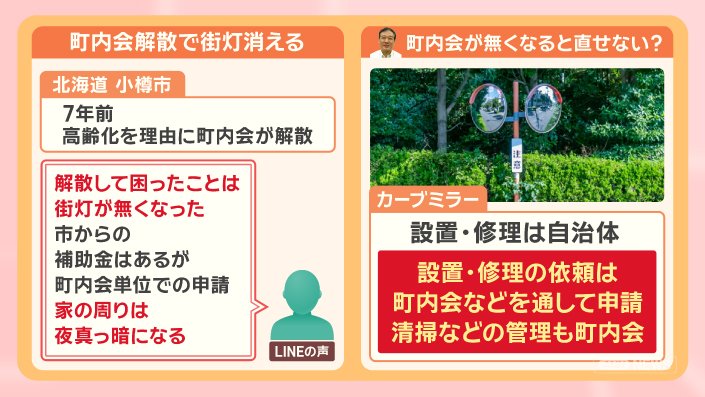

■町内会解散で街灯消える!?未加入者増でなくなるものも

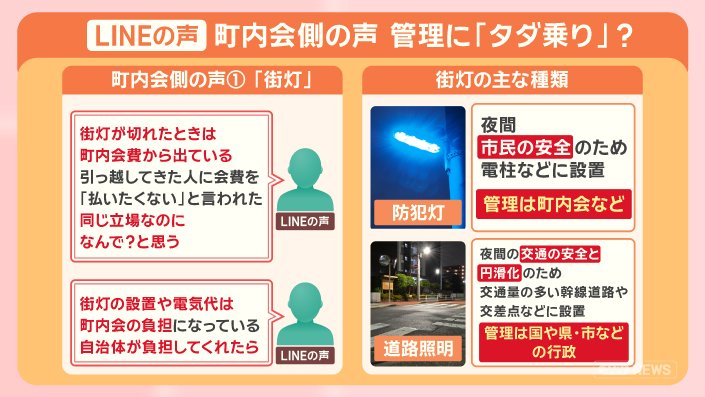

町内会側からも、LINEでメッセージをいただきました。

「街灯が切れたときは、町内会費から出ている。引っ越してきた人に会費を『払いたくない』と言われた。同じ立場なのになんで?と思う」

街灯の主な種類です。

防犯灯は、夜間、市民の安全のために、電柱などに設置されています。

管理は町内会などが行っています。

道路照明は、夜間の交通の安全と円滑化のため、交通量の多い幹線道路や交差点などに設置されています。

管理は国や県、市などの行政が行っています。

町内会の解散によって、街灯が消えたという声も届きました。

北海道の小樽市内の町内会は、7年前に高齢化を理由に解散されました。

町内会が解散すると、こんな物も直せなくなるというケースもあります。

カーブミラーです。

設置や修理は自治体ですが、設置や修理の依頼は町内会などを通しての申請で、カーブミラーやその周りの清掃などの管理も町内会が行うということです。

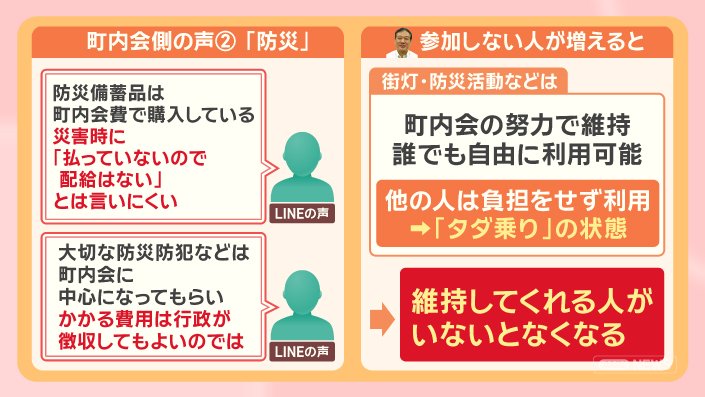

防災についてです。

町内会に参加しない人が増えると、こういう可能性もあります。

街灯や防災活動などは、町内会の努力によって維持されていますが、誰でも自由に利用可能です。

町内会に入っていない人は、負担をせず、『タダ乗り』の状態になっています。

町内会を維持してくれる人がいないと、こうしたものがなくなる可能性があります。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年9月30日放送分より)