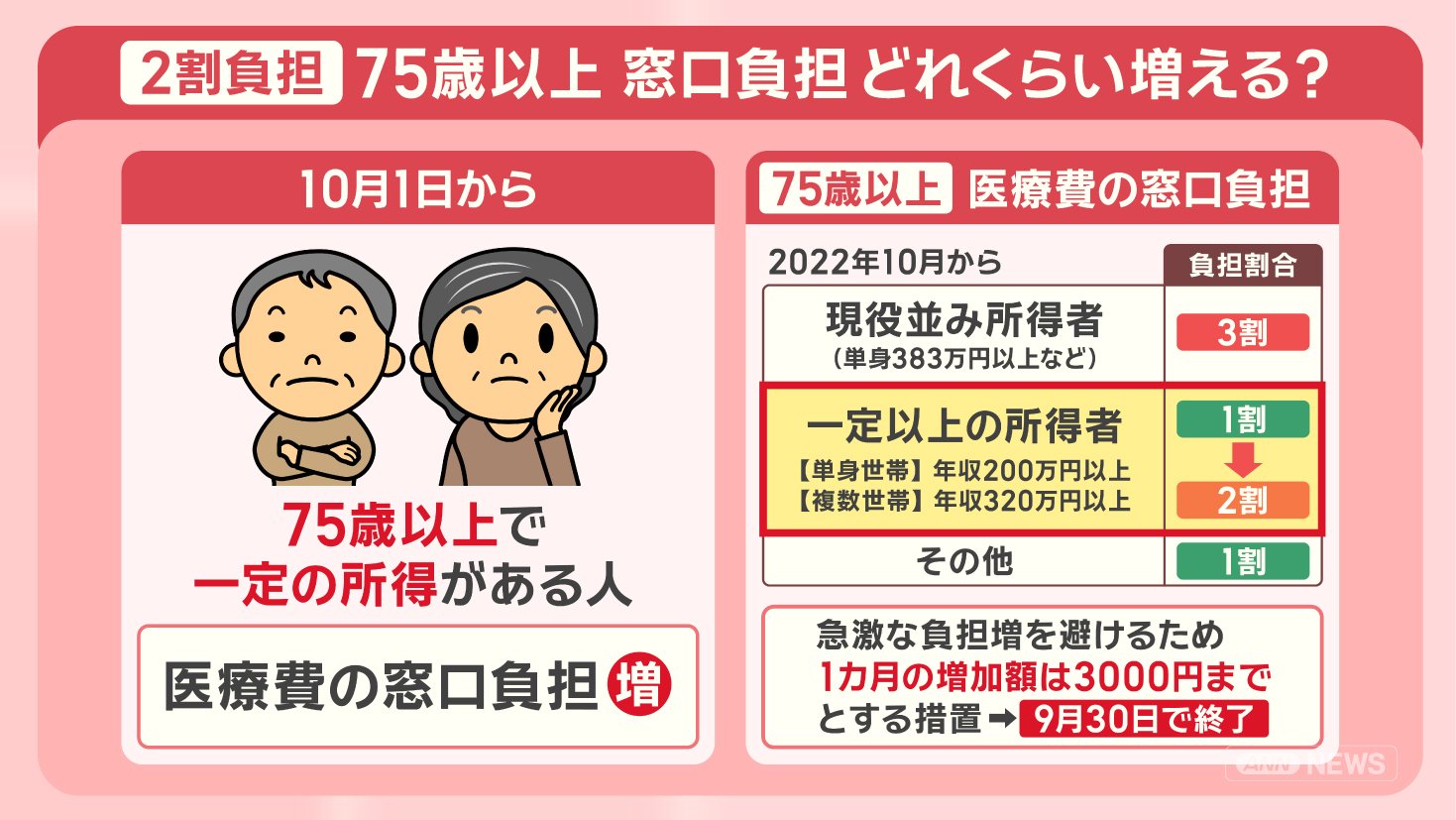

75歳以上で医療費の窓口負担が2割の人に対する『軽減措置』が、9月30日で終了しました。

10月1日から、75歳以上の医療費の窓口負担が一部で増加します。

負担増に困惑する声、そして、無駄を省き、医療費を削減する方法についてみていきます。

■75歳以上の一部で窓口“2割負担”に「生活費削る」

10月1日から、75歳以上で一定の所得がある人の医療費の窓口負担が増えます。

75歳以上の人の医療費の窓口負担は、2022年10月から、一定以上の所得者、単身世帯で年収200万円以上、複数世帯で年収320万円以上の人は、負担の割合が1割から2割に引き上げられました。

その際、急激な負担の増加を避けるため、1カ月の増加額は3000円までとする措置がとられましたが、この措置が9月30日で終了しました。

具体的に、どのくらい負担が増えるのでしょうか。

1カ月の医療費が5万円の80歳男性の場合、1割負担だと5000円ですが、2割負担だと1万円です。

9月30日までは、5万円の1割の5000円に、軽減措置3000円を加えた8000円が自己負担分でした。

それが10月1日からは、5万円の2割で1万円となります。

窓口負担が月2000円分増えます。

この影響を受けるのは、約310万人。

負担額は、平均で年9000円ほど増加すると推計されています。

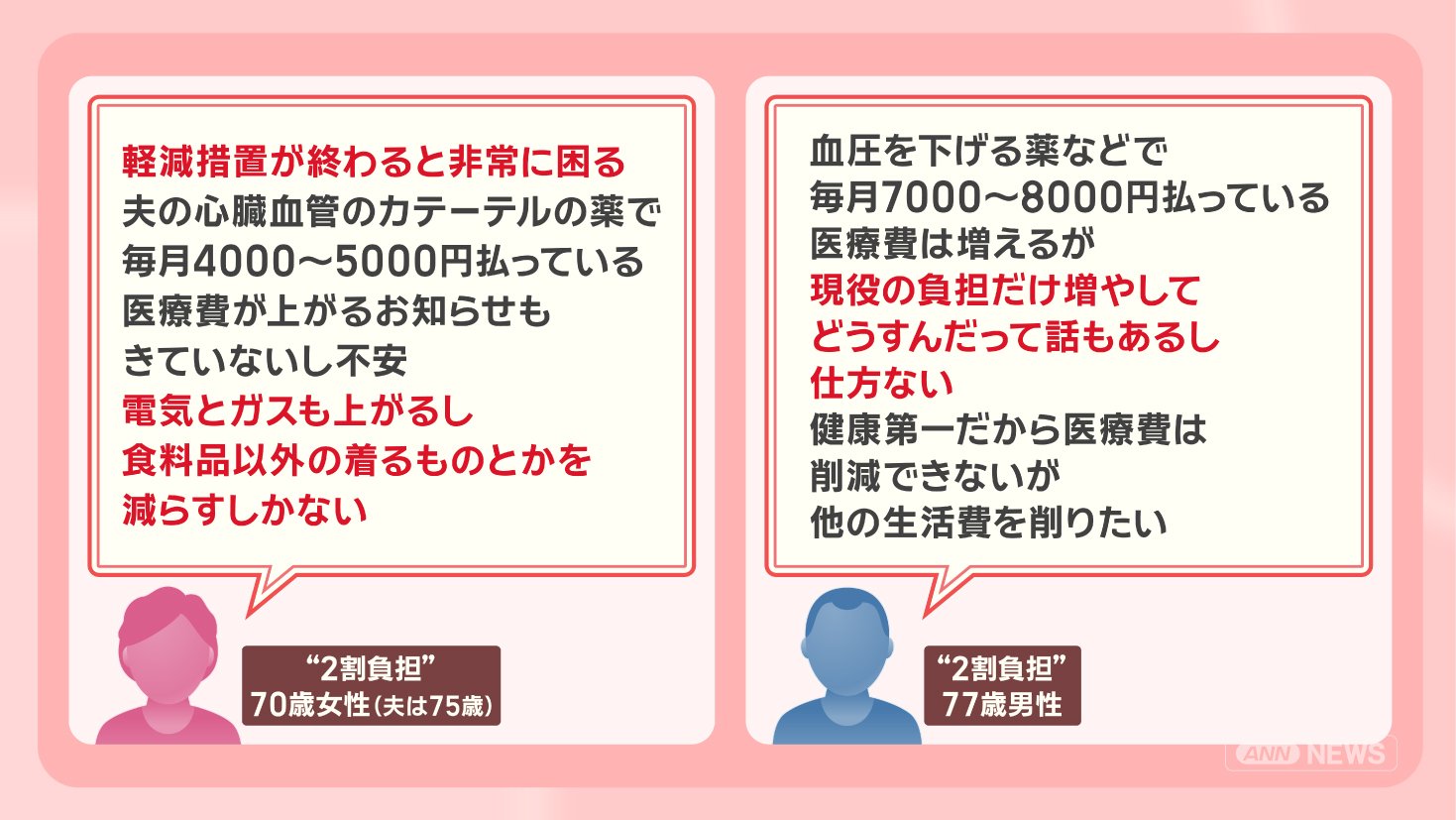

「軽減措置が終わると、非常に困る。夫の心臓血管のカテーテルの薬で、毎月4000〜5000円払っている。医療費が上がるお知らせもきていないし、不安。電気とガスも上がるし、食料品以外の着るものとかを減らすしかない」

「血圧を下げる薬などで、毎月7000〜8000円払っている。医療費は増えるが、現役の負担だけ増やしてどうすんだって話もあるし、仕方ない。健康第一だから、医療費は削減できないが、他の生活費を削りたい」

■医療費 過去最高の48兆円 増える現役世代の負担

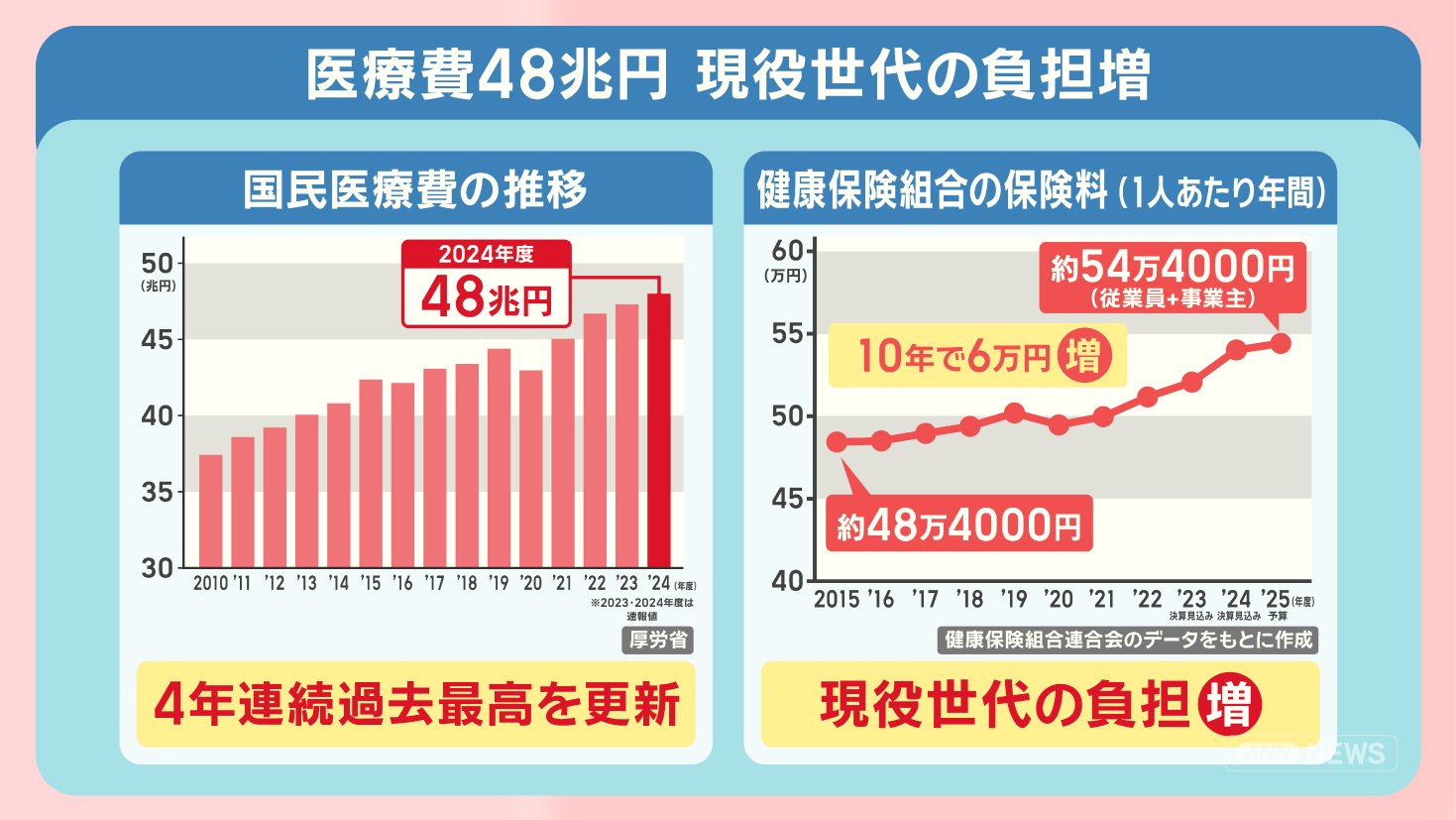

国民医療費の推移です。

2024年度は48兆円で、4年連続で過去最高を更新しています。

それにつれて、健康保険の保険料も、

●2015年度は年間約48万4000円だったのが、

●2025年度は年間約54万4000円の見込みで、

10年で6万円増え、現役世代の負担が増えています。

現役世代の声です。

「現役世代が、高齢者の医療費負担を肩代わりする仕組みには、少し抵抗がある」

「物価高に加え、これ以上保険料の負担が増えたら、生活できない。自分もいずれは高齢者になるから、仕方ないとも思うが、給与明細を見るとやりきれなくなる」

■膨らむ医療費 背景に過剰な診察 残薬の損失額500億円

医療費が膨らむ背景です。

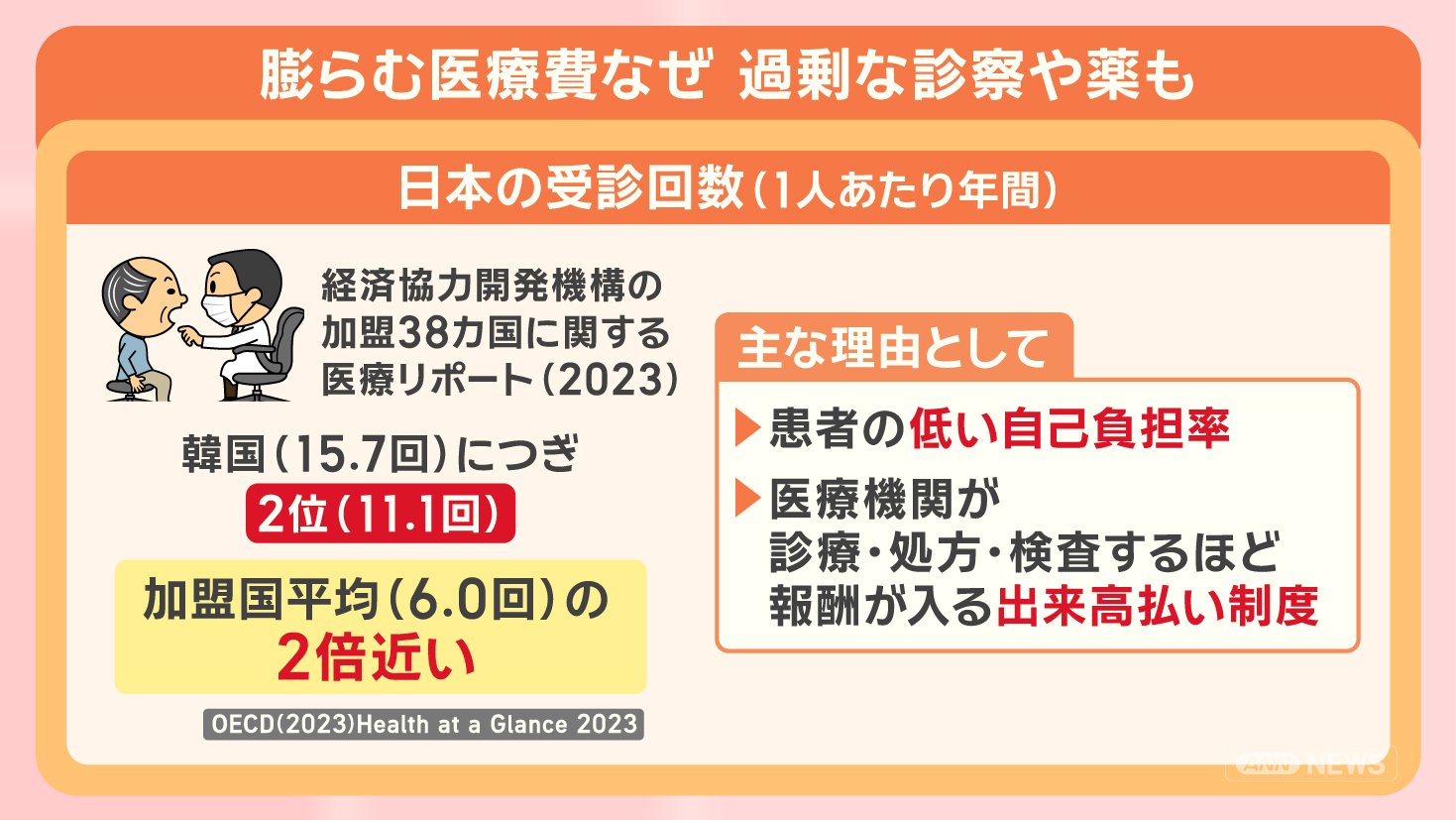

日本の1人あたりの受診回数は、経済協力開発機構(OECD)の加盟38カ国に関する医療リポートで、韓国の15.7回につぎ、2位で11.1回です。

OECD加盟国平均6. 0回の2倍近くになっています。

なぜ、日本は受診回数が多いのでしょうか。

主な理由は、

●患者の低い自己負担率、

●医療機関が診療・処方・検査するほど報酬が入る出来高払い制度、

などが挙げられます。

実際に受診が過剰になるケースがあるのでしょうか。

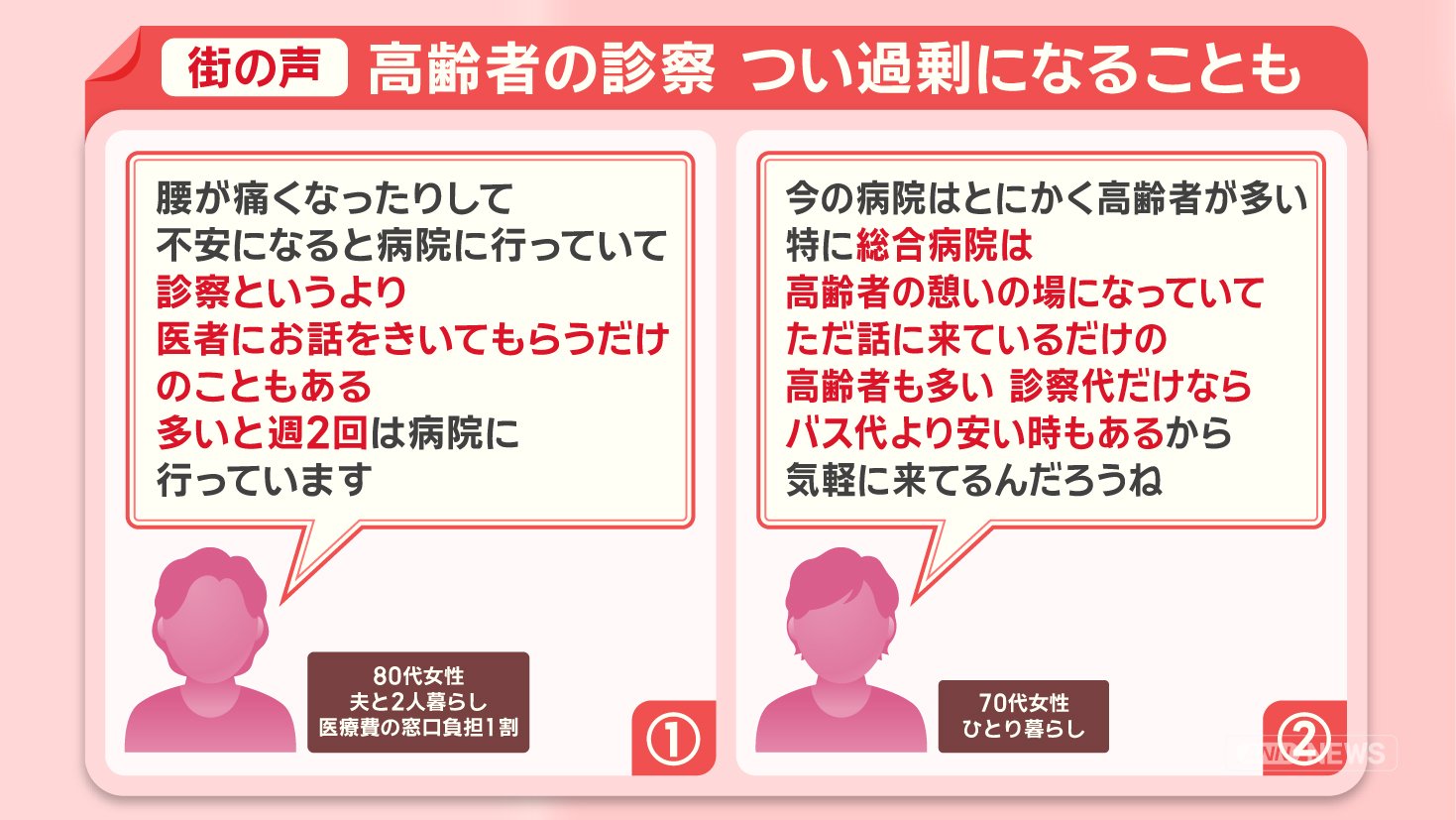

街の声です。

「腰が痛くなったりして不安になると病院に行っていて、診察というより、医者にお話をきいてもらうだけのこともある。多いと、週2回は病院に行っています」

「今の病院はとにかく高齢者が多い。特に総合病院は高齢者の憩いの場になっていて、ただ話に来ているだけの高齢者も多い。診察代だけなら、バス代より安い時もあるから、気軽に来てるんだろうね」

このように、つい受診が増えてしまうというケースもあるようです。

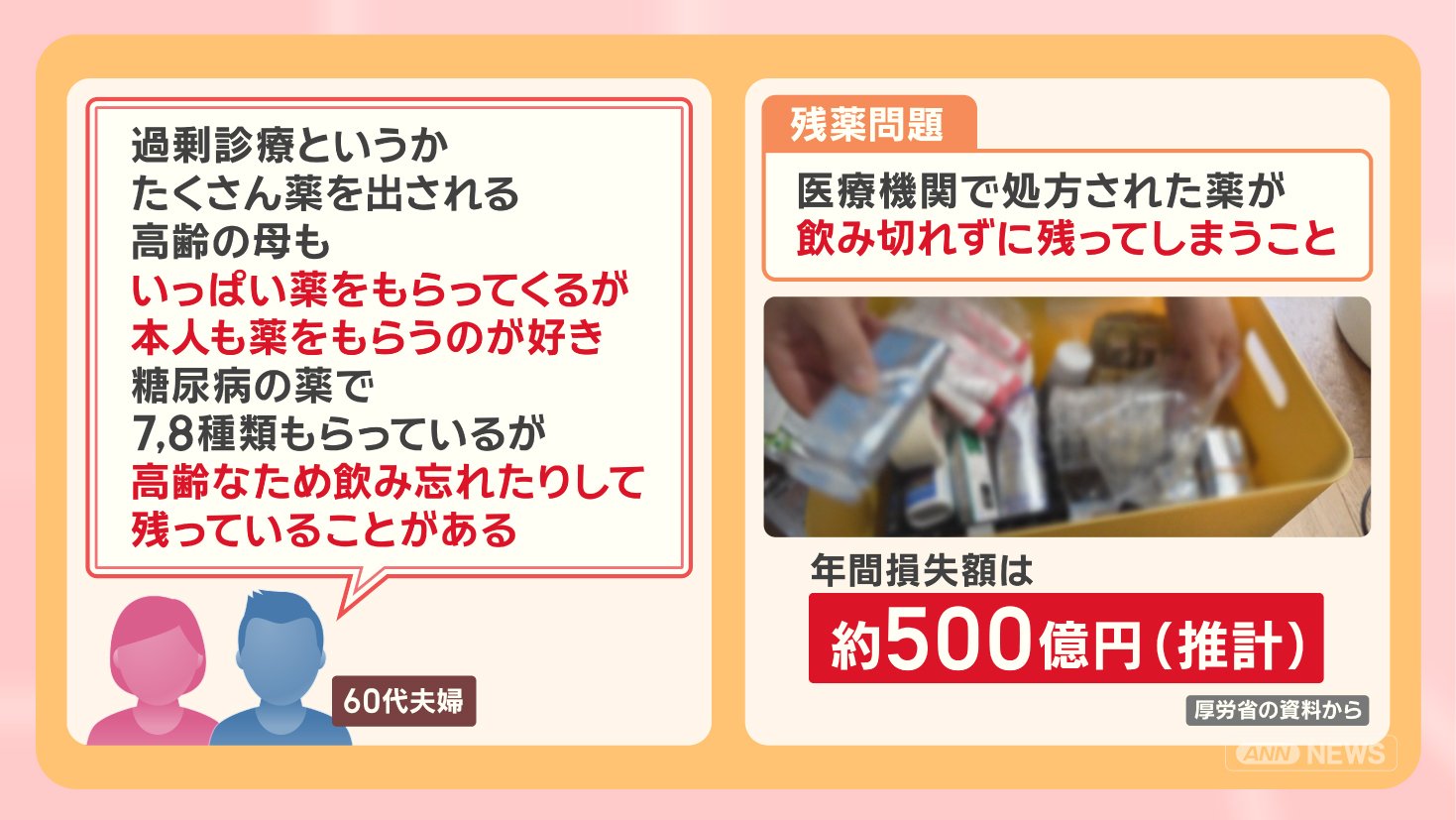

そして、薬の処方の問題です。

「過剰診療というか、たくさん薬を出される。高齢の母も、いっぱい薬をもらってくるが、本人も薬をもらうのが好き。糖尿病の薬で、7、8種類もらっているが、高齢なため飲み忘れたりして残っていることがある」

こうした、医療機関で処方された薬が飲み切れずに残ってしまう残薬の問題があります。

残薬による年間損失額は、約500億円と推計されています。

■薬の価格 高い・安いで効果に差は?追跡調査すると…

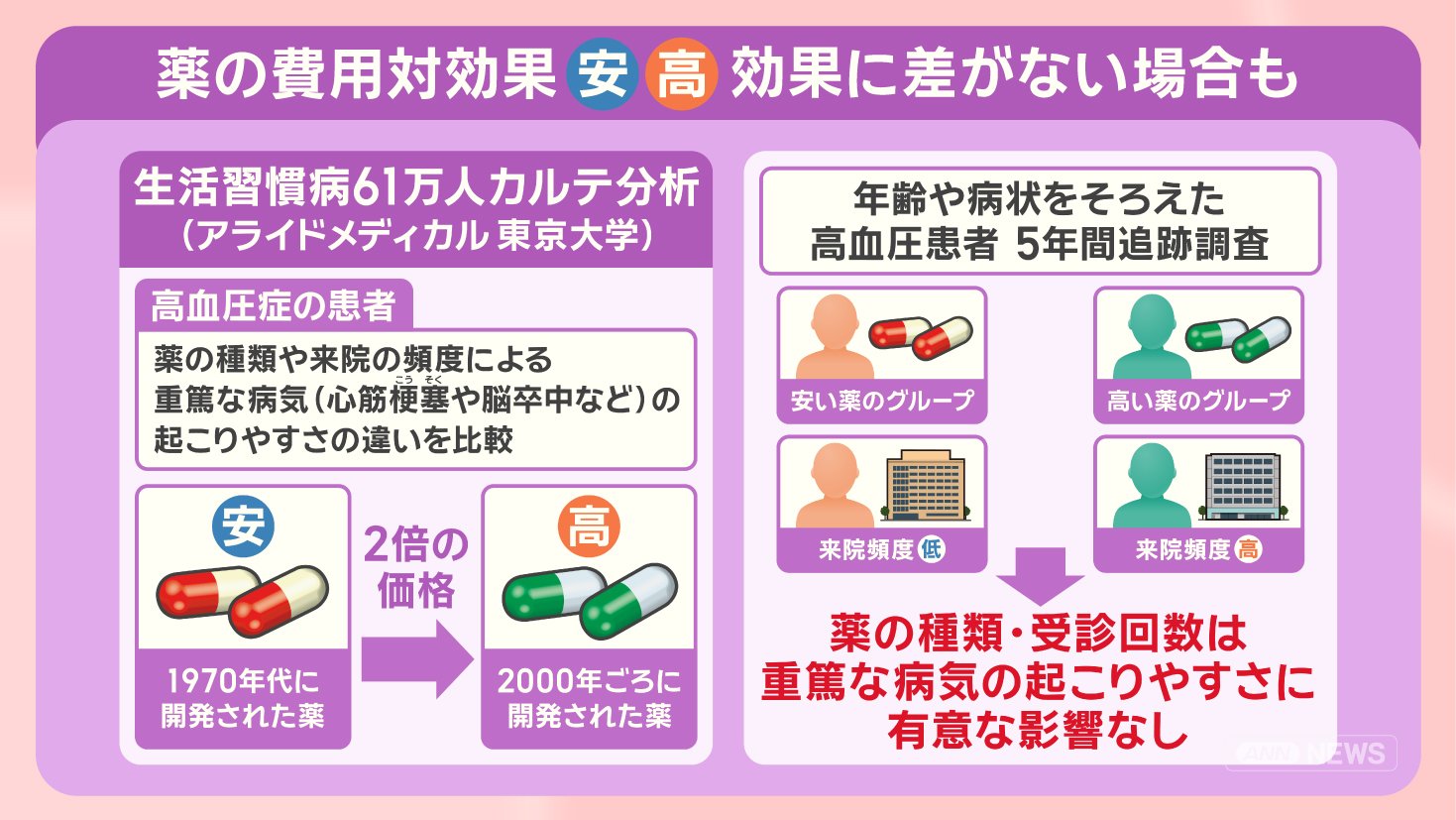

薬の費用対効果です。

高血圧症の患者で、薬の種類や来院の頻度による、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気の起こりやすさの違いを比較した調査があります。

安い薬は1970年代に開発された薬で、高い薬は、2000年ごろに開発された薬で、2倍の価格差があります。

年齢や症状をそろえた高血圧患者を5年間追跡調査したところ、薬の種類、受診回数は、重篤な病気の起こりやすさに、有意な影響はありませんでした。

「今後はこのようなデータを活用して受診回数を減らしたり、安い処方薬の使い方を検討していくことが求められる。そうすることで、全体的な医療費の削減を図ることもできる」ということです。

■「不要な検査多すぎ」8割超の医師が“無駄実感”

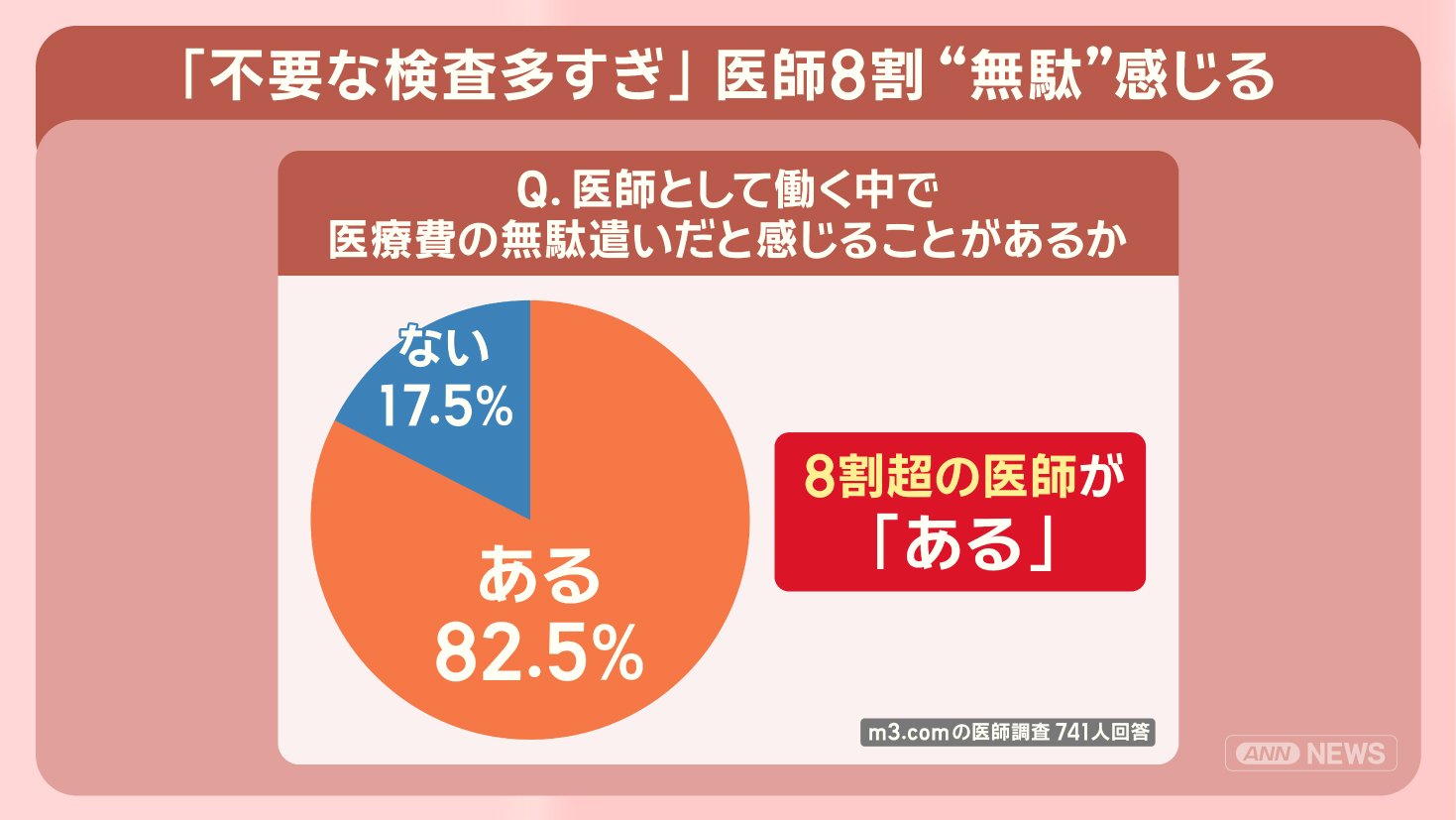

検査についてです。

医師として働く中で、医療費の無駄遣いだと感じることがあるかという調査では、8割以上の医師が、「ある」と答えました。

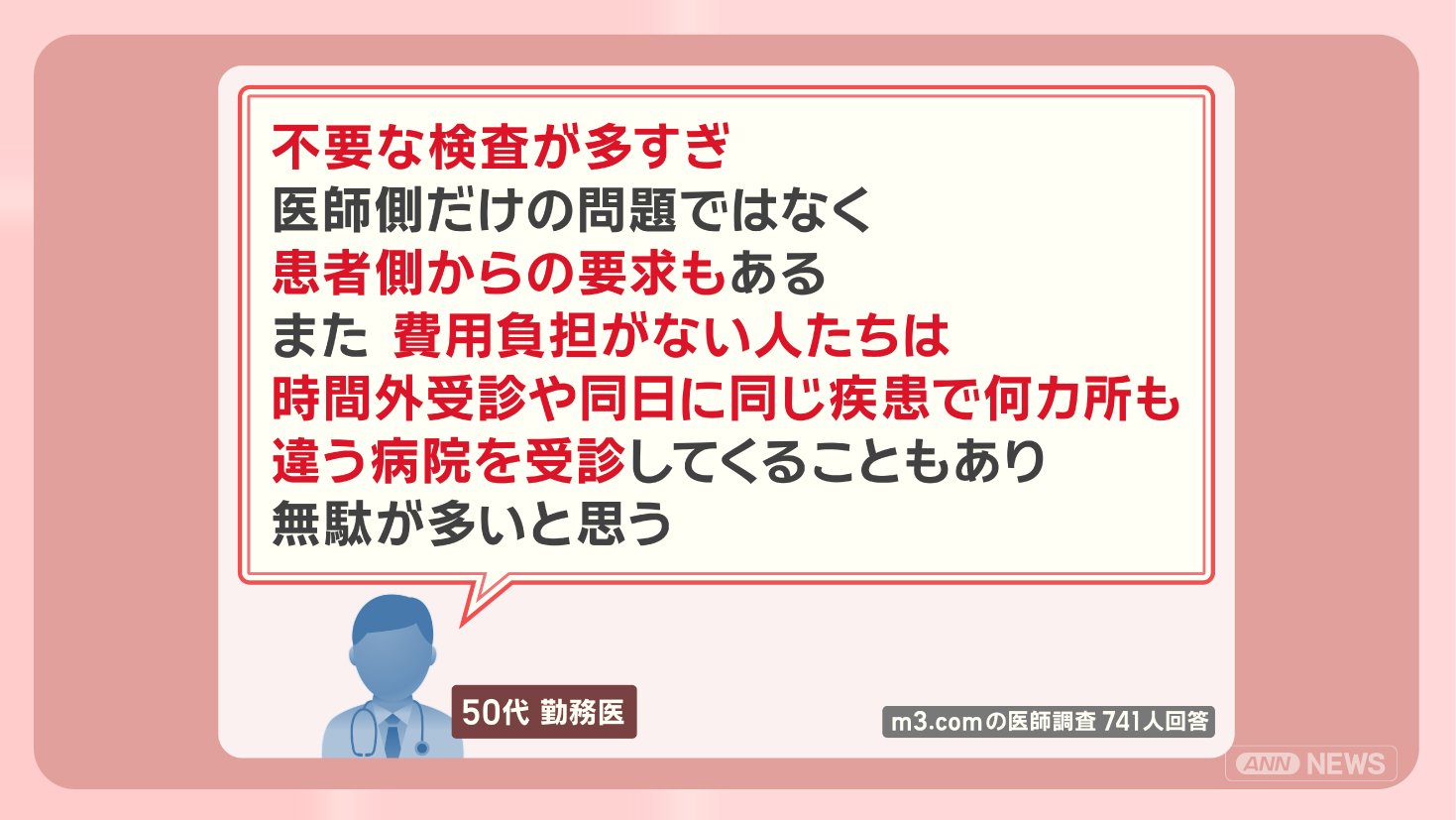

「不要な検査が多すぎ。医師側だけの問題ではなく、患者側からの要求もある。また、費用負担がない人たちは、時間外受診や同日に同じ疾患で何カ所も違う病院を受診してくることもあり、無駄が多いと思う」

■日本初 医療費削減 地域単位の取り組み 今後は全国展開も

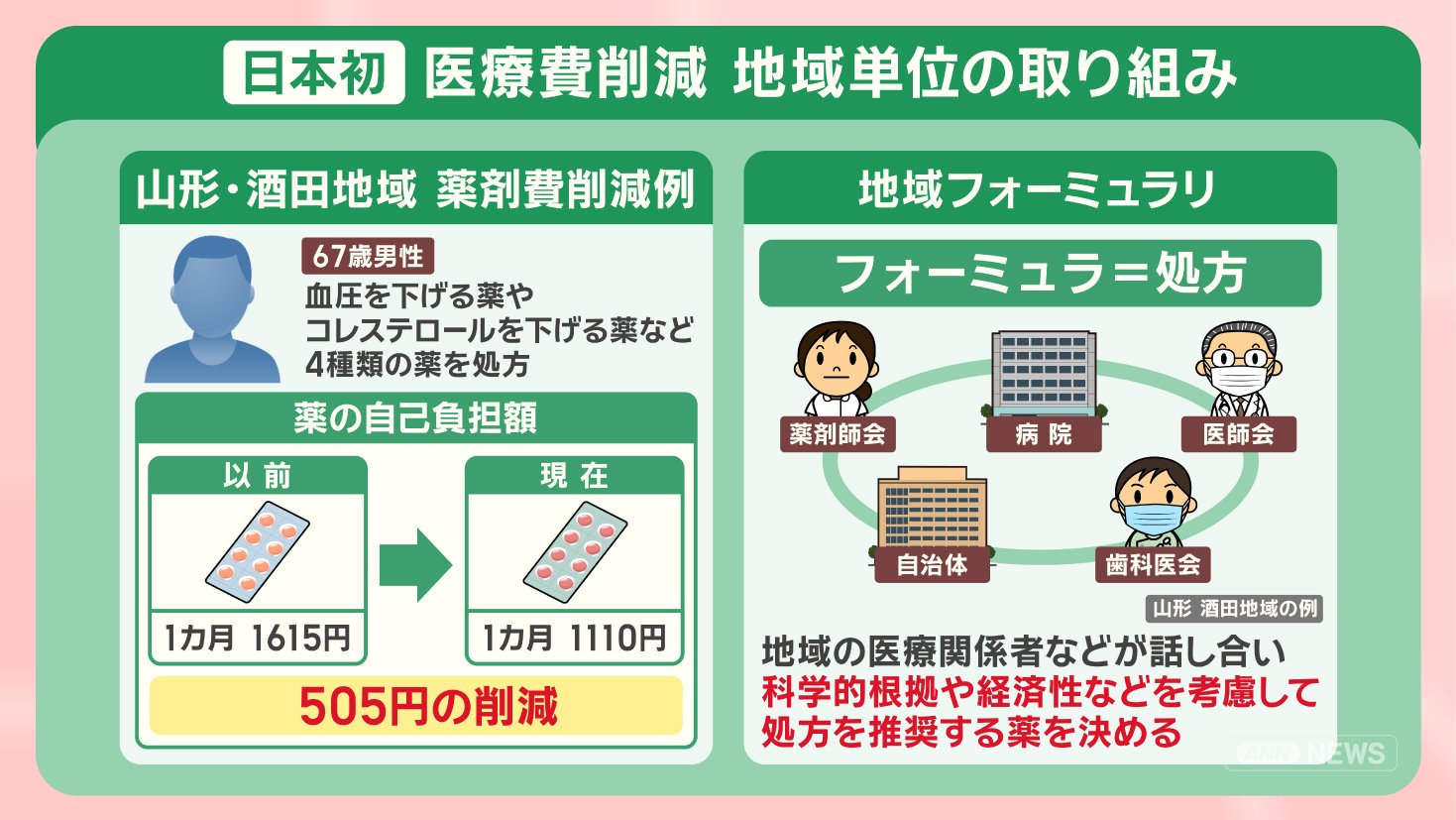

医療費削減のための地域単位での取り組みです。

山形県酒田市に住む67歳の男性は、血圧を下げる薬や、コレステロールを下げる薬など4種類の薬を処方されています。

薬の自己負担額は、以前は1カ月1615円だったのが、現在は1110円となり、505円減っています。

なぜ、負担が減ったのでしょうか。

『地域フォーミュラリ』という取り組みによるものです。

これは、地域の医療関係者などが話し合い、科学的根拠や経済性などを考慮して、処方を推奨する薬を決めるという取り組みです。

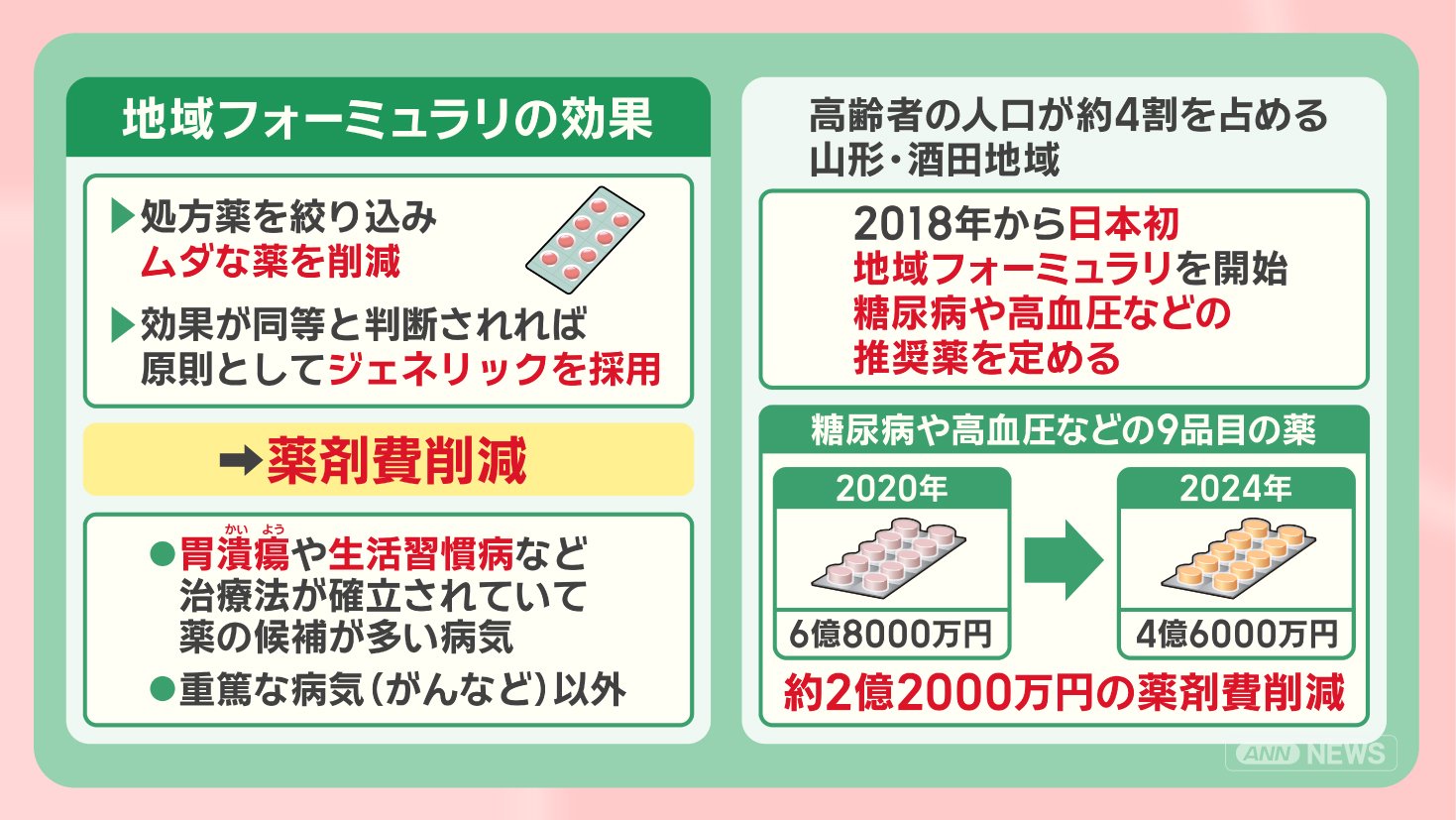

この地域フォーミュラリを行うことによって、処方薬を絞り込み、ムダな薬を削減することができ、さらに、効果が同等と判断されれば、原則としてジェネリックを採用するため、薬剤費の削減ができます。

この取り組みは、胃潰瘍や生活習慣病など、治療法が確立されていて、薬の候補が多い病気が対象で、がんなどの重篤な病気は含まれていません。

高齢者の人口が全体の4割を占める山形の酒田地域では、2018年に日本で初めて、この地域フォーミュラリを始め、糖尿病や高血圧などの推奨薬を定めました。

その結果、糖尿病や高血圧の薬など9品目の薬の薬剤費が、2020年の6億8000万円から、2024年には4億6000万円となり、約2億2000万円削減されました。

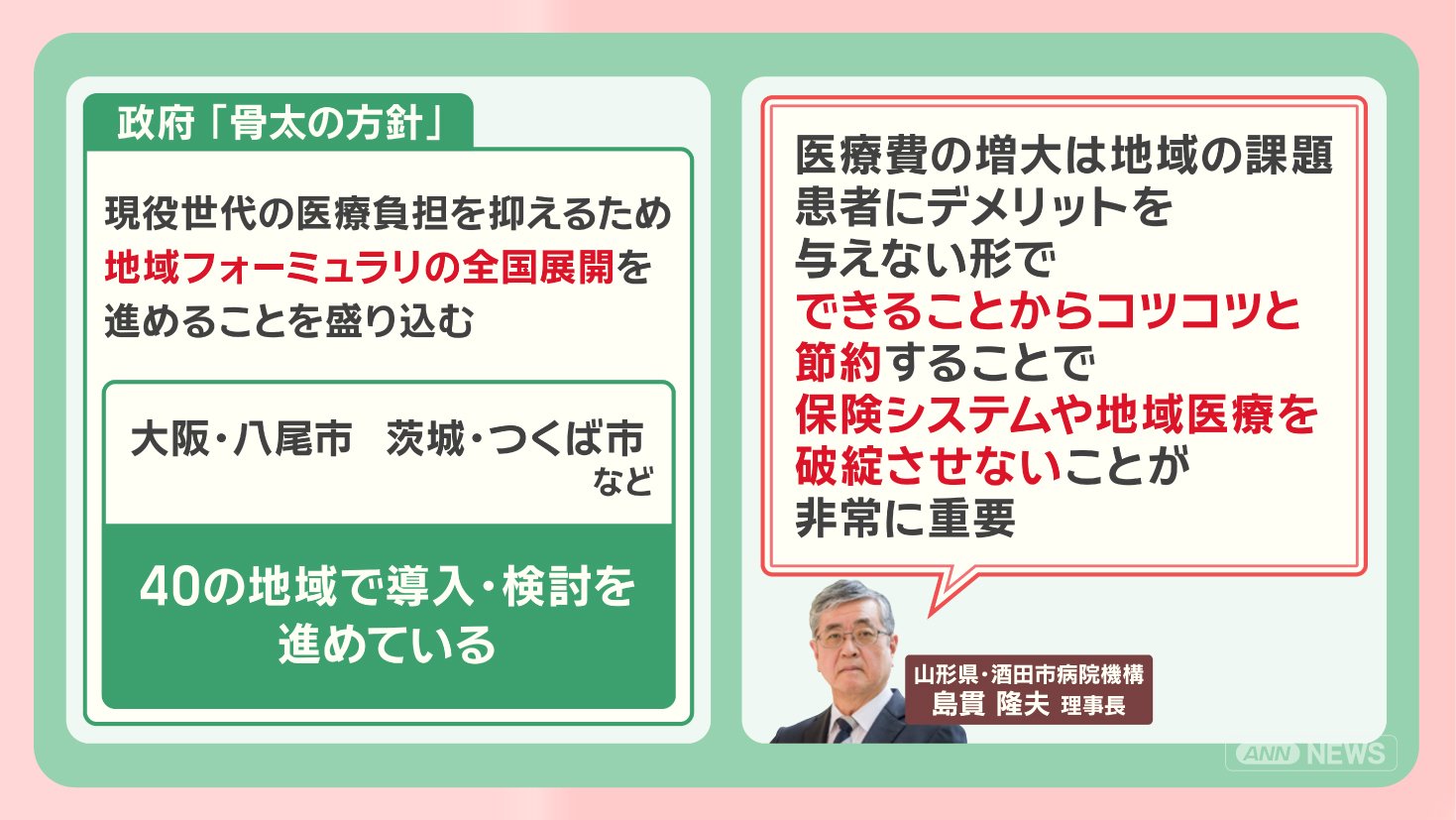

政府は、現役世代の医療負担を抑えるため、2025年の『骨太の方針』に、地域フォーミュラリの全国展開を進めることを盛り込んでいて、現在、大阪・八尾市、茨城・つくば市など40の地域で導入、導入に向けた検討を進めています。

「医療費の増大は、地域の課題。患者にデメリットを与えない形で、できることからコツコツと節約することで、保険システムや地域医療を破綻させないことが非常に重要」と話しています。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月1日放送分より)