金額の少ない相続のトラブルが増えています。

中には、疎遠な親戚の借金が、相続として突然降りかかってくるケースもあります。

家族でもめる前に知っておきたい、相続について見ていきます。

■『電子マネー』『ポイント』『マイル』相続できる?

皆さんが持っているスマホの中にある資産、相続できるのでしょうか。

『電子マネー』は、相続できます。

一部例外もありますが、一般的には相続が可能です。

『ポイントカード』は、基本的には相続できません。

一般的に、本人のみが使用することが想定されています。

(※中には、相続できるものもあります)

『日本の航空会社のマイレージ』は、相続できます。

ANA(全日空)もJAL(日本航空)も、マイルは相続財産になります。

■相続で争う金額や相手は?疎遠な親戚の借金500万円が…

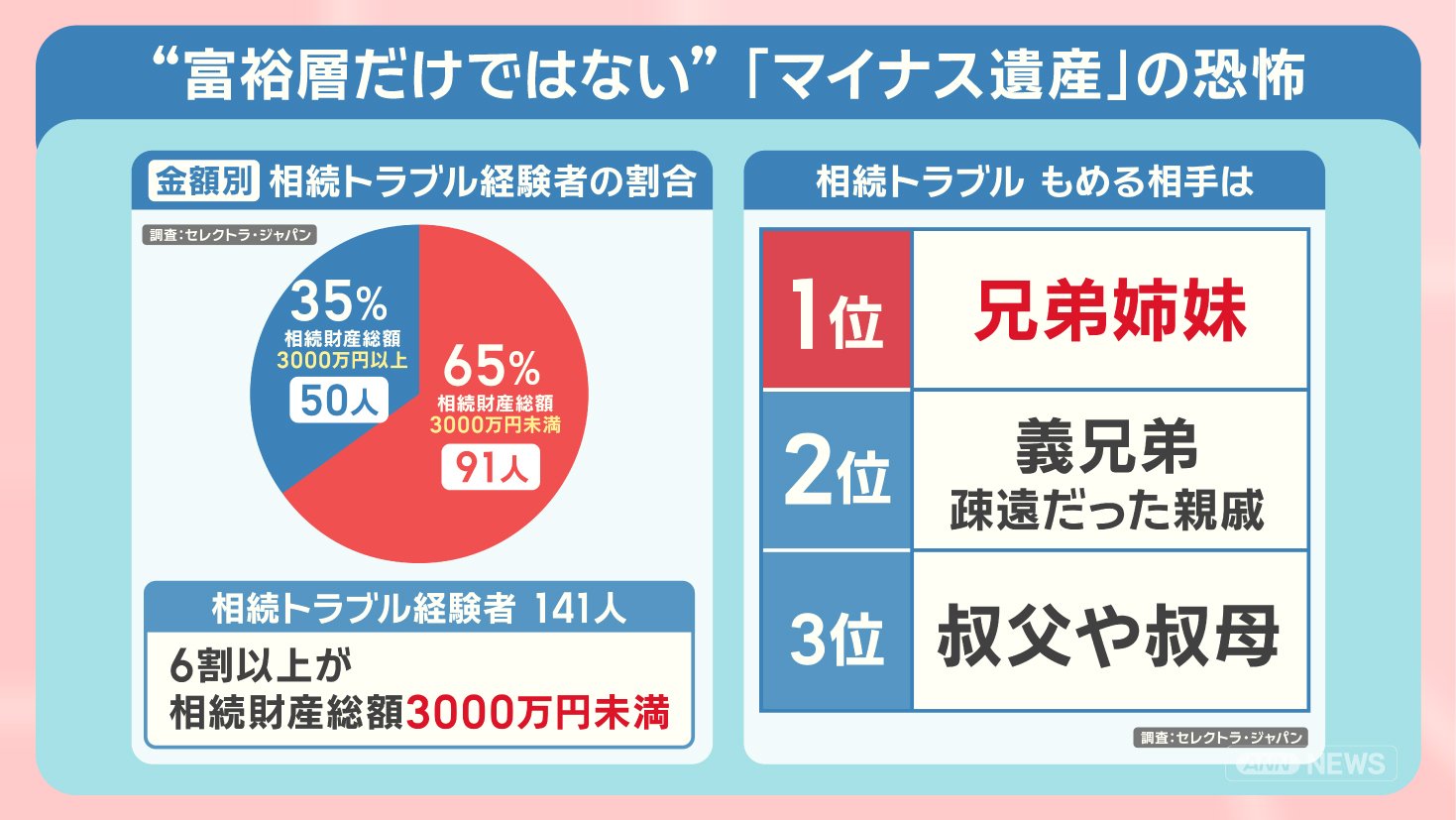

相続の問題は、富裕層だけに関係があるわけではありません。

金額別の相続トラブル経験者の割合です。

6割以上が、相続税の対象とならない、相続財産総額3000万円未満です。

相続トラブルでもめる相手は、

1位が、『兄弟姉妹』です。

2位は、『義兄弟』や『疎遠だった親戚』、

3位は、『叔父や叔母』です。

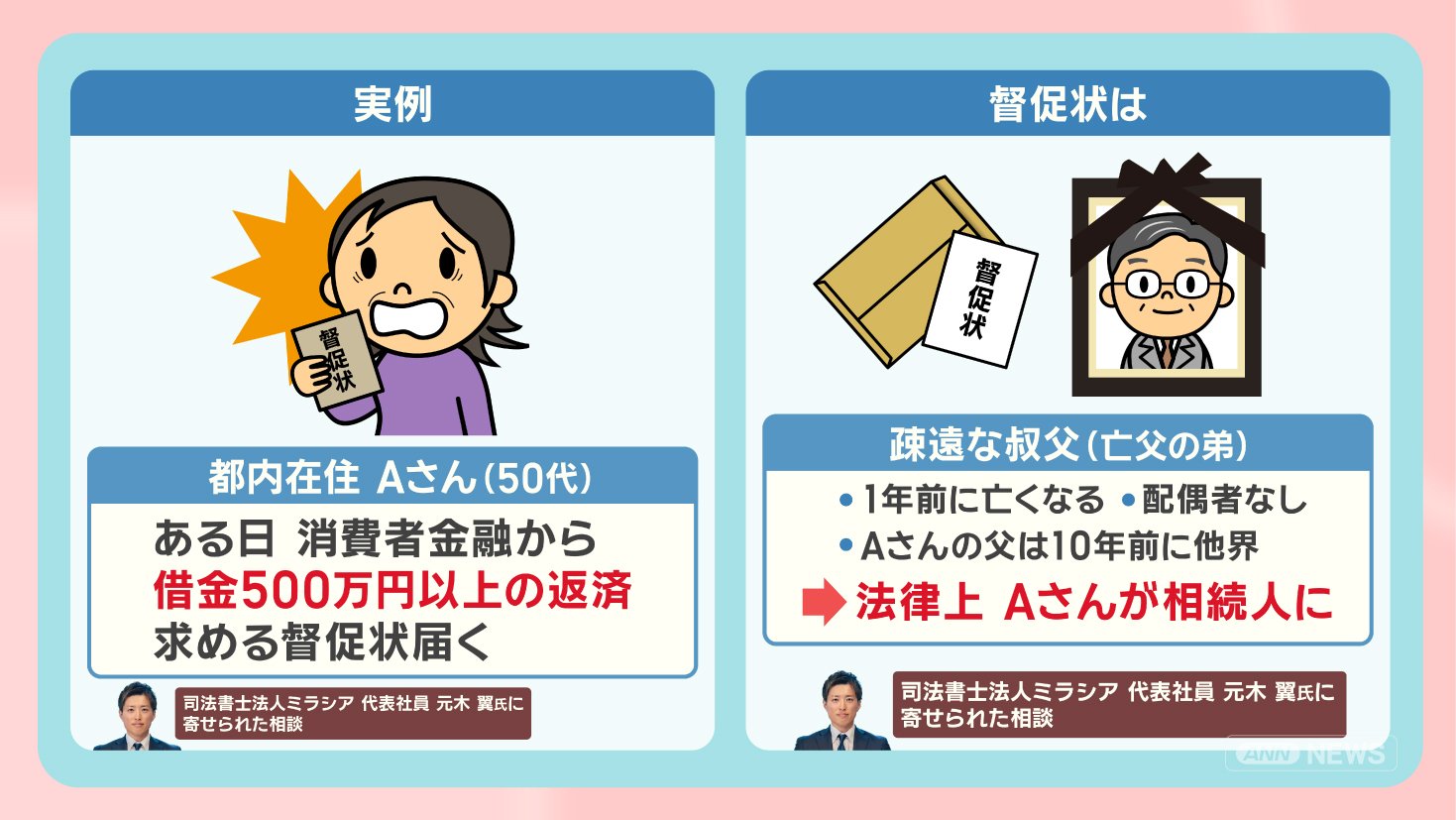

こういうケースがありました。

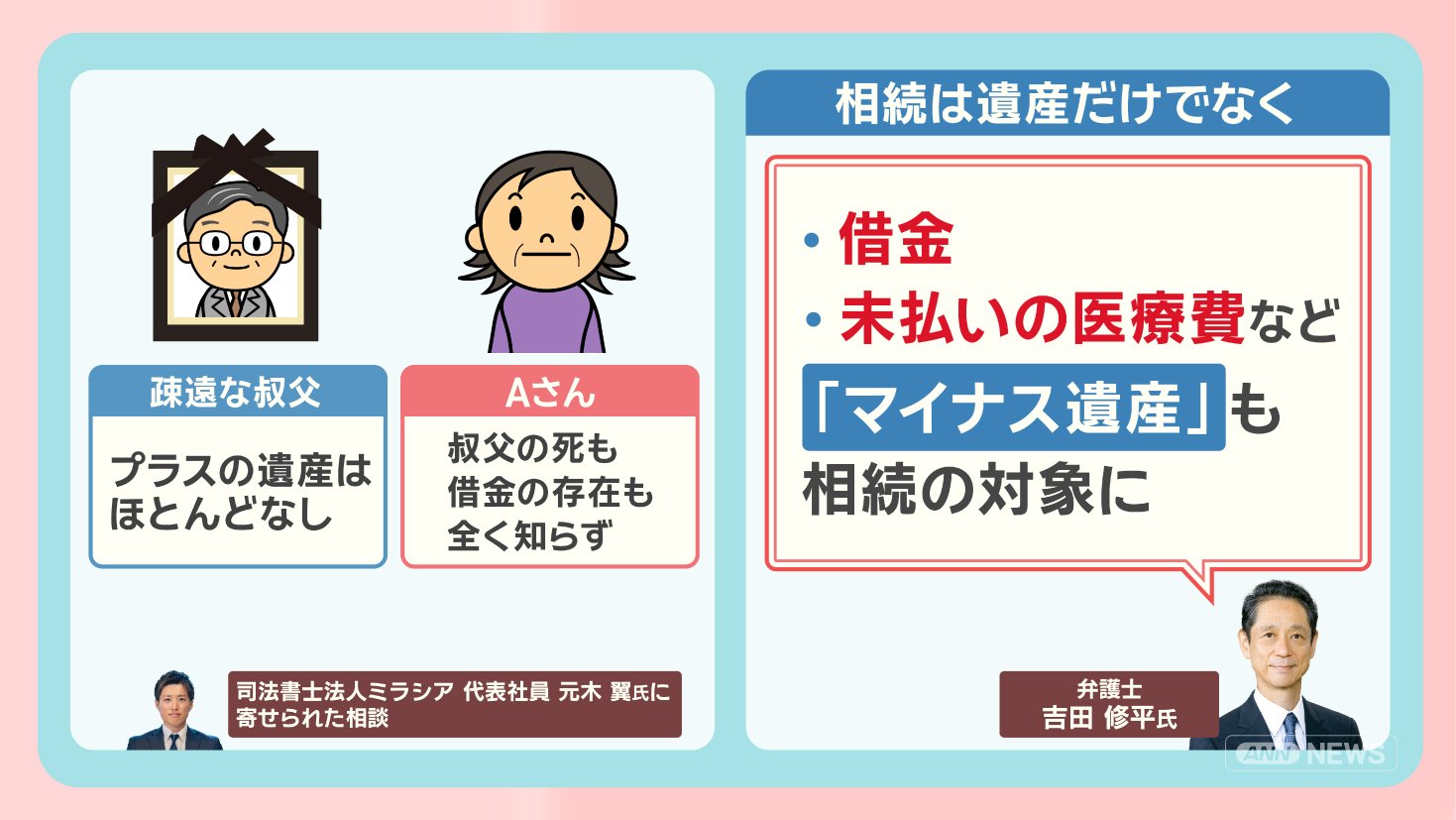

都内在住のAさんに、ある日、消費者金融から、借金500万円以上の返済を求める督促状が届きました。

この督促状は、疎遠な叔父のものでした。

Aさんの叔父は、1年前に亡くなり、配偶者はいません。

Aさんの父は、10年前に他界していて、法律上、Aさんが相続人となります。

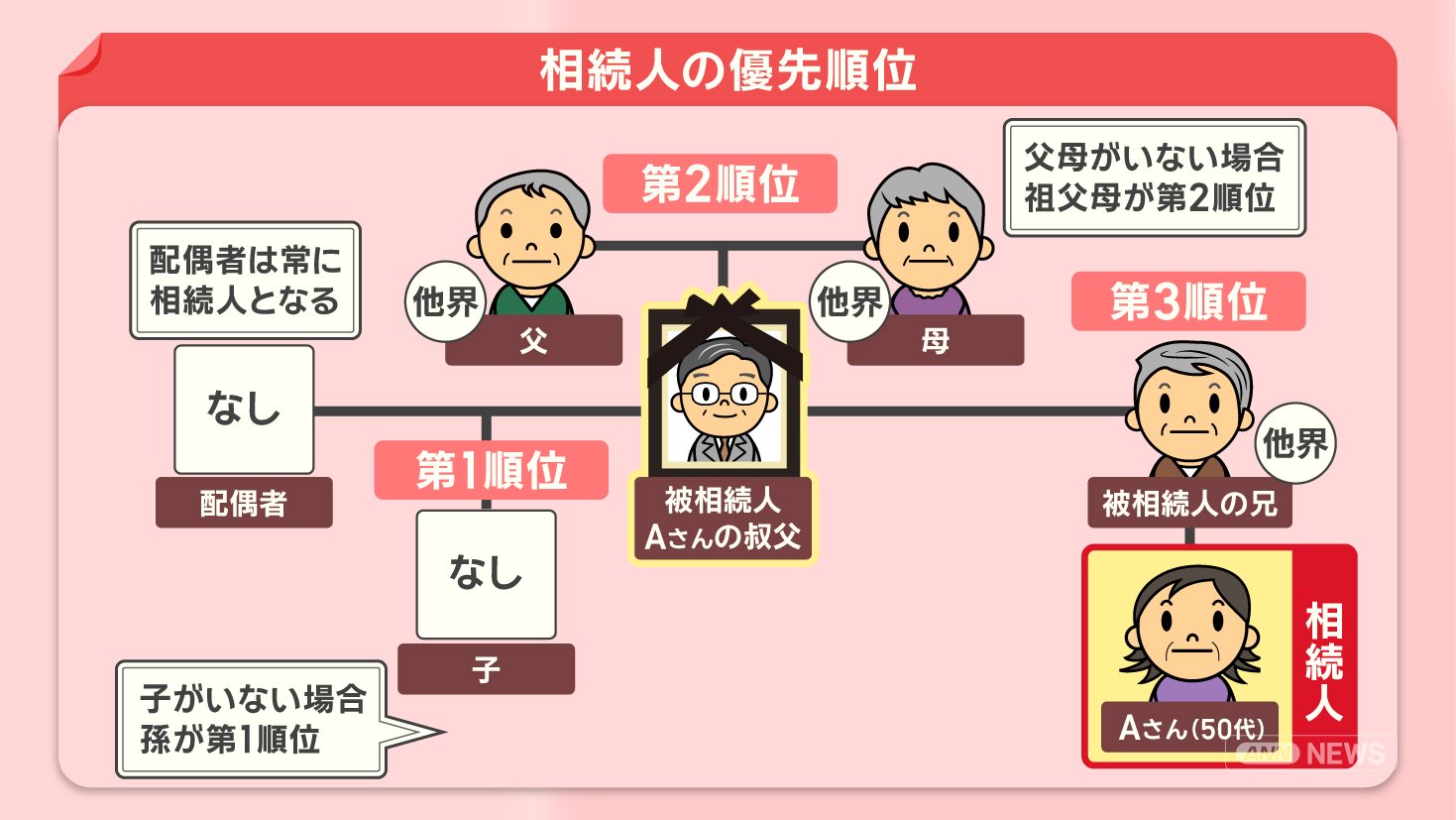

相続人の優先順位を、Aさんのケースで見ていきます。

Aさんの叔父である被相続人には、相続人となる配偶者がいません。

さらに、相続の優先順位が1位となる、子や孫もいませんでした。

そうなると、2番目は、被相続人の父・母ですが、すでに他界しています。

3番目に回ってくるのは、被相続人の兄(Aさんの父)です。

しかし、この兄も他界していたため、姪のAさんが相続人となりました。

疎遠な叔父は、プラスの遺産はほとんどなし。

Aさんは、叔父の死も借金の存在も全く知りませんでした。

「相続は、(プラスの)遺産だけでなく、借金や未払いの医療費など『マイナス遺産』も相続の対象になる」ということです。

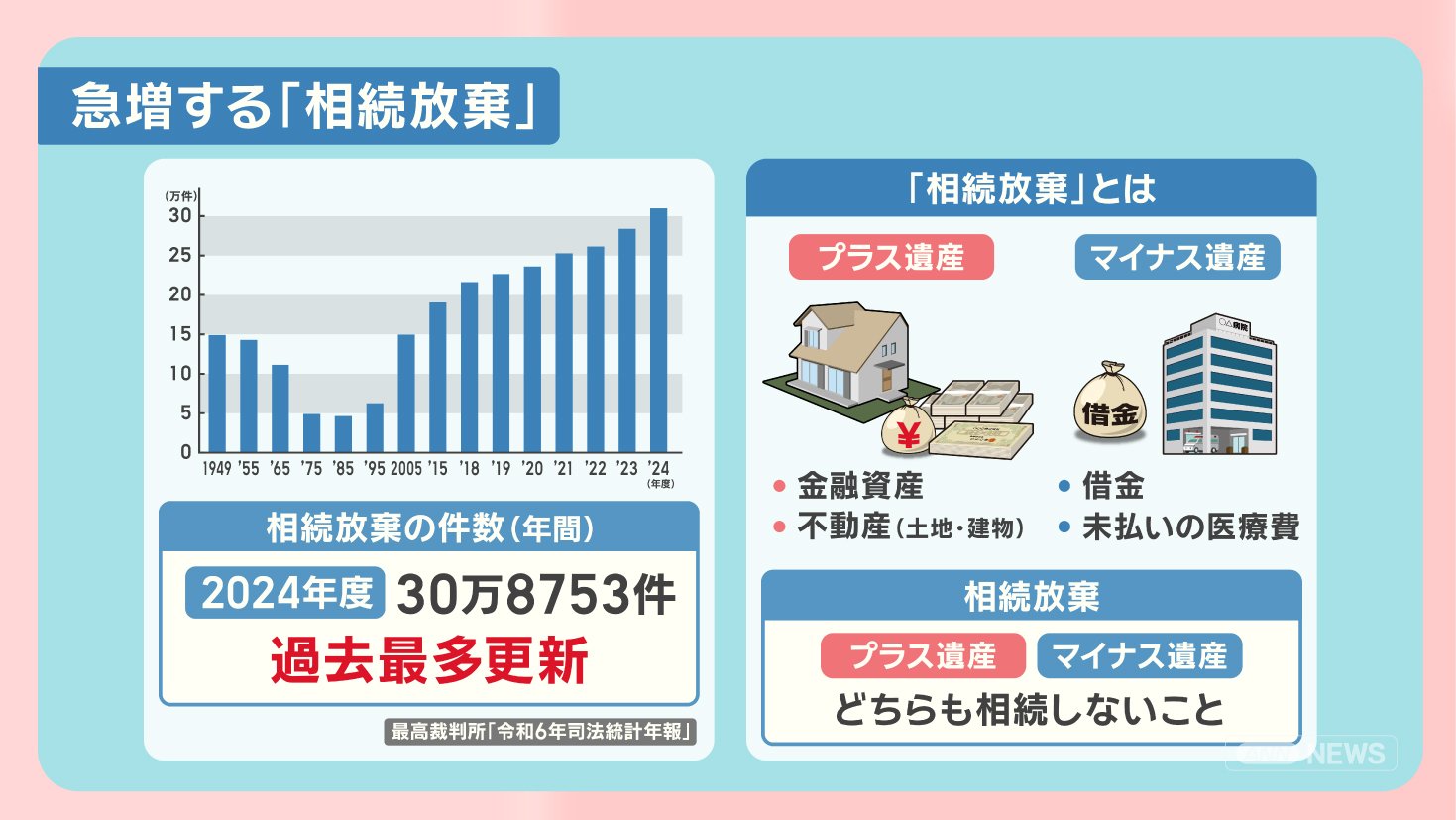

このマイナス遺産に関連して、近年、『相続放棄』の件数が増えています。

2024年度は、30万8753件と過去最多を更新しています。

この『相続放棄』は、『金融資産』や土地・建物といった『不動産』のような『プラス遺産』、『借金』『未払いの医療費』といった『マイナス遺産』、このどちらも相続しないことです。

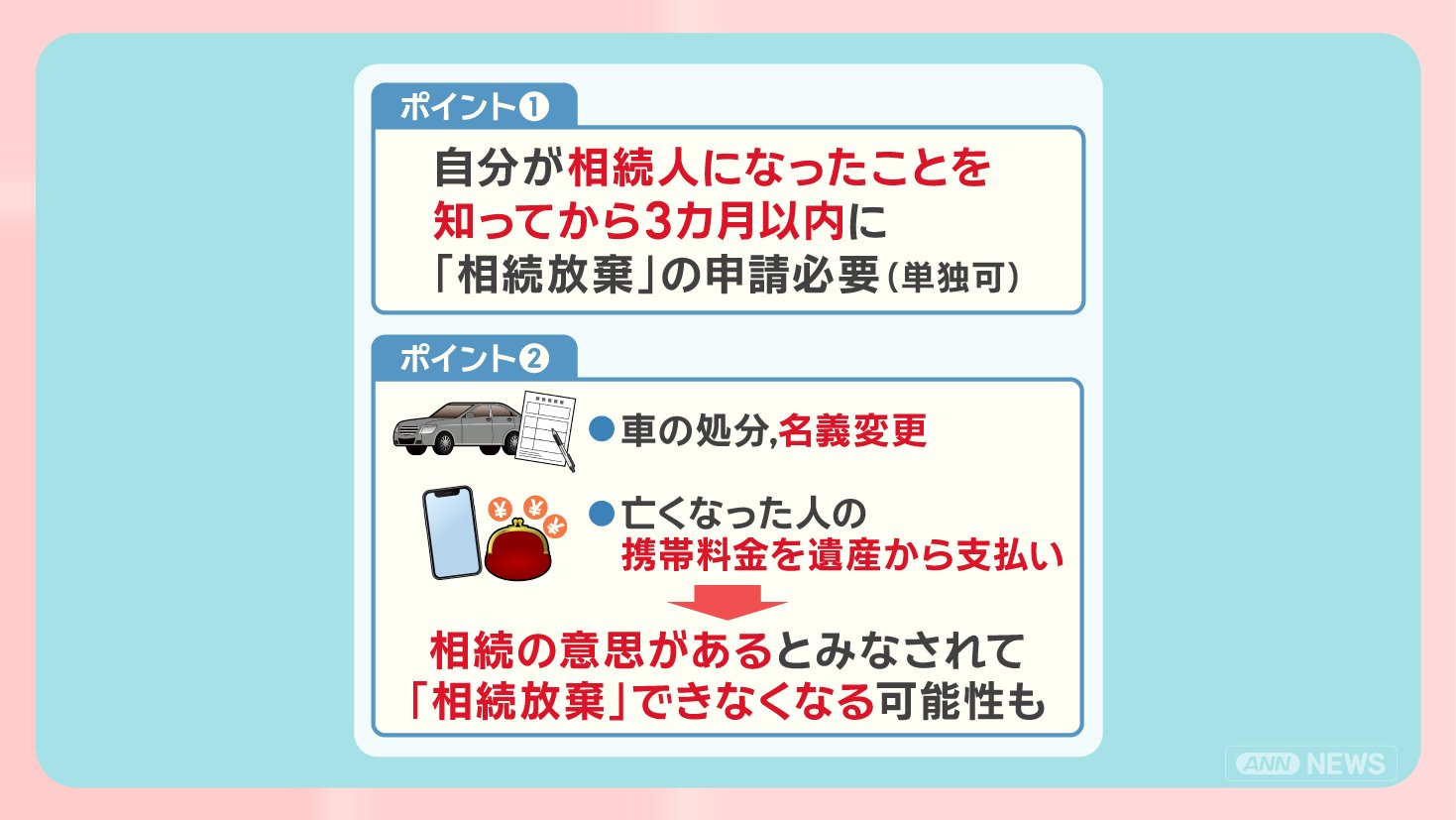

『相続放棄』で注意するポイントです。

1つ目は、自分が相続人になったことを知ってから、3カ月以内に、『相続放棄』の申請が必要です。

相続人が複数いた場合でも、単独(個人)で申請することができます。

2つ目は、

1、車の処分・名義変更、

2、亡くなった人の携帯料金を遺産から支払う、

このような行為をしてしまうと、相続の意思があるとみなされて、『相続放棄』ができなくなる可能性があります。

■熟年再婚で相続トラブル 義理親子で争いも

そして、こんなケースも。

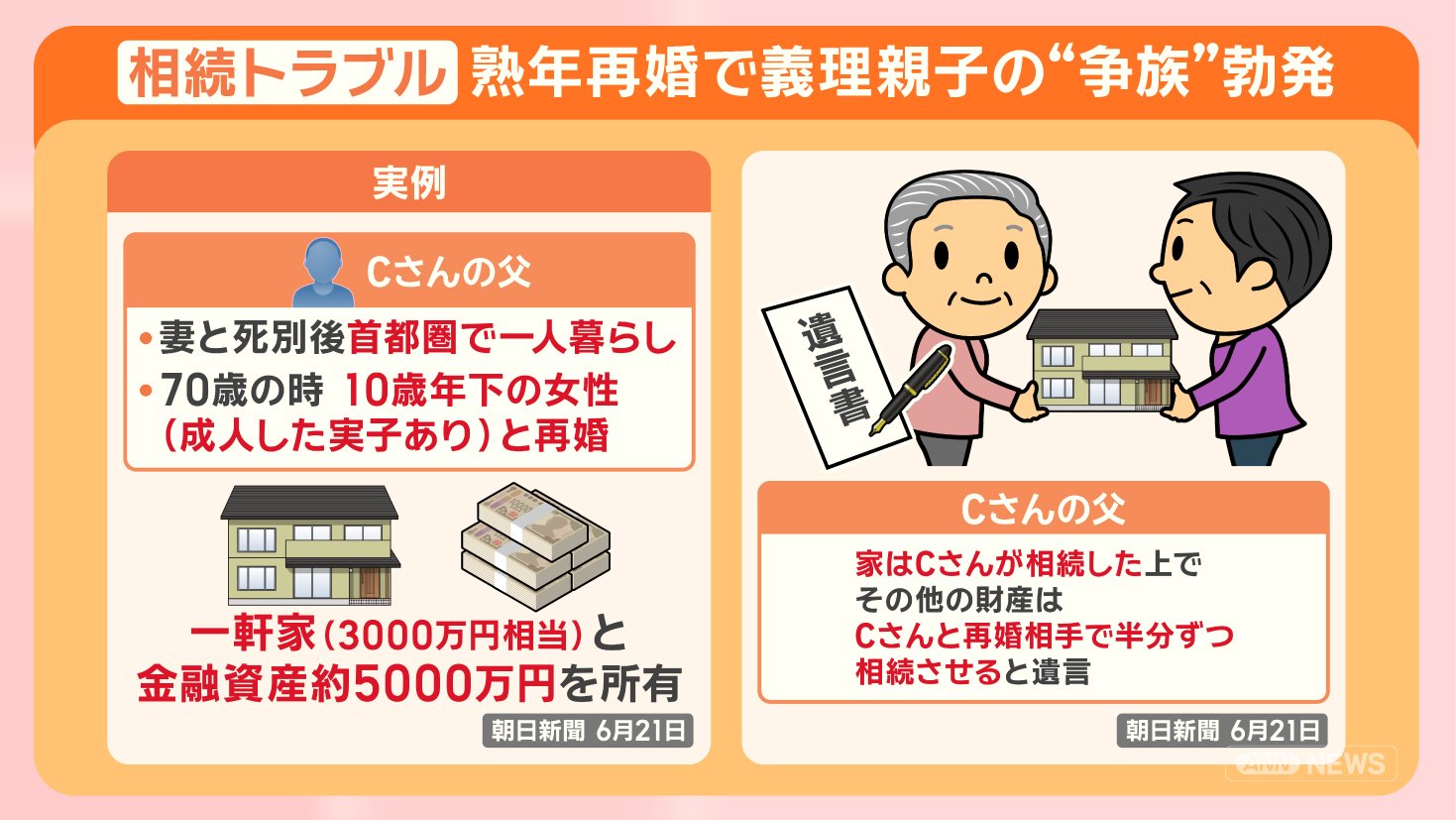

Cさんの父は、妻と死別後、首都圏で一人暮らし。

70歳の時に、10歳年下の女性(成人した実子あり)と再婚します。

父には3000万円相当の一軒家と、金融資産約5000万円がありました。

Cさんの父は、生前、家はCさんが相続した上で、その他の財産は、Cさんと再婚相手で半分ずつ相続させると遺言を残します。

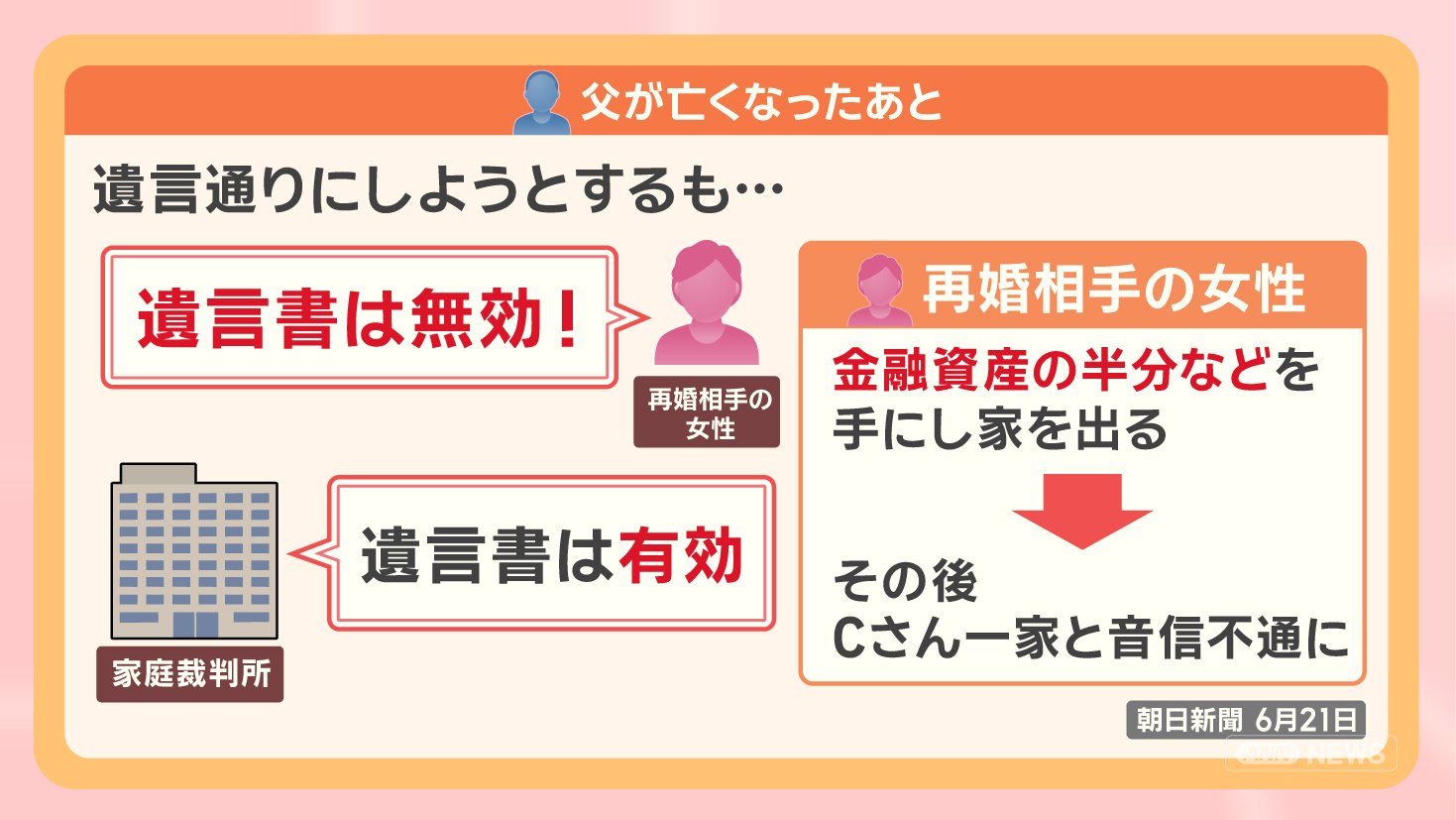

Cさんの父が亡くなったあと、Cさんは、遺言通りにしようとしましたが、再婚相手の女性が、「遺言書は無効」と主張。

しかし、裁判所は「遺言書は有効」と認めました。

再婚相手の女性は、金融資産の半分などを手にして家を出ました。

その後、Cさん一家と音信不通になりました。

■介護めぐる『きょうだいトラブル』相続割合どうなる?

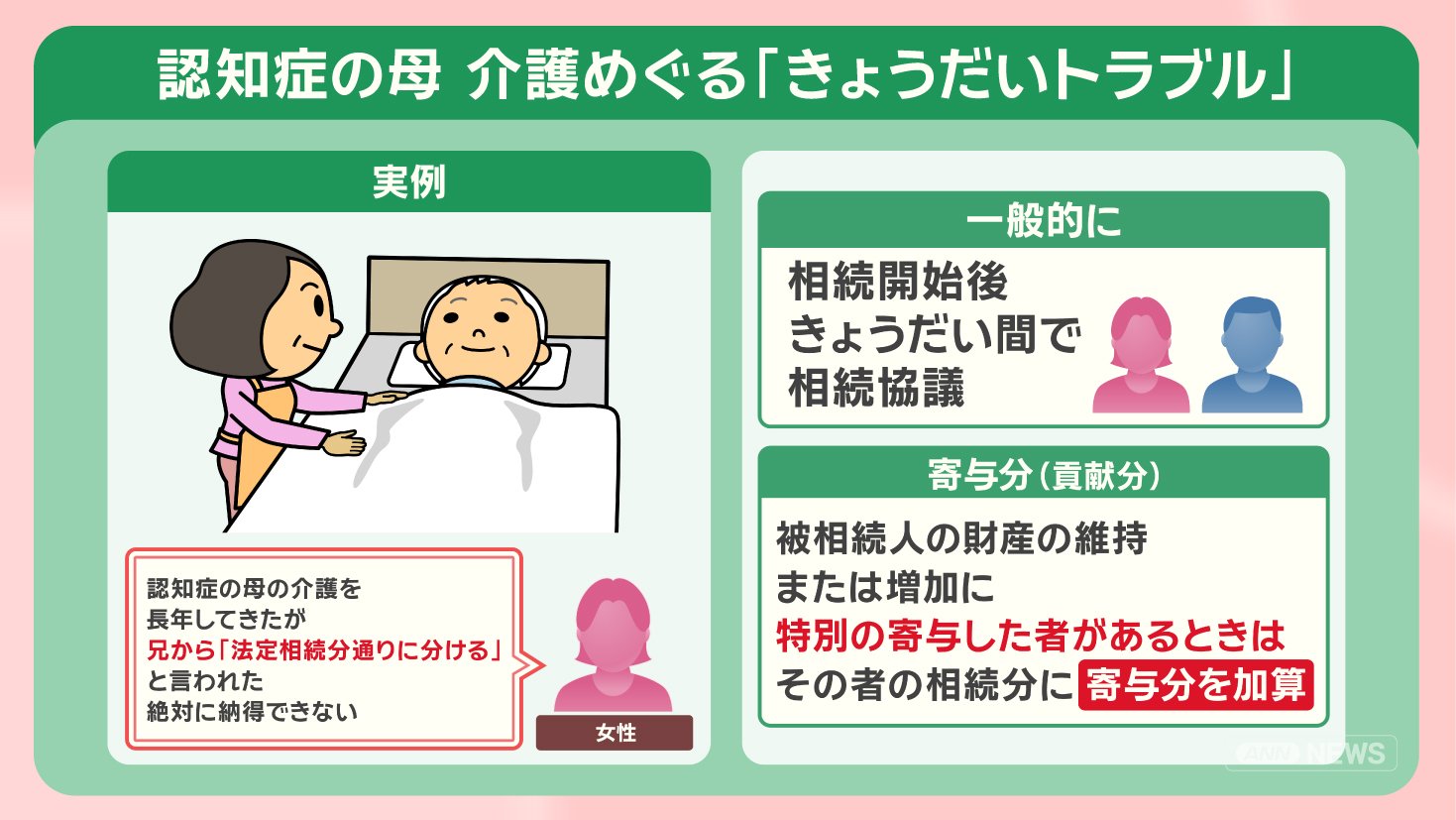

そして、『きょうだいトラブル』のケースです。

「日常生活もままならない、認知症の母の介護を長年してきたが、兄から『遺産は法定相続分通りに分ける』と言われた。絶対に納得できない」と主張します。

一般的に、相続開始後、きょうだい間で相続を協議しますが、寄与分(貢献分)という制度があり、

『被相続人の財産の維持または増加に、特別の寄与した者があるときは、その者の相続分に寄与分を加算』される場合があります。

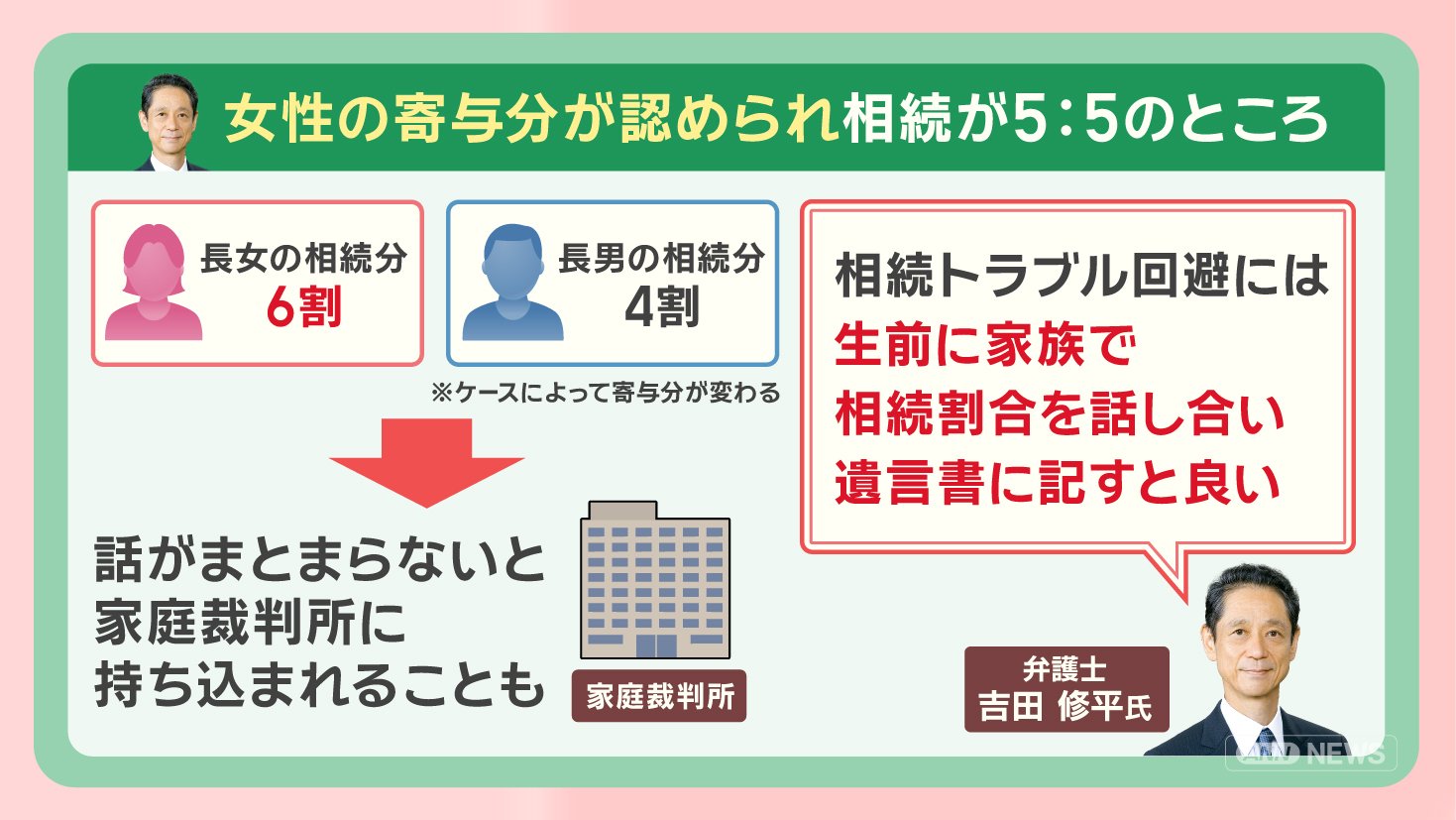

吉田弁護士が担当したケースでは、女性の寄与分が認められ、それぞれ相続が5:5となるところ、長女の相続分は6割、長男の相続分は4割となりました。

なお、ケースによって、寄与分は変わってきます。

話がまとまらないと、家庭裁判所に持ち込まれることもあります。

「相続トラブル回避には、生前に家族で相続割合を話し合い、遺言書に記すと良い」ということです。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月3日放送分より)