今から約2年前、ネットを中心に「食用コオロギ」が話題になったことを覚えているだろうか。食糧危機対策として昆虫食が脚光を浴び、とくにコオロギは豊富なタンパク質と栄養価の高さ、生産過程での環境への優しさから注目されていた。しかし日本では、食用コオロギを研究・販売する企業「グリラス」が、炎上騒ぎをきっかけに廃業。代表だった渡邉崇人氏は現在、徳島大学で研究を続けている。

一方で、新たな食のジャンルとして、関連機器を含めた市場規模が20億円とも言われる「培養肉」が注目されている。2033年には100億円市場になると言われているが、実際に食卓に並ぶまでは、まだ壁があるという。『ABEMA Prime』では、研究・開発者に“食糧危機”の現状と“新たな食材”の今について聞いた。

■「食用コオロギ」炎上騒ぎはなぜ起きた?事業撤退の理由

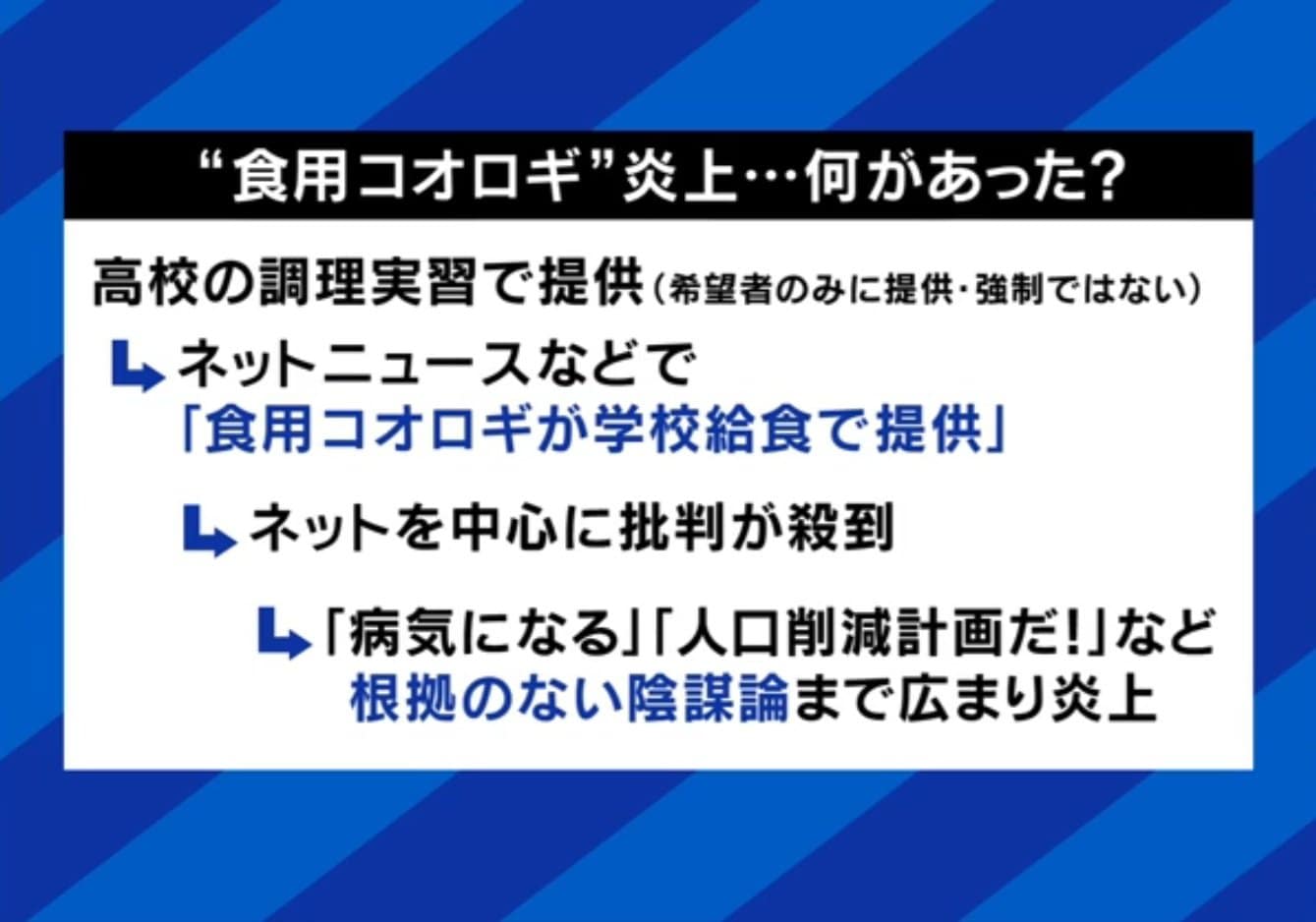

グリラスの“食用コオロギ”をめぐる炎上は、高校の調理実習で提供(希望者のみに提供・強制ではない)したことから、ネットニュースなどで「食用コオロギが学校給食で提供」との報道に。ネットを中心に批判が殺到し、「病気になる」「人口削減計画だ!」など陰謀論まで広まり炎上した。

渡邉氏は「炎上していること自体が、企業との付き合いでネガティブに働く。『学校での提供』がニュースバリューを持って、各所で取り上げられて、多くの人の目に触れたことから炎上が始まった」と振り返る。

廃業のきっかけとなったのは、「人間向け」から「動物向け」への転換だ。「動物向けであれば、安く作らないといけない。大きなファームを作ったり、研究開発用に補助金を取ろうとしたりしたが、当面厳しいとなった。そこで研究開発のフェーズに戻り、もう一度チャレンジすることにした」。

渡邉氏は大学で、動物向けの「高付加価値コオロギ」の開発に取り組んでいる。食べるだけで鳥インフルエンザ等のさまざまな病気を予防するワクチンの役割を持ち、コオロギの品種改良によって、育ったコオロギを食べると病気の予防になるという。

昆虫食には「早すぎたのでは」といった指摘もあるが、「研究には時間がかかり、むしろ世界的に見えれば遅い」と語る。「強がりに聞こえるかもしれないが、可能性が閉ざされているわけではない。これからまた研究開発をライフワークとして続ける」。

食文化については、「新しいものを食べる時は、誰かからリコメンドされることが多い」として、「僕は白子が好きだが、子どもの時は見た目もグロいし、絶対に食べない。信頼できる人から『だまされたと思って』と用意されるイベントが大事で、そうしてくれる人を徐々に増やす必要がある」と話す。

■味はバッチリ!鶏の「培養肉」まだコストに課題 焼き鳥1本で「20〜30万円」

昆虫食と同様に、次世代の食材として期待されているのが「培養肉」だ。作り方としては、動物から細胞を採取し、培養液で細胞を増やす(1週間)、そして増やした細胞を集めて組織を作る(2〜3週間)。すべて合わせて約1カ月で完成するという。

しかし、培養肉が広まる上では課題もある。1点目が「生産コストが高い」で、培養液が高額なため、1グラム作るのに約1万円かかる。2点目の「法規制の壁」は、厚労省(安全基準)・消費者庁(販売)の2つの許可が必要で、日本で許可された事例はない。そして3点目が「社会的に受け入れられるか」だ。

培養肉を開発・製造するベンチャー企業「ダイバースファーム」CEOの大野次郎氏は、「培養肉は認可されていないため、まだ一般に発売できない。培養肉は、家畜動物の細胞を増やすが、安全面に問題はないと考えている。日本は、細胞を使って体に戻す“再生医療”が、世界一進んでいる」と語る。

開催中の大阪・関西万博では、iPS細胞による人工心臓が展示されている。「ヒトの細胞で作った人工組織を、心臓に貼り付けても安全であると、すでに認められている。うちはニワトリの細胞で、もも肉を作っているが、それが害になるとは、あまり考えにくい」。

一方で、課題もある。「焼き鳥1本1グラムの肉に、現状では数万円かかる。15年前は3000万円かかっていたため、100分の1以下にはなったが、もっと量を増やしてコストを下げる必要がある。今だと、ねぎま1本で20〜30万円する」。

培養肉の開発にあたっては、「遺伝子組み換え食品の失敗を謙虚に学びたい」という。「ちゃんと『こうやって作る』『こういうものだ』と情報を出して、知ってもらう。少しずつ食べてもらい、少しずつ段階を踏んで、『培養肉はおいしい』と知ってもらえればいい」。 (『ABEMA Prime』より)