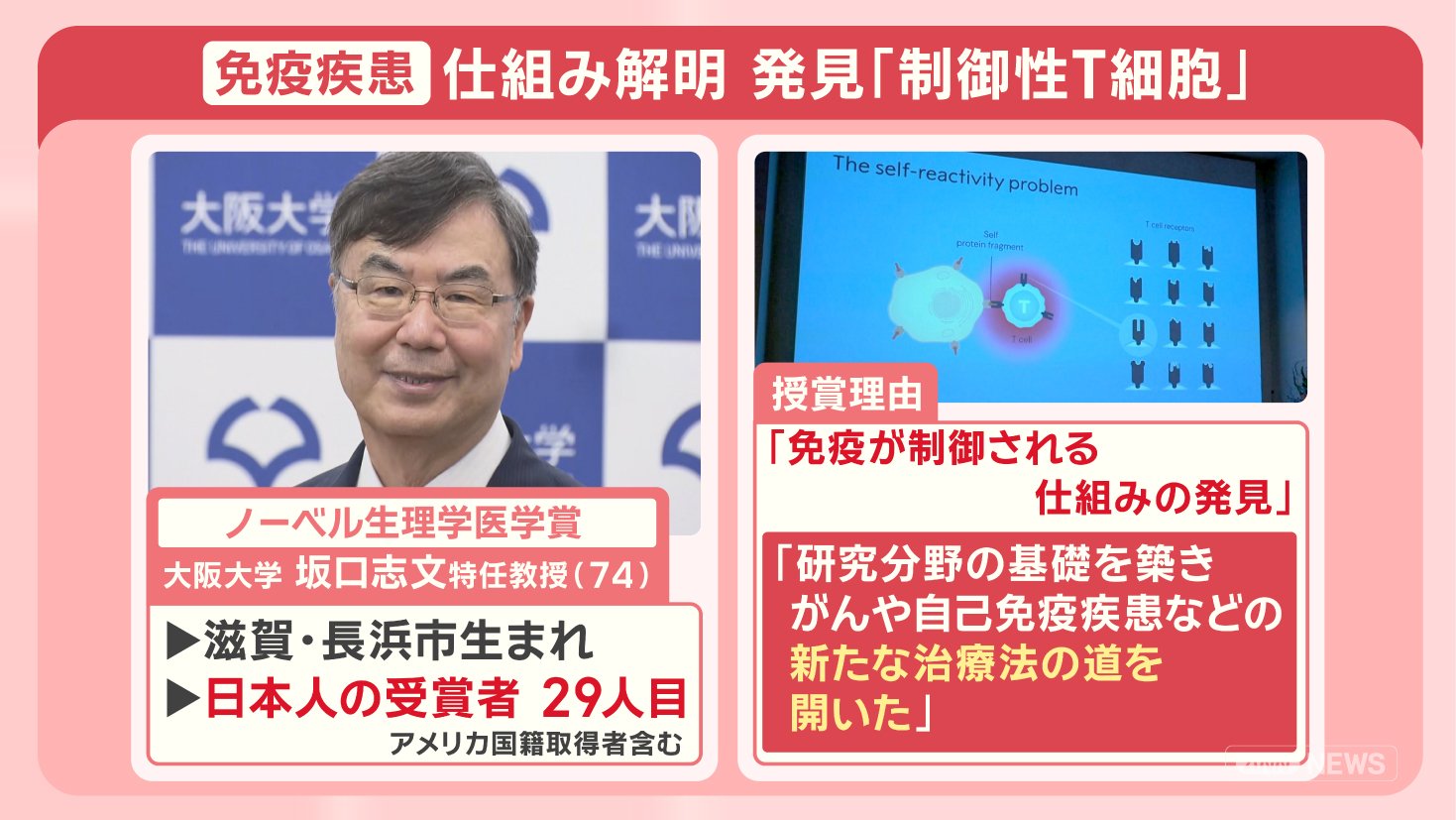

ノーベル生理学・医学賞の受賞者に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。

坂口さんは、どのような人物なのでしょうか?

免疫を抑える仕組みの謎を解明し、ガンなどの新たな治療法の開発に道を開いた功績についても見ていきます。

■坂口さん発見『制御性T細胞』免疫暴走の“ブレーキ役”

ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった、坂口志文さん(74歳)は、滋賀県長浜市生まれです。

日本人のノーベル賞受賞は、アメリカ国籍を取得した方を含めて29人目です。

「研究分野の基礎を築き、がんや自己免疫疾患などの新たな治療法の道を開いた」と評価されました。

日本でノーベル生理学・医学賞を最初に受賞したのは、1987年、抗体の原理を解明した功績が評価された、利根川進さんです。

その後は、2012年に、iPS細胞の作成に成功した、山中伸弥さんが受賞するまで、25年間、日本人の受賞はありませんでした。

2015年には、寄生虫感染症治療法の開発で、大村智さん、2016年には、オートファジーの仕組みを解明した、大隅良典さんと続き、2018年には、本庶佑さんが、免疫を抑制する働きを持つ『PD-1』を発見し、がんの治療法につなげた功績で受賞しました。

今回の坂口さんの受賞は、7年ぶり、日本人6人目の快挙となります。

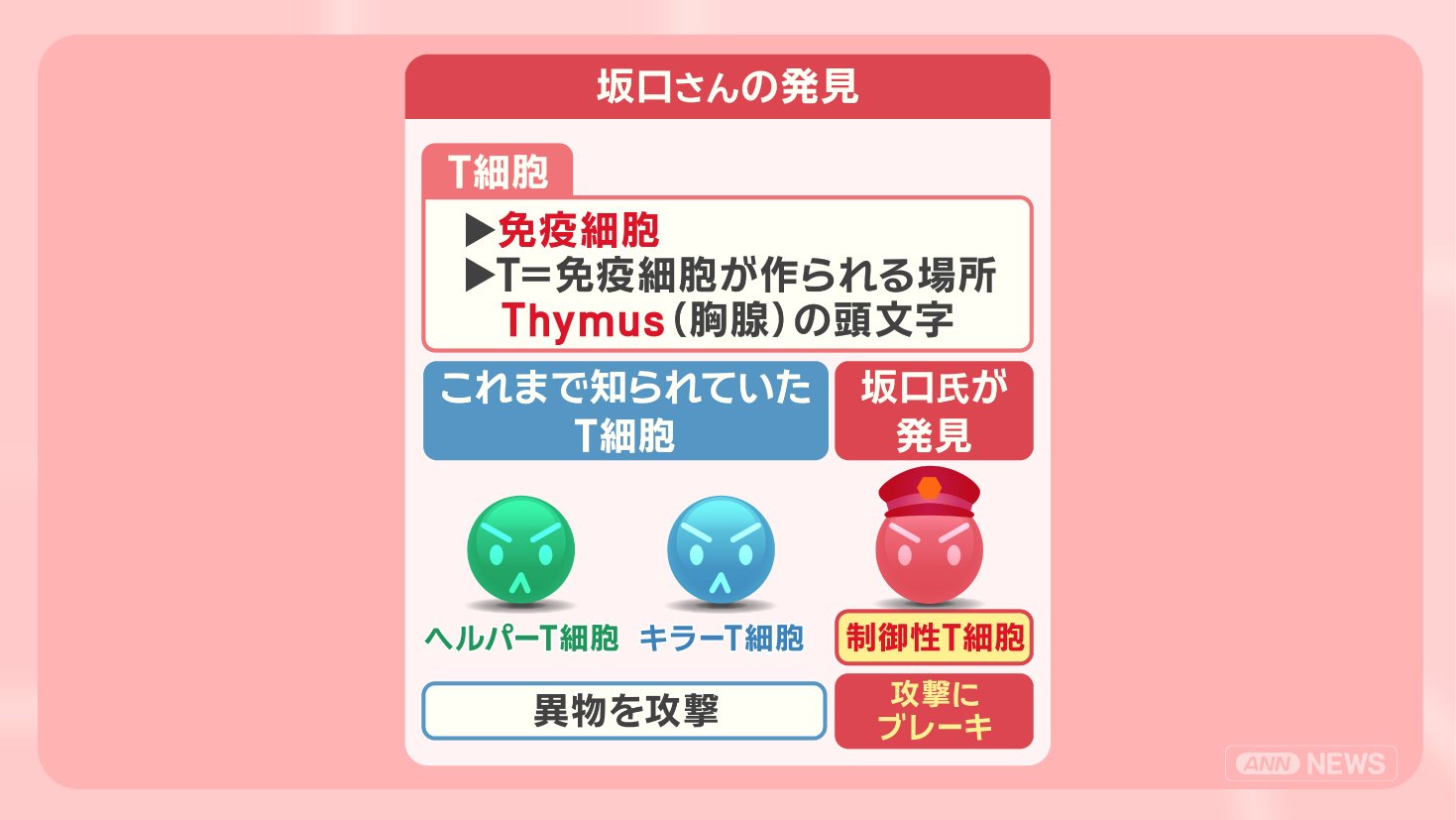

坂口さんが発見したのは、『制御性T細胞』と呼ばれるものです。

『T細胞』の“T”は、免疫細胞が作られる場所、Thymus(タイマス)(※胸腺)の頭文字です。

これまで知られていたT細胞は、体内にウイルスや細菌が侵入すると攻撃する、ヘルパーT細胞とキラーT細胞でした。

坂口さんが発見したのは、この攻撃にブレーキをかける『制御性T細胞』です。

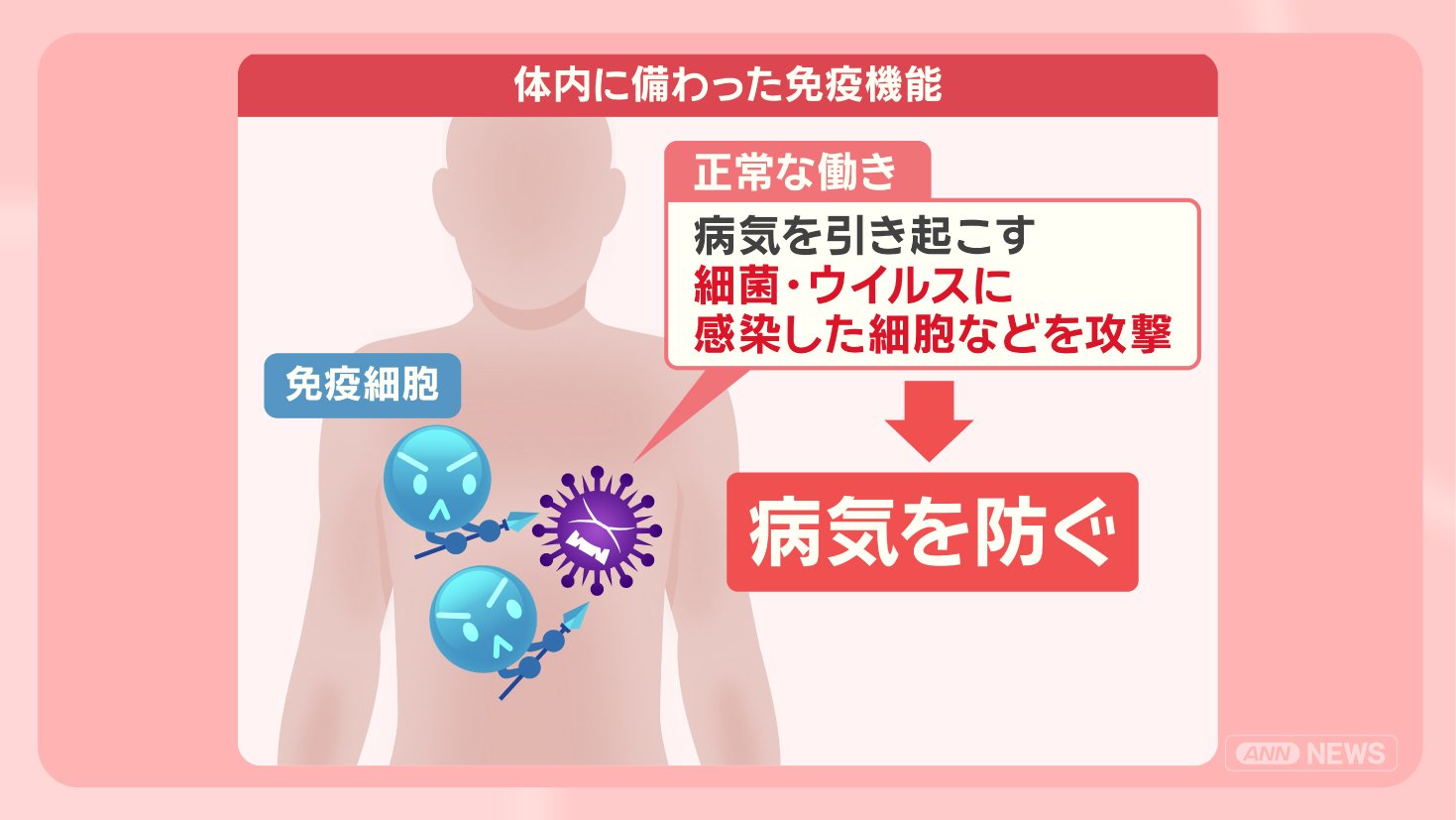

体内に備わった免疫機能の仕組みです。

体内の免疫細胞が正常な働きをしている場合は、病気を引き起こす細菌やウイルスに感染した細胞などを、免疫細胞が攻撃し病気を防ぎます。

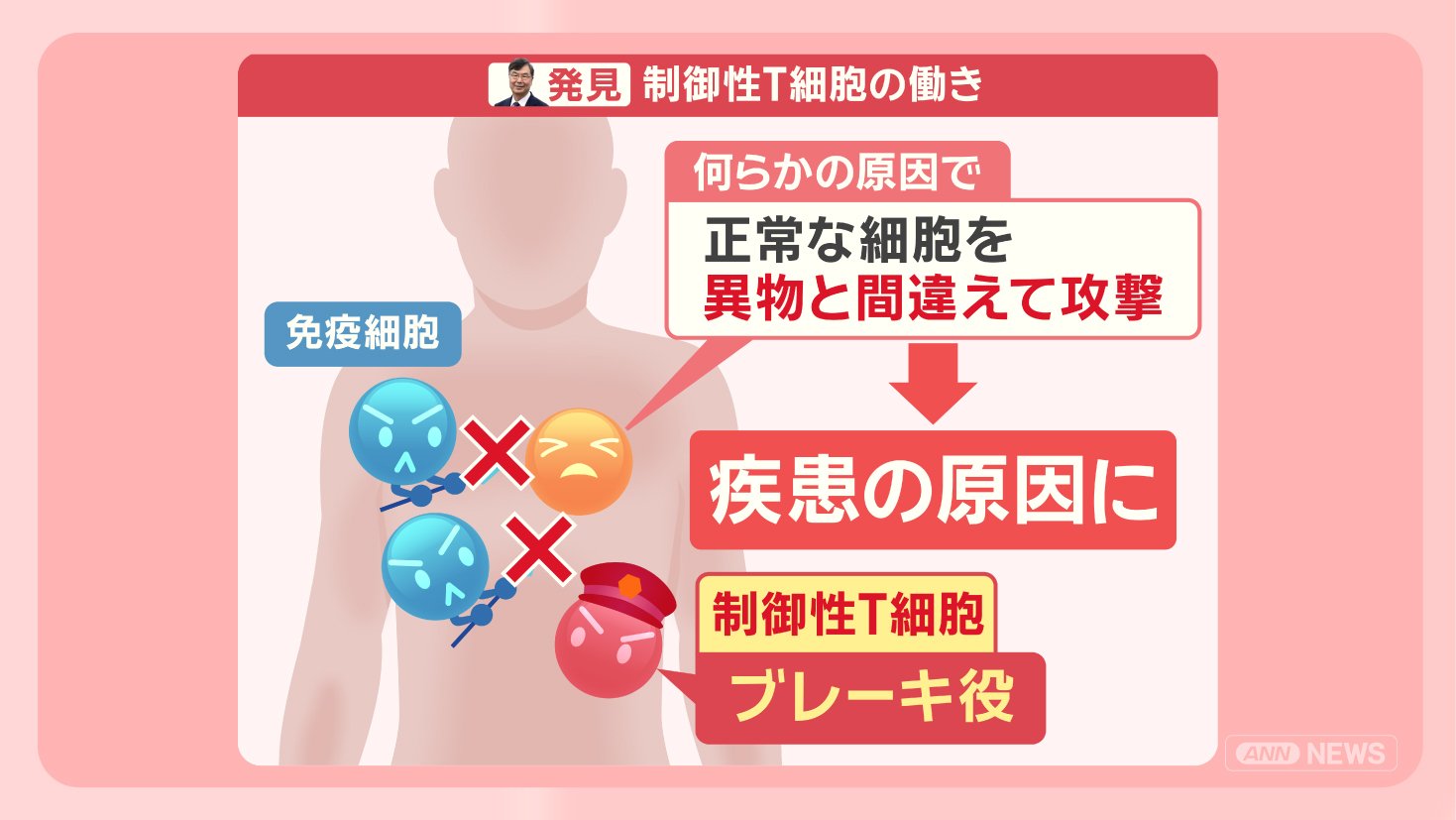

坂口さんが発見した『制御性T細胞』の働きです。

何らかの原因で免疫細胞が正常な細胞を異物と間違えて攻撃すると、疾患を引き起こす原因になりますが、『制御性T細胞』は、正常な細胞まで攻撃しないよう、免疫を調整、制御する“ブレーキ役”を果たします。

■『1型糖尿病』『花粉症』『がん』など治療への活用に期待

制御性T細胞の治療への活用です。

リウマチ、1型糖尿病、花粉症・ぜんそくなどのアレルギー、臓器移植後の拒絶反応などを、制御性T細胞が持つブレーキの働きを強めることで、抑えられる可能性があります。

花粉症についてです。

花粉症は、体の免疫システムが、花粉を異物と認識して、過剰に反応することで引き起こされます。

そこで、花粉のシーズンに『制御性T細胞』を増やす薬を服用すると、翌年の花粉シーズンに、花粉の発症を防ぐ効果が期待できるということです。

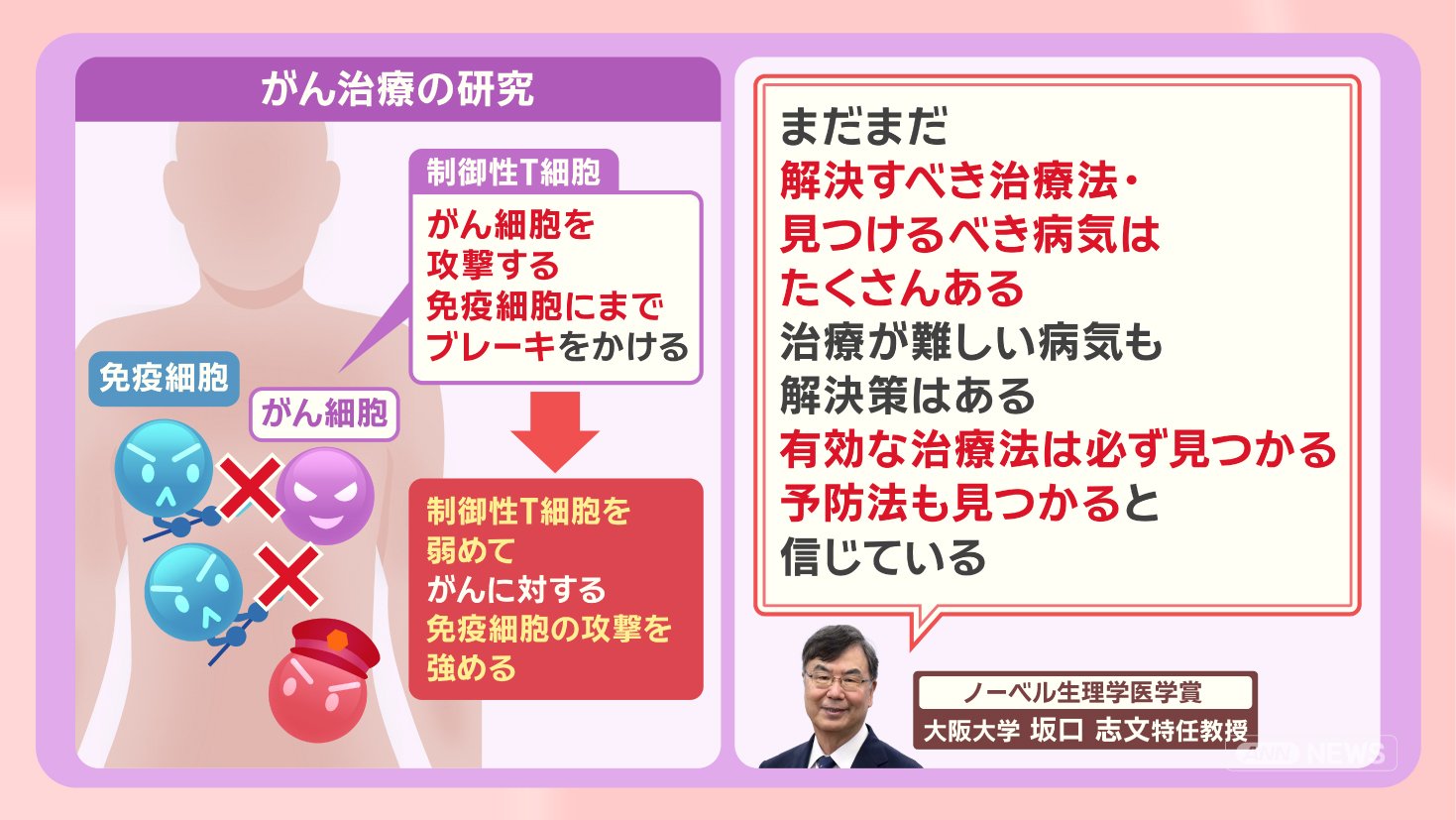

そして、がん治療です。

制御性T細胞が、ガン細胞を攻撃する免疫細胞にまでブレーキをかけてしまい、がんを守る盾のようになることがわかってきました。

そこで、制御性T細胞を弱めて、がんに対する免疫細胞の攻撃を強める研究が進められています。

「まだまだ解決すべき治療法・見つけるべき病気はたくさんある。治療が難しい病気も、解決策はある。有効な治療法は必ず見つかる。予防法も見つかると信じている」

■「免疫は哲学」研究への信念 支えた妻は共同研究者

大阪大学特任教授の坂口志文さんの人物像です。

中学時代は、美術部で絵を描き、コンクールの表彰状を集めることを楽しんでいました。

当時の将来の夢は、絵描きか彫刻家になることでした。

大学進学の際に父親から、「これからは理系の方が有利だ」と言われたことや、母親が医者の家系で医学に親近感があったため、「精神科なら哲学もできる」と、医学部を目指しました。

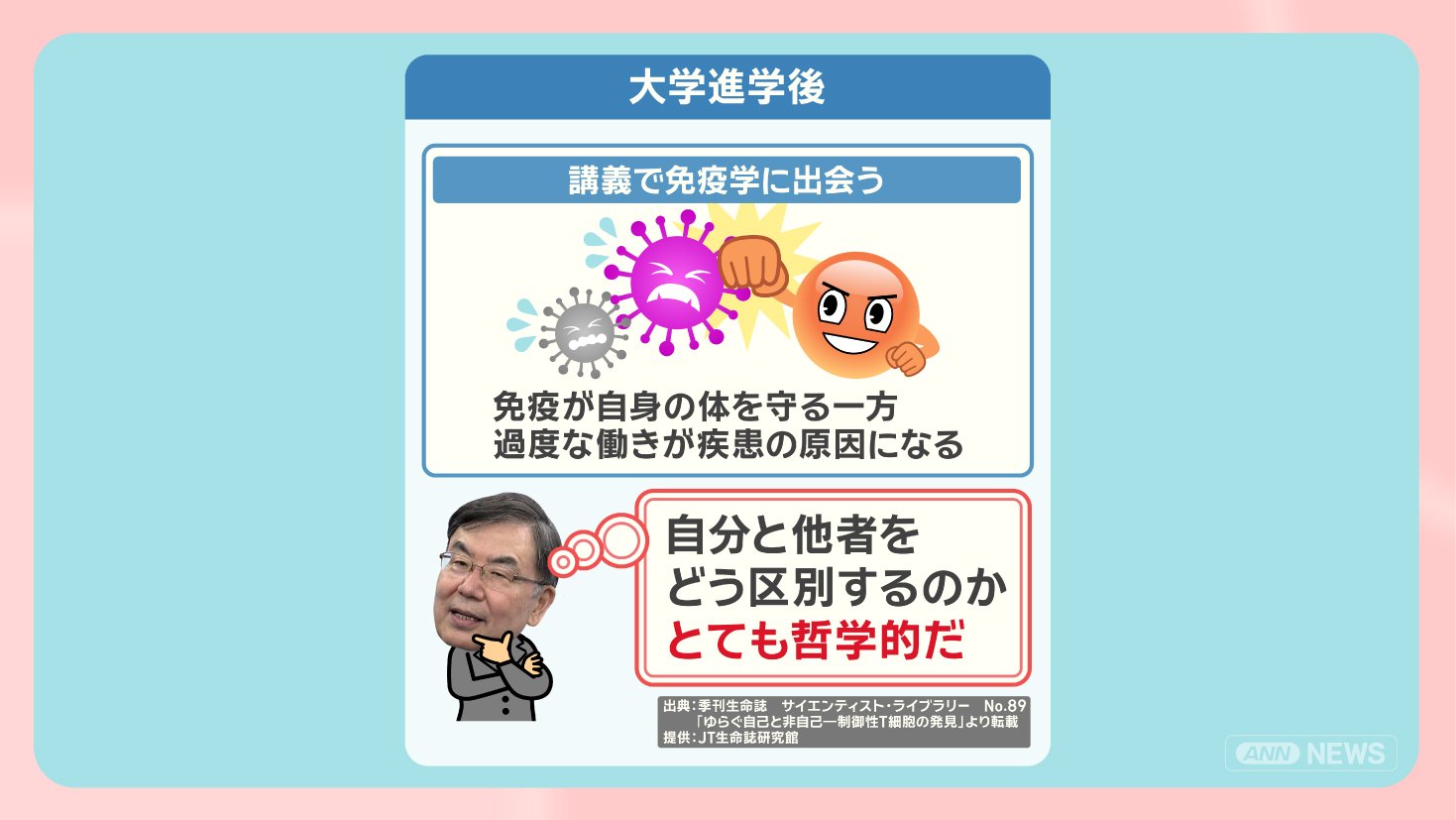

京都大学医学部へ進学後、講義で『免疫学』に出会います。

免疫が自身の体を守る一方、過度な働きが疾患の原因にもなるという働きについて、

「自分と他者をどう区別するのか。とても哲学的だ」と感じて、興味を持ちます。

その後 大学院に進学しましたが、興味があった『免疫学』の研究を深めるために、1年半で中退。

別の研究施設で無給の研究生になりました。

冬の時代が続きました。

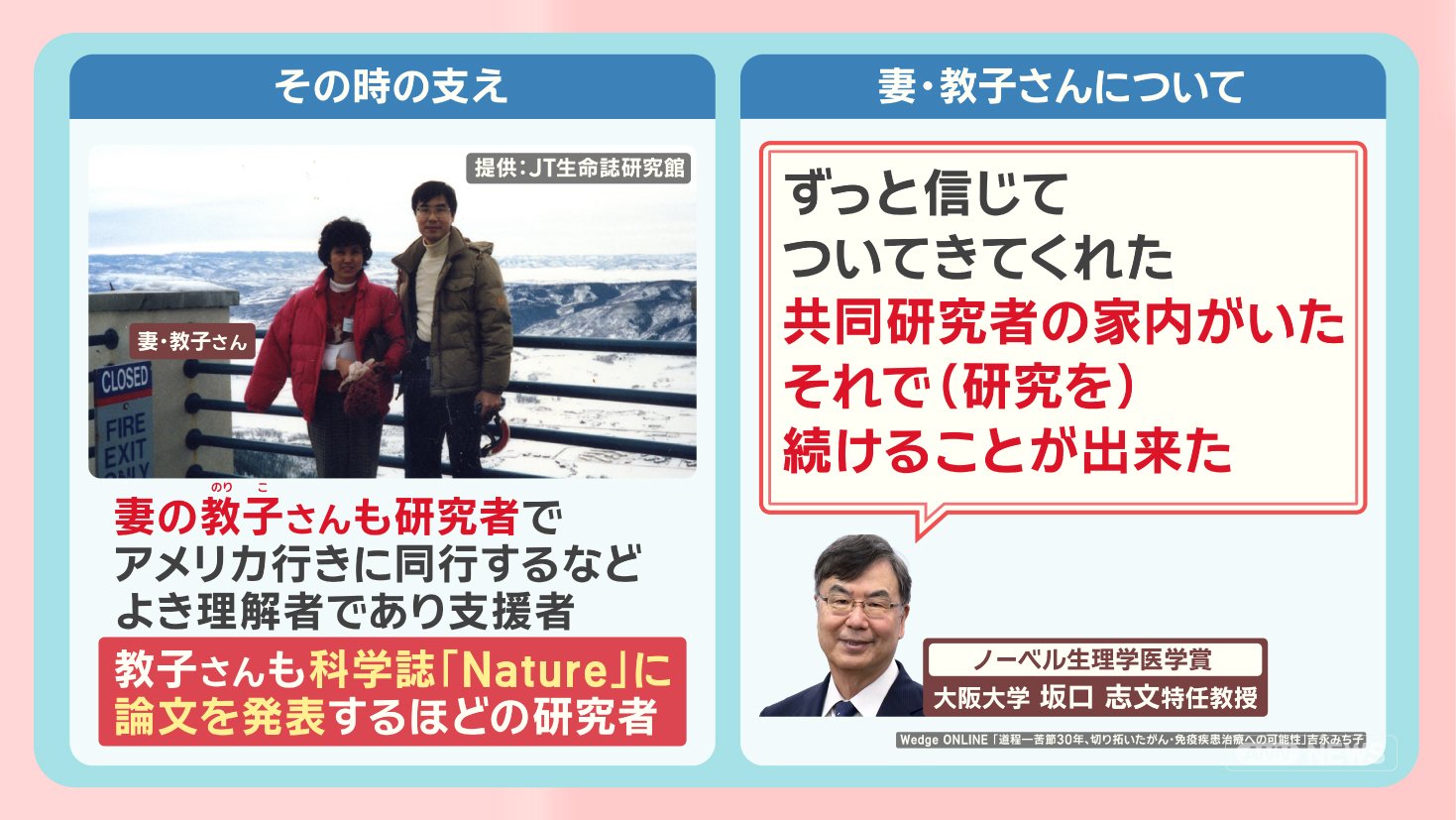

そんな時に、支えとなったのが、妻・教子さんでした。

教子さんも研究者で、アメリカに行く坂口さんに同行するなど、よき理解者であり支援者でした。

教子さん自身も、科学誌『Nature』に論文を発表しています。

「ずっと信じてついてきてくれた、共同研究者の家内がいた。それで(研究を)続けることが出来た」と話しています。

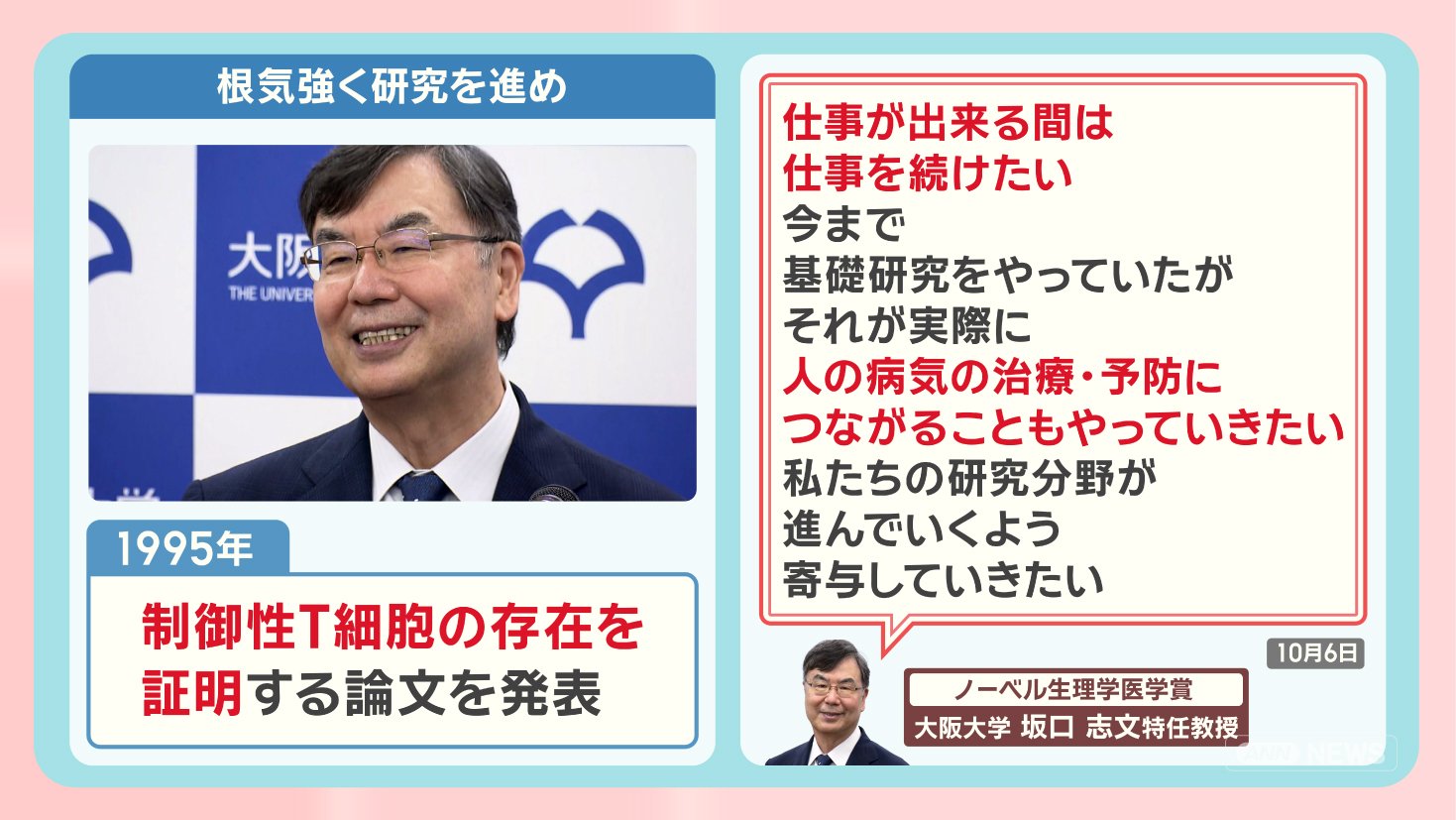

そして、根気強く研究を続け、1995年に『制御性T細胞』の存在を証明する論文を発表しました。

「仕事が出来る間は、仕事を続けたい。今まで基礎研究をやっていたが、それが実際に人の病気の治療・予防につながることもやっていきたい。私たちの研究分野が進んでいくよう寄与していきたい」と話しています。

■坂口さん「基礎的な科学に支援を」停滞する日本の研究費

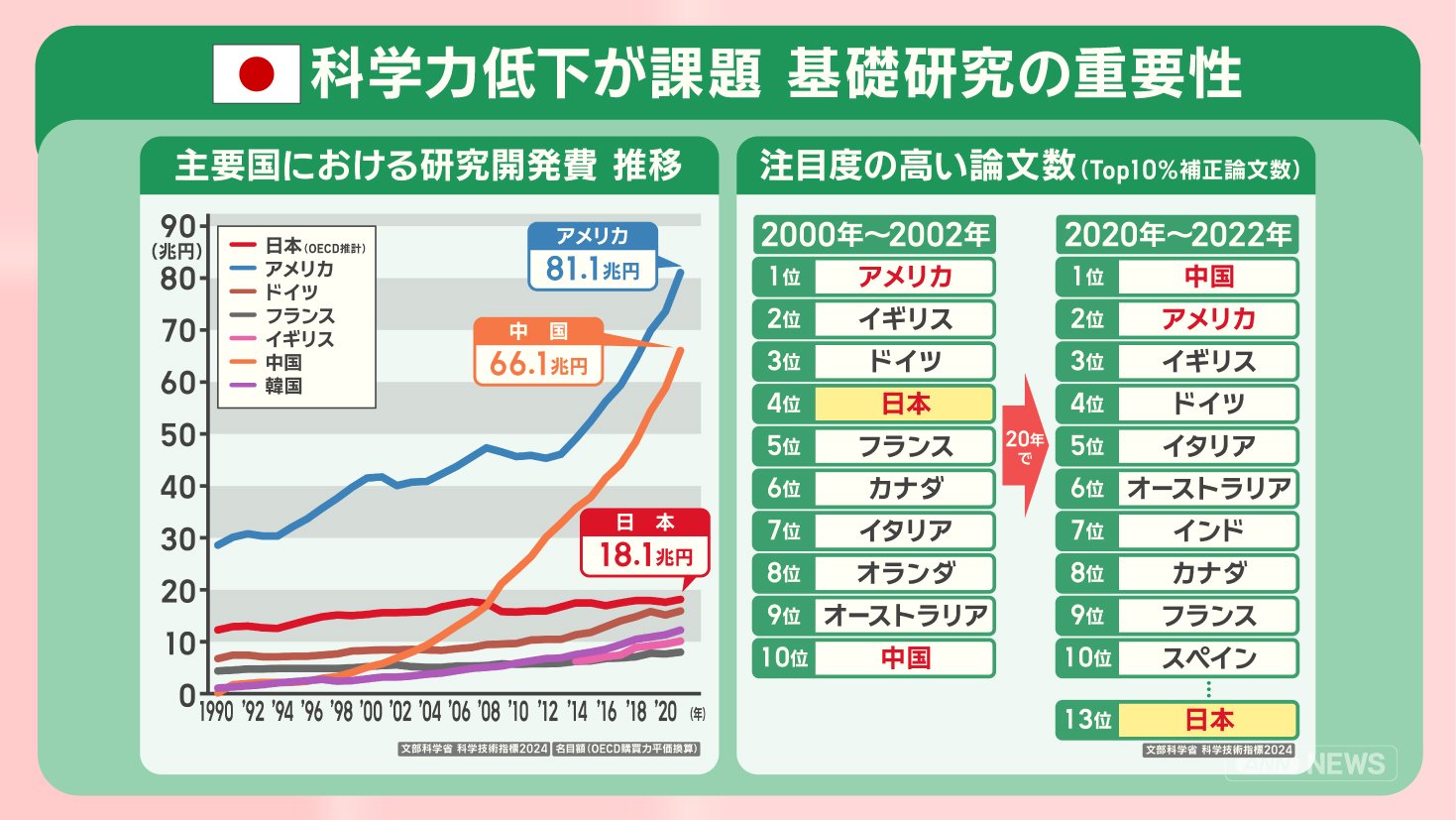

坂口さんもやってきた基礎研究の重要性です。

主要国の研究開発費です。

2021年で、アメリカは81.1兆円、中国は66.1兆円と、右肩上がりに増加しているのに対して、日本は18.1兆円で横ばいです。

注目度の高い論文数です。

2000年〜2002年では、アメリカ1位、日本は4位、中国は10位でした。

これが、20年後の2020年〜2022年では、日本は13位に順位を下げています。

研究費の増額が追い付かず、研究環境が悪化したことで、研究力の低下が起きていると言われています。

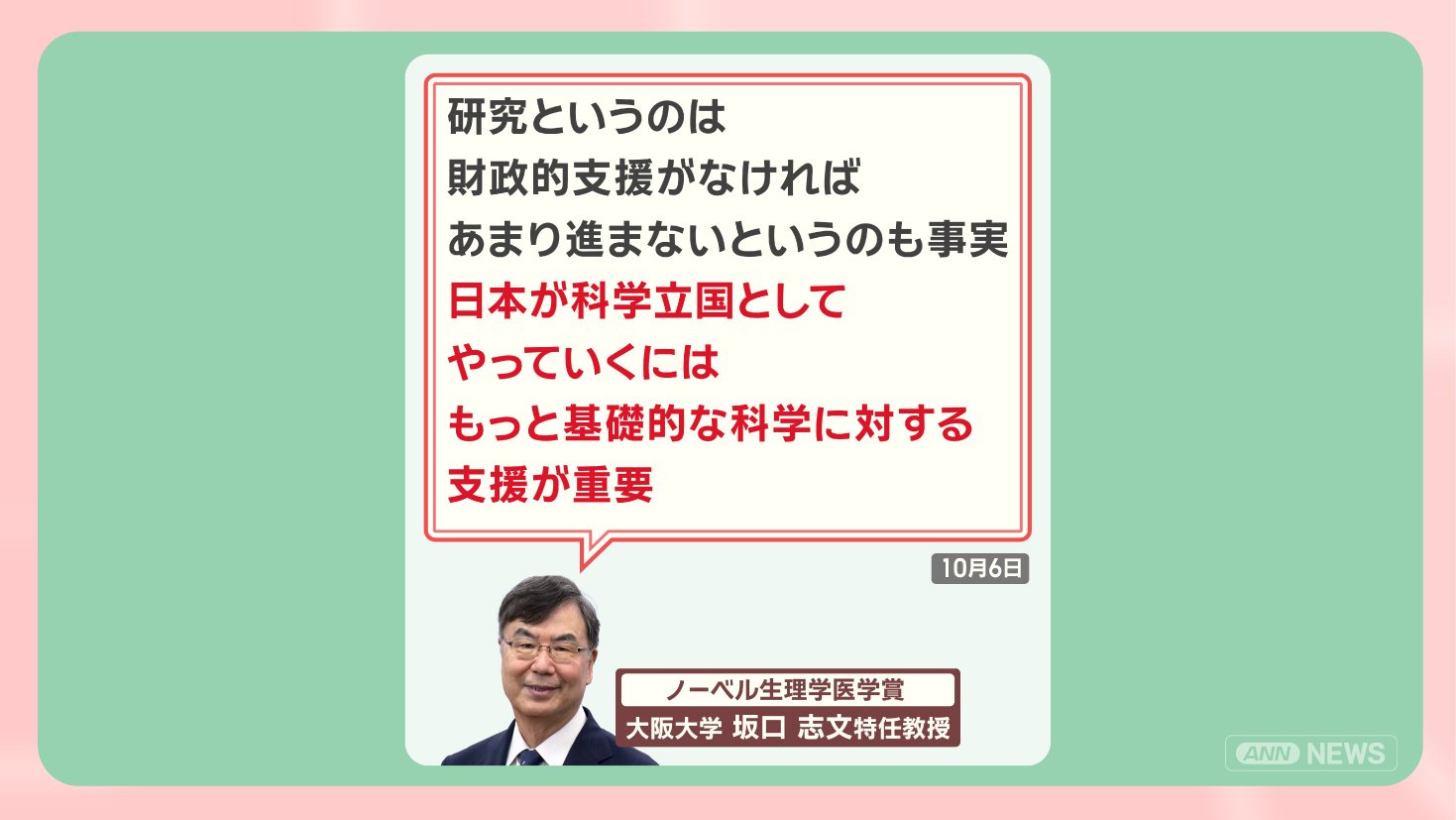

「研究というのは、財政的支援がなければ、あまり進まないというのも事実。日本が科学立国としてやっていくには、もっと基礎的な科学に対する支援が重要」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月7日放送分より)