2

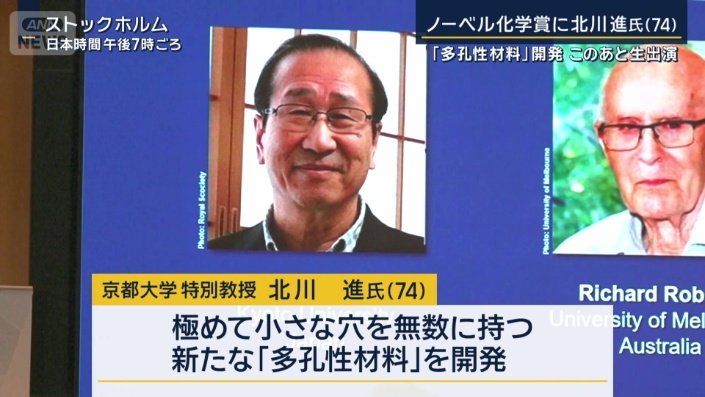

今年のノーベル化学賞に京都大学の北川進さん(74)が選ばれました。

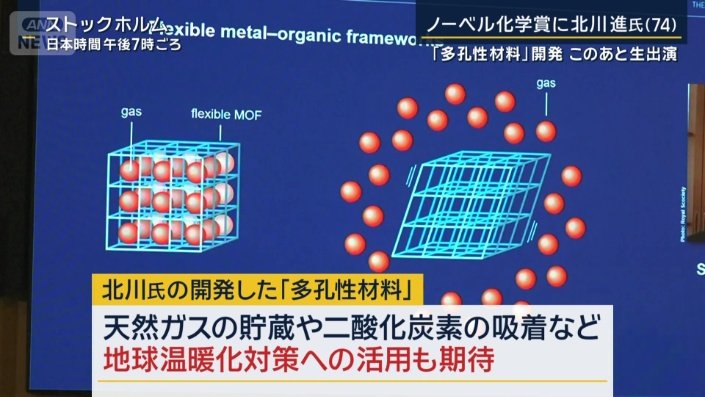

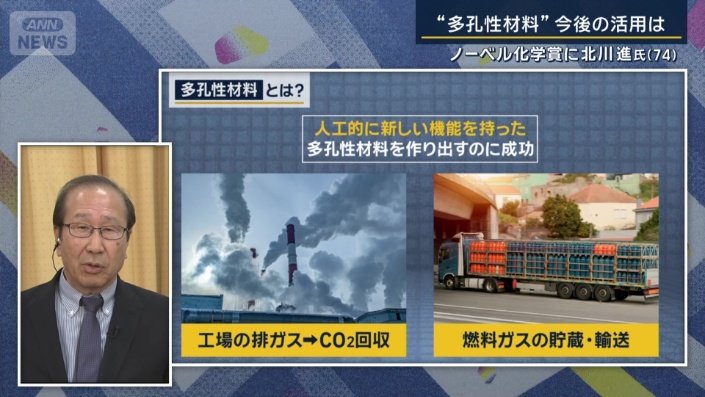

北川さんは、極めて小さな穴を無数に持つ、新たな『多孔性材料』を世界で初めて開発しました。

多孔性材料は、天然ガスの貯蔵や二酸化炭素の吸着など、様々な応用が可能とされ、地球温暖化対策での活用も期待されています。

個人での日本のノーベル賞は、6日の生理学医学賞に続き今年2人目で、過去の受賞者を合わせるとアメリカ国籍を取得した人を含め30人目となります。

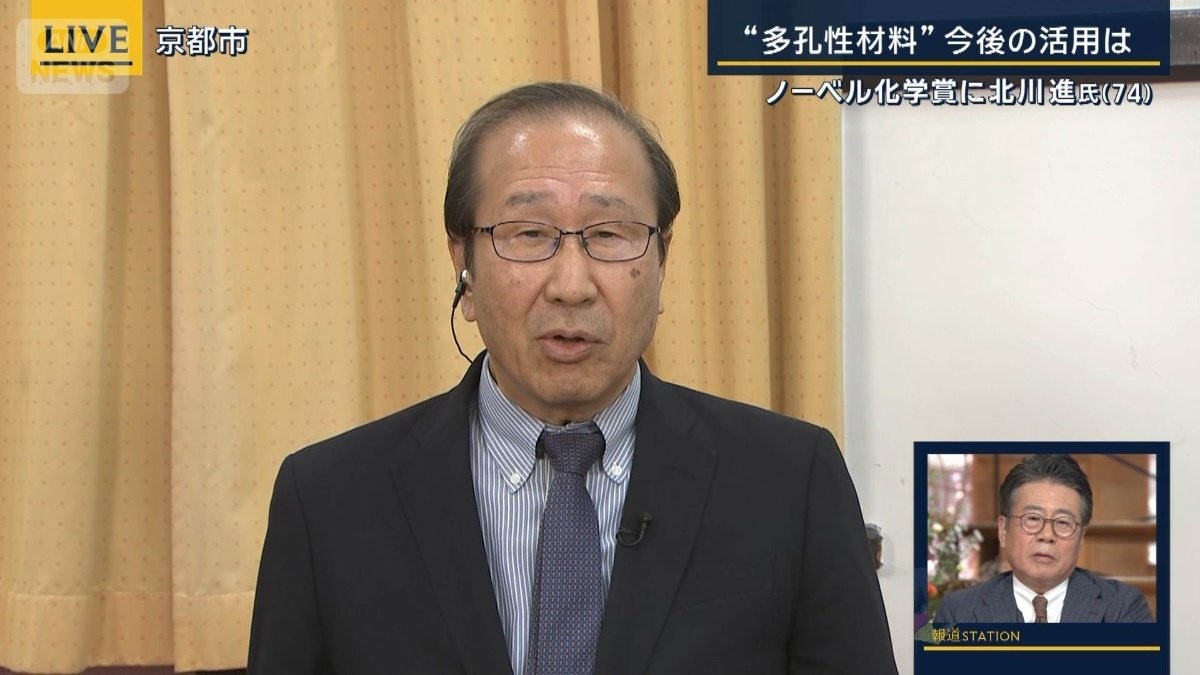

北川さんと中継がつながっています。

(Q.ノーベル賞の受賞、おめでとうございます)

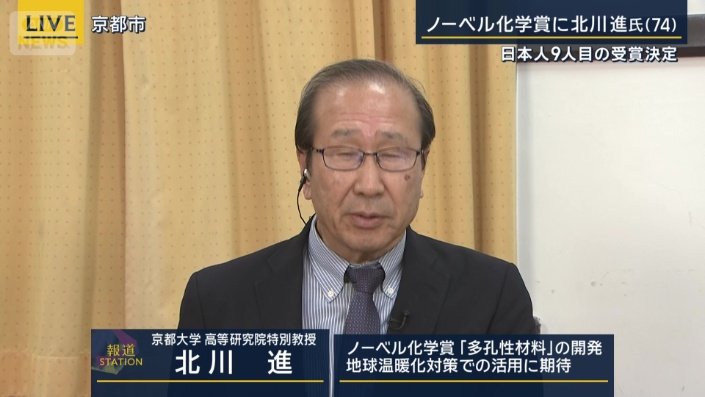

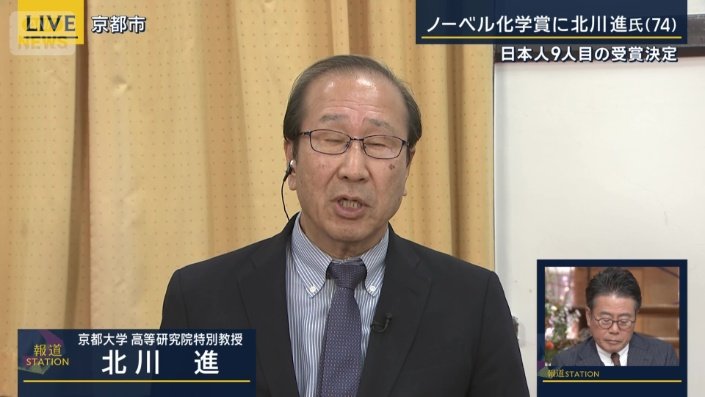

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「ありがとうございます」

「ありがとうございます」

(Q.北川さんの名前は、ノーベル化学賞の候補として、ここ数年ずっと挙げられてきましたが、今回現実のものとなりました。今の気持ちを聞かせてください)

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「今まで一緒に苦労をしてきた仲間たちと、名誉ある賞を一緒にシェアしたいという気持ちになっています」

「今まで一緒に苦労をしてきた仲間たちと、名誉ある賞を一緒にシェアしたいという気持ちになっています」

(Q.1人の賞ではなくて、チームで取ったものということですか)

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「そうですね。アイデアとか色んなところでは当然、私がやっているところもあるんですが、化学・ものづくりというのは1人ではできないので。それがどんな構造をしているのか解析して、どんな機能を持っているかを調べる。それはやっぱりチームでやったということになります」

「そうですね。アイデアとか色んなところでは当然、私がやっているところもあるんですが、化学・ものづくりというのは1人ではできないので。それがどんな構造をしているのか解析して、どんな機能を持っているかを調べる。それはやっぱりチームでやったということになります」

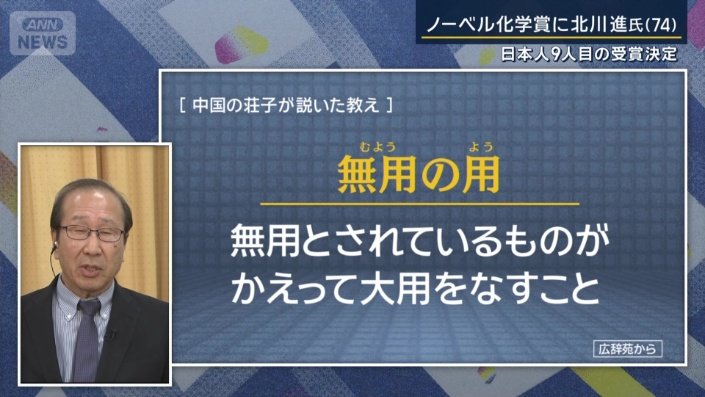

(Q.研究を続けるうえで大事にしている言葉はありますか)

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「それは中国の荘子が言っている『無用の用』ですね。役に立つものはみんな役に立つと分かっているのですが、役に立たないものも実は役に立つんだよという、非常にひねったような話しなんですけども。まさにそれが、私たちがやっていて。誰も気づいていないこととか、今回、空間、穴がある材料ですけども、我々の材料に穴があって役に立つのかということですけども、それが役に立つということを示してきたと。そういう意味で『無用の用』ですね」

「それは中国の荘子が言っている『無用の用』ですね。役に立つものはみんな役に立つと分かっているのですが、役に立たないものも実は役に立つんだよという、非常にひねったような話しなんですけども。まさにそれが、私たちがやっていて。誰も気づいていないこととか、今回、空間、穴がある材料ですけども、我々の材料に穴があって役に立つのかということですけども、それが役に立つということを示してきたと。そういう意味で『無用の用』ですね」

広告

(Q.世界の課題を解消する研究だと思うが、多孔性材料でどんな発展、どんな世界を考えていますか)

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「それは空気だと思っています。我々の周りにある空気は窒素と酸素がメインにありますが、CO2や水もあります。これを考えたら炭素・窒素・酸素・水素というような、体を作っているもの、それから燃料になるような元素が全部入っているんです。世界どこにでも等しく存在します。どんな小さな国でも、資源のない国でもあります。すなわち、これを自由に使うことができれば、我々の身の回りのもの、材料、それから燃料、そういうものを作っていけば、いわゆる資源の取り合いが起きない平和な形になるし、もちろん地球温暖化におけるCO2、これはみんな悪者にしていますが、炭素資源なんですね。これを繰り返し使っていける世界が描けたら、素晴らしいと思いませんか。だから、その基礎科学をしっかりやって、応用できるようにもっともっと発展させていく。そういう世界を私は望んでいます」

「それは空気だと思っています。我々の周りにある空気は窒素と酸素がメインにありますが、CO2や水もあります。これを考えたら炭素・窒素・酸素・水素というような、体を作っているもの、それから燃料になるような元素が全部入っているんです。世界どこにでも等しく存在します。どんな小さな国でも、資源のない国でもあります。すなわち、これを自由に使うことができれば、我々の身の回りのもの、材料、それから燃料、そういうものを作っていけば、いわゆる資源の取り合いが起きない平和な形になるし、もちろん地球温暖化におけるCO2、これはみんな悪者にしていますが、炭素資源なんですね。これを繰り返し使っていける世界が描けたら、素晴らしいと思いませんか。だから、その基礎科学をしっかりやって、応用できるようにもっともっと発展させていく。そういう世界を私は望んでいます」

(Q.そうした基礎科学を地道に研究をしていく過程に苦しみもあったと思うが、6日に生理学医学賞を受賞された大阪大学の坂口志文さんの姿と重なるものがありますが、ご自身ではどう思いますか)

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「新しいことをクリエイティブしていくということは、常識との闘いなんですね。常識というのは学界における常識、それから一般社会における常識との闘いです。こんなものをできるはずがないとか、そんなの嘘だろうという、色んな常識があります。それに対して一つ一つ実証しながら、実はできるんですよと示していく。そういう化学なんですね。地道にやるということは非常に重要だと思います」

「新しいことをクリエイティブしていくということは、常識との闘いなんですね。常識というのは学界における常識、それから一般社会における常識との闘いです。こんなものをできるはずがないとか、そんなの嘘だろうという、色んな常識があります。それに対して一つ一つ実証しながら、実はできるんですよと示していく。そういう化学なんですね。地道にやるということは非常に重要だと思います」

(Q.それが後に続く若い研究者、そして子どもたちに伝えたいことということか)

京都大学 高等研究院特別教授 北川進氏

「そうです。要はですね、面白いことにチャレンジするということが入ってきます。何でも面白いんですけども、できないんだろうとか、それは無理だろうと言われるようなことにチャレンジしていく。それを実現できた時の醍醐味というのはもう最高ですね」

「そうです。要はですね、面白いことにチャレンジするということが入ってきます。何でも面白いんですけども、できないんだろうとか、それは無理だろうと言われるようなことにチャレンジしていく。それを実現できた時の醍醐味というのはもう最高ですね」

広告