山梨県の長崎幸太郎知事が、シャインマスカットの海外戦略をめぐる要望書を小泉進次郎農水大臣に手渡した。

【映像】無許可で生産された海賊版シャインマスカット(複数カット)

「ライセンス料を取ることでニュージーランドでのシャインマスカット生産を認めることを農林水産省が検討している」という報道を受け、山梨県が「輸出ができない現状でライセンスを与えれば、生産者が大打撃を受ける。まずは輸出環境を整備して欲しい」と抗議したのだ。

しかし農水省側にも理由がある。シャインマスカットは10年ほど前から、中国や韓国などの海外へ苗木が輸出され、無断で栽培され、安く流通していた。ライセンス制度には、日本の「正規のシャインマスカット」を海外市場に広げる狙いがあるのだ。

では、非正規の海外流通を防ぎながら、日本の農産物をどのように海外へ広げていけるのか。『ABEMA Prime』では、シャインマスカットの海外輸出とライセンス問題について、生産者らと考えた。

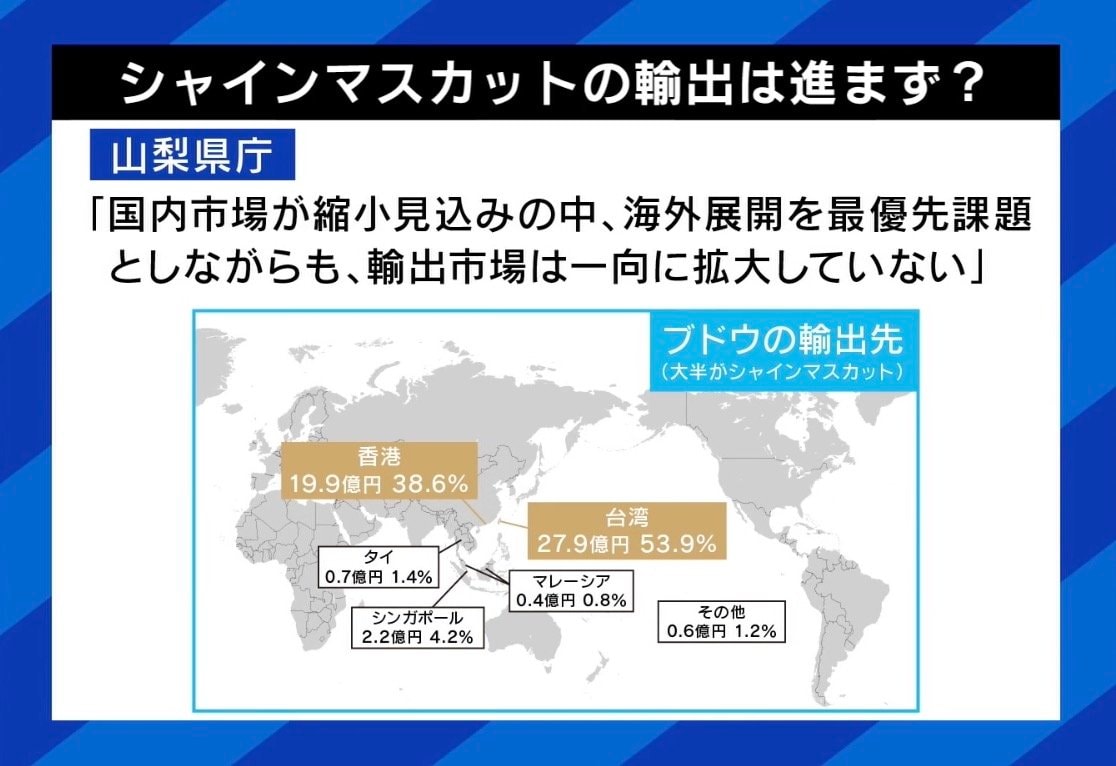

■シャインマスカットの輸出進まず?

シャインマスカットの輸出は進まないのか。山梨県庁は「国内市場が縮小見込みの中、海外展開を最優先課題としながらも、輸出市場は一向に拡大していない」と話す。ブドウの輸出先(大半がシャインマスカット)は、1位が台湾27.9億円(53.9%)、2位が香港19.9億円(38.6%)で、以下シンガポール2.2億円(4.2%)、タイ0.7億円(1.4%)、マレーシア0.4億円(0.8%)と続き、その他は0.6億円(1.2%)だ。

農作物の海外流出や権利に詳しい弁理士の城田晴栄氏によると、「輸出にはさまざまな壁がある。植物には検疫があるが、国によって厳しさは異なり、台湾や香港はゆるめだ。法制度と親日かどうか、果物の贈答文化があるかなどが理由だろう。加えて関税や、輸送しやすい近さであるかも要因になっている」という。

ライセンス制度については、「輸出とは異なり、他国に『作っていいよ』とライセンスを与えて、その国で作る。物理的にできるようになり、ハードルは下がっていくだろう」と推測する。

■農水省への取材では、報道と異なる回答が?

一方で、農水省に取材すると、少し報道と異なる回答が得られた。「ニュージーランドに子会社を持つ日本企業からライセンス生産に関する相談を受けている」「すでに日本が輸出している国へは出荷制限を行い、日本産を保護することを検討」「収穫期がずれる南半球産の市場では、まだ中国・韓国産が広がっていないので、日本産を広めるべく先に手を打ちたい」「正規品が評価される世界を作り、日本産品に国際競争力を持たせるのが狙い」といった内容だ。

山梨市でシャインマスカットを生産する「たぬき農園」の谷戸数彦代表は、「農水省の言い分もわかるが、ブドウは葉が付いた枝を20センチほど切って、土に植えれば、来年には芽が出てしまう。許可した相手は日本企業でも、そこから枝が持ち出される。許可を得た業者以外も生産できてしまうため、二次・三次の流出を食い止められるのか」と心配している。

日本企業に対してのライセンス認定でも、ニュージーランドでの流出リスクはあるのか。城田氏は「ライセンスは契約ベースだが、結果として契約が破られれば、当然流出するリスクはある」と解説する。

政策を考えるにあたり、生産者団体に聞き取りなどがあったのかと聞くと、谷戸氏は「そういったことはほぼ皆無だ。農業に対する補助金なども、『こういうことが進められる』という相談はJAが中心で、一般農家にはほとんど回ってこない」と明かす。「JAと”雲の上の人”では話が終わっているのではないか。私のようにJAと付き合いがなく、個人で流通している生産者からすると、そうしたニュースを手に入れるのに苦労している」。

議論の背景には、シャインマスカットなどが海外で安価に製造されていることがある。「勝手に持ち出したのか、日本から持ち込まれたのかはわからない。ただ韓国産ブドウを実際に食べると、ブドウなのか、イチゴなのか、リンゴなのか…」。

■「中国は日本産だと偽っている…風評被害がすごい」

国産と海外産で差別化を図ればいいとの声もあるが、城田氏は「東南アジアでは、中国で作ったシャインマスカットを日本産だと偽って言っている。経済的被害に加えて、『日本産でもこの程度なのか』と風評被害がすごい。日本政府は『質も量も全然違う』と言わなければいけない」と指摘する。

では、輸出先は拡大できないのか。「政府の後押しが重要だ。ライセンスと環境の整備は、平行して取り組まなければならない。ライセンスも行わなければ、中国と同じことが起きてもおかしくない。ライセンス契約で罰則を決め、DNA鑑定を行う」。

その一方で、「日本産の素晴らしさをブランド化する」ことの重要性にも触れる。「種苗法だけでなく、商標法や不正競争防止法とも組み合わせる。現地からロイヤルティーをもらうことも必要だ。輸出に関しては検疫が大きく、インフラも弱い」。

検疫について、谷戸氏が実情を語る。「国内の病害虫を防除する薬剤も、山梨県内の5〜6ある農協で統一されていない。国外に出す際に、国内の薬剤基準などが統一されていないと、輸出もままならなくなる。まずは国内整備から進めて欲しい」。

(『ABEMA Prime』より)