人手不足が深刻なある医療現場で働く、杉江英理子さん。彼女の職業は「ドナーコーディネーター」。臓器提供する人やその家族に関わる「いのちの橋渡し役」を担っている。所属しているのは兵庫県の病院だが、兵庫県の全ての医療機関に要請があれば向かう。

【映像】「うちの子はいないのに…」臓器提供した娘の写真(複数カット)

日本のドナーコーディネーターの数は90人程。この人数で、全国47都道府県をカバーしているため、提供者がいても人手が足りなかったり、移植が行われなかったケースなどがあるという。杉江さんは「(兵庫県の)コーディネーターは私を含め2名。多くの県が1人で活動しているので、足りないと言えない」と明かす。

ひとたび臓器の斡旋が始まると、ドナー家族への説明・承諾の取得、手術日の調整を行い、医師のアテンド、立ち合い、家族のケア、臓器搬送時の動線確保など数えきれないほどの業務を抱える「ドナーコーディネーター」。『ABEMA Prime』では、杉江さんの仕事に密着し、話を聞いた。

■医療チームへ経過報告

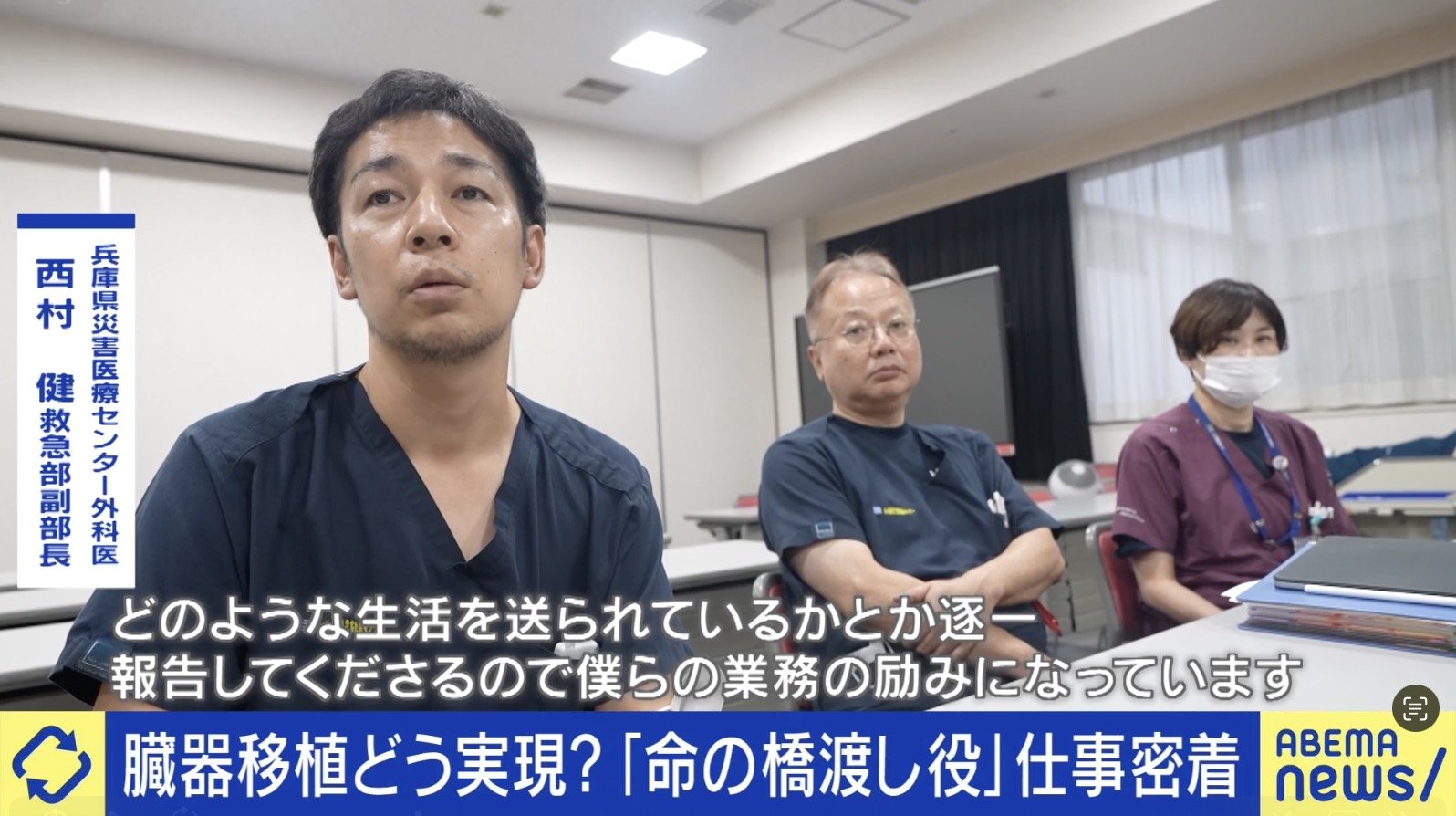

杉江さんが訪ねたのは長年に渡り摘出手術を行う、兵庫県災害医療センター。この日は、医師や看護師など、移植手術を受けた人の情報が入らない医療チームに経過報告を行った。

杉江さんは、「左肺の移植を受けられた50代の方。自宅退院となり、生活も落ち着いて、移植を受けられたことに感謝している」と話す。

話を聞いた外科医の西村健さんは、「レシピエント(移植を受ける人)の生活を直接知ることができない。どのような生活を送られているかとか逐一報告してくださるので、僕らの業務の励みになっている」。看護師長の津田雅美さんは、「どういう悲しみの中で臓器の摘出に至ったか、ずっと見ているわけなので、その先に繋がっている人がいることを聞けるのはすごく励みになる」と感謝している。

■小学生の娘の臓器を提供した母親の元へ

この日は、数年前、脳炎で亡くなった小学生の娘の臓器を提供した、中村ひとみさんの自宅へ。摘出された臓器は複数の人に移植されている。杉江さんは「(移植を受けた)患者さまだが、今は3食しっかり食べられるようになって、歩けるようになって、ご両親はお子様の成長した姿を見られることを、改めてドナー様、ご家族様への感謝を述べていた」と伝えた。

中村さんは、「なんでうちの子はいないのに、(娘の臓器を移植した人が)いるんだろうみたいな葛藤もあったが、今日も嬉しい報告でよかった」。杉江さんに対しては、「一番大変な入院期間のことを知ってくれている方。すごく大切な存在に感じている。娘のことでずっと関わって下さる人がいるというのが嬉しい」と感じている。

杉江さんは、「この思いを聞いてほしいと言う相談、でもお友達に言うんじゃなくて思いを伝える場がない。いわゆるグリーフ(喪失)ケアの場もないので、それは必要だと思う」と訴えた。

■ドナーコーディネーターとは

杉江さんは、ドナーコーディネーターについて、「業務は大きく分けて3つある」といい、「1つ目は、臓器提供を希望されるご家族に説明を行って、その後は病院の医師や看護師と連携して院内の調整手続きを進める。2つ目は、臓器提供する院内施設で、病院の体制づくりを支援する。そして、3つ目が、学校や市民への普及啓発活動」と説明する。

この仕事に就いた経緯は、「元々ICUや救命救急センターで専門に働く看護師だった。そこで生と死に向き合ったとき、一生懸命救命した後、命をつなぐ医療があることを知って、興味を持った」からだという。

臓器提供した家族とのコミュニケーションで心がけていることは、「今どんな思いで私たちの話を聞こうとしているのかを、先に聞く。治療を受けていて、命が危ないといった方に対して、どんな思いを持っておられて、そして今の状況をどのように理解されてるのかを、丁寧に聞いていく」。

世界に比べると日本では臓器提供が少ないことについては、「臓器提供をした家族に心ない声をかける方が実際にいる。海外では『すごい頑張ったね』と思われるが、日本では『よく自分の子供にひどいことしたね』という方がいる。?やっぱりそういう間違ったイメージがある限り、なかなか大切な人の命を次に繋げたいと思えない。その根底のところが課題だと思う」との考えを示した。

(『ABEMA Prime』より)