大阪・関西万博が会期最終日の13日を迎えました。万博は人々の心にどのような“レガシー”を残したのでしょうか。大越キャスターが取材しました。

13日午前6時の万博会場。

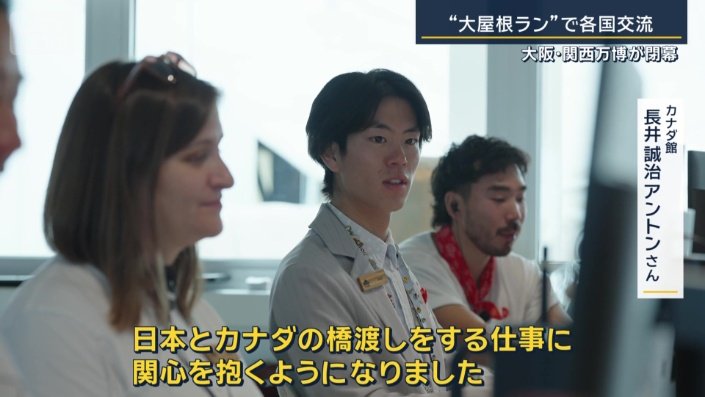

カナダ館の前でラジオ体操をしているのは、各国のパビリオンで働く人たちです。

早朝の大屋根リングは絶好のランニングコース。走るスタッフが1人、2人と増え、いつしか国の垣根を越えた交流の場となっていました。

その中心にいるのは、日本人の両親のもと、カナダで生まれ育った誠治さん(23)。生活の拠点もカナダですが、家族の勧めで、パビリオンの仕事に応募しました。

「大学を卒業したときは、生物学が好きで、そういう進路を考えていましたが、万博が可能性を広げてくれて、日本とカナダの橋渡しをする仕事に関心を抱くようになりました。外交や国際問題に関わる仕事です」

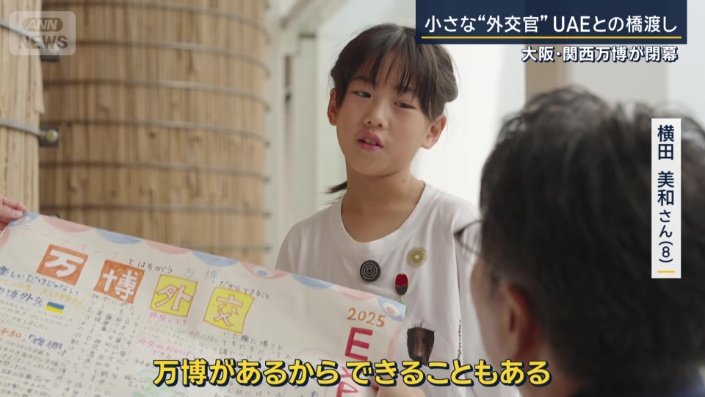

すでに小さな外交官が誕生していると聞いて向かったのは、UAE=アラブ首長国連邦のパビリオンです。

奈良県に住む横田千紗さん(10)と横田美和さん(8)の2人。UAE館で働くアリアさん(30)に会うため、これまでに10回以上、万博を訪れています。

「(Q.ここで知り合った)ここで知り合って、友だちになった。本当にすごく友だちです(Q.なぜそんなに親しく)初めは、話しかけられました」

2人は、習得が難しいとされるアラビア語で手紙を書き、一気に距離を縮めると、アリアさんらスタッフを自宅に招いて、家族ぐるみの付き合いを始めます。通っている小学校には、“万博外交”と見出しを付けた新聞を貼り出して、魅力を伝えました。

「(Q.この万博はお祭りだけでなく、お互いの国がつながる場所でもあると)そう」

「万博があるからできることもある。万博が、だから、もっと将来の道が広がっていく」

2人は紛れもない、UAEとの架け橋です。

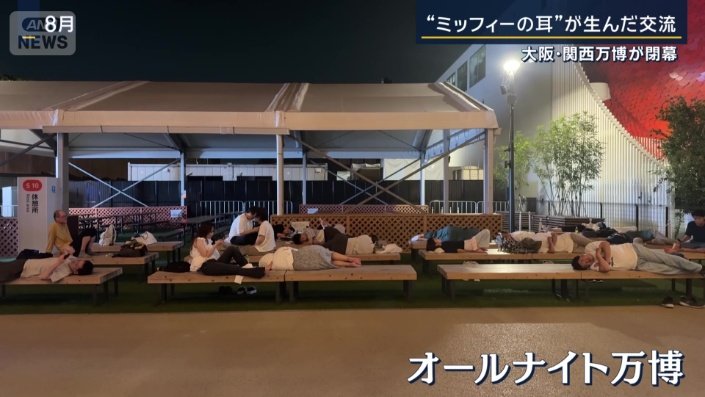

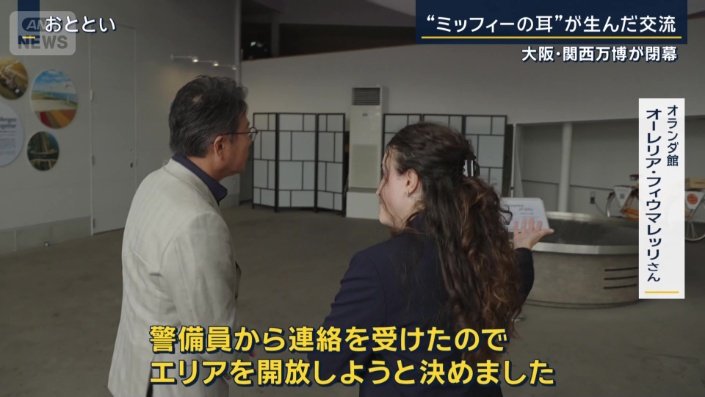

8月、地下鉄が動かなくなり、多くの人が会場で一夜を明かすことを余儀なくされた“オールナイト万博”。いち早く対応したのが、オランダ館です。

「深夜0時ごろになって、『来場者がミッフィーに興味津々』と警備員から連絡を受けたので、エリアを開放しようと決めました」

集まった人たちには、水とクッキーに加え、オランダ生まれのキャラクター『ミッフィー』の耳が配られました。

「記念撮影しつつ、“耳”を配ったら、ここから80メートル先のコンビニまでミッフィーの耳をつけた長い行列ができていました。(Q.スタッフの行動が空気を劇的に変えたのですね)人々の振る舞いが変わったようでした。最初は、混乱や遅延によるいらだちが広がっていましたが、予期せぬ夜を受け入れて、ここに集まった人たちも、笑顔で状況を楽しんでいました。出会いに満ちた素晴らしい機会に、参加できたことを光栄に思います」

最後に訪れたのは、数あるパビリオンの中でもひときわ異彩を放ってきた『null2』。LEDの映像が煌めく空間で、AIの音声が根源的なメッセージを発し続けます。

わからないものに触れたり、不思議な気持ちになったりすることこそが、万博の魅力。

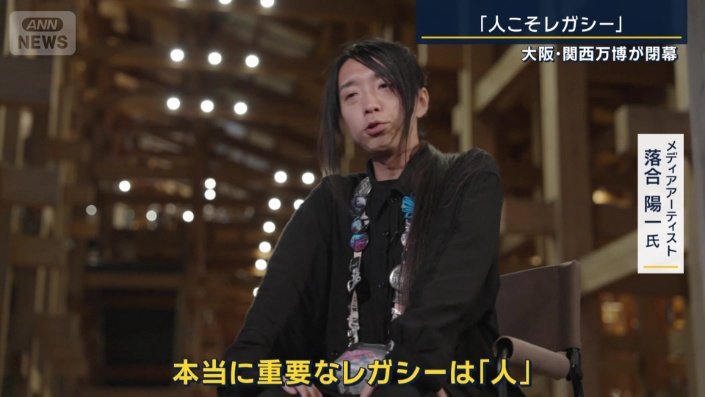

『null2』を手掛けた落合陽一さんに、ざわざわした気持ちをぶつけました。

「(Q.何もないところから始まって、すべてまた消えてしまう。この万博で残るものを“レガシー”と言ったりするが、それは何だと思うか)(大屋根)リングをどれだけ残そうとか、『太陽の塔』みたいに残るものをつくろうというのはわかるが、本当に重要なレガシーは『人』。日本は、カルチャーが弱いとずっと言われてきて、エンタメやIP(アニメなどの知的財産)も強いが、アートやカルチャーの難しいのは、弱いと言われていた。それが、ここで強くなったと思う。(Q.その人たちこそがレガシー)その人たちが、多分、今後、日本のカルチャーを良くしていく」

日に日に長くなっていく行列に辛抱強く並ぶ人たち。『ミャクミャク』を当然のものとして受け入れるようになった人たち。会場に100日ほど滞在した落合さんは、変化を肌で感じていました。

「椅子を持って、暑さ対策をして、この万博を好きでいようとしてくれた人たちが、どんどん体にミャクミャクが感染していく。その人たちがリピーターになって、ここのカルチャーをつくっていき、つくったカルチャーが伝播し始めた、盛り上がってきたというタイミングで、いつの間にか終わることになってしまう。少なくとも、この万博に関わってた人は、大阪のことが好きになったと思う。その人たちは、すごく屈強で、いろんな困難があっても、文化を愛して並んでくれたりした人たちが、のべ2800万人、ここに来たのは、すごく日本にとっては意味のあること。(Q.外国からこの会場に集った人たちがまた帰っていく、それもレガシー)184日しかないように見えて、ここにいた人たちは、日本のことが好きになってくれた。日本語が、ある程度、わかる。日本文化に造詣が深い。彼らの一生の記憶の中に、この大阪の184日間が刻まれたのは、日本にとっての60年、70年の財産」