総人口の約3割が65歳以上と、高齢化が進む日本社会。大きな社会問題とされているのが高齢者の「家借りられない問題」だ。ある70代の男性からは「どこに行っても貸してもらえない。『身内がいない』『年金暮らし』と言ったら最初から相手にされない」と嘆く声も聞こえてくる。単身世帯の増加や持ち家率の低下など、借家ニーズは今後高まるとみられるものの、貸し手側は「部屋で亡くなられたら困る」「認知症のリスクがある」など、敬遠傾向は強い。

「ABEMA Prime」では高齢者専門に賃貸物件を紹介している関係者とともに、この問題について議論。貸し手のデメリット軽減に期待される「改正住宅セーフティネット法」についても解説した。

■増える高齢者、見つからない賃貸物件

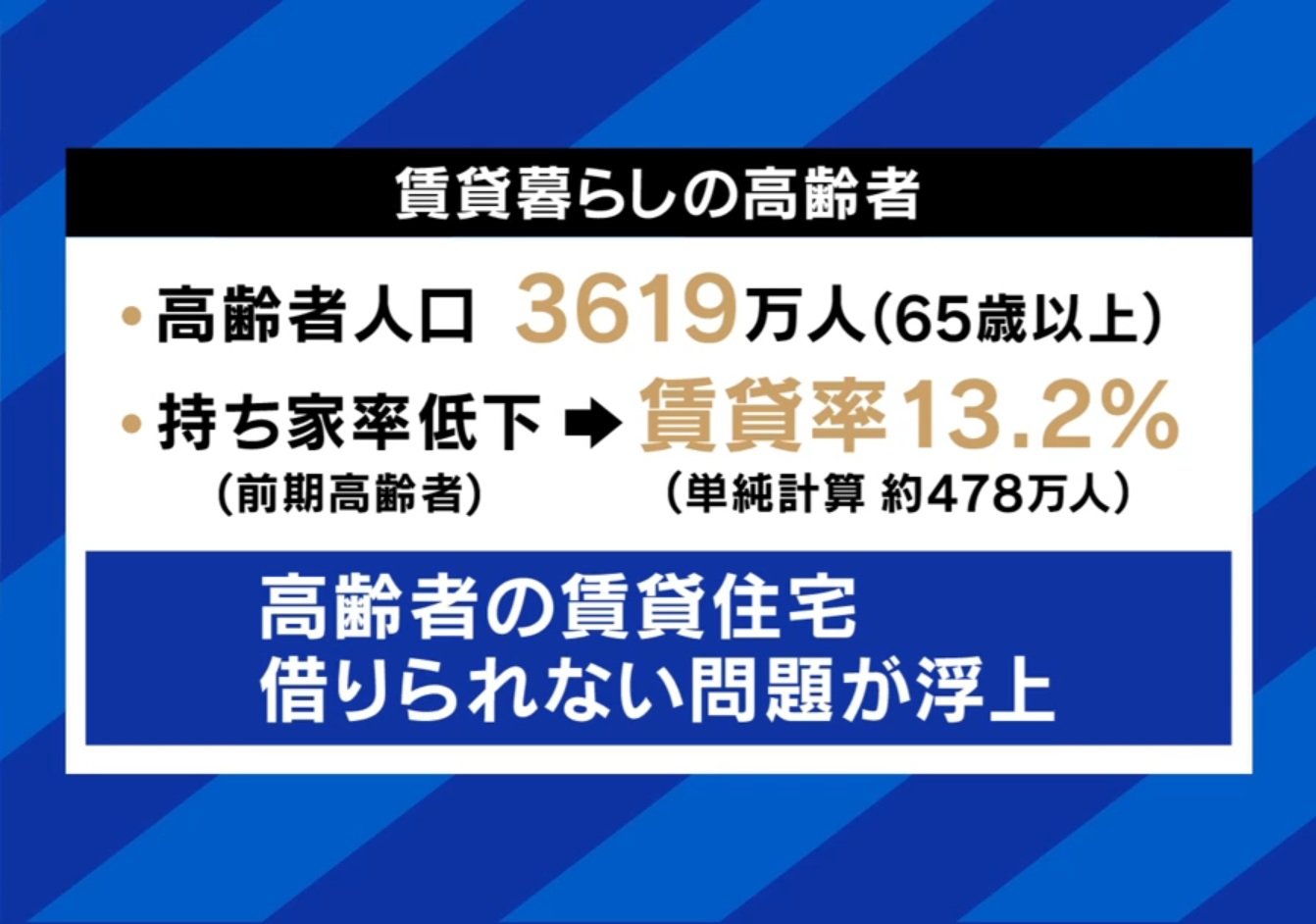

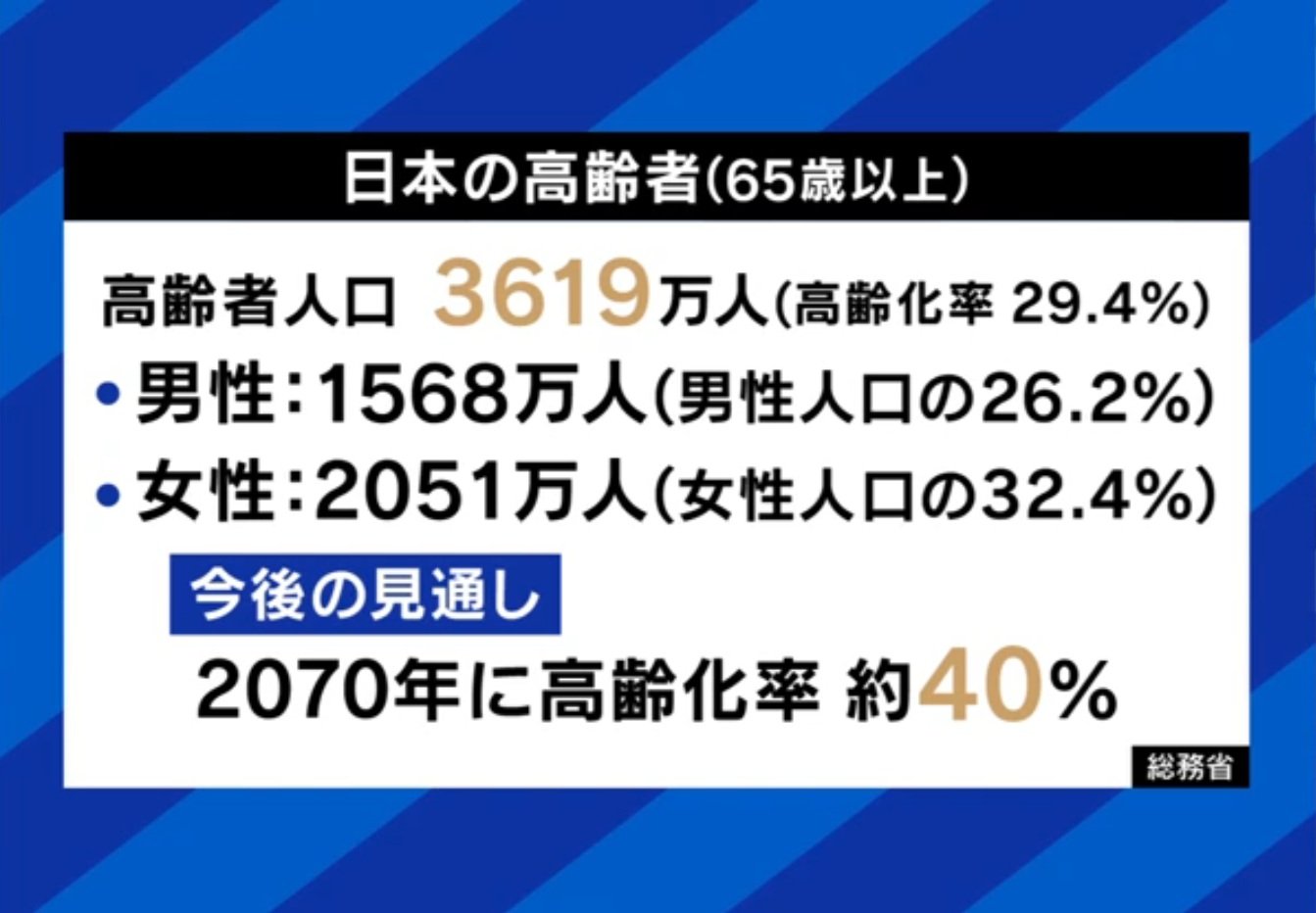

現在、65歳以上の高齢者は3619万人いるとされる。R65不動産の調べでは、このうち年齢を理由に賃貸物件の入居を断られたことがある人は30.4%にのぼり、賃貸住宅を探す際に「苦労した」と答えた人は、42.8%だったという。持ち家率の低下も進み、高齢者の賃貸率は13.2%。人数にして約478万人の高齢者が賃貸物件で暮らしているが、この物件探しが難航するケースが続出している。

清掃業で働く68歳の女性は、建物の老朽化を理由に立ち退きを迫られ、知人の不動産会社に相談するも、年齢を理由に門前払いされた。また、会社顧問を務める70代の女性は、自宅売却による転居を希望。貯蓄もあり同居家族もいたが、年齢を理由に部屋が借りられなかった。この2人は、どちらも山本遼氏が代表を務める、高齢者向け住宅仲介・R65不動産を通じて、ようやく物件にたどり着いた。

もともと別の不動産会社に勤めていた山本氏だが、高齢者向けの物件探しは「若い人を相手にした時よりも10倍ぐらい大変」と苦労を語る。状況は都市部に限らず地方でも同様で「日本全国で同じようなことが起きている。例えば持ち家率が低いような場所だと、『ご高齢の方にそもそも貸したことがないから』という理由で断られる」こともある。

■法改正で課題解決には追い風

政府も対応は進めた。10月から改正された「住宅セーフティネット法」は、貸し手側のデメリットが軽減されたものだと山本氏は説明する。「今回の改正のポイントは4つあるが、不動産会社からすると大きく変わったのは、残置物の処理と、終身建物賃借の利用促進。入居者が亡くなった場合、部屋の中のものは相続されるが、賃貸借契約も財産権なので相続される。相続人がすぐに見つからないこともあり、探しても了承を取るまで3年かかるようなこともあるため、これがネックとなり貸せなかった」。

今回の法改正により、この2つの課題が軽減された。「1代限りの終身で(賃貸契約を)解約できるし、残置物を第三者が捨てられるようになった。時が来たら捨てるという期間がだいぶ短縮されたので、大家さんの負担もかなり減った。条件はいくつかあるが、入居者さんと生前に契約しておけば、物を捨てやすいし契約も切りやすくなった」。

高齢者に貸す上で、貸し手からすれば「孤独死」の問題は大きかった。ただ2021年に国交省が「孤独死は事故物件にあたらない」と見解を出したことは追い風にもなった。「今まで自然死で亡くなられた場合、事故かどうか定義がなかったが、2021年になってやっと国交省が自然死は事故死ではないと出した」。貸し手からしても、事故物件になってしまうリスクが減ったことは重要だ。

ただし、自然死の場合でも発見に時間がかかってしまうと、やはり事故物件に該当してしまう。割高な特別清掃が必要になり、募集の際もおおむね3年は告知義務が発生する。また、隣室住民が転居してしまうケースもあり、迅速に発見する必要はある。

様々なリスクはあれど、山本氏は今や学生に貸すよりも、市場としては高齢者の方が大きいと語る。「不動産業界全体が、65歳以上の方に対して賃貸しないと成り立たなくなっている。大学生は260万人ほどだが、全て賃貸ではなく実家暮らしもいる。高齢者は約3600万人いて、5人に1人が賃貸だとも言われる。前期高齢者だけでも13%が賃貸なので、学生の2倍、3倍といったマーケットがある」と、さらに大きな市場になると述べていた。 (『ABEMA Prime』より)