今年30周年を迎えた月刊誌『VERY』。今回新たに創設した“アワード”について、編集部に話を聞いた。

新たに創設した「VERYママサポート大賞」とは、母親をはじめ主に子育てに関わる人たちの苦労を軽減するなど、サポートしたアイテムやサービスを表彰するというものだ。

新設した背景について『VERY』編集部・清水環氏は次のように語る。

「読者さんにリサーチをする中でたくさんのアイテムやサービスの名前があがってきて、日々私たちは“アップデート感”を感じている。モノ自体の便利さや素晴らしさももちろんだが、それ以上に開発秘話や裏話のような、開発に際するママフレンドリーな気持ちや思いそのものも勝手に表彰させてください、という気持ちや思いがあった。そこで、『こんな素敵な物がある』というのを集めて、みんなに教えてあげたいということで始めた」(清水環氏、以下同)

「ママサポート大賞」という名称だが、選出されたものは“ママ”だけを支えるもの、というわけではない。

「(アワードには)夫婦の育児の協力を後押しするようなものがたくさん入っている。『育児をする全ての人を楽にしてくれた』という感謝の気持ちで選んだ」

実際、大賞に選ばれたものは、まさにそれを体現するものであった。初代大賞に選ばれたのは、VERYの読者投票で圧倒的な支持を得たという育児記録アプリ「ぴよログ」だ。2017年にリリースされて以降、ユーザー数が増え続け、400万ダウンロードを超えたというこのアプリを開発したのは、3人の子どもの父親だ。

株式会社ぴよログの榊原洋平代表取締役社長は、大賞に選ばれたアプリについて以下のように語った。

「0歳児あたりの特に乳幼児に特化した育児記録アプリだ。ミルク・母乳をあげたりおむつをかえたり、睡眠、身長・体重という成長の具合を記録していける。一番大きな特徴はその記録を夫婦で共有できるところだ。育児記録のデータがぴよログのサーバーに保管されていて、夫婦でそれを同期していくことでリアルタイムに育児記録が共有できるような形になっている」(榊原洋平氏)

「ぴよログ」開発のきっかけは、榊原さん夫妻に子どもが生まれて以降付けていた「育児記録」だ。最初は紙に記録していたが使い切ってしまい、妻のスマホで他社の育児記録アプリを利用していたそうだが、記録を共有する機能はなかった。夫婦で育児をする上で不便さを感じたため、自らアプリを開発したという。

最優秀賞の商品ができた背景には…

新アワードの創設について「子育ては孤独じゃないというメッセージにもなるのでは」という思いもあったと語る、『VERY』編集長の羽城麻子氏。最優秀賞を受賞したパナソニックの「ベビーモニター」の“開発秘話”を以下のように明かした。

「赤ちゃんの泣き声の空耳が聞こえるという話を開発者の方が聞いて、『ママたちがそのくらいまで追い詰められている』という潜在的な課題をなんとかしたいと開発された」(羽城麻子氏)

1児の母でエコノミスト崔真淑氏は、最優秀賞の「つくりおき.jp」という食事宅配サービスについて、以下のように語った。

「ごはんを作るとき、レシピを考えて買いに行って調理して…というのは大変で、これがある/ないだけで料理が楽しくなる/ならないが違う。全部イチからだと気が回らなくなるお味噌汁だけ、副菜だけ作ろうかな、という感じだと楽しく料理ができる」(崔真淑氏)

夫婦の負担の偏り、どう調整していく?

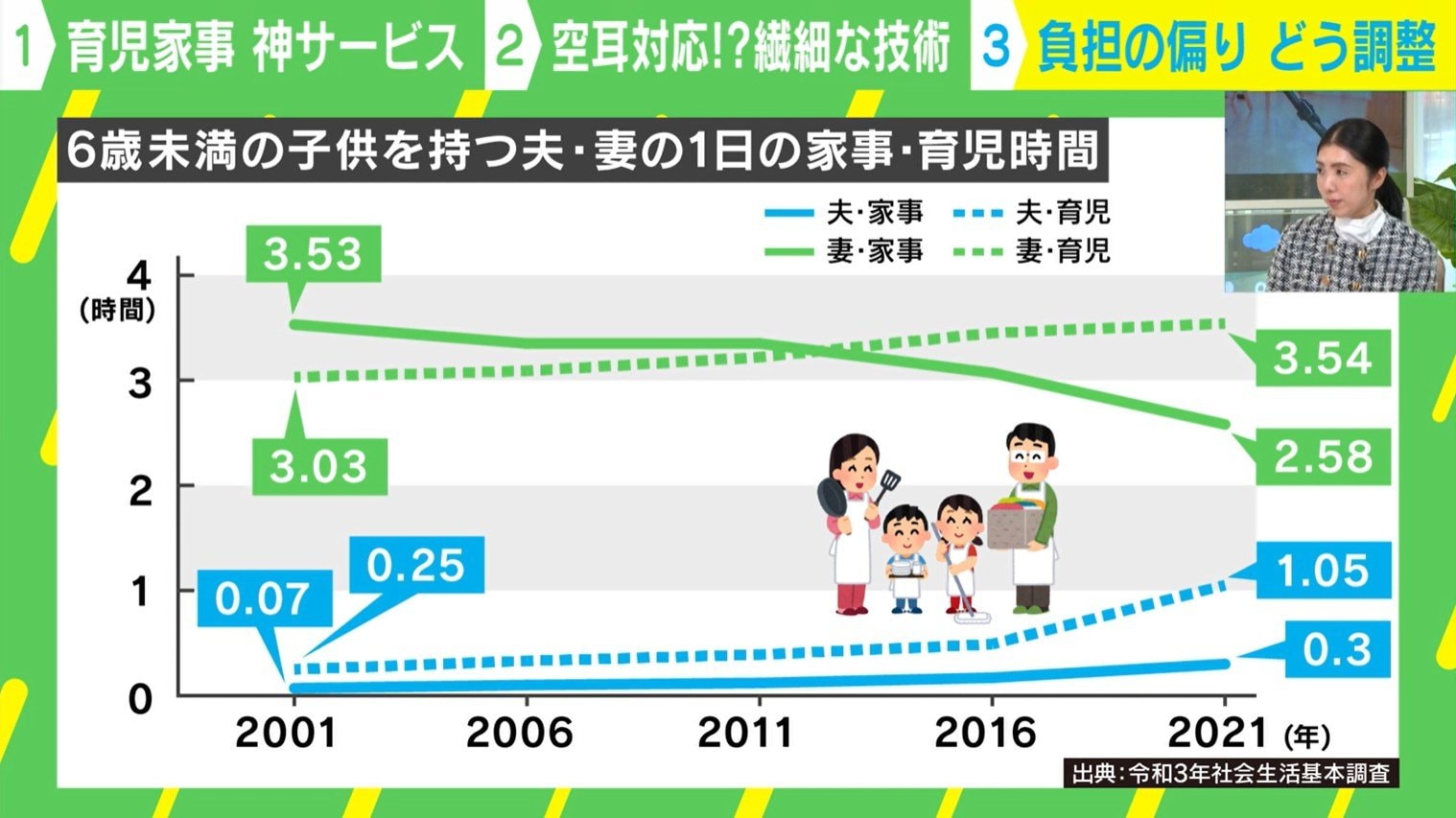

一方、まだまだ妻側に負担が偏っているという調査もある。「6歳未満の子どもを持つ夫・妻の1日の家事・育児の時間」(令和3年 社会生活基本調査)によると、20年前と比べて夫の家事・育児時間は増加傾向にあるものの、まだ時間数では妻側に偏りがあることがわかる。

羽城氏は以下のように見解を示す。

「個人や地域など差はあるが、誌面作りをしている中でも夫婦間のジェンダーギャップを課題に感じている。日本ではまだまだ女性が背負うべきものが多いのと、この世代は専業主婦家庭で育ってきた女性が多いため、“良いママ像”というバイアスも自分の中あったりする。そこを乗り越えていくことも(課題として)ある」(羽城麻子氏、以下同)

「その一方で、『ぴよログ』のように、パパの“家事・育児をシェアしたい”という思いが製品となったケースもある。利用が継続していけば、もしかしたら将来は数値が変わるのではないかという希望の1つになると思う」

(『ABEMAヒルズ』より)